Longtemps silencieuse, voire conciliante à l’égard des autorités algériennes, la gauche radicale française, incarnée par La France Insoumise (LFI), a opéré un net changement de ton ce dimanche 6 juillet.

Invitée de l’émission BFM Politique, Mathilde Panot, présidente du groupe LFI-Nouveau Front populaire à l’Assemblée nationale, a condamné avec fermeté la condamnation de l’écrivain Boualem Sansal, y voyant l’expression d’un « autoritarisme » assumé à Alger. Cette position est un signal que le régime est en train de perdre les dernières poches de soutien au sein de la classe politique française.

Cette prise de position marque en effet une inflexion notable dans la ligne jusque-là prudente de LFI sur les questions relatives à l’Algérie, pays souvent évoqué avec retenue dans les rangs insoumis, en raison de l’histoire coloniale et des équilibres communautaires complexes. En appelant publiquement à la « libération immédiate » de l’écrivain franco-algérien, Mathilde Panot franchit une étape que son mouvement avait jusqu’ici soigneusement évitée.

« Nous ne pouvons pas détourner les yeux face à ce qui s’apparente à une atteinte grave à la liberté d’expression », a-t-elle déclaré, évoquant une situation « intolérable ». Cette posture tranche avec celle adoptée quelques jours plus tôt par LFI à l’Assemblée nationale, lorsque le groupe s’était abstenu lors du vote d’une résolution de soutien à Sansal, dénonçant alors une « instrumentalisation politique » du cas.

Le refus d’Abdelmadjid Tebboune de gracier Boualem Sansal (80 ans), malgré les appels répétés de la France officielle et de nombreuses personnalités, semble avoir agi comme un point de bascule. L’écrivain, atteint d’un cancer, avait pourtant été pressenti pour bénéficier d’un geste de clémence à l’occasion de la fête de l’indépendance, le 5 juillet. Il n’en fut rien.

Ce refus, perçu comme un acte de défi à l’égard de Paris, a contribué à isoler Alger sur la scène internationale et à fracturer certains consensus en France. « Il est temps de dire les choses telles qu’elles sont », a lancé Mathilde Panot, parlant d’un « régime qui étouffe ses intellectuels et criminalise la pensée critique ».

Ce revirement de la gauche radicale interroge autant qu’il clarifie. En rompant avec une forme de réserve, LFI prend le risque de tensions internes, certains élus restant attachés à une lecture postcoloniale des relations franco-algériennes. Mais la posture de fermeté adoptée par Panot semble traduire une volonté de replacer les droits humains au centre de l’agenda politique du parti.

Reste à savoir si cette inflexion conjoncturelle donnera lieu à une doctrine plus affirmée à l’égard du pouvoir algérien ou si elle se limitera à un cas d’espèce, à forte charge symbolique. Du côté d’Alger, les premières réactions restent discrètes, mais la presse proche du pouvoir évoque déjà des « pressions étrangères inacceptables ».

Au-delà de l’indignation suscitée par la condamnation de l’auteur du Serment des barbares, l’affaire révèle les limites de la diplomatie française face à Alger. Malgré les démarches de l’Élysée, du Quai d’Orsay et de l’Assemblée nationale, aucune avancée n’a été obtenue.

Alors que les relations franco-algériennes traversent une nouvelle zone de turbulences, la mobilisation autour de la condamnation à 5 ans de prison de Boualem Sansal pourrait faire date : elle montre que, désormais, même les soutiens les plus prudents du régime algérien en France ne peuvent plus ignorer le tournant répressif emprunté par Alger.

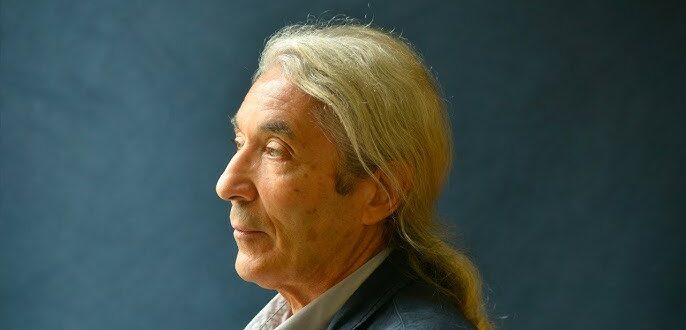

Sofiane Ayache