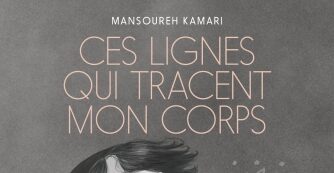

Avec Ces lignes qui tracent mon corps, Mansoureh Kamari signe un premier album qui frappe par sa puissance et la sincérité de son trait. Auteur, dessinateur et scénariste de son récit, Kamari publie cet ouvrage chez Casterman, le 10 septembre 2025, dans la collection Romans Graphiques.

Ce récit graphique dépasse le simple témoignage : c’est un geste de réappropriation, un acte d’émancipation où le corps devient territoire de mémoire, de résistance et de liberté retrouvée.

Née à Téhéran et réfugiée en France depuis 2006, Mansoureh Kamari raconte une enfance et une adolescence plongées dans un contexte patriarcal et religieux où le corps féminin est constamment surveillé et contrôlé. Selon la loi islamique, le père détient un pouvoir absolu sur ses enfants, et les hommes jouissent d’une impunité quasi totale. Dans cette société, rire, chanter, danser ou aimer devient un acte de transgression. Les mariages précoces, les agressions sexuelles répétées, les humiliations quotidiennes et la peur constante façonnent une vie où la liberté des femmes est systématiquement brimée.

Le dessin de Kamari traduit cette tension avec une force rare. Traits tremblés, lignes sèches, contours nerveux : chaque planche restitue l’émotion brute, la fragilité et la force, le vertige du souvenir et le poids du silence. Le corps devient à la fois témoin et vecteur de mémoire. « Écrire cet album a été une thérapie. J’ai eu besoin de revisiter certains souvenirs pour m’en libérer », confie l’autrice. Ici, le dessin n’est pas seulement narratif : il est un instrument de réappropriation, un espace où chaque geste restitue l’histoire personnelle et collective et affirme la dignité.

L’exil marque un tournant dans ce récit. Loin d’être une fuite, il devient un espace de reconstruction. Kamari ose enfin se redessiner, poser nue pour ses cours de dessin, affirmer son identité et ses choix. Chaque planche raconte cette métamorphose : de la peur à la création, de la survie à la liberté. Le corps et la parole se retrouvent, et le lecteur suit pas à pas ce chemin de délivrance et de résilience.

Son récit s’inscrit dans la tradition des grandes autobiographies graphiques féministes, de Persepolis de Marjane Satrapi à Le Piano oriental de Zeina Abirached, mais il se distingue par la centralité du corps et la puissance émotionnelle de l’expérience. Kamari ne parle pas seulement pour elle : elle devient la voix de toutes les femmes contraintes au silence. Chaque planche est un cri silencieux, chaque ligne un geste de résistance et de réaffirmation de soi.

L’album ne se limite pas à la dénonciation de l’oppression patriarcale. Il explore aussi la mémoire, le temps et la transformation. Les souvenirs douloureux deviennent matière créatrice, et le lecteur est invité à ressentir, comprendre et partager ces expériences. La lecture est éprouvante, mais nécessaire : elle transforme la douleur en lumière, le silence en parole et l’effacement en affirmation de soi. Kamari restitue non seulement sa propre histoire, mais celle de milliers de femmes confrontées à des lois et des normes sociales qui confisquent leur existence.

Ces lignes qui tracent mon corps est également un hommage à la force de l’art et de la narration graphique. À travers le geste de Kamari, le dessin devient une arme contre le silence, un instrument de réappropriation et de transmission. Chaque ligne, chaque planche, chaque corps dessiné participe à ce travail de mémoire et de libération. C’est un album qui ne laisse pas indifférent, qui émeut, choque et inspire.

Dans le panorama de la rentrée littéraire et graphique 2025, l’album s’impose comme une œuvre majeure : intime, universelle, et profondément nécessaire. En se dessinant, Mansoureh Kamari se délivre — et à travers son geste, c’est toute une génération de femmes que l’on entend enfin. Ces lignes qui tracent mon corps est un récit de vérité, de courage et de résistance, où le corps, la mémoire et la parole deviennent des instruments de liberté.

Djamal Guettala