Figure essentielle du cinéma algérien, Djamila Amzal s’inscrit au cœur du renouveau cinématographique amazigh. Elle incarne une génération d’artistes qui, dans un contexte politique souvent tendu, ont su allier profondeur esthétique et engagement culturel affirmé.

Originaire de Kabylie, elle a su incarner, dès les années 1990, une parole longtemps réduite au silence : celle des femmes berbères, fières, résistantes, conscientes de leur histoire et de leur langue. Actrice rare mais profondément engagée, Par sa présence et son interprétation, elle a donné chair à des œuvres qui résonnent encore dans la mémoire collective, alliant exigence esthétique et engagement courageux.

Ce qui frappe dans son parcours, c’est la cohérence entre ses choix artistiques et ses convictions profondes. À une époque où la langue amazighe était peu ou pas reconnue dans l’espace public, encore moins dans les médias ou le cinéma, elle a fait le choix délibéré de s’exprimer en kabyle, de faire entendre une parole minorée, souvent réduite à la sphère privée. Ce choix est en soi un acte politique. Car faire du cinéma en tamazight, ce n’est pas seulement filmer dans une autre langue : c’est donner corps à une culture orale, l’inscrire dans l’image, dans la mémoire, dans l’Histoire.

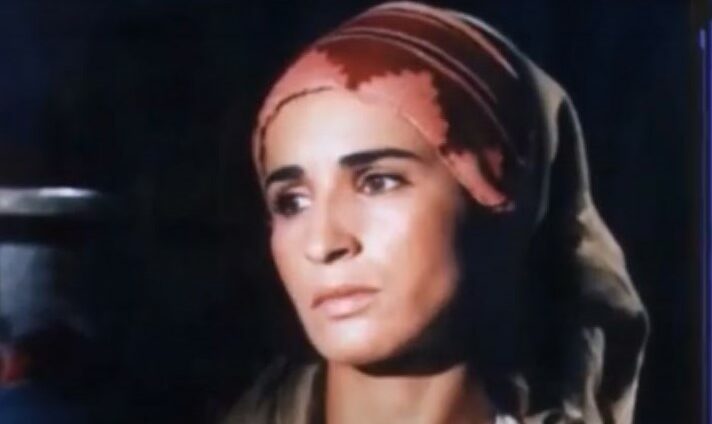

Dès ses premiers rôles, Djamila Amzal porte en elle cette force tranquille qui caractérise les grandes interprètes. Son jeu se distingue par une économie de gestes, une intériorité dense, une sorte de gravité émotive qui ne verse jamais dans l’emphase. Elle ne joue pas pour séduire ni pour démontrer : elle incarne, elle traverse. Dans La Colline oubliée, adapté du roman de Mouloud Mammeri, elle donne chair à une époque révolue, à un monde rural kabyle traversé par les tensions coloniales et les mutations sociales. Dans La Montagne de Baya, elle incarne une héroïne qui résiste par sa simple présence, par sa dignité. Ce personnage est devenu une figure emblématique dans la culture amazighe contemporaine : celle d’une femme debout, lucide, courageuse, qui ne se laisse pas réduire au silence. Ce rôle, et le film dans son ensemble, ont marqué un tournant : non seulement pour leur qualité cinématographique, mais aussi pour le contexte tragique de leur production. Le fait de poursuivre le tournage malgré l’attentat, malgré les menaces, est un acte de résistance. Et Djamila Amzal, par sa ténacité, en est devenue un symbole.

Sa transition vers la réalisation avec Le Tuteur de Madame la Ministre révèle une autre facette de sa démarche : celle d’une femme qui veut non seulement interpréter, mais aussi écrire et mettre en scène les contradictions d’une société algérienne encore profondément marquée par l’inégalité entre les sexes. Ce court-métrage, à la fois satirique et lucide, expose avec une ironie mordante l’absurdité du code de la famille, qui impose à une femme, fût-elle ministre, d’être « tutélisée » par un homme pour certaines démarches. Là encore, elle mêle engagement féministe et revendication culturelle : le film est tourné en kabyle, affirmant que la lutte pour l’égalité passe aussi par la réappropriation des langues et des imaginaires locaux.

Djamila Amzal ne s’est jamais laissée enfermer dans un registre ou une image figée. Elle est actrice, réalisatrice, militante culturelle, et avant tout une femme libre dans ses choix, dans ses silences aussi. Elle n’a pas multiplié les apparitions médiatiques, préférant une présence plus rare, mais plus dense. Son parcours artistique est le reflet d’une fidélité : fidélité à sa langue, à sa culture, à son peuple. Mais cette fidélité ne rime jamais avec folklore ou passéisme. Chez elle, la tradition est vivante, portée vers l’avenir, habitée par des questions contemporaines — la condition des femmes, la transmission, l’identité, la mémoire, la résistance.

Son apport est double : d’un côté, elle a contribué à poser les fondations d’un cinéma amazigh digne, ambitieux, enraciné ; de l’autre, elle a donné à voir, à travers ses rôles et son œuvre, la complexité et la richesse du féminin dans la culture kabyle. À une époque où les femmes sont encore trop souvent reléguées à des rôles secondaires dans le monde du cinéma maghrébin, elle a ouvert un espace de parole, d’action, de création. Et cet espace, elle l’a conquis sans fracas, avec une force intérieure rare, un regard habité, une parole sobre mais percutante.

Djamila Amzal est aujourd’hui une figure incontournable pour qui s’intéresse au cinéma d’Afrique du Nord, mais aussi à toutes les formes d’art qui cherchent à rendre visibles les cultures marginalisées. Son œuvre est discrète mais déterminante, parce qu’elle est née dans l’exigence et le risque. Elle incarne une mémoire vivante, celle d’un peuple qui lutte pour dire son histoire, ses douleurs, ses espoirs — et celle d’une femme qui, par le cinéma, a fait de cette lutte un art.

Brahim Saci