En accédant à la demande du président allemand Frank-Walter Steinmeier d’accorder une grâce à l’écrivain Boualem Sansal pour raisons humanitaire Abdelmadjid Tebboune pose un acte diplomatique. Quant à l’humanitaire, on attendra.

Cette décision intervient dans un contexte d’échanges discrets entre Alger et Paris, où Berlin semble jouer un rôle d’intermédiaire dans une relance prudente du dialogue entre les deux capitales, après plus d’un an de froid diplomatique.

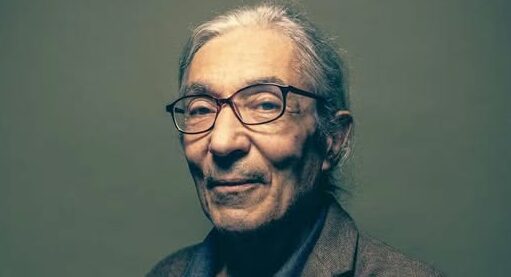

Le communiqué de la présidence de la République, rendu public le 10 novembre 2025, annonce qu’Abdelmadjid Tebboune a répondu favorablement à une requête formulée par le président de la République fédérale d’Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, sollicitant la grâce de l’écrivain algérien Boualem Sansal pour des raisons humanitaires. Si le texte officiel insiste sur la dimension humaine et légale de la décision, son contexte diplomatique lui confère une portée bien plus large.

Cette mesure intervient à un moment où Alger et Paris multiplient, sans les rendre publiques, les signaux d’ouverture en vue d’une reprise du dialogue politique gelé depuis juillet 2024. La médiation allemande, à travers la demande adressée par le président Steinmeier, apparaît dès lors comme un acte d’intercession dans le cadre d’une diplomatie souterraine associant, de manière implicite, Berlin, Alger et Paris.

Depuis plus d’un an, tous les canaux officiels de communication diplomatique et sécuritaire entre la France et l’Algérie demeurent fermés. Le gel a touché aussi bien les échanges entre services de renseignement que les consultations politiques de haut niveau, conséquence directe de la crise née de divergences persistantes sur les dossiers mémoriels, migratoires et sécuritaires. Dans ce contexte de blocage, les deux capitales ont progressivement privilégié des formes de diplomatie officieuse, opérant à travers des relais religieux ou culturels.

Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz, et Monseigneur Jean-Paul Vesco, archevêque de l’Église catholique d’Algérie, auraient ainsi joué un rôle discret dans le maintien d’un fil de communication spirituel et symbolique entre les deux pays. Ce canal parallèle, toléré de part et d’autre, permettait de préserver un minimum de confiance et d’éviter une rupture totale, tout en préparant le terrain à une reprise progressive du dialogue politique.

Dans cette perspective, la demande de Frank-Walter Steinmeier et la réponse positive d’Abdelmadjid Tebboune ne relèvent pas seulement d’un geste humanitaire isolé. Elles traduisent un repositionnement subtil de l’Allemagne, agissant comme passerelle entre l’Algérie et la France, deux partenaires stratégiques de l’Union européenne dont la relation bilatérale demeure essentielle pour la stabilité du bassin méditerranéen.

En acceptant la grâce de Boualem Sansal, le président Tebboune envoie également un message mesuré à ses partenaires européens : celui d’un État souverain, attaché à ses principes, mais capable d’entendre les sollicitations de ses alliés lorsqu’elles sont motivées par des considérations humanitaires.

Cette mansuétude dont a fait preuve Abdelmadjid Tebboun est un geste qui interroge d’autant qu’il intervient après une fermeté opposée par l’Algérie aux demandes françaises de libération de l’écrivain franco algérienne Boualem Sansal.

Ce geste inattendu apres les graves accusations lancées par Tebboune et la presse proches du pouvoir contre Boualem Sansal, s’inscrit, assure le communiqué de la présidence, dans le strict cadre constitutionnel — l’article 91, paragraphe 8, conférant au chef de l’État le pouvoir de grâce — et revêt, à ce titre, une portée symbolique singulière.

Mais ce geste interroge. Il intervient après que l’Algérie eut opposé une fermeté constante aux demandes réitérées des autorités françaises en faveur de la libération de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, refusant jusque-là de recourir à quelque artifice judiciaire ou constitutionnel pour accéder à ces sollicitations.

C’est dire que la décision de Tebboune, motivée cette fois par une requête d’un partenaire tiers, se veut avec une dimension diplomatique. D’où la question : pourquoi le même Tebboune n’a pas repondu à tous les appels lancés par des Algériens, des ONG internationales de défense des droits humains concernant les quelque 250 detenus d’opinion ?

La rédaction