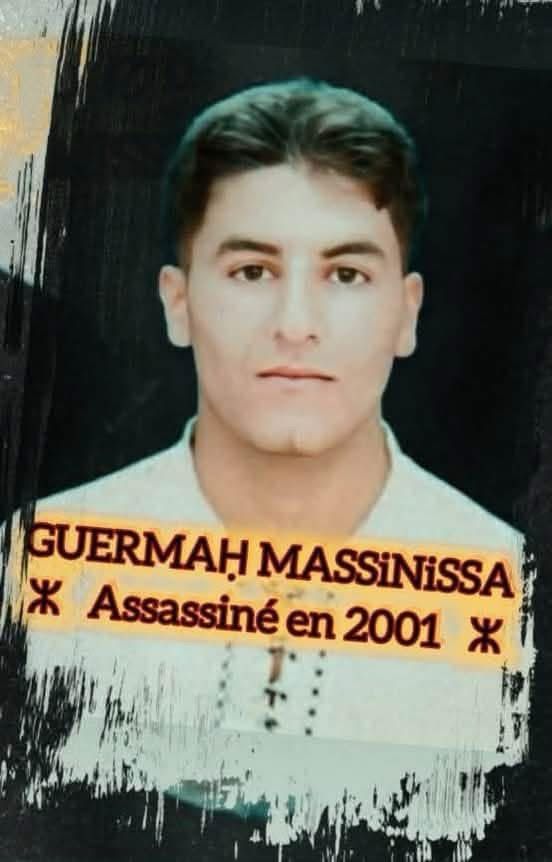

Le 18 avril 2001, Guermah Massinissa est assassiné dans une brigade de gendarmerie à Beni Douala, à Tizi-Ouzou. Le lendemain, l’information est relayée par le journal Liberté.

Le 22 avril 2001, des collégiens, en route pour une séance de sport, sont arrêtés par la gendarmerie à Amizour, dans la wilaya de Béjaïa. Leur “faute” : avoir chanté un chant berbère… C’était le summum de la provocation. Les émeutes commencent le soir même. Trois jours plus tard, c’est toute la vallée de la Soummam qui entre en ébullition. Ighzer Amokrane, haut lieu de la Révolution et du Congrès de la Soummam, s’enflamme. Le 25 avril 2001, un convoi de CRS tire à balles réelles sur des jeunes pacifiques. La première victime tombe sous les balles : Imekhmoukhen Kamel, 18 ans. D’autres suivent : Saidani, Chila…

Kamel est la première victime à tomber après Guermah Massinissa. Les jeunes, révoltés, refusaient de laisser passer cela. Ils réclamaient justice, surtout après la déclaration insultante du ministre de l’Intérieur, qui, pour justifier la mort de Guermah, l’avait qualifié de “voyou” lors du journal télévisé de 20h. En réponse, les jeunes scandèrent un slogan devenu emblématique de ce nouveau mouvement : “Ulac Smah” — “Pas de pardon”. Ils exigeaient la vérité, la justice, et le départ immédiat des gendarmes. Guermah, rappelons-le, avait été tué à l’intérieur même d’une brigade de gendarmerie.

Akbou, ville limitrophe d’Ighzer Amokrane, est en ébullition. La tension est déjà palpable.

Pour ma part, moi qui avais décidé de décrocher, de prendre du recul après les grandes désillusions liées aux divisions ayant secoué le MCB et le mouvement démocratique… Après le 20 avril 2000, j’avais pris la décision de m’occuper de moi-même. Je suivais alors les événements de loin, mais non sans intérêt.

Le 26 avril 2001, je me lève comme d’habitude pour me rendre à mon travail. Je travaille toute la journée dans un village de la commune d’Ighil Ali, isolé, loin de toute information. Le soir, sur le chemin du retour, en arrivant au village, on aperçoit déjà de la fumée à l’horizon. Des pneus brûlent sur la route. J’étais avec Moussa et Mohand. En entrant dans Akbou, c’est une scène de guerre : routes fermées, lampadaires renversés bloquant le passage, fumée et barricades sur toute la nationale 26.

Face à la situation, conscients des dangers et des risques de dérapage, nous comprenons qu’on ne peut pas rester indifférents. Il faut agir, s’organiser. Il est hors de question de laisser des enfants, des collégiens, seuls face aux services de sécurité. Le bilan est déjà lourd : quatre morts…

Le soir même, nous prenons contact avec Djamel Benseba. On se dit qu’il faut s’impliquer, qu’on ne peut plus rester spectateurs. Alors, on se donne rendez-vous pour le lendemain matin, à 9 h.

Le 26 avril 2001, comme convenu, nous nous retrouvons à la place Colonel Amirouche, face à la mairie. Abderrahmane Benseba, maire d’Akbou, vient à notre rencontre. Il a le pied dans le plâtre, mais malgré cela, il est là. Il nous dit simplement : « La mairie est à votre disposition. Faites quelque chose. La situation est grave. »

Et en effet, l’inquiétude est partout. Elle pèse lourdement sur la ville. La veille, à Ighzer — ville voisine d’Akbou — trois jeunes ont été tués par balles, et de nombreux blessés ont été transférés à l’hôpital d’Akbou. L’information s’est propagée comme une traînée de poudre dans toute la région. Le choc est profond, la tension à son comble.

On se donne le mot : une réunion de crise est prévue à 11h, à la mairie. Tous les représentants des partis, des organisations et de la société civile sont conviés à une réunion de concertation.

Tout le monde est là. La discussion tourne rapidement autour de la nécessité urgente de s’impliquer, de ne pas laisser les collégiens et les jeunes livrés à eux-mêmes dans la rue. L’objectif est clair : soutenir le mouvement, mais s’organiser, éviter les dérapages, contenir la violence, prévenir le pire. Un appel à la retenue et à la désescalade est rédigé, adressé aussi bien aux autorités et aux forces de sécurité qu’aux jeunes mobilisés. Un comité de crise est mis en place.

Mais ce que nous redoutions le plus ne tarde pas à se produire. En pleine réunion, la terrible nouvelle tombe : un premier blessé par balle vient d’être signalé du côté des lycées. Il s’agit de Djadda Idir. Quelques minutes plus tard, un autre nom : Ikken Sofiane, un collégien de 13 ans, touché par balle à l’abdomen. Sofiane… c’est lui, sur la photo, à gauche.

La marche des collégiens arrive déjà sur la place d’Akbou. Ils sont en colère, déterminés, prêts à en découdre avec les forces de l’ordre. Nous essayons de les calmer, de leur parler, de les contenir. Ils nous rétorquent avec rage :

« On vous connaît… vous, les militants pacifistes. On a marché derrière vous pendant une décennie, pacifiquement. À Alger, à Béjaïa, à chaque fois on se fait tabasser par la police, et puis on rentre chez nous. Et rien ne change. Rien ! On ne peut plus continuer comme ça. Ce système est violent, il ne comprend que le langage de la violence. Ils ne peuvent pas nous tuer : on est déjà morts. »

On marche avec eux jusqu’au tribunal, on voulaient passer le message , on voulait gagner leurs confiance, nouer le dialogue … C’était important pour nous, après la marche on forme une délégation ; il fallait discuter avec les chefs des services de police, les renforts écumait le commissariat , plusieurs et fourgons de police stationné en face dans le siège du service de l’hydraulique… On était a 7 dans la délégation; le message était de demander a la police d’arrêter l’utilisation des armes de guerre face a des enfants et de cesser les tirs a balles réelles et les tirs tendus avec les bombes lacrymogènes sur les foules… L’échange était tendu , les chefs de la police disent qu’ils ont ordre de protéger les institutions de souveraineté et qu’ils ne reculeront pas, ils voulaient nous renvoyer la balle a nous , c’est a nous de contenir les jeunes et les calmer ; Ia répondu que la provocation est venu du régime surtout avec la déclaration du ministre de l’intérieur au JT de 20 h traitant Massinissa de voyou pour justifier son assassinat.

La journée du 26 avril fut intense, chargée d’émotion et de tension.

Guendouza, sur la route nationale, était devenue l’artère principale du mouvement. Le carrefour, bloqué par une grosse citerne métallique, servait de point de ralliement. C’est de là que partaient toutes les marches. Les jeunes avaient rebaptisé la place “El Qods”. Chaque matin, des milliers de jeunes affluaient de toutes les communes alentour. La citerne faisait office d’estrade improvisée pour les discours et les appels à la mobilisation.

Avec Djamel, qui habitait à proximité du carrefour, nous nous retrouvions régulièrement sur les lieux pour discuter avec les jeunes, les écouter, les accompagner.

Le vendredi 28 avril 2001, les jeunes lancent un mot d’ordre clair : marcher vers la brigade de gendarmerie et exiger le départ immédiat des forces de l’ordre. Avec Djamel, nous avons tenté de les dissuader, en soulignant les risques énormes d’un affrontement. Nous leur avons parlé avec calme, essayant de faire appel à leur raison. Mais ils étaient déterminés. Rien ne semblait pouvoir les arrêter. Nous n’avions alors qu’un seul choix : participer à la marche, l’encadrer du mieux possible pour limiter les débordements.

Nous avons donc marché avec eux. Beaucoup de jeunes étaient encagoulés. En arrivant devant la brigade, la foule était immense. Les manifestants encerclent le bâtiment, scandant avec force le départ des gendarmes. À l’intérieur, les renforts du GIR — un corps antiémeutes particulièrement violent — étaient déjà sur place. L’escalade semblait inévitable.

La tension montait d’heure en heure. Un moment, la foule décide d’envoyer une délégation pour tenter une médiation. Moi et Djamel sommes désignés pour en faire partie. Les jeunes reconnaissaient notre engagement et notre expérience. Nous étions cinq en tout, dont un collégien, visiblement très en colère.

À notre arrivée dans les locaux de la gendarmerie, l’atmosphère était lourde. Il ne nous a pas été laissé beaucoup de marge pour négocier. Nous avons proposé le retrait symbolique des renforts, ne serait-ce que pour apaiser les esprits. Mais nous savions que les gendarmes ne quitteraient pas les lieux, d’autant plus qu’ils y vivaient avec leurs familles. Le commandant de la compagnie nous a répondu sans détour : il est militaire, disait-il, et ne quitterait jamais son poste sans l’ordre de ses supérieurs. Mieux valait, selon lui, mourir avec ses hommes que d’abandonner la brigade. Les discussions ont alors pris fin. Nous nous sommes retirés.

À peine sortis, les affrontements éclatent.

Les jets de pierres et de cocktails Molotov fusent de toutes parts. La riposte est brutale : un fusil mitrailleur est installé sur le toit du bâtiment, et les tirs commencent à fuser en direction de la foule. Les cris, la panique, les courses désespérées s’emparent de la place. Les balles sifflent au-dessus de nos têtes.

Noureddine Ikken s’effondre, touché par une rafale à la jambe. Il fallait le secourir. Des jeunes, courageusement, se précipitent sous les balles pour le récupérer. Il est transporté à pied, dans une course folle depuis la brigade jusqu’à l’hôpital d’Akbou.Son frère, Sofiane, y était déjà hospitalisé depuis deux jours. Lui aussi avait été blessé, touché par une balle en plein ventre. Noureddine, âgé de seulement 14 ans, collégien lui aussi, subira malheureusement une amputation de la jambe quelques jours plus tard. ( Noureddine sur la photo)

Nous avons tout tenté pour éviter cette issue. Il a même été transféré à Alger, auprès du professeur Chaouche. Mais ce dernier nous a expliqué que sans amputation, le risque de gangrène était trop grand, et qu’il entraînerait une mort certaine.

Le jour de son amputation a été l’un des plus douloureux. Il fallait le préparer psychologiquement. Nous avons fait appel à un autre jeune hospitalisé, Batouche Amar d’Ighzer Amokrane. Lui aussi avait été amputé d’un pied. Un jeune d’un courage admirable. C’est lui qui a veillé sur Noureddine toute la nuit, le soutenant, lui parlant, lui montrant par l’exemple que la vie continue malgré tout.

Aujourd’hui, Sofiane Ikken est avocat. Il a été celui de la Ligue des droits de l’homme, la voix des sans-voix à Béjaïa. Il s’est engagé dans tous les procès d’opinion et politiques, des chrétiens, des Ahmadite, des non jeûneurs, des journalistes, militants politiques…. Pendant le Hirak, il était présent dans les procès des porteurs du drapeau amazigh.

Je me souviens d’un moment fort : lors du procès d’un jeune arrêté à Sétif pour avoir brandi un drapeau amazigh, c’est lui, Sofiane, qui nous a discrètement demandé un drapeau. Avocat de l’accusé, il a sorti le drapeau amazigh en plein audience, face au procureur et au juge, et l’a brandi avec fierté. La salle est restée stupéfaite. Les policiers, tout fiers d’avoir arrêté un jeune pour ce drapeau, étaient scotchés.

Quant à Noureddine, lui aussi a poursuivi ses études universitaires. Ces deux jeunes que j’ai accompagnés dans la douleur et dans l’espoir sont aujourd’hui ma fierté, mon espoir.

À travers ce témoignage, je tiens à rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui ont survécu à la tragédie de 2001. À toutes les victimes, aux blessés, aux mutilés à vie. À ces jeunes arrachés à la vie, à leurs familles brisées, à celles et ceux qui portent encore aujourd’hui, dans leur chair et leur esprit, les stigmates de cette violence d’État.

Trop de mal a été commis par un système qui, encore aujourd’hui, refuse de regarder la vérité en face. Il persiste dans le déni, dans le mépris, dans l’oubli. Il refuse d’assumer, de tirer les leçons, de rendre justice.

À ce jour, justice n’a pas été rendue. La vérité n’a jamais été dite. Ni les commanditaires, ni les auteurs n’ont été poursuivis. L’assassin de Guermah, le gendarme Mestari, vit aujourd’hui librement, sans inquiétude. Il se pavane peut-être même, insouciant, et qui sait, il rira peut-être de ce témoignage… Mais l’Histoire, elle, ne l’oubliera pas. L’Histoire finit toujours par rendre justice.

Mais nous, nous n’oublions pas. Nous n’oublierons jamais.

Saïd Salhi