Il existe parfois, au détour d’une rentrée littéraire saturée de titres, un livre qui choisit une autre trajectoire : celle de la fable, de la ferveur, de la lumière. La femme qui inventa l’amour appartient à cette catégorie rare.

Alexandre Jardin y entreprend une opération singulière : il ne raconte pas l’amour, il raconte son irruption. Il ne scrute pas l’intimité d’un couple, il interroge la première secousse d’une civilisation face à l’apparition d’un sentiment nouveau. Le geste est audacieux, presque déraisonnable. Et c’est précisément dans cette déraison assumée que naît la force du livre.

Le roman s’ouvre sur un monde ancien, discipliné, réglé par des structures pragmatiques : l’alliance, l’ordre, la transmission. Rien n’y est sentimental, tout y est fonction. Dans cet univers où le désir n’est pas encore un langage, Alexandre Jardin introduit une voix féminine capable de transfigurer la matière humaine. La femme qu’il met en scène n’a rien d’une héroïne conventionnelle : elle n’est ni belle au sens décoratif, ni fragile au sens romanesque. Elle est dotée d’une qualité plus rare : elle possède la capacité d’apercevoir ce qui n’existe pas encore. Chez elle, l’amour n’est pas un instinct mais une invention — une découverte comparable à celle du feu ou de la musique, destinée à modifier l’ordonnancement du monde.

Chercher l’amour là où il n’a jamais été nommé, c’est déjà une prise de risque. Alexandre Jardin pousse le paradoxe plus loin : il montre comment l’éclosion d’un sentiment intime peut agir sur les mœurs, sur la manière de regarder autrui, sur les gestes les plus ordinaires. Peu d’auteurs osent encore écrire l’amour dans sa dimension politique — non pas comme drapeau mais comme sismographe. Alexandre Jardin le fait sans démonstration, par la seule puissance du récit. Ce qu’il invente, au fond, ce n’est pas un mythe de l’origine, c’est une hypothèse sur ce qui rend les êtres humains hantés par le rapport à l’autre.

La grande réussite du livre réside aussi dans son écriture. Alexandre Jardin retrouve ici une liberté de ton qui évoque les conteurs de jadis, ceux qui savaient que la beauté d’une phrase tient moins à sa pureté qu’à sa capacité d’ouvrir une image dedans la tête. On trouve chez lui des passages d’une douceur inattendue, où la phrase s’étire, se suspend avant de retomber avec grâce ; ailleurs, la syntaxe se resserre, le rythme claque comme un fanion dans le vent. Ce contraste donne au roman une respiration ample, presque orchestrale. On lit moins une intrigue qu’une partition.

Les personnages secondaires participent à cette polyphonie. Ils ne sont pas esquissés pour meubler le décor : ils incarnent chacun un état du monde avant la révélation émotionnelle. Il y a les incrédules, les moqueurs, les fascinés, les prudents. À travers eux, Jardin montre qu’une idée neuve ne s’impose jamais d’un coup. Elle circule d’abord comme un murmure, se heurte aux règles, se faufile dans les interstices. Lire ce roman, c’est assister à cette circulation invisible : la naissance du regard amoureux comme événement social, comme contagion silencieuse. On pense à ces instants de l’histoire où un mot, une pensée, une musique glisse d’un individu à l’autre sans qu’aucune autorité ne puisse l’arrêter.

L’un des charmes du livre tient aussi à sa manière de dialoguer avec le présent sans jamais le citer. Sous le voile des siècles, Alexandre Jardin interroge notre rapport contemporain au sentiment : ― avons-nous encore la capacité d’être bouleversés par quelqu’un ? ― Savons-nous encore reconnaître un frémissement rare ? Dans un monde saturé de paroles mécaniques, l’invention de l’amour devient dans le roman une manière de réapprendre l’attention. Ce n’est pas un plaidoyer, mais un rappel subtil. Certaines émotions ne s’épuisent pas avec le temps. Elles changent d’apparence, de vocabulaire, mais elles conservent leur pouvoir d’insurrection intime.

Enfin, ce livre offre un trésor que la littérature contemporaine délaisse trop souvent : la reconnaissance. Alexandre Jardin regarde son héroïne avec gratitude, comme s’il lui devait quelque chose. Et le lecteur, à son tour, se surprend à éprouver cette obligation étrange envers un personnage fictif qui lui redonne accès à une sensation enfouie. C’est peut-être la plus belle victoire du roman : nous laisser croire, le temps de ces pages, que l’amour n’est pas un acquis, mais une invention permanente dont nous sommes tous comptables.

La femme qui inventa l’amour n’est pas un roman qui divertit. C’est un roman qui agrandit. Il rappelle qu’une histoire bien menée peut encore modifier la texture de notre sensibilité, qu’un personnage bien construit peut encore déplacer nos certitudes intérieures, qu’une langue habitée peut encore éclairer un recoin du monde. À l’heure où tant d’ouvrages cherchent le choc ou l’ironie, celui-ci choisit la ferveur, la tendresse et la verticalité.

On referme le livre avec un léger vertige, comme si l’on revenait d’un voyage dont on ne pourra raconter que le contour. Et c’est tant mieux : les livres les plus précieux ne se résument pas, ils se laissent diffuser. Celui-ci le fait avec une noblesse rare.

Kamel Bencheikh

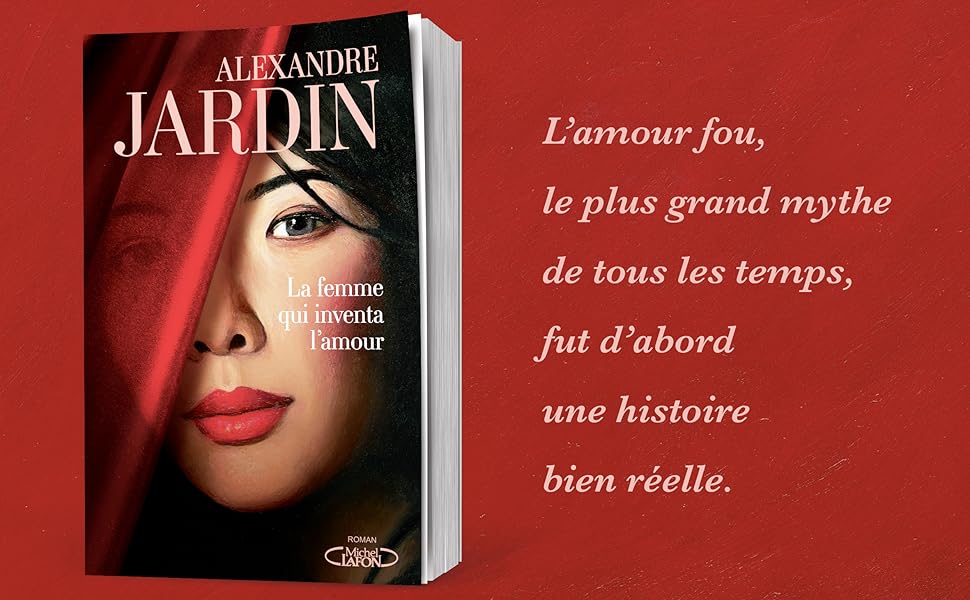

- La femme qui inventa l’amour d’Alexandre Jardin

- 08/01/2026, Éditeur Michel Lafon, 320 pages, 20,95 €