Paru aux éditions Intervalles, La porte de la mer de Youcef Zirem est un roman bouleversant, à la fois hymne à la vie, à la liberté, et cri de douleur face à une société en crise. Ce récit profondément humain s’ancre dans une Algérie contemporaine tiraillée entre mémoire, oubli, et reconstruction.

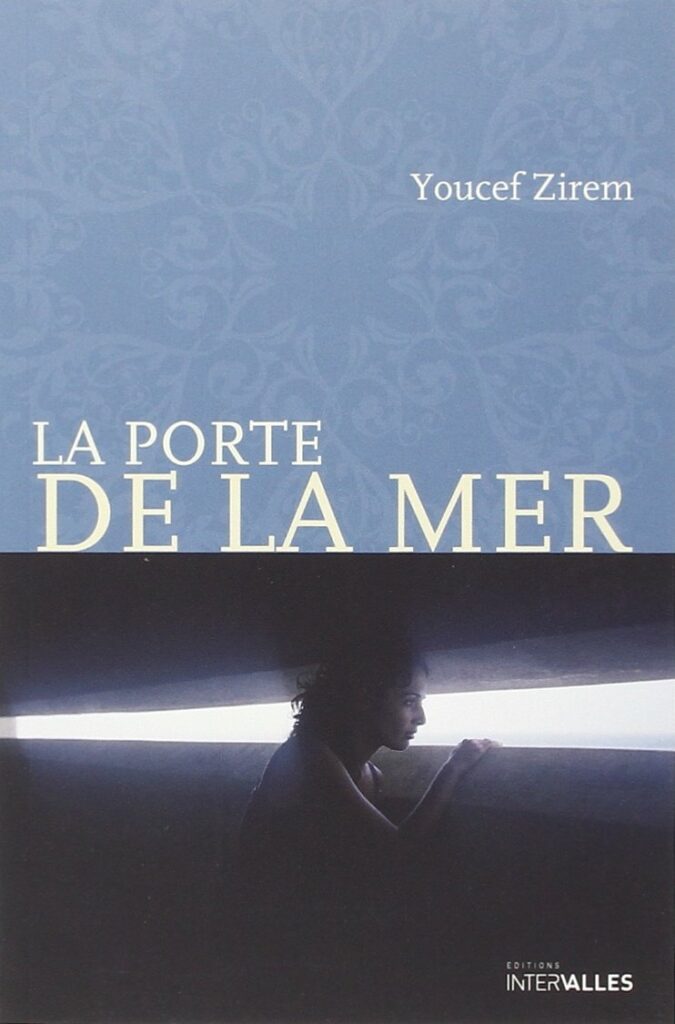

Le titre, La porte de la mer, résonne d’abord comme une promesse d’évasion. La mer évoque l’horizon, l’infini, la liberté. Mais cette liberté supposée est tout de suite mise en tension par la photo de couverture : une femme enfermée, le visage caché, ne percevant le monde extérieur qu’à travers une fente, une déchirure. Une dualité frappante se dessine entre cette image de désespoir et le titre porteur d’espoir. Le lecteur, intrigué, est alors saisi d’une impatience fébrile : il veut ouvrir le livre, entrer dans une histoire qu’il pressent à vif, et plonger dans cette mer inconnue.

Dès les premières lignes, l’auteur dédie son roman au poète, chanteur et compositeur Brahim Saci :

« À Brahim Saci, pour la clairvoyance de son regard, pour sa poésie qui sait saisir l’essentiel, pour ses chansons toutes enrobées d’un humanisme serein et toujours en mouvement. »

Une première clé pour entrer dans le roman, qui se révèle dès lors comme une œuvre où la poésie et l’engagement humain vont de pair.

Une deuxième clé nous est offerte par une citation de Fernando Pessoa :

« J’ai conquis, un petit pas après l’autre, le territoire intérieur qui était mien de naissance… J’ai accouché de mon être infini, mais j’ai dû m’arracher de moi-même au forceps. »

Cette phrase pourrait à elle seule résumer le parcours d’Amina, l’héroïne du roman, qui lutte pour reconquérir son espace intérieur, son identité, sa dignité.

Le récit se déroule dans une Algérie contemporaine en mutation, où l’histoire récente pèse encore lourdement sur les consciences. Le pays y est présenté comme écartelé entre la nostalgie d’un passé idéalisé, les blessures mal refermées de la décennie noire, et les dérives d’un présent marqué par la corruption, l’injustice sociale, et la perte de repères. Youcef Zirem dresse un tableau sans complaisance, presque naturaliste, de cette société malade. À travers son écriture précise et engagée, il s’inscrit dans la tradition d’un Émile Zola, en mettant en lumière les mécanismes sociaux qui broient les individus.

On pense aussi à Balzac : ses personnages, comme ceux de Zirem, sont des observateurs lucides d’un monde qui les dépasse, souvent impuissants face à l’ordre établi, mais porteurs d’une dignité silencieuse. La narration elle-même, tantôt hachée, tantôt fluide et introspective, n’est pas sans rappeler, par instants, le style de William Faulkner, avec ses flux de conscience et ses ruptures de rythme. L’écriture, marquée par la discontinuité et la tension, devient alors une forme d’expression de la cicatrice : ce roman est aussi un livre écrit à vif, où chaque phrase semble tenter de recoudre une plaie ouverte.

Amina, personnage central du roman, incarne cette Algérie blessée qui cherche à se relever. Elle avance, non pas dans un élan héroïque, mais par nécessité vitale : avancer pour ne pas sombrer, pour ne pas oublier. Dans une société qui cultive l’amnésie collective par peur de se confronter à elle-même, Amina devient une figure de mémoire vivante. Sa trajectoire résonne fortement avec celle de Nedjma, l’héroïne mythique de Kateb Yacine. Comme Nedjma, Amina est une allégorie d’un pays écartelé. Elle est à la fois victime et actrice, témoin d’une défiguration sociale et gardienne d’un espoir ténu.

Mais Amina est aussi une femme qui résiste dans un monde d’hommes. À travers elle, Zirem ouvre une lecture féministe du récit, en révélant l’enfermement des femmes, leur effacement dans l’espace public, leur combat pour exister dans une société patriarcale. La mer qu’elle regarde à travers une fissure devient alors un symbole de tous les horizons confisqués. En cela, La porte de la mer prolonge l’œuvre de grandes écrivaines algériennes comme Assia Djebar ou Malika Mokeddem, qui ont donné voix aux silences féminins.

La mer du titre, justement, peut être lue comme bien plus qu’un décor. Elle devient une métaphore puissante de l’exil — un exil non seulement géographique, mais aussi intérieur. Chez les personnages du roman, l’exil prend souvent la forme d’un refuge imaginaire, d’un espoir de départ ou de retour à soi. Elle est la porte vers un ailleurs, vers un possible. Cette dimension métaphorique ancre le roman dans une tradition méditerranéenne de la mer comme seuil : lieu de passage, de perte, mais aussi de renaissance.

Et c’est peut-être là l’une des grandes forces du roman : faire de cette Algérie à vif, à la fois réaliste et allégorique, une matière romanesque à portée universelle. Ce que Youcef Zirem réussit brillamment dans La porte de la mer, c’est à inscrire une réalité algérienne profondément ancrée dans son contexte historique et social dans une perspective universelle. À travers une langue sobre mais tendue, un regard acéré mais jamais cynique, il interroge ce que signifie résister, aimer, espérer dans un monde fracturé.

L’auteur ne cède ni à la facilité du pathos, ni à l’illusion de l’angélisme. Il propose au contraire une plongée lucide dans les failles humaines et collectives, tout en laissant, à chaque page, filtrer une lumière : celle de la mer intérieure de ses personnages, de cette ouverture possible vers un ailleurs, un renouveau.

Peut-être faut-il aussi lire ce roman comme une œuvre de réconciliation fragile mais sincère. Non pas une réconciliation politique dictée d’en haut, mais une réconciliation intime, lente, douloureuse, entre les individus et leur mémoire, entre les femmes et leur parole, entre la société et sa propre image. Zirem n’offre pas de solution ; il ouvre un espace. Et dans ce vide ouvert, une possibilité d’écoute renaît.

La porte de la mer n’est pas un roman qu’on lit à distance : c’est un texte qui nous saisit, nous interpelle, nous dérange parfois, mais surtout nous oblige à regarder en face nos propres enfermements. Il dit l’Algérie, mais aussi toutes les sociétés qui ont peur de se réinventer. À travers le destin d’Amina, c’est un chant de résistance, de mémoire et de dignité que nous livre Youcef Zirem.

Un roman essentiel, profond, humain.

Brahim Saci