L’Homme bien qu’il soit lui-même mortel ne peut se représenter ni la fin de l’espace, ni l’histoire du temps, ni la fin d’un peuple, il vit toujours dans un infini illusoire. Milan Kundera

Le 1er septembre 1939 le Reich allemand envahit la Pologne et déclenche la seconde guerre mondiale. Le 3 septembre ce sont la France et la Grande Bretagne qui déclarent la guerre à l’Allemagne. Pendant quelques mois c’est une “drôle de guerre” que vivent les belligérants : ils s’observent et se mesurent, les uns derrière la ligne Maginot, les autres derrière la ligne Siegfried. Le 10 mai 1940 la bataille de France est enfin engagée. Les armées allemandes percent la ligne française à Sedan, encerclent les troupes britanniques à Dunkerque, contournent la ligne Maginot et remportent la victoire.

Les élites politiques et le Gouvernement français désemparés se replient à Bordeaux et se déchirent entre ceux qui veulent négocier la paix et ceux qui désirent transférer les administrations en Afrique du Nord pour continuer la guerre. C’est ainsi que le 21 juin, une partie de ces personnalités dont 27 députés partent pour Casablanca sur le paquebot « Massilia ».

Arrivées sur le territoire le 24 juin, elles sont aussitôt arrêtées par les sbires du maréchal Pétain qui vient de signer l’armistice. Le 10 juillet 1940, l’Assemblée Nationale réunie à Vichy vote les pleins pouvoirs constituants au maréchal Pétain qui met aussitôt en marche sa politique autoritaire, antisémite et collaborationniste avec l’Allemagne nazie et ses alliés.

Du jour au lendemain, les résistants sont devenus des bellicistes, des jusqu’au boutistes, voire des traîtres et, pour Vichy, il faut les écarter du peuple comme il faut résister aux appels que leur lance de Londres le général de Gaulle. En outre, la République espagnole vient de tomber et plus de 500 000 républicains espagnols s’enfuient vers la France qu’ils pensent être la République sœur..

Mais la République française est déjà agonisante. En 1938, sous la pression de la population conservatrice et d’extrême droite elle a signé deux décrets-lois assimilant les réfugiés espagnols à des “étrangers indésirables”.

En 1939 un député demande que l’on en finisse avec le poids écrasant des réfugiés espagnols et en 1940 le maréchal Pétain qualifie ces derniers d’indésirables. Il va jusqu’ à donner son accord à un projet de ré-émigration massive alors que le régime franquiste continue le massacre d’opposants.

De 1939 à 1943, la France crée 14 camps d’internement sur son territoire et 12 au Maghreb. Des centaines de milliers de Français, d’Algériens, de Juifs, d’étrangers “indésirables” de diverses nationalités, principalement espagnols, polonais russes allemands, anciens de la guerre d’Espagne et des Brigades internationales, y sont reclus dans des conditions inhumaines : froid, faim, travaux forcés et surtout cruauté des gardiens.

Par exemple à Djelfa, ville située à 300 km d’Alger et 1140 mètres d’altitude, dans une steppe balayée par des vents glacés en hiver, on n’y envoie que des hommes considérés comme politiquement dangereux. De nombreuses lettres écrites par ces prisonniers dénoncent la cruauté physique et psychologique des gardiens français comme le capitaine Caboche et son sergent qui n’hésitent pas à frapper les détenus dans la figure avec une cravache.

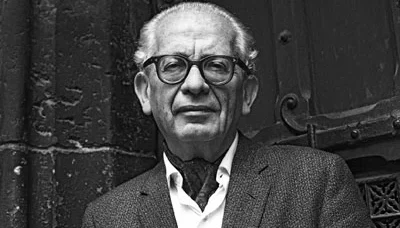

Parmi ces détenus se trouve Max Aub, la personne qui symbolise cette histoire. C’est un jeune écrivain né en France qui à l’âge de dix ans a quitté Paris pour Valence où ses parents, un couple franco-allemand, d’origine juive, se sont installés lors de la première guerre mondiale. A partir de onze ans, il apprend l’espagnol, langue dans laquelle il écrit toute son œuvre.

Entre 1936 et 1937, il exerce les fonctions de Conseiller culturel de l’Ambassade d’Espagne à Paris ce qui lui permet de commander à Pablo Picasso le célèbre tableau de Guernica en mémoire du bombardement de cette ville par les franquistes et les troupes allemandes nazies allemandes et fascistes italiennes. Il revient ensuite s’installer à Barcelone où il se trouve en 1939 au moment de la défaite militaire des Républicains, en 1939.. Il ne peut plus rester en Espagne.

Né en France et bilingue, élevé dans la laïcité, ayant des relations avec le monde intellectuel français, il franchit la frontière en toute confiance avec l’équipe qui vient de tourner le film de son ami André Malraux, Sierra de Teruel, échappant ainsi aux humiliations de la retirada.

Dénoncé comme communiste, il est interné successivement dans les centres d’internement Roland-Garros à Paris, Le Vernet d’Ariège au sud de Toulouse et, finalement, à Djelfa,. Il s’en échappe le 18 mai 1942 avec l’aide du Consul du Mexique, d’amis français et de républicains espagnols. Après une longue attente à Casablanca, il arrive à Mexico où il s’intègre dans la communauté d’Espagnols républicains exilés où il reste jusqu’à sa mort en 1972. Pendant ces trente années d’exil, il joue un rôle important dans le développement intellectuel mexicain à travers l’université, la presse, le cinéma et la littérature tout en restant fidèle à sa patrie, la République espagnole, et au Parti Socialiste.

Parler de Max Aub et des camps d’internement au Maghreb ’est aussi parler de Bernard Sicot, docteur en études ibériques, professeur émérite de l’université Paris-Nanterre et biographe qui a publié en septembre 2009, avec Andrée Bachoud, aux éditions Mare-Nostrum, l’essai Sables d’Exil : les républicains espagnols dans les camps d’internement au Maghreb (1939 -1945) .

Le 15 mars 2016, il publie aux éditions Riveneuve, Djelfa 41-43 Un camp d’internement en Algérie avec une préface de Christian Phéline,

Quelques mois plus tard, en juin 2015, il publie, en espagnol, aux éditions Viso -libros, un recueil de poèmes écrits entre 1940 et 1970 par Max Aub sous le titre Diario de Djelfa.

Emile Martinez

Quelques poèmes de Max Aub traduits en français peuvent être lus partiellement dans la revue Cairn-Infos Article Max Aub et les paysages de Djelfa.