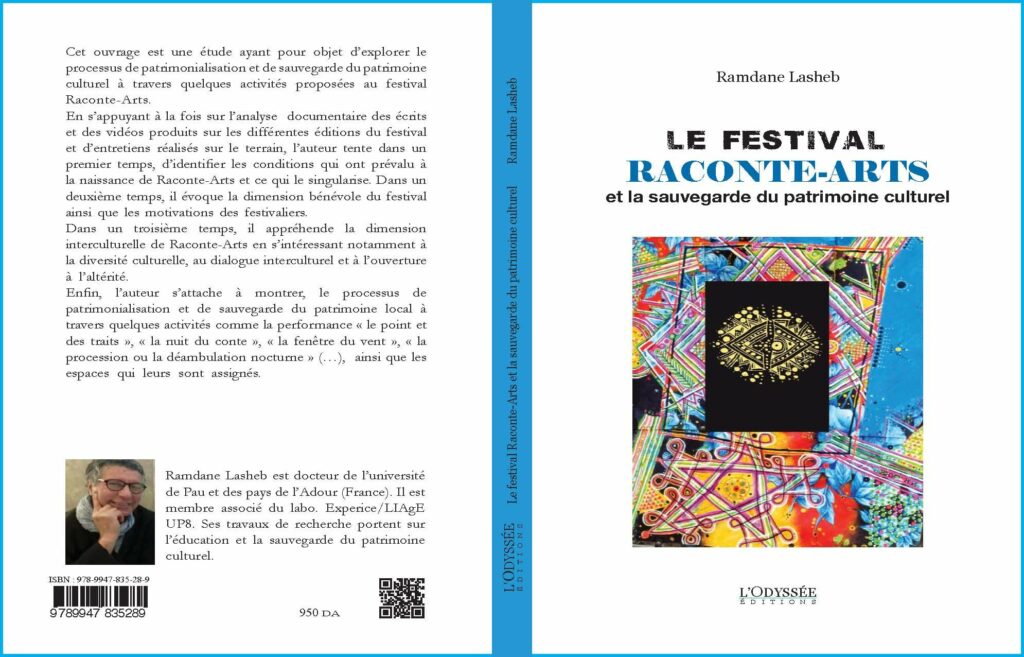

Auteur de l’ouvrage Le festival Raconte-Arts et la sauvegarde du patrimoine culturel (Éditions L’Odyssée, avril 2025), Ramdane Lasheb, docteur de l’université de Pau et des Pays de l’Adour et chercheur associé au laboratoire Experice/LIAgE (Université Paris 8), livre une analyse approfondie d’un événement singulier, né au cœur des villages de Kabylie.

À travers cette étude, il explore les multiples dimensions d’un festival devenu, au fil des éditions, un acte de « résistance culturelle » et un véritable espace vivant de transmission. Dans cet entretien, il revient sur les coulisses de sa recherche et les enjeux esthétiques, sociaux et politiques qui traversent cette manifestation atypique.

Né de l’initiative de trois passionnés (Hacen Metref, Denis Martinez et Ali Silem) sous la forme d’une modeste semaine culturelle, le Festival Raconte-Arts s’est imposé comme un rendez-vous incontournable de l’expression artistique libre, foisonnante et affranchie des cadres institutionnels. Chaque année, les arts de la scène, la parole, la musique, la peinture et bien d’autres formes de création s’emparent des ruelles des villages, métamorphosant les lieux du quotidien en scènes vibrantes, habitées par un public venu de tous horizons.

Mais au-delà de l’effervescence créative, Raconte-Arts s’affirme comme un véritable carrefour d’échanges interculturels, un espace d’expression de l’altérité et du vivre-ensemble. Il constitue un vecteur de transmission et de sauvegarde du patrimoine immatériel, en l’ancrant dans une dynamique contemporaine où la tradition s’actualise pour mieux perdurer.

Dans Le festival Raconte-Arts et la sauvegarde du patrimoine culturel, Ramdane Lasheb propose une réflexion riche de sens de cette expérience unique. Son travail universitaire met en lumière les profondeurs cachées du festival : sa capacité à tisser du lien, à rendre visibles les invisibles, et à offrir aux marges un espace d’expression. À travers son regard de chercheur, Raconte-Arts se dévoile comme un laboratoire artistique et citoyen, un levier de décentralisation culturelle, un miroir critique d’une société en quête de sens, de mémoire et d’appartenance. Entretien.

Le Matin d’Algérie : Votre ouvrage explore en profondeur le festival Raconte-Arts. Qu’est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à cette initiative en particulier ?

Ramdane Lasheb : Comme beaucoup de celles et ceux qui ont eu l’occasion de découvrir ou de participer au festival Raconte-Arts, j’ai été profondément marqué par l’atmosphère singulière qui y règne. Ce qui m’a particulièrement interpellé en tant que chercheur, c’est la richesse des interactions entre les artistes – venus d’horizons divers –, les habitants des villages et les visiteurs. En tant que spécialiste des questions liées à l’éducation au patrimoine culturel, à la patrimonialisation et aux formes d’apprentissage expérientiel, j’y ai retrouvé des similitudes frappantes avec les chantiers archéologiques auxquels j’ai participé, notamment sur le plan de l’interculturalité vécue.

Le lien entre Raconte-Arts et le patrimoine m’est apparu d’emblée évident. Mais l’idée d’en faire un objet de recherche s’est imposée plus tard, au fil du temps et des réflexions. Ce sont les lectures spécialisées et mes participations répétées au festival qui ont permis de faire émerger une véritable problématique : en quoi ce festival participe-t-il à la sauvegarde du patrimoine culturel ?

Le Matin d’Algérie : Pour documenter un événement aussi vivant et multiforme, quelle méthodologie avez-vous mise en œuvre pour explorer cette question et structurer votre ouvrage ?

Ramdane Lasheb : L’objectif était de comprendre comment certaines activités du festival – comme la performance « Le point et des traits », « La nuit du conte », « La fenêtre du vent », ou encore « La déambulation nocturne » – s’inscrivent dans un processus de patrimonialisation et contribuent à la sauvegarde du patrimoine culturel.

Pour ce faire, j’ai commencé par constituer un corpus à partir de matériaux variés : entretiens de terrain, documents écrits, et vidéos gracieusement mises à ma disposition par Hacene Metref, l’un des organisateurs du festival. J’ai opté pour une approche d’analyse thématique de contenu, fondée sur l’étude qualitative des données. Une lecture dite « flottante » des matériaux – c’est-à-dire un lâcher-prise initial – m’a permis de dégager les grands axes et sous-thèmes formant la trame de mon analyse.

Sur cette base, j’ai d’abord tenté de cerner les conditions ayant présidé à la naissance du festival et ce qui en fait une expérience unique. Ensuite, j’ai étudié la dimension bénévole de l’événement, ainsi que les motivations des festivaliers. Puis, j’ai exploré la portée interculturelle du festival, à travers les notions de diversité culturelle, de dialogue et d’ouverture à l’altérité. Enfin, j’ai mis en lumière les mécanismes de patrimonialisation à l’œuvre dans certaines activités du festival.

Le Matin d’Algérie : Vous insistez dans votre livre sur l’indépendance du festival vis-à-vis des institutions. En quoi cette autonomie façonne-t-elle son identité ?

Ramdane Lasheb : Raconte-Arts est avant tout un festival populaire qui répond à une aspiration profonde à la liberté de création. Il incarne une reconquête des espaces d’expression artistique, souvent niés ou confisqués par l’obscurantisme d’une part, et par les logiques institutionnelles d’autre part.

Ce qui le distingue fondamentalement des festivals institutionnalisés, c’est son autonomie totale : pas de subventions étatiques, pas d’inscription au budget de l’État. Sa vitalité repose sur le bénévolat, l’élan des artistes – professionnels ou amateurs –, et l’hospitalité des villageois qui accueillent l’événement. Cette indépendance garantit une grande liberté dans le choix des contenus, des formats, et des participants. Elle donne au festival un souffle singulier, presque inimitable ailleurs que dans le contexte socioculturel kabyle. Ce modèle autonome et solidaire en fait un espace de création libre, mais aussi un creuset d’interculturalité.

Le Matin d’Algérie : Vous évoquez la sauvegarde du patrimoine. Comment un festival, par nature éphémère, peut-il contribuer à un processus aussi profond et durable ?

Ramdane Lasheb : La sauvegarde du patrimoine culturel implique de réactiver des éléments culturels dans des contextes nouveaux, parfois très éloignés de ceux dans lesquels ils ont émergé. Prenons l’exemple de tajmaɛt, ce lieu emblématique de la vie villageoise, longtemps tombé en désuétude. Dans le cadre du festival, il est réinvesti comme un espace culturel, restauré et valorisé. Cela témoigne d’un processus de patrimonialisation qui engage à la fois mémoire, transmission et réinvention.

Le festival permet aussi de raviver des pratiques, rituels et expressions menacés d’oubli. À travers des performances artistiques, ces éléments sont réinscrits dans une dynamique contemporaine. Par exemple, la performance « Le point et des traits » rend hommage aux figures locales tout en identifiant des savoir-faire en voie de disparition. L’invitation faite à la qibla La Adidou, sage-femme traditionnelle, par l’artiste Denis Martinez lors du festival à Souamaâ, illustre ce processus. Ce geste artistique a permis de remettre en lumière son savoir, jusque-là ignoré, et d’amorcer une reconnaissance locale, voire nationale, comme Trésor Humain Vivant.

Il en va de même pour la « Nuit du conte », initiée par Jorus Mabiala, qui a donné un second souffle au conte kabyle, désormais transmis sous forme de spectacle vivant. Le conteur Idir Fares, qui y participe, perpétue aujourd’hui cette tradition renouvelée. Toutes ces pratiques artistiques sont autant de vecteurs de transmission, de recréation, et donc de sauvegarde d’un patrimoine immatériel en perpétuelle transformation.

Le Matin d’Algérie : Un mot pour conclure ?

Ramdane Lasheb : J’aimerais insister sur deux éléments : l’impact du festival et la portée de cette recherche.

Raconte-Arts a eu un effet mobilisateur et régénérateur dans les villages de Kabylie. Il a insufflé un nouvel élan aux structures socioculturelles locales et suscité une prise de conscience autour de la préservation du patrimoine. En voyant leur culture mise en valeur par des artistes venus d’ailleurs, les habitants ont redécouvert la richesse de leur propre héritage. Ce processus a renforcé leur estime de soi, et contribué à la naissance de nombreux festivals inspirés de l’« esprit » de Raconte-Arts.

Quant à l’ouvrage Le festival Raconte-Arts et le patrimoine culturel, il met l’accent sur les dimensions patrimoniales du festival, mais peut intéresser un public plus large : enseignants, étudiants, chercheurs, animateurs culturels, ou encore acteurs du patrimoine. Et je suis convaincu que d’autres pistes de recherche pourront en émerger.

Sofiane Ayache