À l’automne 1958, au cœur d’une Méditerranée traversée par les tensions de la guerre froide et les répliques de la décolonisation, Florence devient l’improbable théâtre d’un basculement discret mais décisif. Ce qui devait être un espace de dialogue entre chrétiens et musulmans, autour de la paix et de la spiritualité, s’est transformé en tribune inattendue pour une Algérie insurgée en quête de reconnaissance internationale.

Du 3 au 6 octobre 1958, à l’initiative du maire Giorgio La Pira et avec le soutien de figures majeures comme Louis Massignon, Jacques Berque ou le cardinal Daniélou, se tient le Premier colloque méditerranéen. Une rencontre intellectuelle de haut niveau, bientôt bousculée par la présence d’Ahmed Boumendjel, représentant du GPRA, dont l’intervention soigneusement pesée bouleverse le protocole, fait vaciller la ligne française, et consacre un tournant dans la diplomatie parallèle menée par les nationalistes algériens.

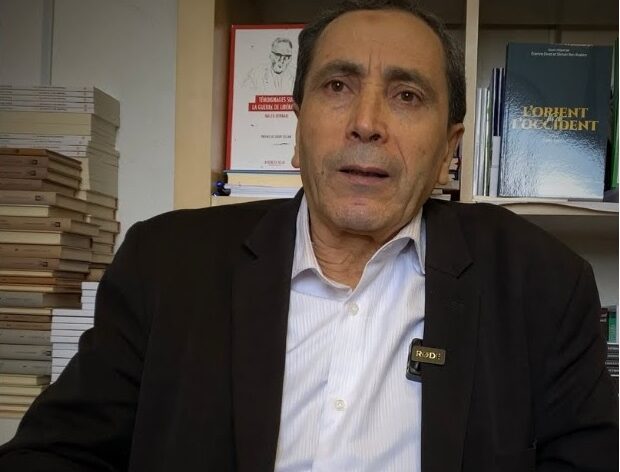

Longtemps ignoré des récits officiels en Algérie comme en France, ce colloque est aujourd’hui remis au jour grâce à la réédition précieuse pilotée par l’historien Sadek Sellam, aux Éditions Héritage. Car derrière les prises de parole feutrées, ce sont bien les fractures du monde colonial, les débuts du dialogue islamo-chrétien moderne, et la politisation d’un espace religieux et méditerranéen que ce livre met en lumière.

Dans cet entretien exclusif accordé au Matin d’Algérie, Sadek Sellam revient sur les coulisses de Florence, les jeux d’influence, les résistances françaises, et l’impact durable de cette scène presque clandestine où, pour la première fois, une parole algérienne s’est imposée au cœur de l’Europe catholique. Une mémoire refoulée, enfin ressuscité

Le Matin d’Algérie : Pourquoi ce colloque tenu à Florence en 1958 est-il totalement inconnu du grand public en Algérie ?

Sadek Sellam : Cet important colloque est connu des spécialistes de l’Italie, qui savent qu’il a créé un malaise dans les relations franco-italiennes. Il est resté négligé par les historiens de la guerre de libération, peu en lien avec les chercheurs d’autres disciplines. Les habitués des archives diplomatiques en connaissaient l’importance, sans toutefois savoir ce qui y avait été dit. C’est pourquoi le professeur Maurice Vaïsse, qui avait publié les minutes des négociations d’Évian, a rendu compte de la réédition des actes du colloque dans la Revue d’Histoire Diplomatique.

Le Matin d’Algérie : Vous avez choisi de rééditer ces actes oubliés : qu’est-ce qui vous a poussé à sortir ce livre aujourd’hui ?

Sadek Sellam : Cette réédition complète mon livre sur Ahmed Boumendjel, dans lequel je retrace son rôle dans la diplomatie de guerre algérienne, mais sans m’appesantir sur le colloque de Florence. J’ai examiné plus tard les actes de ce colloque, absents des archives Boumendjel déposées à l’Institut d’Histoire du Temps Présent. Ses deux brèves interventions y ont consacré la politisation d’une rencontre d’intellectuels prudents et de religieux précautionneux. La qualité des interventions – celles notamment de Massignon, Berque, du père Abdeldjalil et du cardinal Daniélou – justifie pleinement cette réédition. Elle rappelle combien les débats d’idées, menés par des intellectuels et des religieux que les politiques préféraient cantonner à leurs « chères études » ou à « dire leur messe », ont compté dans les conflits coloniaux.

Le Matin d’Algérie : Quelle place occupait la guerre d’Algérie dans les débats de ce colloque international ?

Sadek Sellam : La guerre d’Algérie, tout comme le conflit israélo-arabe, était au cœur des préoccupations, malgré les engagements initiaux d’éviter les sujets trop sensibles. L’arrivée d’Ahmed Boumendjel a rendu inévitable la politisation redoutée par l’ambassade de France à Rome, malgré les précautions prises par les organisateurs. Son intervention a stimulé ceux, comme Ben Barka et Masmoudi, qui étaient décidés à aborder les questions politiques.

Le Matin d’Algérie : Le maire de Florence, Giorgio La Pira, a joué un rôle clé. Pourquoi s’est-il engagé sur la question algérienne ?

Sadek Sellam : Surnommé « le saint maire de Florence », Giorgio La Pira appartenait au courant « démo-musulman », situé à la gauche de la Démocratie chrétienne italienne. Le président du Conseil, Amintore Fanfani, soutenait sa diplomatie missionnaire. La Pira militait pour la coopération avec le monde arabe et défendait l’indépendance de l’Algérie. Il connaissait Tayeb Boulahrouf, représentant du FLN en Italie et en Suisse, à qui il avait même procuré un port d’arme après une tentative d’assassinat par la « Main Rouge » (le SDECE).

Le Matin d’Algérie : Que faut-il retenir de l’intervention d’Ahmed Boumendjel, représentant du GPRA à Florence ?

Sadek Sellam : Boumendjel a su trouver le ton juste pour interpeller les théoriciens du dialogue entre civilisations. Il leur a rappelé que leurs espoirs d’une Méditerranée unifiante étaient contredits par les méthodes de « pacification » utilisées en Algérie. Inspiré par une longue lettre de Jean Amrouche, il a évité les « j’accuse » à la Sahliet les envolées marxisantes d’El Moudjahid. Il a su conjuguer humanisme, intelligence et diplomatie. Mais malgré cette modération, et ses liens avec l’ambassadeur Palewski, le consul de France a quitté la salle pour protester contre l’intervention du représentant du « pseudo-GPRA », selon la presse française.

Le Matin d’Algérie : La France officielle a-t-elle tenté d’empêcher ou d’encadrer la participation algérienne ?

Sadek Sellam : Oui. Dès son retour au pouvoir, De Gaulle envoyait des émissaires à la rencontre des nationalistes algériens. Le colloque de Florence représentait une opportunité pour établir un contact discret entre Ahmed Boumendjel et Robert Buron, ministre MRP, mais cette tentative fut torpillée par l’aile militariste du gouvernement, dirigée par Jacques Soustelle. Les Français étaient déjà inquiets du financement du colloque par Enrico Mattei, patron de l’ENI et propriétaire du journal de Naples El Giorno, qui convoitait le pétrole saharien. Malgré les promesses de La Pira d’éviter la politisation, la dynamique du colloque a échappé à tout contrôle, surtout après que Moulay Hassan, prince héritier marocain, a pris la présidence des débats, à la suite d’un malaise de La Pira.

Boumendjel a alors pu intervenir. Même Edgard Pisani, sénateur de la Haute-Marne, prêt à quitter la salle avec le consul, a renoncé à partir, impressionné par les premières phrases de l’Algérien.

Le Quai d’Orsay a protesté d’autant plus vivement que le président de la République a honoré de sa présence l’ouverture du colloque . Le Figaro et Paris-Presse ont relayé ces critiques, tandis que Le Monde et France-Observateur se sont montrés plus mesurés, sans doute mieux informés sur les intentions profondes de De Gaulle, qui était plus proche des « démo-musulmans » italiens que de la droite française atlantiste.

Le Matin d’Algérie : Comment interpréter la présence d’intellectuels comme Louis Massignon, Jacques Berque ou Taha Hussein ?

Sadek Sellam : Taha Hussein n’était pas à Florence. Il avait participé à un colloque au Caire, où les intellectuels arabes dénoncèrent les crimes coloniaux en Algérie. Ces actes ont été réédités à Alger, et mériteraient une traduction française.

Berque n’a jamais caché son engagement. Dès 1956, dans Le Monde, il écrivait : « La France doit bâtir la Nation algérienne ».

Massignon, partisan du dialogue islamo-chrétien, dénonçait la torture et s’opposait au colonialisme. Il n’était pas pour l’indépendance, contrairement à Berque ou Monteil.

Ils rejetaient le projet américain de « pacte méditerranéen » qui visait à étendre l’OTAN au Sud après Sakiet Sidi Youssef. Florence fut une tribune pour ces intellectuels anti-coloniaux et anti-anti-atlantistes

Le Matin d’Algérie : Le colloque a aussi évoqué le dialogue islamo-chrétien. Ce sujet avait-il une portée politique ?

Sadek Sellam : Absolument. Massignon était engagé dans ce dialogue depuis les années 1930. À Florence, il est intervenu sur l’imbrication du spirituel et du temporel. Il a fait venir le père Abdeldjalil, converti marocain, qui dénonçait l’arrogance coloniale.

Ces débats ont anticipé les déclarations du Concile Vatican II, qui débutera en 1962 et prônera une bienveillance envers l’Islam.

La question religieuse a aussi émergé dans les débats sur le conflit israélo-arabe, mais c’est bien l’Algérie qui a cristallisé les tensions.

Le Matin d’Algérie : Certains intervenants comme Ben Barka ont politisé les débats. Cela a-t-il créé des tensions ?

Sadek Sellam : Oui. Le départ du consul français en pleine séance fut un signal fort. Le Quai d’Orsay a protesté par des messages de Couve de Murville. Gaston Palewski est intervenu directement auprès du gouvernement italien pour empêcher Ferhat Abbas d’entrer à Rome, alors qu’il venait pour les obsèques du pape Jean XXIII.

Le Matin d’Algérie : Existe-t-il un lien entre ce colloque et d’autres initiatives anticoloniales arabes, comme celle du Caire ?

Sadek Sellam : Indéniablement. La participation de Taha Hussein au colloque du Caire, très francophone et francophile, a marqué les esprits. Elle a encouragé les « démo-musulmans » à défier les consignes restrictives de la diplomatie française.

Le Matin d’Algérie : Pourquoi cet événement n’a-t-il jamais été mentionné dans l’historiographie officielle algérienne ?

Sadek Sellam : L’historiographie algérienne souffre de nombreux oublis. Le colloque de Florence en fait partie. On célèbre le CCE, mais on ignore le 19 septembre 1958, date de création du GPRA. La diplomatie de guerre algérienne reste encore insuffisamment étudiée.

Le Matin d’Algérie : Que peut-on tirer aujourd’hui de cet esprit de dialogue, alors que la Méditerranée reste traversée de conflits ?

SadekSellam : Les tensions actuelles sont aussi graves qu’en 1958. Mais l’esprit de dialogue est aujourd’hui marginalisé. On l’a vu après Sant’Egidio, quand le débat libre fut refusé au nom d’une vision restrictive du pluralisme. La montée de l’islamophobie et une pensée sécuritaire rendent la situation plus complexe.

Le Matin d’Algérie : Ce colloque portait le titre de « premier ». Un second a-t-il été envisagé, ou pourquoi n’a-t-il jamais eu lieu ?

Sadek Sellam : La Pira a poursuivi l’organisation de colloques méditerranéens jusqu’en 1963. Mais celui de 1958 a marqué les esprits par l’irruption d’un représentant du GPRA et les protestations de Paris, qui craignait l’internationalisation du conflit algérien.

Le Matin d’Algérie : En quoi cette initiative florentine peut-elle inspirer les nouvelles générations d’intellectuels du Maghreb aujourd’hui ?

Sadek Sellam : Les élites du Maghreb devraint renouer avec « l’esprit de Florence » si elles veulent relever les défis démocratiques et méditerranéens. Cela implique aussi un dialogue réel entre Maghrébins eux-mêmes.

Le Matin d’Algérie : Quel rôle, selon vous, les intellectuels et journalistes peuvent-ils jouer aujourd’hui pour faire vivre et transmettre l’héritage du colloque de Florence, dans un contexte méditerranéen toujours marqué par des tensions politiques, culturelles et sociales ?

Sadek Sellam : On a besoin de multiplier les initiatives issues de la société civile, sans tout attendre des États. Les binationaux ont un rôle-clé à jouer pour apaiser les débats autour de l’immigration, l’intégration, l’Islam et les mémoires. À condition que les dialogues ne soient pas de simples opérations de communication, comme on l’a vu récemment avec certains faux représentants de l’Islam en France, incapables d’échanger avec un cheikh d’Al Azhar, mais qui rencontrent le Pape juste pour collectionner les selfies.

Entretien réalisé par Djamal Guettala