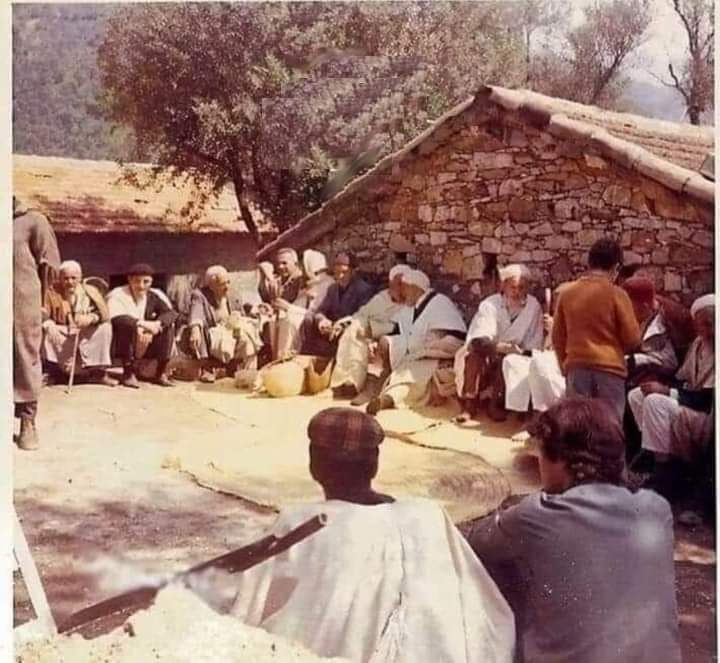

Tajmaât, ou comité de village, est une structure ancestrale d’organisation communautaire. Elle est animée par les membres les plus sages du village, choisis par consentement pour leur exemplarité morale et leur sens de l’intérêt général. Ses missions fondamentales portent sur l’exercice des droits citoyens au sein du village, dans un esprit de dialogue, de concertation et de planification collective des projets communs.

Elle veille à la gestion des biens et du patrimoine collectifs tels que les lieux de culte, le cimetière et autres espaces communs, tout en organisant les solidarités locales, garantes de la sérénité et de la cohésion sociale.

Au-delà de sa mission d’organisation de la vie communautaire, Tajmaât a aussi été un instrument de résistance. Cette structure, fondée profondément sur l’entraide et la responsabilité collective, a joué un rôle important dans la dynamique de préservation de l’identité et de la résilience de notre peuple.

En rivalité avec l’Etat colonial, elle a largement empiété sur ses prérogatives, cherchant à soustraire la communauté villageoise à son autorité et à la tenir à l’écart de son influence. Tajmaât a ainsi remplacé la justice coloniale pour mettre sur pied un système de « jugement » pour éviter toute immixtion de l’autorité coloniale dans la gestion des conflits internes à la communauté pour en faire un moyen de division.

Véritable garant de l’intérêt général, Tajmaât s’érigea ainsi en rempart contre l’emprise coloniale. Elle s’imposa comme une muraille invisible mais infranchissable, protégeant le tissu social et les valeurs communes.

Cette forme d’organisation ancestrale découle d’une conviction profonde. Ces communautés avaient en effet compris, très tôt, que l’indifférence à l’égard de l’intérêt collectif ne pouvait que les exposer à la fragilité et à la désagrégation.

À l’inverse, la réponse collective, enracinée dans la solidarité active et l’engagement partagé, démultiplie la capacité à surmonter les épreuves, à se relever dans l’adversité, et à inscrire leur destin dans la durée. Centrée ainsi sur la défense du bien commun et de l’intérêt collectif, elle a constitué le socle d’une société résiliente, qui a pu se projeter dans l’avenir malgré les épreuves, les privations et les traumatismes laissés par les guerres. Dans cette forme d’organisation, la solidarité est plus qu’une idée politique. Elle est le ciment de la cohésion sociale, protégeant les plus vulnérables et stimulant l’effort collectif. Elle est un principe fondamental qui sous-tend l’autorité publique, le socle même de la légitimité.

Tajmaât, cette organisation communautaire, a fortement marqué l’histoire de la Kabylie et, plus largement, celle du pays. Une histoire loin d’être linéaire, jalonnée de bouleversements, rythmée par un cycle douloureux de colonisations et de décolonisations.

Notre Histoire, celle dont nous parlons aujourd’hui, est d’abord celle des résistances, des renaissances et des luttes inlassables pour la souveraineté. C’est à la force de cette organisation autonome, mais aussi à ces refuges naturels que sont l’immensité désertique et les replis majestueux des montagnes, choisis pour leurs fortifications intrinsèques, que notre peuple doit, pour une grande part, sa survie.

À l’écart des routes et les plaines conquises, ces lieux rudes et silencieux, généralement ingrats, ont offert à nos ancêtres un asile. Eux, en retour, s’y sont dotés d’une organisation propre, conçue pour préserver leur être profond, leur langue, leur culture, leur dignité. Ce sanctuaire naturel nourri à l’esprit de Tajmaât fut ainsi le cœur battant de la résistance.

C’est dans cette rigueur que s’est forgée la détermination farouche à se libérer du joug colonial, se constituant en un immense réservoir de maquisards et en un lieu de sûreté et de quiétude.

Une autonomie stigmatisée par l’Etat

Au lendemain de l’indépendance, les communautés villageoises ont concilié leur mode d’organisation ancestral avec les impératifs du jeune Etat en voie de consolidation. Les traditions étaient mises au service de la promesse républicaine portée par l’accession à la souveraineté. Les réflexes de défiance hérités de l’ère coloniale laissaient place à la bienveillance envers l’Etat naissant. À ce dernier, ces communautés consentirent la reprise en main des fonctions relevant de ses attributions régaliennes, consolidant ainsi le socle d’un ordre institutionnel unifié. Tajmaât a su s’intégrer harmonieusement dans le processus de construction d’un Etat moderne, tel que promis par les Martyrs, tout en préservant sa singularité, notamment son rapport distancié à la religion. Cette posture, relevant d’une forme implicite de laïcité, a toujours été assumée comme telle, sans jamais être érigée en revendication spécifique et politique.

L’Etat indépendant affirma dès lors son autorité pleine et entière sur l’ensemble du territoire national. Aucune pratique communautaire ne devait désormais entraver le processus d’intégration ni faire obstacle à la construction d’une cohésion nationale sous l’égide du pouvoir central.

Engagée dans une profonde mue, la représentation villageoise s’affranchit de son rôle ancien de rempart, celui-là même qui, sous la domination coloniale, avait permis d’ériger une muraille invisible pour préserver l’autonomie locale. Son action, désormais, ne s’opposait plus à celle de l’Etat, mais s’y articulait de manière complémentaire, en participant dans une dynamique harmonieuse au développement local.

Pour autant, il n’a jamais été question de renier l’engagement initial en faveur de la souveraineté populaire, un serment fait aux martyrs et sans cesse ravivé par l’histoire. Ces structures ancestrales, restées imperméables aux tentatives de récupération et d’instrumentalisation, demeurent fidèles à cet engagement historique aux côtés des instances légitimes de la Révolution. Porteuses d’une tradition de contre-pouvoir, elles se dressent avec constance contre les falsifications de l’histoire et la négation de l’identité plurielle de l’Algérie, faisant alors de la région un no man’s land où sont bannies toutes les idéologies totalitaires.

Les visées autoritaires de la nouvelle autorité politique née au lendemain de l’indépendance nationale ont presque rappelé à Tajmaât son rôle de facteur de résilience. C’est ainsi que la communauté villageoise s’est mobilisée pour honorer les martyrs de la Révolution et éviter le « détournement des sacrifices, en s’inscrivant, comme durant celle-ci, dans le processus politique de reprise et de recouvrement de la souveraineté populaire.

Les militants du FFS de 1963 ont été pris en charge principalement par les villages. Ces derniers ne pouvaient s’y opposer, tant que Tajmaât restait l’instance délibérante, donc le lieu de décision.

La présence et la persistance de Tajmaât ne se sont pas limitées à des prises de position dans des moments de grande incertitude, mais elle a assumé son rôle de gestion du quotidien des communautés villageoises pendant des années, et ce, malgré les tentatives de dévoiement de sa mission. En avril 1980, les comités de village n’ont pas hésité à se prononcer sur les événements du Printemps amazigh, mobilisant les citoyennes et les citoyens autour des idées de liberté, de droits et de dignité. En 2001, l

Lors du Printemps noir de Kabylie, face à la tragédie meurtrière imposée par le pouvoir et à la faillite des organisations de médiation dites modernes, notamment les formations politiques, les citoyens de la région ont fait appel à cette organisation pour reprendre l’action politique et mettre fin à la répression.

Regroupées au sein des Aarchs, elles ont pris en charge, dans un cadre pacifique, la conduite de la contestation face à l’autoritarisme et au musèlement des libertés, affirmant en cela l’engagement qui fait d’elles les bastions des luttes démocratiques. C’est aussi dans cet esprit qu’elles ont opposé une résistance ferme à l’idéologie des Frères musulmans, courant politique en rupture avec les fondements mêmes de la nation algérienne.

À la différence de ces comités de quartier urbains, souvent créés à l’initiative des autorités pour servir de simples relais administratifs, sans réelle vocation représentative, les structures villageoises revendiquent une indépendance fondée sur l’autonomie, la mémoire historique et la fidélité à l’idéal démocratique. Et c’est précisément pour cette autonomie que le pouvoir les stigmatise. Il leur impute la responsabilité d’alimenter des foyers de contestation, d’incarner une forme d’insoumission à l’ordre institutionnel.

Dès lors que le pouvoir central y voit une structure porteuse d’authenticité et surtout de contestation pacifique et organisée, il tente vaille que vaille de démanteler l’organisation, quitte à provoquer des troubles, en brisant un ordre qui a su, des siècles durant, canaliser la force, les colères et réunir la communauté autour d’un idéal de liberté, de Twiza et de démocratie.

Dans sa logique d’affrontement avec la société, fidèle à une stratégie de disqualification systématique de toute voix dissidente, le pouvoir politique, qui s’efforce de projeter au monde l’image d’une cohésion unanime de son peuple avec ses dirigeants, s’en est pris à ces espaces d’ancrage social, en dépit de leur utilité manifeste.

Le caractère frondeur de cette région, mis en lumière avec éclat lors du Hirak, est une offense intolérable aux yeux de ceux qui ont trahi les idéaux de Novembre. Incapables d’assumer l’héritage des luttes pour la liberté, il se montre résolument hostile à ces formes d’organisation autonome qui perpétuent une mémoire indocile et un esprit de résistance.

Faute de pouvoir les soumettre, il s’emploie à les délégitimer et à les démanteler. Enracinés dans une tradition de luttes démocratiques, les comités de village ont toujours été dans le viseur du pouvoir, notamment depuis le Hirak, résolu à éradiquer ce qui subsiste de contre-pouvoir communautaire. Leur attachement à la souveraineté populaire fait d’eux une aspérité dans un paysage que le régime s’emploie à uniformiser selon les dogmes d’une idéologie arabo-islamique étatisée, en rupture avec la pluralité historique du pays.

En s’en prenant à ces espaces d’une citoyenneté résiduelle, le pouvoir vise à étendre son emprise jusqu’au cœur même des villages. Il cherche à rompre tout lien avec les origines, à effacer l’empreinte de l’ancestralité, et à éliminer tout particularisme susceptible d’échapper à son modèle centralisé. Ce qu’il attaque, au fond, ce n’est pas seulement une forme d’organisation locale, mais une mémoire vivante, une tradition de gouvernance fondée sur l’autonomie et la coresponsabilité.

Pour ce faire, l’administration a imposé un « caractère » légal à ces « associations », en les obligeant à identifier leurs membres afin d’en faciliter la « manipulation » et, le cas échéant, leur contrôle. Tous les comités de village qui consentent à cette « obligation » sont admis avec facilité au sein de l’administration. Les autres, qui s’y refusent, sont exclus des aides publiques.

Ces structures autonomes sont ainsi gravement menacées. Elles subissent, d’une part, le chantage à l’agrément, arbitrairement octroyé ou retiré par une administration toute-puissante ; d’autre part, elles sont placées sous une surveillance constante et soumises à un contrôle étroit des rares activités tolérées, conditionnées à l’obtention d’autorisations préalables.

Cette logique d’encadrement, loin de relever d’un souci de régulation, vise à neutraliser toute expression politique portée par une légitimité populaire. À cela s’ajoute la menace plus insidieuse que fait peser l’article 87 bis du Code pénal, brandi contre toute voix dissidente. Il plane tel un couperet au-dessus des représentants de ces comités, susceptibles à tout moment d’être criminalisés sous des chefs d’inculpation aussi vagues que redoutables. Le prétexte sécuritaire sert ainsi à museler ce qui, dans la société, refuse de se soumettre à l’ordre autoritaire.

Et pourtant, ces structures ne réclament ni privilèges ni confrontation, mais reconnaissance. Leur action, loin de concurrencer les services de l’Etat, le complète en servant la collectivité au plus près de ses besoins. Le pouvoir doit comprendre que ce n’est pas par la répression que l’on tisse le lien national, mais par la reconnaissance de ce qui, dans la société, incarne la dignité, la mémoire et le sens du commun.

Et que seule l’écoute de ces voix autonomes, conjuguée à une réforme profonde fondée sur les principes de l’Etat de droit, de la démocratie et de la justice sociale, permettra de restaurer la confiance et de ranimer l’espérance auprès de ces montagnards, gardiens infatigables de la résilience.

Hamid Ouazar, ancien député de l’opposition