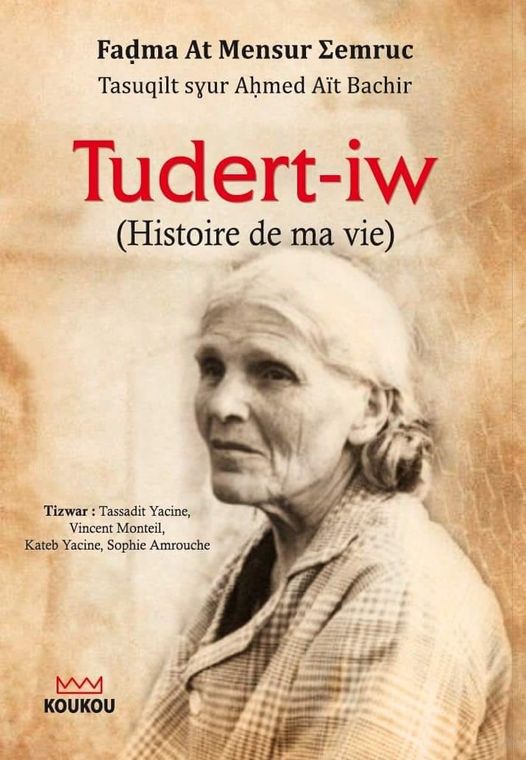

L’inestimable « Histoire de ma vie » de Fadhma Ath Mansour Amrouche, traduit vers la langue kabyle par Ahmed Aït Bachir sous le titre Tudert-iw a été édité par Koukou éditions. L’ouvrage sera disponible en libraire dès ce samedi.

- Les éditions Koukou viennent de mettre sur le marché une publication qui rejouira les lecteurs. Elle est le fruit d’un patient travail de traduction au cordeau mené avec passion et savoir subtilepar Ahmed Ait Bachir.

Ci-dessous, la nouvelle préface de Tassadit Yacine (également traduite en kabyle).

Le vœu des enfants de Fadhma (Lebghi n Arraw n Fadhma)

La réédition du livre de Fadhma At Mansour Amrouche, mère de Jean et de Taos , Histoire de ma vie (Maspéro, 1967), tombe à poings nommés dans une Algérie en souffrance de son histoire, et dans une Kabylie traversée par un trouble politique et social inédit, gagnée notamment par ce mal être abyssal qui pousse ses enfants à se suicider, à fuir leur pays au risque de se noyer en mer faute d’enracinement et d’espoir en Algérie. Une terre qui, pourtant, a su survivre dans les conditions les plus difficiles de l’histoire.

Il est évident que ce malaise est inhérent à l’Algérie et aux pays récemment décolonisés d’Afrique brisés, traumatisés, désorientés à la recherche d’un modèle de vie, d’une autonomie réelle aussi bien économique que culturelle. Libérés de l’ancienne puissance coloniale et en quête d’ouverture sur le vaste monde, sur un univers « développé » réel et imaginaire, ils se sentent floués comme dirait Franz Fanon autant par les anciens colonisateurs que par les dirigeants de leurs pays. Autrefois dominants, les premiers avaient tendance à imposer leur empreinte idéologique, leurs modes de vie et de penser. C’est dans cette vision de l’entre-deux importée par une colonisation qui, sous prétexte d’apporter la civilisation, imposa son pattern.

La Kabylie, « une société à économie patriarcale »

Lorsqu’on évoque actuellement la Kabylie, on pense aux régions de montagne demeurées -par magie- berbérophones alors que tamurt l-leqbayel « el qbail , en arabe », désigne ce vaste espace – parlant le berbère / amazigh pour beaucoup- qui s’étend depuis les portes d’Alger jusqu’aux Kroumirs, en Tunisie (Nouschi ), à l’est et jusqu’aux portes du Sahara, à l’Ouest, depuis les montagnes de Blida, Beni Salah, l’Ouarsenis, puis les Aït Snacen pour atteindre le Rif. Réduire cet espace aux événements de 1871 , semble erroné. Une conscience culturelle « ethnique » « homogène » ayant des références spécifiques naîtra, selon moi, à partir de 1871, à partir d’une féroce répression qui frappera de plein fouet cette région et sera à l’origine de cette conscience de soi. Pour s’être insurgés collectivement (hommes, femmes, enfants) contre la domination coloniale, les Kabyles ont été punis doublement comme « nationalistes » et comme groupement ethnique.

A femme exceptionnelle, conduite exceptionnelle

Différentes batailles et autres affronts subis par les populations des montagnes accrochées à leurs valeurs et surtout à leur honneur ont commencé relativement tôt ; on n’évoque que les derniers épisodes : 1857 et 1871. Le colonisateur a aussi compris ce qui caractérise le fondement de la population kabyle à savoir sa culture, ses lois et ses fondements anthropologiques (l’honneur, lherma, ccaraf).

En dehors de la guerre, du combat réel qui conduit à l’élimination physique de l’autre, de son corps, il s’ensuit un autre, celui qui procède de l’ordre symbolique : la représentation de l’homme au niveau de son capital de l’honneur… La colonisation a joué sur la dévirilisation du masculin au point où il est parvenu à lui faire croire qu’il ne peut plus défendre son groupe et surtout ses femmes. Il est en quelque sorte déchu de son « hominité » en perdant les emblèmes de la virilité (tirrugza, en kabyle).

Le déclin du monde kabyle au XIXe siècle a donc permis l’émergence de phénomènes nouveaux qui n’avaient pas cours du moins officiellement dans la société du XVIIIe siècle. A partir de la deuxième moitié et surtout de la fin du XIXeme, la rencontre de deux systèmes antagoniques produit des comportements nouveaux. Les dominés, les femmes vont profiter de ces interstices pour un changement social ou pour défendre des intérêts personnels ou familiaux, ou refuser un ordre qui devient de plus en plus lourd à supporter . Des femmes pourront profiter de ce que peut offrir l’administration coloniale pour atteindre certains objectifs, rétablir ce qu’elles estiment relever de la justice et de l’égalité ; comme ici l’inscription de Fadhma dans la société après avoir combattu (comme le font aujourd’hui les femmes) pour que son père la reconnaisse, pour qu’elle ait un nom, une filiation.

C’est dans ce cadre, celui de la colonisation, que Fadhma Ait Mansour Amrouche est née et a grandi. Pour cette raison même, il s’avère être très difficile de revenir dans le détail à son récit de vie, un récit « poignant » à la fois exceptionnel mais qui peut aussi relever du commun des femmes bravant l’idéologie patriarcale. Commun parce que les femmes kabyles parties intégrantes du groupe n’ont pas le droit à la transgression. Ainsi, Fadhma, a subi toutes les discriminations possibles pour avoir survécu « comme enfant naturelle » et surtout parce que sa mère a défié, de surcroit, l’ordre masculin en assumant seule l’existence de sa fille au vu et au su des villageois. Ce deuxième aspect est à la fois impressionnant et novateur dans la société d’alors. Plus que la trajectoire de Fadhma, c’est celle de Aïni, sa génitrice, qui nous interpelle et, plus loin encore, celle de la mère de cette dernière qui va soutenir sa fille contre vents et marées.

L’itinéraire d’Aïni est marqué par une tragédie liée d’un côté à la tradition et de l’autre au métissage produit par les cultures en présence : arabe et musulmane, française et chrétienne.

En effet, la Kabylie comme région montagneuse enclavée est ancrée dans une civilisation qui compte parmi les plus anciennes et les plus riches de la Méditerranée. Dominée politiquement et culturellement depuis l’antiquité au moins, cette dernière s’est retrouvée complètement niée et mise à l’écart par les dominants qui occupèrent le littoral et les plaines grignotant son espace jusqu’ à le réduire comme peau de chagrin.

De ces ombres du passé mêlées aux mouvements des siècles, et aux traces de pas arrogants des vainqueurs, surgi la figure insolite d’Aïni. Cette femme « berbère » dans son expression la plus « authentique » est là comme pour réenraciner la vie, lui donner sens, y compris dans le champ des guerres. Comme dirait Kateb Yacine, bien que singulière, cette saga, celle des Amrouche, participe d’une histoire et d’une mémoire collectives. A petite échelle certes Aïni représente la lutte des femmes pour la prolongation « biologique » du groupe, mais elle n’est pas que cela, elle est celle qui dénoue, qui clarifie les situations, dessine le destin.

Aïni, Œil, en arabe (litt. Mon œil), se traduit par : ce que l’on a de plus cher au monde ! En berbère tit ou mieux encore tamemmuct, la prunelle de mes yeux.

C’est par l’œil que l’on voit, que l’on examine, que l’on discerne. En kabyle zrigh, a ce double sens de : je vois mais aussi je sais. D’une voyante on dit tezzar, elle a le pouvoir de voir , de deviner, de vaticiner, de sortir la vérité ou la lumière, de faire surgir des ténèbres, de forcer le sort. La vision et la connaissance sont ainsi liées. Celui qui ne sait pas est ignorant et celui qui ne voit pas est aveugle. Aïni est celle qui représente la prunelle des yeux de sa mère. Ce prénom emblématique la prédestine à voir, à indiquer la voie à toutes les autres femmes pour prodiguer la vie, arracher la vie à la mort contre vents et marées.

Ce qui rend explicite ce combat pour la protection de Fadhma lorsqu’elle la plaça enfant chez les sœurs blanches aux Ouadhias, puis à Michelet une fois adolescente. La vie voire la survie passe avant toutes les autres considérations religieuses, politiques. On voit bien là une « marque déposée » de femmes qui font dans le sacrifice dans les sociétés nord-africaines depuis la nuit des temps.

Il est superflu de relater une fois de plus Histoire de ma Vie, écrite par la main de Fadhma elle-même ; elle a été revue par ses enfants (Jean et Taos) . Cette histoire, celle d’une mère célibataire a été tenue secrète pendant plusieurs années, elle ne sortira de l’ombre qu’après la disparition d’hommes jugés importants comme pour ne pas porter atteinte à leur capital social. L’histoire se répète, les femmes ne peuvent exister, leur histoire ne peut émerger qu’en l’absence des hommes. C’est ce que signifie profondément la publication d’Histoire de ma vie en français destinée à un public français et francophone. Il a fallu aussi que l’égalité des sexes commence à se poser dans la société française même si dans les faits, y compris dans les vieilles démocraties, les femmes avaient besoin de l’autorisation maritale pour disposer d’un chéquier ou pour quitter le territoire national avec leurs enfants.

L’histoire de Fadhma, à ce jour, est connue des jeunes et de personnes alphabétisées ; elle n’est pas encore arrivée dans les foyers, dans les familles kabyles, dans les villages de montagne où Fadhma a survécu.

Est arrivé ce jour où M. Aït Bachir a bouclé la boucle ; il a accompli ce formidable geste en restituant à cette histoire « orpheline » de retrouver sa famille, sa patrie, ce qui lui manquait absolument ; il a rempli un abime considérable, en organisant le retour de Fadhma chez elle après ce long exil, cette errance infinie, au royaume de Koukou… Ni Fadhma, ni Jean, ni Taos, ne se doutaient que c’était peut-être pour le meilleur !

Le retour de la mère, tel celui d’Ulysse, représente celui de tous ses enfants réels (les Amrouche), mais aussi de tous ces autres orphelins symboliques ces frustrés culturels : les sans noms, sans patrie, sans langue, sans culture.

Cependant, ce qu’il faut relever dans le récit de Fadhma en kabyle _ à ne pas lire comme un conte – tamacuht – sans effet sur les consciences – , mais comme un enseignement, une réflexion voire une analyse très fine de la société algérienne en général et kabyle en particulier. Histoire de ma vie n’est pas un traité de sociologie mais la trace d’une mémoire collective, de pratiques que nous voulons peut-être oublier, effacer car c’est une histoire malheureuse, inhumaine mais qui, hélas, persistent ici et là.

De façon très emblématique, Fadhma (sa mère et sa grand-mère) révèlent -fut-ce négativement – la force et le courage des femmes dans la société ancienne (celle d’avant 1830 et plus avant encore). Il a fallu ces empreintes dont elle avait conscience pour que Aïni refuse d’obéir à la loi en vigueur . Pour refuser l’injustice et, à plus forte raison, à s’identifier à un ordre patriarcal – devenu obsolète – après 1871 marqué par la chute totale et capitale de l’honneur masculin, Aïni avait probablement entendu parler de femmes qui l’ont précédée ayant un statut bien établi dans les différents groupes berbères. Dans cette insurrection et comme dans toutes les périodes de guerre, les femmes des montagnes ont pris part à la défense de leur pays aux côtés des hommes.

Ce très beau travail de restitution de la mémoire et des affects – Fadhma parle avec ses émotions dans sa langue, son langage simple et précis – mérite d’être salué et poursuivi d’autant que l’auteur est un homme. Ahmed Aït Bachir a saisi la souffrance de Fadhma et l’injustice dont elle a été l’objet à travers les femmes qu’il a connues. Pour avoir fait la guerre, elles ont connu les camps de regroupements, les tortures de l’armée française.

Sensible au récit de Fadhma, Ahmed Aït Bachir est aussi de ceux qui ont compris l’engagement des femmes de la montagne pour libérer leur patrie. J’ai encore en mémoire ces images qu’il m’a enseignées révélant des femmes transportant sur leur tête d’énormes poutres (ijga) appartenant à leurs propres maisons (détruites par l’armée) destinées à reconstruire le camp de regroupement initié par l’armée .

Par cette magnifique traduction dans une langue « populaire » claire et pourtant littéraire et dans une esthétique recherchée, sertie de métaphores, d’humour, que pratiquent les Kabyles dans leurs échanges quotidiens, Aït Bachir est parvenu à redonner sens au combat de Fadhma, à celui d’ Aïni et à toutes ces Antigone d’Afrique qui ont refusé la norme pour la justesse des sentiments et contre la domination masculine – cette guerre silencieuse sans fin – que connaissent beaucoup de femmes dans leur quotidien, y compris en 2024. »

Rencontre avec Ahmed Aït Bachir au café littéraire L’Impondérable

Tid d wid izedɣen di temnaṭ n Paris, tzemrem ad d tasem ass n 13 di tuber ar lqahwa taseklant (le café littéraire) yesuddus Youssef Zirem

D timlilit tamezwarut anda ara d nawi awal s telqey ɣef wedlisa-a, « Tudert-iw ».

Wid d tid yebɣan ad zdin lefreḥ-nneɣ neɣ bɣan ad aɣen adlis-a ansuf yes-wen/kent seg tura.

Timlilit ad d tili ɣef 18h di le café littéraire l’impondérable,

320 Rue des Pyrénées Paris 20ème.

Wa ad yeqqar i wa.