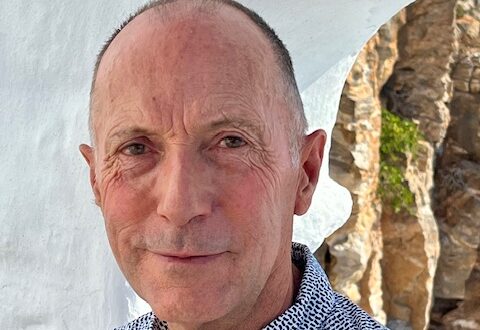

Icône du sport français et survivant de la déportation, Alfred Nakache a longtemps incarné une figure héroïque. Mais, comme le souligne l’historien Yves Pourcher dans cet entretien exclusif accordé à Le Matin d’Algérie, « derrière le champion, il y a un homme blessé par la haine et la jalousie ».

Son enquête, nourrie d’archives et de témoignages, dévoile les zones d’ombre d’une époque : les dénonciations anonymes, les rivalités sportives, les interrogatoires et les trahisons.

À travers ce travail minutieux, Yves Pourcher met en lumière la violence sourde de la société française sous l’Occupation, où l’antisémitisme et la lâcheté se mêlaient aux calculs personnels. Il rappelle aussi que la mémoire ne se résume jamais à des récits figés : elle vit dans les silences, les contradictions, les documents oubliés. C’est dans cet entrelacement entre la rigueur de l’histoire et l’émotion du récit qu’il redonne à Nakache toute son humanité, entre gloire et humiliation, entre courage et fragilité.

Le Matin d’Algérie : Qu’est-ce qui vous a poussé à enquêter spécifiquement sur l’arrestation d’Alfred Nakache, alors que sa vie a déjà été largement racontée ?

Yves Pourcher : Au cours de mes recherches pour un autre livre, Brasse Papillon (Gaussen, 2021), j’avais vu passer dans la presse de l’époque le nom de Roland Pallard, autre grand nageur qui, lui aussi, avait été accusé de dénonciation. J’avais donc cherché. Après des mois d’errance, je parvins à apprendre qu’un dossier le concernant existait au Blanc, dans le département de l’Indre, où sont conservées les archives de la justice militaire. Mais la présence d’amiante dans les bâtiments interdisait l’accès aux documents. Je dus donc attendre. Des mois, plus d’une année ! Puis tout s’ouvrit, et ce fut une révélation. Pour la première fois, Nakache racontait. Il parlait de son arrestation, de son interrogatoire, des accusations qui avaient été portées contre lui. Une autre mine était conservée au même endroit : les archives du procès de la Gestapo dans lesquelles défilaient tous les agents de cette police de terreur.

Le Matin d’Algérie : Dans vos recherches, quelles archives ou documents vous ont le plus surpris ou ému ?

Yves Pourcher : Ce sont justement celles où Nakache parle, au moment où, après la guerre, la justice lui demande de témoigner. Et puis il y a les autres récits livrés par d’autres nageurs, les dirigeants de clubs, des témoins. Nous sommes alors au mois d’août 1943, quand Nakache a été exclu des Critérium de France de natation. La tragédie est en marche.

Le Matin d’Algérie : Comment les témoignages inédits de Nakache lui-même ont-ils enrichi votre enquête ?

Yves Pourcher : En lisant ces sources, on apprend des choses totalement nouvelles. Et on rectifie le récit qui, jusqu’à présent, avait été donné. En août 1943, Nakache, alors menacé d’arrestation, quitte Toulouse avec sa femme et sa fille pour se réfugier en Corrèze, dans le centre-ouest de la France. Puis, sans qu’on en comprenne vraiment les raisons, il revient au mois d’octobre alors que la répression nazie ne connaît plus de limites. Nakache raconte qu’il n’a jamais tenté de passer en Espagne, même s’il en a eu l’intention. Son rôle dans la Résistance, ajoute-t-il, était peu important : quelques distributions de tracts, des informations sur des Collaborateurs, etc. La partie la plus passionnante de ses trois déclarations concerne l’interrogatoire proprement dit. Les policiers allemands l’accusent de trafic d’or, de diamant, de propagande. Tout ça n’est qu’une mise en scène pour organiser sa déportation. Ils ajoutent encore la réception de vingt-cinq lettres anonymes de dénonciation provenant de Français.

Le Matin d’Algérie : Quelles difficultés avez-vous rencontrées pour identifier les personnes susceptibles de l’avoir dénoncé ?

Yves Pourcher : Dans une enquête de justice bien menée, il y a toujours une recherche. Celle du ou des coupables. Pour les trouver, les policiers et les magistrats interrogent. Ils amassent des informations. Les différentes dépositions et les témoignages sont ensuite confrontés. Tout cela participe au processus ordinaire de la justice qui a été défini depuis des siècles. Il faut rappeler que les actions de la police et de la justice relèvent d’une longue construction historique. Ceux qui agissent – policiers et magistrats – sont des professionnels. On les a formés pour cela. Mais tout, au départ, débute par des indices et des hypothèses. Il faut garder à l’esprit ce que Jean Giono écrit dans ses Notes sur l’affaire Dominici, un fait divers de l’année 1952 : « Dans cette affaire où l’honneur de plusieurs personnes, la vie d’un homme et peut-être la vie de plusieurs hommes sont en jeu, les hypothèses doivent être signalées comme des hypothèses. »

L’essentiel est rappelé. On n’accuse pas au hasard. Les hypothèses sont des hypothèses. Pas des preuves ! La justice, qu’elle soit civile ou militaire, s’attache à des individus. Mais jusqu’à son jugement, l’accusé est présumé innocent. Dans le cas de Nakache, les soupçons se sont attachés à plusieurs personnes. Il fallait suivre méticuleusement ces différentes pistes.

Le Matin d’Algérie : Le nom de Jacques Cartonnet, rival sportif et membre de la Milice, revient dans vos recherches. Quelle est votre analyse à ce sujet ?

Yves Pourcher : Jacques Cartonnet est l’un des acteurs majeurs de cette histoire. Celui qui apparaît comme Le coupage. Un coupable idéal. Pourquoi ? Pour les différentes raisons que vous avez évoquées. Rival jaloux, antisémite, Milicien, homme corrompu. Le personnage accumule tous les défauts, et il tombe dans tous les travers. Mais il faut prendre en compte la chronologie. Quand Nakache arrive à Paris, en 1934, Cartonnet est un très grand champion. Nakache, lui, va le devenir. Les deux nageurs sont d’abord proches. Des copains ? Peut-être ? C’est ensuite que tout bascule. Mais à cette époque, la rivalité sportive participe au spectacle de natation. C’est un jeu, une belle affiche. Pour attirer le public, il faut une opposition. Deux hommes sont mis face à face. Qui va gagner ? Qui va perdre ? Qui va prendre sa revanche ? C’est la course, c’est le sport. Nakache le sait bien, et Cartonnet, qui est un commerçant, un homme qui cherche l’argent, joue à fond sur ce terrain. Il faut dire que la natation, comme tous les sports, a besoin de ressources et donc de publicité. La suite, dans les années d’Occupation, est plus sinistre. Cartonnet se perd. Dans la boisson, dans d’autres travers. Qui était-il vraiment ? Difficile de savoir car on ne possède pas de sources personnelles, intimes : des lettres, des récits, des témoignages de proches. Même chose pour Nakache d’ailleurs. Les notes de justice ou les légendes nous piègent en partie.

Le Matin d’Algérie : Comment avez-vous reconstitué le contexte social et administratif de Toulouse pendant l’Occupation ?

Yves Pourcher : Ce qui est important dans cette histoire, c’est le point de rencontre, de contamination, entre le sport et la politique. Quand celui-ci devient une affaire de pouvoirs, d’idéologie et de mise au pas. Le nageur n’est plus seulement vu comme un nageur. Car le sport est devenu un outil de propagande et de pouvoir. Donc pour bien comprendre l’affaire Nakache, il faut, pas à pas, reconstituer l’histoire nationale. L’avant-guerre, la défaite française, l’instauration du régime de Vichy. Les Allemands entrent dans Toulouse au mois de novembre 1942 au moment de l’invasion de la zone dite « libre ». Même si Vichy était un régime honteux fait d’antisémitisme et de culte débile au grand chef qu’était le maréchal Pétain, l’État, ou ce qu’il en restait, respectait encore certains cadres et certaines limites. À partir de 1942, tout bascule. La Gestapo s’installe et organise ses services.

Il fallait donc décrire le cadre général, présenter les différents pouvoirs – préfectoraux, policiers – mais aussi les clubs de natation, les responsables sportifs. Toulouse, en raison de sa magnifique piscine et la présence du TOEC, ce grand club où s’entraînaient des champions, était devenue le centre de la natation nationale. En 1941, Nakache avait été utilisé pour la propagande coloniale du régime. L’Algérien illustrait la présence de la France dans cette partie du monde et la continuité de son histoire. Il avait participé aux grands moments sportifs organisés au moment des visites de Pétain et de Jean Borotra, le commissaire aux sports.

Le Matin d’Algérie : Votre livre mêle rigueur historique et narration vivante. Comment avez-vous trouvé cet équilibre entre enquête et récit ?

Yves Pourcher : Ma première intention était de coller aux archives. Sur Nakache, plusieurs livres existaient. Des biographies, des romans. Une pièce de théâtre avait été jouée, des films avaient été tournés. Moi, je voulais me cantonner au cadre étroit et rigoureux du document. Et puis, ce qui me passionnait, c’était l’enquête. Comment chercher ? Comment savoir ? Le fait de vivre en permanence à Toulouse me rappelait chaque jour cette histoire. Quand je passais devant le 38 rue de la Pomme où Cartonnet avait habité, quand j’allais rue Philippe Féral, où se trouvait le gymnase de Nakache. Ensuite je cherchais l’adresse d’Henri Krakowski, autre nageur réfugié à Toulouse, déporté et exterminé à Auschwitz. Chaque dimanche, je passais devant la synagogue de la rue Palaprat et dans la rue Fourtanier où se trouvait la Milice. Autour de la place Wilson où je vis, se trouvaient les nombreuses adresses des services allemands. J’empruntais divers itinéraires pour aller à la piscine. Je suivais des pas, je cherchais des ombres. Quand j’étais arrivé dans cette ville, il y a presque trente ans, j’avais pris l’habitude de boire un café à La Frégate sans savoir à ce moment-là que Cartonnet et ses amis miliciens avaient fréquenté ce bar. Mon écriture s’est formée dans cette superposition de découvertes et d’imprégnation permanente. Elle mêlait le passé et le présent.

Le Matin d’Algérie : Que révèle selon vous le parcours de Nakache sur la nature des dénonciations et des collaborations en France durant la Seconde Guerre mondiale ?

Yves Pourcher : Ce qu’il faut voir, et chercher à reconstituer, c’est la progression. Avec cette accélération terrible. Comment le racisme, l’antisémitisme s’abattent sur un pays, contaminent toute une société, deviennent implacables. Quand Nakache arrive en France, que lui reprochent certains ? D’être « un bicot », c’est-à-dire un étranger, un individu que l’on ne reconnaît pas, que l’on n’accepte pas. La juxtaposition des images est caricaturale. C’est Cartonnet contre Nakache. Le brun face au blond, le gars du Nord contre celui du Sud. La presse antisémite se servait de ça et, matin et soir, répétait son message de haine. Nakache, hurlait le journal Je suis partout, ne peut pas être un nageur français tout simplement parce qu’il est « de race juive ». Les statuts des juifs d’octobre 1940 et de juin 1941 édictés par Vichy offraient un cadre juridique et politique à l’antisémitisme devenu non seulement permis, mais reconnu et organisé à travers ses recensements et ses fichiers. La marque d’infamie s’inscrivait sur les cartes d’identité. On nettoyait les professions, on privait certains d’activité, on aryanisait des biens. Les dénonciations – anonymes ou non – étaient encouragées.

Le Matin d’Algérie : Comment pensez-vous que votre livre contribue au devoir de mémoire, en particulier vis-à-vis des jeunes générations ?

Yves Pourcher : Plus que le rappel de ce qu’on appelle le devoir de mémoire qui, parfois, peut être mal compris, il me semble important de travailler sur des faits précis, des hommes, des lieux. Ce qu’a fait la grande école italienne dans sa démarche de micro-histoire me semble particulièrement important. En réduisant l’échelle, en suivant un individu, en étudiant les faits, jour après jour, on comprend mieux l’énorme danger – du glissement. Comment, sans s’en rendre compte, sans mesurer exactement la part du bouleversement, on tombe dans l’horreur. Bien sûr, tout ce dont nous venons de parler est la conséquence directe d’une stupéfiante défaite militaire et de l’effondrement moral qui a suivi. Le pays était abattu, morcelé. Les forces de la division pouvaient s’en donner à cœur joie. Elles trouvaient une merveilleuse revanche. Les nazis avaient compris que tout leur était possible, qu’ils régnaient dans la décomposition.

Le Matin d’Algérie : Le livre montre une chronologie détaillée allant de 1943 à 1962. Pourquoi avoir choisi cette période si étendue ?

Yves Pourcher : C’est la période des enquêtes. Plusieurs instructions se sont suivies. En 1945, pour Cartonnet condamné à mort par contumace. Puis c’est l’affaire Pallard. D’autres nageurs ou miliciens sont aussi jugés. Vient enfin, en 1962, une décision du Conseil d’État qui porte, non sur des personnes, mais sur le mouvement de résistance Les Légions françaises anti-axe auquel Nakache avait appartenu. Et là, grâce à de nouveaux rapports – notamment ceux d’un service secret – on découvre une autre face de l’histoire.

Le Matin d’Algérie : Dans vos recherches, avez-vous découvert des archives ou témoignages qui contredisent des versions précédentes de l’histoire de Nakache ?

Yves Pourcher : Oui. Et c’est Nakache lui-même qui rectifie. Sur sa tentative de fuir en Espagne, sur son rôle dans la Résistance. On découvre aussi la présence de ces vingt-cinq lettres anonymes de dénonciation dont personne, jusqu’à présent, n’avait parlé. Bien sûr, elles n’ont pas été retrouvées puisque, avant leur fuite, les Allemands avaient brûlé leurs archives. Mais – ultime et incroyable découverte, j’ai exhumé une pièce qui avait été ramassée dans les cendres de la Gestapo. C’est un petit carnet noir dont on ne connaît pas le propriétaire et sur lequel celui-ci avait écrit les noms de Cartonnet, de Nakache, d’autres nageurs. Un homme qui connaissait beaucoup de monde, à Paris, à Toulouse, qui faisait des affaires. Des adresses, des numéros de téléphone, des sommes sont alignés. Les pistes du double jeu et de la corruption se superposent. L’argent allemand corrompait et agissait dans une société malade.

Le Matin d’Algérie : Enfin, quel message souhaitez-vous transmettre aux lecteurs à travers cette enquête sur Nakache et la mémoire de l’Occupation ?

Yeve Pourcher : L’idée de fragilité, de bonheur fugace qu’il soit individuel ou collectif. Celle aussi du danger. Quand je marche dans les rues de Paris, de Toulouse ou d’ailleurs, je n’ai pas peur d’être arrêté, déporté, exterminé. Nul ne m’interroge sur ma religion, sur mes idées. Je ne crains pas la dénonciation d’un voisin, d’un jaloux, d’un ennemi. Quand j’enseignais à l’université, j’étais libre dans mes propos. Je pouvais critiquer le pouvoir, le soumettre à l’analyse et au commentaire. Mais tout cela – je l’ai dit – reste très fragile. Trop souvent nous l’oublions. Les fondements de ce que nous appelons l’État de droit peuvent, très vite, s’effondrer. La loi peut devenir inique, les chefs injustes, méchants, fous. Que faire alors ? Et qui suis-je ? Moi que l’on peut, du jour au lendemain, menacer, exclure, enfermer.

L’autre chose sur laquelle je voudrais insister, c’est la difficulté à comprendre le passé. Car le plus souvent, nous ne voulons voir que des lignes droites et des oppositions : ce qui sépare le bien et le mal, le bon et le mauvais, le blanc et le noir. Le trouble, le gris, l’ambiguïté, le double jeu nous échappent. Alors pour apercevoir, tenter d’atteindre l’histoire, nous avons besoin de héros. Mais Nakache a toujours refusé d’être un héros. Il n’a pas voulu écrire de livre alors qu’il était enseignant et qu’il en avait tous les moyens. Il n’a jamais parlé devant une caméra. Il a voulu tout simplement faire son métier et rester un nageur. C’était cela son ambition et son message. Peut-être aussi, après coup, voulait-il qu’on lui fiche la paix. Alors nous devons respecter ce choix et suivre ce lumineux exemple d’humilité.

Entretien réalisé par Djamal Guettala