Il y a des dates que même le sable ne peut recouvrir. Trente-sept ans après le soulèvement d’Octobre 1988, le pays n’a toujours pas retrouvé sa voix. Ce qui fut le cri de la jeunesse algérienne s’est transformé en murmure surveillé. La liberté d’expression, conquise dans le sang, reste prisonnière d’un pouvoir qui s’en nourrit tout en la redoutant.

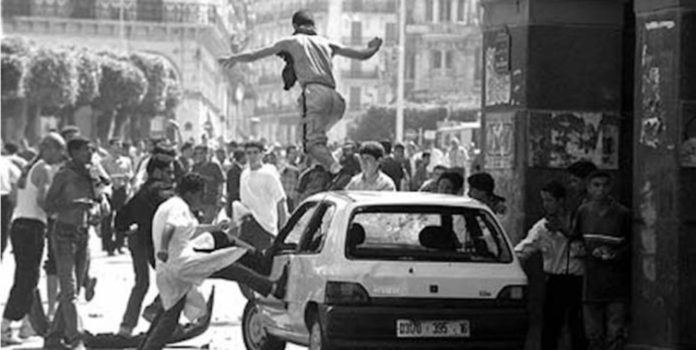

Le 5 octobre 1988, l’Algérie n’a pas parlé : elle a rugi.

Des foules de jeunes, affamés de justice, ont envahi les rues pour crier leur rage, leur faim, leur vérité. Le pouvoir, fidèle à son réflexe d’Empire, a répondu par le plomb. Le sang a coulé – et dans ce tumulte, quelque chose d’irréversible est né : le droit de dire non.

Ce cri a enfanté une génération de plumes et de consciences. Une presse libre, insolente, téméraire. Le Matin d’Algérie en est le plus beau vestige : né d’un cri, élevé dans la tourmente, forgé dans la douleur. Malgré les pressions, l’emprisonnement de son fondateur Mohamed Benchicou, les interdictions, les blocages, les assauts quotidiens, il tient debout. Il encaisse, il se relève. Il reste la voix vivante d’une liberté qu’on a voulu tuer – mais qu’aucune prison n’a su enterrer.

Aujourd’hui, cette liberté ne dérange plus : elle fait peur.

La presse, jadis insoumise, s’est muée en chambre d’écho du pouvoir. Les journaux commentent au lieu de questionner. Les micros se ferment plus vite qu’ils ne s’ouvrent. Les plateaux télé ressemblent à des tribunaux où tout débat est jugé d’avance. Et pendant que le peuple se tait, le président parle d’« audience » – comme si la vérité dépendait des chiffres. « Ce sont les directeurs de plateaux qui gèrent », dit-il. Traduction : la liberté de parole est en régie.

Le FFS, par la voix de Youcef Aouchiche, l’a rappelé : l’espace public est un mirage. Les micros sont clos, les plateaux verrouillés, la contradiction bannie. Le débat n’existe plus que dans les marges, dans les cafés sans licence, dans les silences obstinés.

Les voix libres s’éteignent une à une. Liberté, pilier de la presse indépendante, a été rayé du paysage. Le RCD, interdit d’université d’été, paie pour son audace. Djilali, de Jil Jadid, a claqué la porte, écœuré. Et Belkhadem, vieux routier du sérail, ose l’avouer : les années Boumediene, que l’on croyait d’acier, laissaient encore passer un souffle d’air. C’est dire si le présent sent la rouille et la peur.

Derrière la rouille, il y a les ombres. Celles des prisonniers d’opinion, entassés pour avoir pensé tout haut ce que d’autres murmurent. Désormais, on est coupable d’intention. On soupçonne avant d’écouter. On enferme avant de comprendre. Le livre est censuré, les associations scellées, les cafés fermés, les artistes bâillonnés. On moralise jusqu’à l’absurde : les chanteurs n’ont plus le droit de chanter, les tiktokeurs sont traqués. Tout est transformé en cible d’État. Une morale officielle a remplacé la liberté ; une citoyenneté de papier a pris la place du peuple.

Le pouvoir parle de stabilité. En réalité, il s’accroche au désordre qu’il fabrique. Une instabilité rentable : elle protège les fortunes, entretient la peur, érige la médiocrité en système. On récompense les muets, on punit les lucides. On préfère la docilité au courage.

Et pourtant, la braise couve.

Le 5 octobre n’est pas mort.

Il respire dans chaque jeune qu’on empêche de se souvenir, dans chaque regard qu’on détourne, dans chaque mot qu’on efface trop vite. Il vit dans les hashtags rageurs, dans les rues silencieuses, dans les rires étouffés des cafés fermés. Il avance masqué, patient, comme la braise sous la cendre.

Cette jeunesse qu’on croit anesthésiée n’a pas oublié – on l’a simplement privée du droit de se rappeler. Mais le jour où elle le fera, ce ne sera pas une commémoration : ce sera un séisme. Aucune chaîne ne retiendra cette mémoire, aucune pseudo-opposition ne la récupérera.

Elle ne demandera pas la parole : elle la reprendra.

Car dans son ADN brûle encore la marque des siens : la révolte comme héritage, le refus comme prière, le courage made in Algérie comme ultime certitude.

Aujourd’hui, la liberté conquise dans le sang a été trahie, retournée, déguisée en “liberté d’oppression”. Mais la parole, elle, n’est pas morte. Elle veille, elle gronde, elle s’aiguise dans les marges. Et quand elle refera surface, ce ne sera pas pour dialoguer – mais pour frapper à la porte du pouvoir avec les mots du peuple, et lui rappeler :

On ne musèle pas une nation qui a appris à parler avec son sang.

Zaim Gharnati

Malheureusement la libertés d’expression est de plus en plus bafouer même dans les pays dite démocrate on vie une drôle d’époque

Le 05 OCTOBRE 1988 une recolonisation du pays qui ne dit pas son nom ou la montée des DAF ( missionnés) contre les Algerien-ne-s qui depuis 37 ans sont sous le JOUG d’une junte militaire effoyable de violence!!!