C’est une toute autre France qui s’invitait, au début du siècle passé, chez la famille des descendants de l’Emir Abdelkader en Syrie. Une nation d’intellectuels humanistes et bien attachée à ses valeurs spirituelles et culturelles. Ce fut une France, civilisée et entièrement imprégnée par son appartenance à la Méditerranée multiethnique et portait très haut l’étendard de la défense des cultures qui l’ont façonné en retour, et ce à l’ombre de l’acte colonisateur.

C’est ainsi que nous lisons avec intérêt, un écrit de grande retenue intellectuelle de l’académicien Maurice Barrès (1862-1923) qui est passé sous silence dans l’histoire littéraire de la Mare-Nostrum. Il est encore judicieux de le mentionner aujourd’hui, puisque sept d’entre ses pages forment un document historique de première main. Dans Enquête aux pays du Levant paru en 1923, l’auteur de La Colline inspirée comble un énorme vide historique d’une commune mémoire entre l’Algérie, la Syrie et la France.

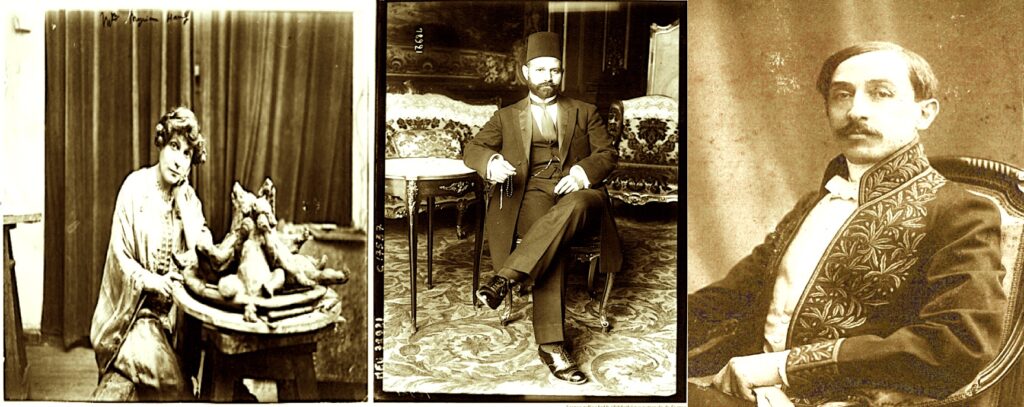

Il est question du jeune « émir » Omar (1876-1916) fils d’Abdelkader et dont le nom est étroitement lié à la martyrologie syrienne durant l’occupation ottomane. Un « émir » que l’auteur rencontra tout d’abord à Paris où il était venu « désireux de faire augmenter la pension que la France lui servait en souvenir de son aïeul » (Barrès). En effet, « l’émir » Omar est allé à Paris au mois de novembre 1911 afin de « remercier le gouvernement français de lui avoir accordé la croix de Chevalier de la Légion d’honneur ». (Le Temps, 9/11/1911). Tout comme il ne manquera pas de signaler aux autorités de la métropole « la situation pénible dans laquelle se trouve » (Idem) les Algériens de Syrie. Une situation qualifiée d’injustifiée, selon le quotidien parisien, alors qu’il serait plus juste qu’ils y restent dans leur pays d’origine !

Le même canard et en reprenant une enquête parue sur les colonnes de La Dépêche d’Oran, il y aurait eu quelque 20 000 Algériens vivant en Syrie et au Liban, en ce début du XXe siècle et dont le statut a été modifié à diverses reprises depuis une trentaine d’années, déjà à cette époque. L’ “émir” Omar, en porte-parole de cette communauté est connu pour avoir refusé les plus alléchantes offres de la part des Britanniques lors de leur occupation du Soudan : le sultanat de Fachoda (l’ouest du pays) ne l’intéressait nullement pas.

Après ce séjour parisien de « l’émir », Maurice Barrès qui l’avait rencontré brièvement, est à Damas via Beyrouth afin de tenir à sa promesse de le voir un jour au Cham (pays du Levant). « C’est le long de la Barada et du chemin de fer de Beyrouth, qu’une voiture m’emmène à la maison de campagne de l’émir Omar ». Ce dernier, a fait guetter l’arrivée de son hôte, il préféra le traditionnel accueil « au seuil de son domaine ». Dès le premier échange, « l’émir » exprima face à son illustre invité, un petit regret du court séjour de l’écrivain français et qui ne lui « permit pas de lui faire les honneurs de ses chasses ». « L’émir » parla longuement de ses chiens et du poème que son frère, Ali, a consacré aux chevaux. De même, qu’il lui évoquera son souhait de voir un jour réaliser ce chemin de fer qui relierait la ville de Homs à Bagdad, un rêve partagé par son frère aîné Ali.

Maurice Barrès au chevet de « l’émir » Abdelkader

Barrès et d’une manière galante écrira-t-il, demanda à visiter le tombeau de l’illustre père d’Omar. L’ « émir » lui exprima le désir de lui faire les honneurs de cette visite. « Nous voilà partis en voiture, pour gagner sur les pentes de Saléhiye, non loin du tombeau d’Ibn-el-Arabi, le philosophe et poète mystique, une petite mosquée dont les fenêtres ouvrent sur la verdure », (Barrès). C’est à cet instant que l’émir Omar lui rétorquera que le vœu de la famille était d’enterrer son père, mais aux vues de la vénération du lieu, il a été décidé qu’il soit enterré dans un des lieux les plus beaux de Damas. C’est une heure pleine d’humanité, notera Maurice Barrès, où dans « un silence amicale, s’accordent un Arabe et un Français, deux âmes de formations si diverses ». Entre la présentation de riches manuscrits du Coran et des ses commentaires et l’intérêt de Barrès pour la pensée mystique d’Abdelkader les quelques lumières de réponses de « l’émir » Omar ne viendront pas, et l’écrivain se limitera « à lui poser de bonnes questions bien préciser ».

Barrès en compagnie de « l’émir » Omar visiteront le courant des Franciscaines de Marie et les principales mosquées de Damas et sous un rire du « prince », l’écrivain français est subjugué par la beauté des lieux. Il notera à ce sujet : « Si j’avais été seul, j’aurais cherché à goûter l’atmosphère religieuse de la grande mosquée ; et ses nobles proportions me touchent, quand je me les remémore à distance ; mais je trainais à ras du sol des babouches d’emprunt, auprès de l’émir qui trottait en chaussettes, et je n’ai pas su me dégager de ces mesquineries pour m’élever jusqu’à l’esprit même du temple ».

Quatre ans après cette rencontre de noblesse, Maurice Barrès apporte son témoignage d’une toute autre Syrie sous domination ottomane. Un Orient, écrit-il, où l’on soulève les draps d’or et d’argent, « on voit courir les punaises, et dans les broderies mêmes elles éclosent ». « L’émir » Omar vivait sous le sabre du boucher Djemal Pacha, le gouverneur turc de Syrie et du Liban. En 1916, « l’émir » Omar sera pendu sur la place publique à Damas et son frère Taher condamné aux travaux forcés, pour « attachement à la cause des Alliés » et ce, en pleine Première Guerre mondiale. C’est ainsi que s’envolèrent les minutes heureuses que Maurice Barrès passait avec le fils d’Abdelkader dans sa fraîche villa et parmi les jeunes musulmanes !

Tout juste un an après la parution du témoignage de Barrès, voici le quotidien parisien Le Temps et dans sa livraison du 2/9/1924, qu’il fait paraître un reportage des plus émouvants, témoignant de cet intérêt que portait l’opinion publique de la Métropole pour la famille d’Abdelkader, notamment après avoir soumis toute la grande Syrie sous mandat français. Et c’est en pleines insurrections armées qui éclatèrent dans de nombreuses régions, qu’une femme, journaliste et écrivaine est sur place pour témoigner de l’entrée des troupes du général Gouraud et de ses spahis algériens.

« L’émir » Saïd, un « play-boy » du Sham

La journaliste Myriam Harry, de son nom Maria-Rosette Shapira (1869-1959) est à Damas au milieu des villages désertés qui entouraient la citadelle omeyyade, soudain elle voit une seule maison ouverte « où flottait un drapeau français, et, penchées sur un haut balcon, deux menues formes mystérieuses, enveloppées de tcharchaf noir ». C’est la dernière et jeune veuve de « l’émir » Abdelkader et sa suivante (M. Harry).

Cette dernière accourt à la sereine retraite « où l’illustre chef algérien avait terminé dans la contemplation et la prière une existence commencée dans la glorieuse fureur des combats » (Harry). C’est bien une demeure d’eaux courantes et d’ombrages et là où l’écrivaine rencontra les autres « émirs » accourus de leur exil. L’« émir » Abdallah, fils du grand guerrier, occupé surtout de chevaux et de chasse ; « l’émir » Ali, frère de l’infortuné Omar, un lettré et un poète, vice-président de l’académie arabe de Damas ; « l’émir » Taher, conservateur du Musée national syrien ; « l’émir » Kazem, professeur de français à la Faculté de médecine et enfin, « l’émir » Saïd, le « play-boy » en quelque sorte et qui a eu une mésaventure avec les Anglais et qui finit par être leur prisonnier sur l’île de Malte. Saïd ressemble bien physiquement à son grand-père :

« D’un visage ouvert et avenant, d’une noblesse d’attitude mêlée à beaucoup de simplicité, d’une tolérance – malgré sa grande piété islamique – et d’une générosité quasi légendaire, l’émir Saïd joint à ces qualités héréditaires une éducation presque occidentale, un goût pour notre progrès », notera Myriam Harry.

Dans sa 60 chevaux de couleur pourpre, armoriée de mains de fatma en argent, il traverse la Syrie jusqu’n Palestine en compagnie de son chauffeur, un Circassien, d’un goumier algérien comme garde du corps et de son secrétaire, un prince-poète libanais. « L’émir » Saïd passe son temps libre à chasser la gazelle à Tadmour (Palmyre), l’autruche en Transjordanie et les quelques heures de méditations sur les Monts-Liban.

A Beyrouth, « l’émir » syro-français participe à une soirée officielle, court dans la région de Houran afin de participer à des fouilles archéologiques et sur ses propriétés terriennes on trouva bien une stèle de Ramsès II d’Égypte, après avoir rouler du côté de Sour (Liban), les orangers en fleur ou encore, sur les terres de son grand-père de la Galilée en Palestine que le sultan Ottoman lui a concédé afin d’établir les milliers d’Algériens qui avaient suivi en exil.

L’auteure de La conquête de Jérusalem n’omettra pas de relever toute l’ardeur bien spécifique des compagnons de « l’émir » Abdelkader en relevant :

« Ah ! Les Algériens d’Abd-el-Kader ! Qui ne connaît pas leur réputation de bravoure ? Qui n’a entendu parler de leur intervention salutaire lors des massacres de Damas, lors de cette Saint-Barthélemy musulmane où de minaret en minaret on appelait l’égorgement des chrétiens ? ».

Des jours sombres pour l’Histoire de l’Orient de l’intolérance où, après le massacre de plus de 600 chrétiens, Abdelkader ouvra sa demeure afin de sauver d’autres milliers, quittant sa famille pour s’enfermer, en vêtements de deuil et les pieds nus, durant deux mois dans la mosquée des Omeyyades. Le croyant « émir » Abdelkader se purifia l’âme par des mortifications et des prières d’avoir sauvé la vie aux infidèles, note encore Myriam Harry dans son enquête.

Mohamed-Karim Assouane, universitaire

« Des francais chez les Abdelkader »: Ils lui ont meme donne une loge maconnique sous le No.: 1176.

Un vrai am I de la France.

https://www.jlturbet.net/2016/06/la-loge-l-emir-abd-el-kader-de-la-grande-loge-de-france-la-franc-maconnerie-et-l-islam.html

Chez les Abdelkader, c’est service service camarade après.

Il serait intéressant de fouiner un peu sur le passé turque de la maisonnée.

Pour avoir déposé les armes, au mépris de toutes les lois et de tous les usages du pays depuis l’antiquité, et par son exemple en tant qu’[{(«émir »)}], il a donné l’exemple à tous ceux qui le suivaient dans la région où il soufait. Cette pratique qui consiste à signer un papier pour garder l’or est en effet bien pachateque.

Ça s’appelle le sens de la transaction.

En Syrie, en contrepartie de la grande vie, il fallait bien sauver quelque chrétiens. Donnant donnant. Et si c’est pour «faciliter» l’arrivée des alliés dans la région, tout le monde est gagnant. Et ça justifie un voyage à Paris pour renégocier les émoluments à la hausse.

J’essaie d’imaginer la physionomie avenante du playboy mais néanmoins ([{‘émir’}]) qui «ressemble bien physiquement à son grand-père » avec sa mandibule légèrement avancée et ses joues consistantes. Le physique de l’emploi. Avec de la barbe, ça passera même pour de la noblesse. Et ça fait de l’effet au milieu des jeunes musulmanes. Très romantique.

C’est à se demander si c’est du « lard ou du cochon ».

Comment doit définir un chef de guerre qui s’est révolté quand on lui a confisqué ses terres et son harem qui par dessus tout à eu des aides (hommes et argent) de l à part d une autre région ftondeuse et finalement cet émir se rend à l’ennemi et lui fait allégeance se fait décorer et héberger dans un château ?

Bref votre émir est le Petain de ka deuxième guerre mondiale