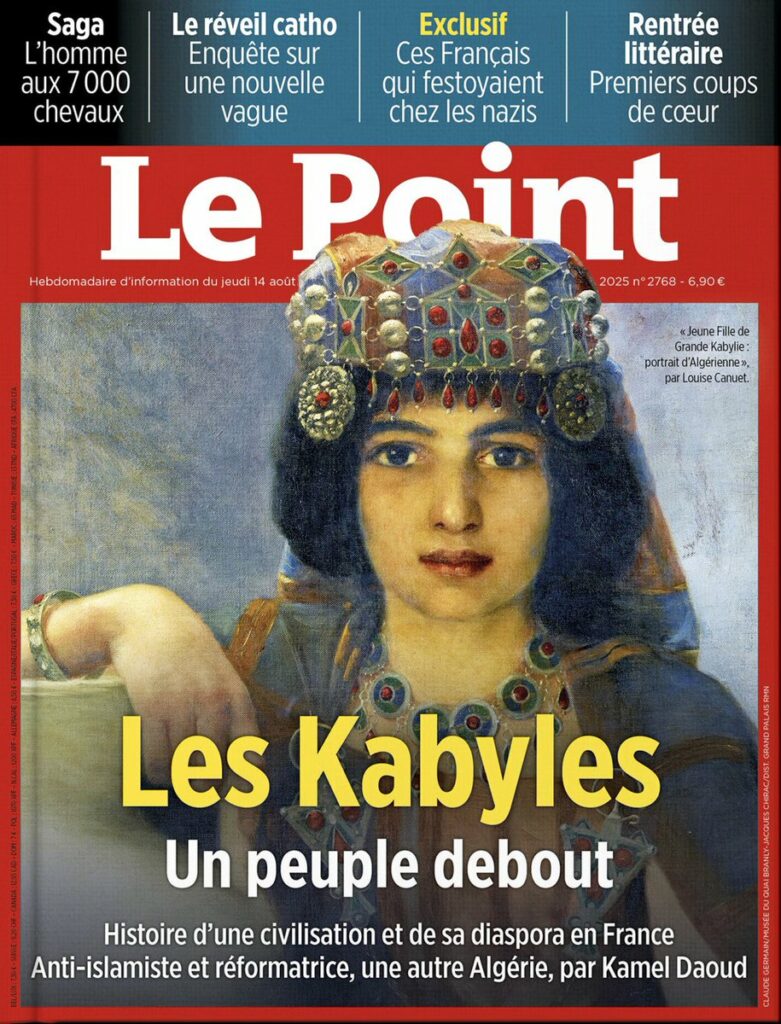

Accusé de trahison pour avoir évoqué la Kabylie dans Le Point, l’écrivain et chroniqueur Kamel Daoud a réveillé un vieux tabou algérien : celui d’une région à la fois pilier et trouble-fête de l’unité nationale.

Une région souvent cible de soupçons, alors qu’elle a payé le prix fort pour défendre, seule, des revendications identitaires et démocratiques valables pour tous les Algériens. Et si cette polémique, qui ravive de vieilles blessures politiques, en disait moins sur l’écrivain que sur l’incapacité du pays à reconnaître la diversité qui le compose ?

Le dossier du Point sur la Kabylie a réuni pêle-mêle les anti-MAK, les anti-autonomistes, les anti-Saïd Sadi, les anti-Kamel Daoud, des pro-pouvoir, des anti-extrême droite, même des anti…Kabylie… Car dans le lot se cachent un nombre insoupçonnable d’individus qui ne supportent pas le particularisme culturel, identitaire et politique de la Kabylie.

Et dans le lot, Kamel Daoud a essuyé le gros des attaques. Affligeant. Cette tempête médiatique en dit sans doute plus sur la nervosité de la scène publique algérienne que sur le contenu même de l’article. Il a suffi que l’écrivain s’attaque – ou paraisse s’attaquer – à la question kabyle pour que le réflexe pavlovien se mette en marche : indignation unanime, accusations de trahison et réaffirmation solennelle de l’«indivisibilité » de l’Algérie.

Pourtant, derrière ce brouhaha patriotard, une évidence transparaît : en récusant en bloc les propos attribués à Kamel Daoud, ses contradicteurs réaffirment eux-mêmes, souvent avec une passion inconsidérée, que la Kabylie est une composante indissociable de la nation. Une position martelée à chaque crise, et qui n’est pas sans rappeler les débats du Printemps noir de 2001 ou encore les événements du Printemps berbère de 1980. Manifestement pour ces grands pourfendeurs parler de la Kabylie est un tabou, voire un sacrilège.

Le précédent du printemps noir

En 2001, l’assassinat du jeune Guermah Massinissa, dans la brigade de gendarmerie de Beni Douala, mit le feu aux poudres. La Kabylie s’était levée comme un seul homme pour dénoncer l’usage meurtrier de la force par l’État, plus d’une centaine de jeunes manifestants ayant été tués et des centaines d’autres blessés. Leur crime ? Avoir dénoncé l’arbitraire, la hogra et l’injustice sous toutes ses formes.

Très vite, la colère locale s’était muée en un mouvement collectif, porteur de revendications nationales, formulées dans la célèbre plateforme d’El Kseur. Ce texte fondateur proposait rien de moins qu’une refondation politique : reconnaissance de l’identité plurielle de l’Algérie, fin de l’exclusion politique, modernisation des institutions et garantie des libertés fondamentales.

Une Kabylie seule face au pouvoir

Mais en 2001 et 2002, rares furent les voix, hors de la région – à l’exception de certaines élites politiques et intellectuelles progressistes – à défendre ce projet. Déjà affaiblie par la répression, la Kabylie dut porter seule ce combat, alors même qu’il se voulait unificateur et inclusif. Hormis quelques voix des Aurès, aucune solidarité transrégionale ne s’est exprimée.

Cette solitude payé avec le sang de 127 jeunes Kabyles et plus de 500 blessés faisait écho à celle vécue lors du Printemps berbère de 1980, quand la région avait déjà dû défendre seule la cause identitaire et les revendications démocratiques qui l’accompagnaient. Véritables forces de propositions politiques, les animateurs du Mouvement culturel berbère avaient alors jeté les bases d’un discours démocratique, moderne et pluraliste. Le MCB avait frayé, seul, une brèche dans le système autoritaire du parti unique.

La question que personne ne pose

Derrière cette polémique, il y a bien souvent les ennemis de Kamel Daoud, mais aussi de la Kabylie. La belle affaire ! Le dossier du Point leur offrait une occasion de se payer les deux pour le prix d’un.

Au-delà, la polémique autour de Kamel Daoud réveille un paradoxe : on glorifie l’unité nationale, mais on oublie que l’une de ses régions les plus actives politiquement a souvent été laissée seule lorsqu’elle défendait des valeurs communes à tous les Algériens.

Et si, derrière la provocation supposée de Kamel Daoud, se cachait un rappel dérangeant ? Et si le malaise venait du fait que la Kabylie incarne, depuis des décennies, une revendication de droits et de libertés que l’Algérie officielle n’a jamais su – ou voulu – intégrer ?

Les réactions outrées disent beaucoup sur la fragilité d’un nationalisme souffreteux qui, pour se rassurer, préfère réaffirmer les frontières symboliques plutôt que de s’attaquer aux fractures réelles : celles de la représentation politique, de l’égalité devant la loi et de la reconnaissance sincère de la diversité culturelle. Et certainement, celles d’un véritable Etat de droit qui manque terriblement aux Algériens. La vraie question est là, pas ailleurs.

Car si l’Algérie est bien « une et indivisible », encore faut-il que cette unité soit vécue comme un contrat équitable, et non comme une obligation, voire un simple slogan mobilisé au gré des polémiques.

Sofiane Ayache

J’ai lu le dossier du point et mon appréciation à chaud de la position de K. Daoud est si elle est mesurée, même si je ne la partage pas. La Kabylie est une nation et son peuple a le droit de choisir son destin par un processus apaisé, pacifique quitte à choisir la voie algérienne.

Il est dommage qu’aucun représentant du courant Kabyle, autonomiste ou souverainiste n’ait été invité à s’exprimer.

Le courant algérianiste lui a pu s’exprimer par la voix de M. Saadi. Il est dommage d’ailleurs qu’il relaie le complotisme du pouvoir accusant en des termes pas voilés, là.où les services excellent, le MAK d’avoir proféré des menaces.

Sur le fond, on peut retourner la réflexion de Mass Saadi, sur la question de la viabilité. Sur l’Algérie qui cesserait notamment de piller le Sud ou qui viendrait à épuiser sa rente pour ou d’une autre. Mas Saadi sait ou devrait savoir que l’économie Kabyle est rasée non pas par les Kabyle mais par l’Algérie.

La Kabylie a une histoire et une langue vieilles de l’antiquité, elle a un peuplement cohérent, elle une religion vieille de deux millénaires. La Kabylie est intégrée dans l’espace méditerranéen, du moins n’est en rien incompatible. Après, évidemment, M. Saadi peut considérer qu’une nation comme création par décret ou comme l’utopie d’un homme ou d’un groupe d’homme. Sauf que cela n’arrive dans des territoires «vierges».

Les kabyles , un peuple debout et résistant ,fidèle à ses traditions de lutte contre la répression et toutes formes de colonisation notamment l’idéologie baathiste hégémonique et raciste imposée depuis 62 par un régime illégitime soutenu par les nationalistes arabes égyptiens.

Les kabyles restent debout car refuse que leurs pays continue d’être entre entre les mains des spoliateurs et des imposteurs qui n’ont aucun lien avec ce peuple meurtri par tant de souffrance le long de son histoire.

La défense de cette terre est un devoir pour chaque kabyle car notre existence se confond avec cette terre et nous sommes pas de ceux qui disent qu’OKBA est un sauveur et un héros mais nous sommes ceux qui disent qu ‘ Okba est un envahisseur et un oppresseur contre nos ancêtres semblables aux autres colonisateurs.

Il faut sortir du paradoxe « une et indivisible ». Vous concluez votre article par ce slogan dogmatique après avoir montré que l’Algérie est bel et bien divisée. Devant le racisme anti-kabyle qui remonte au moins à la crise de 1949, l' »indivisibilité » d’une Algérie dont les frontières ont été créées par les généraux français, est une énorme absurdité . Il est temps de tirer les leçons du terrain et de reconnaître la division de cette Algérie, libérée par les Kabyles principalement, et vouée à être une dictature militaire arabo-islamiste. Et de faire les enfants de Kabylie puissent avoir un avenir différent de celui que vivent les Kabyles depuis trop longtemps fait de racisme, d’oppression, de prison et de tortures. Il est temps de considérer honnêtement et avec clairvoyance la revendication du Peuple kabyle à vivre sa pleine souveraineté. Vive la Kabylie indépendante.

KD dit qu’il est inutile de lutter pour l’indépendance d’un territoire de quelques kilomètres carrés ! Il faudrait lutter plutôt pour toute la dézédie !

Or les dézédiens se complaisent dans leur vie actuelle !

Ils adorent le tandem Saïd Tebboune et chengriha abdelmadjique ! Ils se sentent même très heureux. Pour preuve, le pays est classé 3eme en Afrique en terme de bonheur. Si ce n’est pas de la magie, il faudrait l’inventer !

Sauf que quelques kilomètres carrés ressemble à si méprendre au fameux « ba3dh lwilayat » utilisé par certains pour ne pas prononcer la Kabylie. « Blad qbayel » disent les arabophones, et c’est largement suffisant pour reconnaître la singularité de cette région qui aspire à se prendre en charge et d’en finir une fois pour toutes avec ces « politiques » stériles et des pratiques hors temps d’un régime anachronique.

Si à Djelfa ou ailleurs les gens s’y sentent heureux, tant mieux pour eux !

Les Kabyles ont le droit de vivre libres et de consacrer leur temps à faire autre chose que de revendiquer, pendant toute une vie, leur identité face à des autistes. C’est ce que nous vivons tous. On fait des grèves au collège, au lycée, à l’université, au travail… Jusqu’à quand ?

Ce n’est pas on barricadant la Kabylie de militaires…et même des parachutistes à Akfadou que l’on va renier nos convictions.

Il est vrai que certains algériens se disant arabes voient en la Kabylie une région « non-algérienne », puisque pour eux, l’algérianité c’est d’être les « vassales » des pays dont ils se disent originaires. Je l’ai remarqué dans mon propre entourage; d’ailleurs á cause de paroles qui vont dans ce sens, j’ai dû couper toute communication avec d’anciens amis. Je trouve que la nouvelle loi sur la discrimination est utile pour combattre ce phénomène, mais nous devons y recourir. Relever des preuves et frapper. Ainsi, un individu avait dit un jour á la télévision algérienne privée, parlant de la tradition de la culture des olives en kabylie, « nahnou awla », voulant signifier « nous méritons l’olivier plus que les kabyles, puisqu’il est cité dans le coran, ndlr. ». Malheureusement la loi n’existat pas á cette époque et ces paroles m’ont brûlé le cœur. Nous devons donc être vigilants et attaquer en justice toute déviation de la parole de ces gens, afin qu’ils deviennent conscients de ce qu’ils font. Les kabyles n’aspirent qu’á une seule chose: vivre en paix. Cette instrumentalisation, des 2 côtés, on en a ras-le-bol. Récemment, un saoudien auquel quelqu’un a dû raconter quelque chose, avait planté son drapeau sur le sommet de Tikjda. C’est surtout l’arrière pensée qui me dérange et si j’avais été présente, je n’aurais pas hésité une seconde á l’enlever.

Un vassal des vassaux1.. regle d´orthographe du cours élementaire 2eme année. Merci de corriger!

Tu veux corriger la Vérité Absolue!? Allons donc!

Ce que l’auteur , paradoxalement, confirme, c’est son idée de nation issue de l’école de boumediene. Ainsi, il passera pour révolutionnaire après 50 ans, juste parce qu’il mentionnera la Kabylie. En cela il est juste une voie discordante dans le vacarme arabo-arabe. La Kabylie n’a que faire d’une solidarité utilisée comme levier dans un contexte de tension que la France des politicards voudrait utiliser comme gourdin dans sa guerre contre l’Algérie. Kamel devrait prendre position contre cet acte criminel qui appellent aux lynchages ou presque des algériens en France. La différence entre un leader d’opinion et quelqu’un qui s’accroche aux opinions pour y coller son nom, c’est la prise de position ponctuelle. Faufiler les auteurs français ne fait pas devenir écrivain, de même cette Algérie arabe à laquelle on y rajoute le Kabyle comme touche exotique pour vendre l’indigeste passivité vendue pour acte révolutionnaire. Kamal Daoud doit dire si ces attaques contre les migrants algériens est digne d’un pays démocratique ou non, c’est là que l’histoire en jugera sa teneur. La Kabylie ne vit pas des pages de journaux, qui n’ont jamais levé le moindre doigt quand les contrats juteux irriguaient les relations entre les deux rives.

Mwa, je n’ai pas encore lu le dossier mais Camime, s’il y a une préoccupation qui est la mienne c’est de soumettre au choix démocratique du peuple kabyle toute option politique envisagée. N’est ce pas là un des principes fondateurs de la liberté.

Pou ceux qui n’ont pas accès à l’article sur Le Point, on n’a aucune idée de ce qu’il dit de la Kabylie, ni ce que Daoud a à voir avec. Est-il l’auteur de l’article? Que dit l’article?