Yalla Seddiki est un écrivain, poète, essayiste et traducteur franco-algérien, né en septembre 1969 en Kabylie. Écrivant en kabyle et en français, il explore avec finesse les notions d’identité, de mémoire, de langue et d’engagement, souvent à travers le prisme des luttes culturelles et politiques.

Docteur en lettres modernes de l’université Paris IV-Sorbonne, il a consacré ses recherches à l’œuvre de Guy Debord, penseur radical de l’Internationale situationniste, dont il interroge le rapport au mythe, à la subversion et à la création artistique. Sa réflexion critique croise les champs littéraires, politique et philosophique.

Il a également travaillé aux côtés du chanteur et poète kabyle Lounès Matoub, figure emblématique de la résistance culturelle amazighe. Il a rédigé les livrets de plusieurs de ses albums, tels que Communion avec la patrie, La Complainte de ma mère et Lettre ouverte aux…, participant ainsi à la mise en mots d’une mémoire collective blessée mais vivante.

Yalla Seddiki a publié, Guy Debord, automytographe – un parcours critique (Éditions Non Lieu, 2018), dans cet ouvrage, Seddiki propose une lecture originale de Debord à travers le concept d’automytographie », un autoportrait stratégique où l’auteur construit sa propre légende. Il y analyse la posture politique et artistique de Debord, sa défiance envers les institutions et son esthétique du retrait. Ce livre s’adresse autant aux spécialistes de la pensée situationniste qu’aux lecteurs curieux de comprendre l’interaction entre littérature et militantisme.

Rimbaud is Rimbaud is Rimbaud is Rimbaud, rien de nouveau chez Rimbaud (Éditions Non Lieu, 2018), dans ce court essai, au titre volontairement répétitif et ironique, Yalla Seddiki démonte les récentes hypothèses qui remettent en question l’attribution des Illuminations à Arthur Rimbaud. En défendant la cohérence stylistique et l’ancrage biographique de ces textes dans la trajectoire du poète, il livre une réflexion sur l’obsession contemporaine du scandale intellectuel et sur les dérives de la critique littéraire, Mon nom est combat : chants amazighs d’Algérie (Éditions La Découverte, 2003), véritable œuvre de passeur, ce recueil réunit 130 poèmes de Lounès Matoub traduits du kabyle vers le français, accompagnés de commentaires éclairants sur leur contexte et leur portée.

Yalla Seddiki y met en évidence la puissance politique de la parole poétique amazighe, sa dimension contestataire et sa charge émotionnelle, contribuant à faire entendre une voix souvent marginalisée dans le champ littéraire francophone. Kabylie, belle et rebelle (avec Yazid Bekka, Éditions Non Lieu, 2006), Cet ouvrage bilingue (kabyle/français), illustré de photographies, est un hommage vibrant à la terre kabyle, à sa culture, ses paysages et sa résistance. Alternant textes poétiques et prose descriptive, l’auteur rend compte d’une région à la fois enracinée dans ses traditions et en perpétuelle quête de liberté.

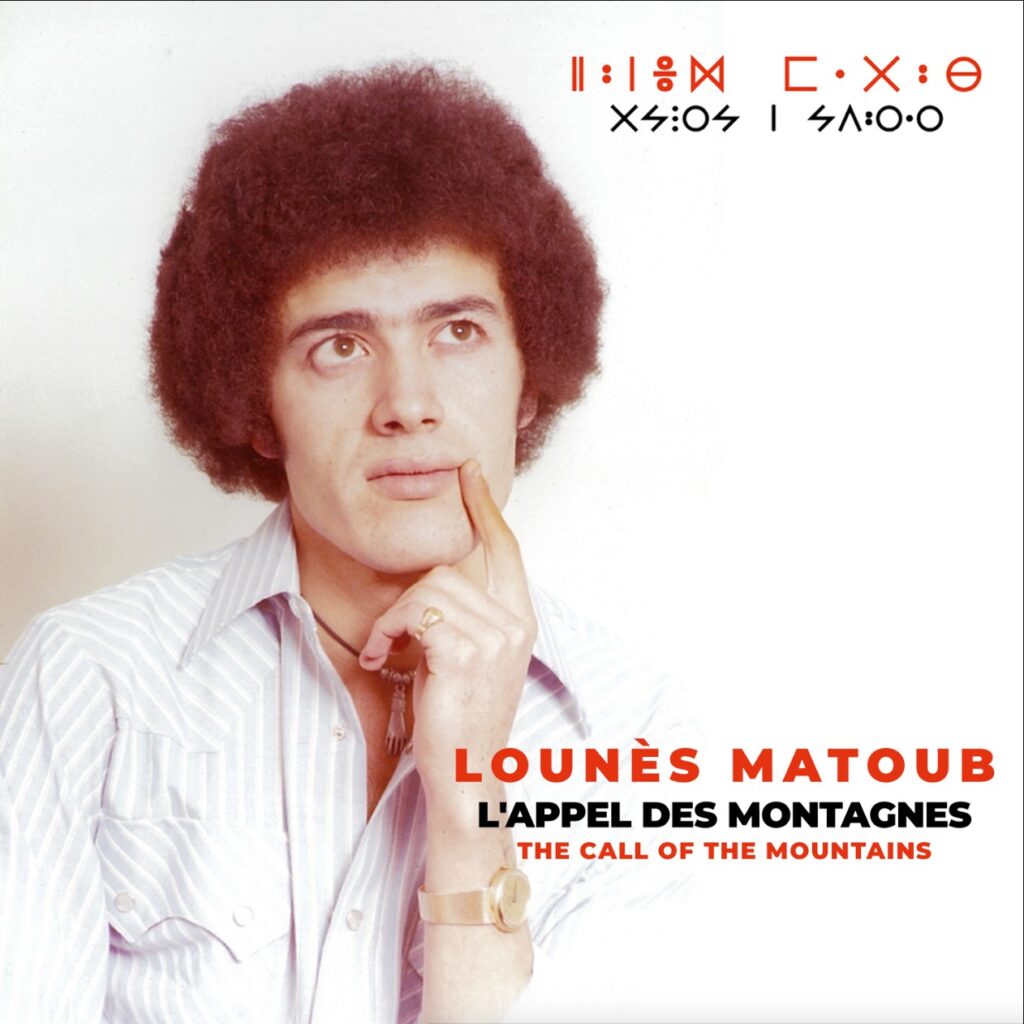

Dernier ouvrage en date, L’Appel des montagnes / Tiɣri n Idurar / The Call of the Mountains (avec Maya Zaatar, Éditions Non Lieu, 2025) est un livre-disque trilingue rassemblant des enregistrements inédits de Matoub Lounès, ainsi que des manuscrits et poèmes traduits en français et en anglais. Yalla Seddiki y intervient en tant que traducteur et éditeur scientifique, offrant une lecture critique de ces textes et explorant leurs échos avec d’autres traditions poétiques, notamment anglo-saxonnes. L’ouvrage s’inscrit dans la continuité de son engagement pour la transmission du patrimoine amazigh.

L’impact et l’apport de Yalla Seddiki dans le domaine littéraire et culturel sont indéniables. En tant qu’écrivain, poète, traducteur et essayiste, il a joué un rôle clé dans la préservation et la diffusion de la culture kabyle et amazighe à travers ses œuvres et ses traductions.

Son engagement envers la poésie de Lounès Matoub, notamment en traduisant et en commentant ses textes, a permis de rendre cette poésie accessible à un large public, tout en soulignant son importance politique et sociale.

Seddiki est également un médiateur essentiel entre la culture kabyle et le monde francophone, en tant que traducteur et auteur d’analyses critiques. Il a su mettre en lumière des figures de la littérature française et de la culture mondiale, tout en préservant et en valorisant l’héritage de la Kabylie et de l’Amazighité. À travers ses ouvrages, il fait également le lien entre les générations et offre une réflexion sur l’identité franco-algérienne, l’histoire et la mémoire collective.

Son travail dépasse les frontières littéraires et s’étend à une véritable contribution culturelle, en intervenant dans des émissions télévisées, en publiant des ouvrages bilingues, et en contribuant activement à des discussions sur la culture amazighe dans les médias. En somme, Yalla Seddiki a su allier son engagement littéraire et politique pour faire rayonner la culture kabyle, tout en nourrissant une réflexion profonde sur l’histoire, la mémoire et l’identité.

À travers l’ensemble de son œuvre, Seddiki poursuit un double projet : penser la modernité à travers les marges, et faire dialoguer les cultures dans une langue à la fois précise, poétique et engagée.

Dans cet entretien, Yalla Seddiki nous éclaire sur la manière dont la poésie et l’engagement politique s’entremêlent, tissant des liens inattendus entre des figures aussi diverses que Lounès Matoub et Arthur Rimbaud.

Le Matin d’Algérie : Vous êtes à la fois poète, essayiste et traducteur. Comment ces différentes facettes de votre travail dialoguent-elles entre elles dans votre écriture ?

Yalla Seddiki : D’abord, cher Brahim Saci, à vous qui êtes poète, merci, puisque vous avez la délicatesse d’appeler l’attention de vos lecteurs sur cette partie secrète de mon parcours, j’entends celle qui concerne ma pratique de la poésie. Pour vous répondre plus directement, vous le savez, sur le plan de l’histoire littéraire, nous avons de nombreuses occurrences de poètes qui furent aussi « essayistes », pour reprendre votre mot. Ce fut le cas des plus grands : Charles Baudelaire, bien sûr, en premier lieu. Ce fut aussi le cas de quelqu’un comme André Breton ou encore Yves Bonnefoy. Ceci pour vous dire que, de mon côté, j’envisage ces trois types d’activités ― la critique, la traduction et la création, ― comme étant simultanément cloisonnées et complémentaires. Elles sont cloisonnées dans la mesure où, en me livrant à l’étude rationnelle d’une œuvre, tout en travaillant à partir de ma sensibilité, je me déshabille en partie d’elle, du moins je feins de me départir de sa puissance.

Dans ma pratique de la traduction, il y a d’abord une approche intuitive, musicale, rythmique et auditive. Ensuite, se produit un effort de mise en relation entre cette intuition et la signification réelle de l’œuvre originale. À cette étape, je fais, une nouvelle fois, intervenir l’esprit critique. Ainsi résumé, cela peut paraître un peu abstrait, mais, au cours de l’exercice pratique de la traduction, ces niveaux se combinent, se superposent. Enfin, pour ma création poétique, le point de départ est souvent une rêverie, une sensation ou un sentiment intense qui combinent l’affectif, le verbal, le visuel et le musical.

Je laisse la conscience imaginative dériver autour des motifs engagés avant un recadrage relativement rationnel, qui intègre la logique, le lexique et le rythme, tout en visant à un certain trouble de nature onirique.

Un exemple de mon travail en ce domaine est donné dans la revue Apulée qui a retenu cinq miens poèmes pour sa dernière livraison. Pour conclure sur tous ces points, ce que je sais, c’est que chacune de ces expériences est utile pour progresser dans les deux autres. La réflexion critique m’oblige à mettre en cause ma création et ma création m’oblige à penser autrement la traduction ; de même, cette dernière me conduit à méditer sur ma création.

Le Matin d’Algérie : Votre œuvre met en lumière la culture kabyle et amazighe. Que représente pour vous l’acte de traduire des poèmes de Lounès Matoub, et quel est le défi principal de cette entreprise ?

Yalla Seddiki : Mes recherches portent principalement sur les mouvements d’avant-garde. C’était l’objet de ma thèse publiée en livre. Je travaille aussi sur Verlaine et sur Rimbaud. Un de mes livres, ainsi que mes travaux menés en collaboration avec mon ami Cyril Lhermelier, ont participé à animer une controverse importante sur l’auteur réel des Illuminations. Au reste, dans la mesure où, depuis ma plus jeune enfance, je suis imprégné de l’imaginaire, de la culture et de la poésie kabyles, je ne cesse de trouver des ponts entre des traits de civilisations et des protagonistes culturels que tout semblait séparer.

À cette aune, traduire un poète issu d’une culture combattue, sur le point de s’éteindre, malgré des millénaires d’existence et des siècles de résistance silencieuse, c’est passer de ce qui semblait spécifique d’une minorité à l’humanité commune.

Sur un plan plus personnel, outre la fidélité à une mémoire et à une amitié, portées comme une torche du devoir dans la nuit, traduire Lounès Matoub, c’est réaliser son rêve et le mien, partagé par ma co-autrice Maya Zaatar : lui donner un statut d’auteur comparable à celui d’autres écrivains et poètes, quelles que soient les cultures dont ils sont issus.

Lounès Matoub doit rejoindre la liste des grands poètes du XXe siècle pris dans l’engrenage sanglant de l’Histoire. Ce fut le cas de Mandelstam et de Tsvetaïeva en Russie ; de Gracia Lorca en Espagne ; de René Char en France, par exemple.

Encore que ce dernier ait réussi à contribuer au combat contre l’Allemagne nazie sans avoir jamais été arrêté ou torturé. On retrouve cette même figure de poète écrasé par la violence de l’histoire en Algérie avec des personnalités comme Youcef Sebti et Tahar Djaout.

Par la diversité de ses talents, Garcia Lorca ― poète, dramaturge, compositeur, acteur ― est sans doute celui dont Lounès Matoub se rapproche le plus. Ce dernier est un musicien de très bon niveau, interprète exceptionnel, mélodiste aussi exceptionnel et poète. Toutes ces facultés si plaisantes pour nous n’entrent pas en résonance avec la manifestation publique de la poésie occidentale qui, depuis la fin du Moyen Âge, s’est éloignée de la musique. Par supplément de particularité, notre poésie, principalement poésie chantée, s’est tenue loin des évolutions formelles qui ont accompagné les transformations sociales en Europe.

Par conséquent, le défi pour les traducteurs, en l’occurrence pour Maya Zaatar et moi, consiste à trouver une manière de rendre compte d’un imaginaire et d’une esthétique différents de la poésie occidentale et d’autres types de poésies qui ont suivi une évolution analogue. Pour ce faire, nous placé une grande confiance dans le phrasé de Lounès Matoub, dans ses spécificités kabyles. Nous avons tenté, en français comme en anglais, de rester le plus fidèle au texte original, tout en mobilisant des procédés susceptibles d’en restituer la musicalité. Dans cette perspective, nous avons préservé l’intégrité imaginative de Lounès Matoub en kabyle, son lexique, ses métaphores, principalement des métaphores verbales et des métaphores à cadre déterminatif. Sur le plan technique, l’idéal, je le crois, en plus du jeu sur les assonances et les allitérations, serait de mesurer la régularité des vers transposés en choisissant un patron métrique auquel il faut s’évertuer à se conformer.

Pour la poésie kabyle, j’ai tendance à penser que l’octosyllabe serait le mètre idéal, mais j’admets que, lorsque je m’astreins à un mètre, je peux aussi, dans le même texte, utiliser l’ennéasyllabe et le décasyllabe, donc à rompre cette régularité à laquelle Maya Zaatar et moi aspirons avant, pour diverses raisons, d’y renoncer pour préserver le texte original ou valoriser une trouvaille au détriment de la règle.

Sur le plan de la versification, il est beaucoup plus difficile de respecter les différentes pauses à l’intérieur du vers telles que le demande le vers français. Mais l’oreille contemporaine, en dehors de la rime, n’entend plus les rappels de symétrie propres au vers classique. Il en est de même pour le vers anglais qui a ses propres règles.

Le Matin d’Algérie : Vous avez consacré une thèse à Guy Debord et écrit sur Arthur Rimbaud. Qu’est-ce qui relie, selon vous, ces figures radicales à votre propre trajectoire d’écrivain ?

Yalla Seddiki : La réponse est aisée. Ne vous attendez pas ici à une réponse profonde : l’exigence et l’ambition. Lorsque nous considérons les grands personnages du passé, ce qui me semble important pour moi qui tente de créer, c’est l’effort pour maîtriser l’art de l’écriture. On y parvient en s’inspirant de nos devanciers et en essayant de faire remonter à la surface de la page notre particularité.

Le Matin d’Algérie : Dans L’Appel des montagnes, vous offrez une lecture critique de textes inédits de Matoub. Quelle a été votre approche pour conjuguer fidélité à l’auteur et ouverture vers un lectorat international ?

Yalla Seddiki : Lorsque l’on se propose d’étudier une œuvre littéraire, ― musicale aussi en l’espèce ― qu’il soit question, comme ici, de celle Lounès Matoub ou d’un autre auteur illustre, la fidélité s’impose comme une gardienne constamment éveillée afin de guider le commentateur. Justement, pour ce qui concerne le travail mené sur L’Appel des montagnes, Maya Zaatar et moi sommes partis du postulat suivant. Le plus important est, en premier lieu, de mettre en relief l’imaginaire villageois, et plus largement amaziɣ, auquel Lounès Matoub a puisé son inspiration. Nous avons notamment pensé à la cosmogonie kabyle, aux rites sacrificiels comme Asfel ou aux rites de renaissance comme Amagger n tefsut, ou encore à l’architecture traditionnelle comme reflet terrestre du cosmos.

Nous avons aussi pensé aux personnages de contes : Tteryel /L’Ogresse, Talafsa/L’hydre, Aâggun yebbubben tabburt/ Simplet porteur de portes et Tafunast n yigujillen/La Vache des orphelins. Nous leur avons associé des personnages de la mythologie kabylo-amaziɣ comme Anza, le spectre hurlant, Vu-Varrak, cette espèce de démon qui paralyse le corps et l’esprit et Anzar, le dieu de la pluie.

Sur le plan musical et poétique, nous attirons l’attention de nos lecteurs sur les différents styles que le poète a explorés, du chant féminin au style adekkeṛ puis chaâbbi. Ce relevé nous permet d’élargir notre parcours critique à l’exploration de la culture française à travers, par exemple, les adaptations en kabyle, par Lounès Matoub, d’œuvres poétiques : « Le Dormeur du val » d’Arthur Rimbaud, « Liberté » de Paul Eluard », mais aussi Le Cid de Pierre Corneille dans « Ttaṛ » et même un chapitre de l’Odyssée. Enfin, après avoir évoqué le poème « If » de Kipling, dont Lounès Matoub exposait une copie dans sa maison, nous élargissons notre approche à la culture anglo-américaine.

Nous avons pris pour point d’ancrage la longue citation de Lincoln que Lounès Matoub a placée dans son texte-préface à son disque L’Ironie du sort (1989). Cet apologue nous permet de faire des rapprochements entre le personnage d’Abraham Lincoln et Lounès Matoub, puis entre « O Captain ! My Captain ! » de Walt Whitman, composé en l’honneur de Lincoln et « Hymne à Boudiaf » de Lounès Matoub, composé en l’honneur de Boudiaf. Je dois à la vérité de dire que cette dernière comparaison est à verser au crédit d’une étudiante, Sassia Nait Sider, qui, il y a plusieurs années de cela, m’avait communiqué le mémoire qu’elle avait consacré à Whitman et à Matoub. Nous avons élargi cette très belle intuition à certains poètes écossais et irlandais dont la civilisation était menacée d’extinction et aux poèmes consacrés par le grand romancier Hermann Melville à la guerre civile qui avait déchiré son pays, dont un, très beau, dédié au même Lincoln.

Pour résumer notre propos et le contenu de notre projet critique, nous sommes passés de l’imaginaire traditionnel kabyle à la culture impériale des Anglo-Américains, du local au global.

Nous avons construit ainsi notre édifice dans le dessein de mettre en relief la complexité et la profondeur de l’œuvre que Lounès Matoub a érigée en s’appuyant sur une grande diversité de ressources ensuite amalgamées par sa personnalité artistique hors du commun.

Le Matin d’Algérie : En tant qu’auteur engagé, quel regard portez-vous sur la place de la littérature amazighe dans le paysage éditorial français et international ? Quelles évolutions espérez-vous ?

Yalla Seddiki : Si vous me le permettez, par respect pour les femmes et les hommes qui endurent dans leur chair et leur liberté le prix de leurs engagements, je récuse le qualificatif « engagé ». Pour ce qui se rapporte à la littérature amaziɣ ― vous songez sans doute à celle écrite en langue tamaziɣt ― mon évaluation est double. D’un côté, depuis la fin des années 90, une créativité exceptionnelle en matière de fiction est à relever. Rappelons-nous les rares noms d’auteurs qui, entre les années 60 et les années 90, se sont signalé à nous par leurs œuvres de fiction, courtes ou longues, en kabyle : Amar Mezdad, Rachid Aliche, Said Sadi, Ʃemar Wḥemza, quelques textes en prose de Hocine Gherram. À cette source entravée, ont succédé, heureusement, des dizaines de romans et de recueils de nouvelles publiées depuis les années 2000.

En outre, il y a, tout naturellment, une grande diversité de thèmes et styles, ce qui a représenté un enrichissement important par rapport aux œuvres pionnières dans cette langue, initialement inspirées par la dislocation de notre équilibre civilisationnel et par notre anéantissement programmé en tant que peuple.

À l’échelle de la civilisation tamaziɣt, l’avènement du roman en langue kabyle est une véritable révolution, bien que l’on puisse rêver à la découverte, un jour, d’une œuvre écrite dans l’Antiquité en tamaziɣt et déposée dans une jarre ou cachée dans une grotte. Ce qui, bien sûr, est regrettable, c’est l’absence presque totale de traduction de ces œuvres dans d’autres langues. En dehors de Lwali n Wedrar, traduit en Kabylie par le FDB, et d’une nouvelle d’Amar Mezdad publiée dans la prestigieuse revue NRF en 1996, il n’y pas de roman kabyle publié en français et en France. J’en exclus la réédition de Tuɣalin en traduction en Algérie. Cependant, signalons à vos lecteurs l’existence en français, et bientôt en anglais, de du roman écrit par Aksil Azergui en tacelḥit : Aɣrum n Yihaqqaren/ Le Pain des Corbeaux. L’auteur est, au demeurant, un grand admirateur de Lounès Matoub à qui il a consacré un documentaire.

De mon côté, je dois, à cet égard, avouer un échec. J’avais un projet de dossier pour une grande revue française dans lequel j’avais donné une part importante à des extraits de romans. J’avais travaillé sur les œuvres de Zenia, Mezdad et Aliche. Je n’ai pas pu faire aboutir ce projet. Mais je ne perds pas espoir de le relancer et de contribuer à faire connaître ces grands auteurs. Enfin, un autre phénomène est encore plus regrettable.

Avec une colère froide, je constate que les études consacrées au roman algérien contemporain écartent systématiquement la littérature en langue tamaziɣt. Je trouve scandaleux que des travaux financés ici en France par des fonds publics ne fassent pas obligation aux doctorants et aux essayistes de se faire traduire des échantillons de cette littérature en français.

Je ne parle évidemment pas des jeunes chercheurs, notamment de Tizi, Vgayet ou des autres universités intéressées par notre littérature. Je pense, à titre d’illustration, à une longue étude sur la littérature et la guerre des années 90 parue en France et soutenue par une institution prestigieuse. L’auteur de cette étude ne fait mention d’aucun auteur en langue kabyle. Spontanément, concernant cette guerre, je pense à Salem Zenia et à Tahar Ould-Amer. Soit dit en passant, le chercheur en question n’évoque même pas le nom de Lounès Matoub qui, pourtant, fut un protagoniste essentiel dans les luttes artistico-politiques, de 1988 à son assassinat, en passant par l’attentat d’octobre 1988 et son enlèvement, ― et même par-delà ces vingt-sept années qui ont suivi son assassinat.

Comme si son enlèvement et son assassinat n’étaient pas des éléments essentiels dans l’engrenage de l’histoire. Il en va de même dans les quelques études produites au sein des universités américaines. Ce sont des observations analogues à celles-ci qui nous ont décidés, Maya Zaatar et moi, à cesser de nous plaindre et à travailler, ― au moins sur Lounès Matoub.

Le Matin d’Algérie : L’Appel des montagnes est un ouvrage trilingue qui associe poésie, musique et analyse critique autour de l’œuvre de Matoub Lounès. Comment ce projet est-il né, et qu’espériez-vous transmettre en réunissant ces différentes dimensions ?

Yalla Seddiki : J’espère que, quelles que soient les réserves que l’on émette sur la qualité du travail fourni, la postérité saura au moins reconnaître l’originalité du projet telle qu’elle se manifeste dans le résumé que vous en faites.

Pour l’instant, mettons de côté la genèse du projet et relatons les incidents qui nous ont conduit à concevoir quelque chose d’unique pour honorer la mémoire de Lounès Matoub et, par extension, pour honorer notre culture. Dans sa mise en route pratique, le projet remonte à cinq ans. Mohamed Guellil et sa femme ont été les propriétaires de la marque Triomphe musique qui a enregistré quelques-uns des plus grands artistes kabyles. Leur catalogue se compose, entre autres, des disques parmi les plus importants d’Akli Yahyaten, Aït-Meslayen, Fahem, Takfarinas, Rabah Asma, Cherifa, Lounès Kheloui, le regretté Chérif Hamani, Zedek Mouloud, Moh Smaïl, Hamid Matoub et Aït-Menguellet. Pour ce qui concerne Lounès Matoub, entre le printemps 1979 et décembre 1981, il a enregistré six albums pour le compte de Triomphe Musique. Sans parler des doubles disques Regarde sur l’histoire d’un pays damné et Communion avec la Patrie parus au début des années 90.

Avec Zoulikha Guellil, nous étions en train d’élaborer ce que nous voulions faire autour de la publication d’enregistrements inédits de Lounès Matoub qu’elle avait préservés de la perte et de la destruction. Puis je décidai de suspendre l’exécution de ce projet essentiel car l’occasion me fut donnée de participer à la réédition en double 33 tours, avec livret, de Lettre ouverte aux… Maya Zaatar fut intégrée à ce travail pour mettre en pratique nos progrès en matière de traduction en anglais. Pendant trois mois, nous œuvrâmes quotidiennement à la confection du livret et des traductions en français et en anglais. Hélas, pour diverses raisons, ces versions anglaises n’ont pas été publiées dans le livret final adjoint au double disque. Elles ne sont consultables que sous format numérique par le biais d’un QR code qui accompagne le disque.

C’est alors que, après en avoir discuté avec Maya Zaatar et Zoulikha Guellil, l’idée d’un ouvrage en kabyle, en français et en anglais s’est imposée à nous. Cette fois, Maya Zaatar et moi, soutenus par Zoulikha Guellil, pouvions, à notre guise, rendre l’hommage le plus conforme à l’image que nous nous faisions d’un artiste de la trempe de Lounès Matoub : transcription, traduction vers le français, vers l’anglais ; une préface avec de nombreuses anecdotes inédites, une anthologie qui accompagnerait le parcours de Lounès aux éditions Triomphe Musique entre 1979 et 1982, une étude de type universitaire passant de l’imaginaire traditionnel à l’imaginaire universel, une documentation iconographique rare ou inédite ; enfin un disque composé de ces enregistrements inédits.

Notre dessein était de traiter Lounès non comme un chanteur, mais comme un poète-chanteur, un auteur, avec toutes les connotations favorables qui s’y attachent.

Le Matin d’Algérie : Le livre est accompagné d’un CD contenant des enregistrements inédits de Matoub Lounès. Pouvez-vous nous en dire plus sur la genèse de ces archives sonores et leur importance dans la compréhension de son œuvre poétique et musicale ?

Yalla Seddiki : Alors, pour être très précis, le disque tel qu’il est se présente aujourd’hui, comporte neuf titres. Ils proviennent des archives sonores de Triomphe Musique préservées de la destruction par Zoulikha Guellil. « Melmi » est absolument inédit. Il est accompagné de sept titres qui sont des versions inédites de d’œuvres déjà connues. Lounès allait les réenregistrer, soit immédiatement après, soit quelques années après ce que nous présentons au public aujourd’hui.

Elles sont extraites de la première version du disque « Sslavitt ay aveḥri » et de versions simultanées du disque Tirgin. Puis, il y a le titre « A tidett wi kem iεebban », qui a été enregistrée par la famille Guellil 1979 avant la publication de l’album Yekkes-as znad i ucekkal. Au cours d’une soirée organisée en son honneur, au domicile de ses producteurs, Lounès Matoub leur interpréta les titres qui allaient composer cet album. Parmi ceux que les Guellil ont enregistrés sur une bande semi-professionnelle, il y a ce titre qui comporte des variantes par rapport à la version définitive, notamment le nom explicitement cité d’Abane Ramdane.

Surtout, nous écoutons l’artiste exécuter son titre presque a capella puisqu’il est uniquement accompagné de son mandole. L’ouverture du chant se fait sur une tonalité beaucoup plus douce que celle que nous connaissons dans la version de studio. À présent, s’il faut remonter à la genèse du projet, je dois vous indiquer que, quelques années après l’assassinat de Lounès Matoub, le fils des Guellil, qui était un de mes amis très proches, me parla d’un enregistrement jamais entendu de Lounès Matoub, dont il disposait sur une cassette. Songez à l’impatience qui était la mienne à l’idée d’entendre cette œuvre. L’occasion m’en fut donnée au cours d’un dîner auquel j’avais été convié par les Guellil. J’en eus la chair de poule. La voix grave de Lounès ressemblait à celles des œuvres de la maturité. C’était bien Anza qui, depuis l’intranquillité de l’au-delà, chantait dans la solitude du poète devant la déchéance d’un peuple pris dans la terreur. Depuis cette nuit, je nourris l’ambition de faire connaître ce titre. Mais Monsieur et Madame Guellil ne voulaient surtout pas profiter de l’émotion soulevée par l’assassinat de Lounès ; je ne réussis pas, pendant des années, à les convaincre de rendre public cet enregistrement.

Il doit y avoir de cela cinq années maintenant, toujours en activité, Zoulikha Guellil consentit à me faire confiance sur cette œuvre et à regarder dans les archives de Triomphe Musique s’il n’existait pas d’autres enregistrements. Car elle se souvenait que, Lounès Matoub, en 1981 ou 1982, était venu tard dans la nuit frapper à la porte de leur domicile. Il lui avait paru important de déranger Mohamed Guellil à cette heure très tardive pour solliciter de son producteur et ami la possibilité de refaire un enregistrement, car il avait de nouvelles idées pour les orchestrations. Plus tard, nous découvrîmes qu’il s’agissait de l’album Sslavitt ay aveḥri. Après de nombreuses discussions, Madame Guellil s’engagea à collecter les bandes magnétiques qui portaient le nom de Lounès Matoub. Tous deux, nous consultâmes diverses archives sur papier pour tenter de retrouver des documents totalement inédits ou peu connus.

Grâce soit rendue à Zoulikha Guellil, qui, malgré les déménagements et la dispersion fatale de nombreuses archives, s’efforça, dans des conditions très difficiles, de préserver les trésors inestimables que constituent aussi bien l'inédit « Melmi » que ces versions alternatives de titres que nous connaissons, sans parler de divers documents visuels qui sont aussi inédits et précieux.

Si, au départ, nous pensions que la publication d’un mini-disque accompagné de quelques photos et d’une traduction était une surprise suffisante pour faire plaisir aux admirateurs de Lounès, nous avons progressivement imaginé quelque chose qui, même s’il exigeait des dépenses très importantes, était digne d’un artiste comme Lounès Matoub.

Comme je l’explique dans une des autres réponses que je vous ai données, lorsque nous eûmes terminé le travail pour la réédition du 33 tours Lettre ouverte, la mise à l’écart d’une version numérique de nos traductions en anglais accéléra la construction d’un projet que Maya Zaatar et moi ferions en toute liberté, en essayant à dessein de rendre un hommage unique à l’inventivité artistique et au parcours de Lounès Matoub. Voilà en quelques mots les conditions dans lesquelles nous avons collecté les archives inestimables des Guellil.

Le Matin d’Algérie : Certains critiques vous reprochent d’avoir inclus un CD de chansons que Matoub a choisi de ne pas publier de son vivant, soulignant peut-être une évolution musicale et poétique dans son œuvre. Quelle est votre réponse à ces reproches, et comment justifiez-vous la publication de ces enregistrements ?

Yalla Seddiki : Je vais vous répondre de façon développée et un peu longue, si vous me le permettez. Il est vrai que, avant de publier le livre-disque L’Appel des Montagnes, nous avons péché par naïveté. À travers ces enregistrements inédits ou versions alternatives de titres déjà connus, surtout à travers « Melmi », titre absolument inconnu et chef-d’œuvre avec une participation exceptionnelle du guitariste, lui aussi exceptionnel, Farid Kazime, nous étions convaincus que nous nous livrions une œuvre qui ferait l’unanimité. Nous étions à la place de ceux qui ont découvert un manuscrit inédit de Baudelaire ! Quelle ne fut pas notre surprise de voir que certains, ignorant des procédures de consécration et d’exploration des archives d’un grand personnage, nous ont accusés de diverses turpitudes : « A lḥecmat-ik a Repp°i ! », comme disaient nos anciennes. Ou plus encore, comme a dit Lounès, frappé d’infamie par des accusateurs qui ont attenté à sa réputation après son enlèvement : « Lεiv yellan zemreɣ-as/Wiyaḍ ur ten-sεiɣ d ayla-w/Ayen xedmeɣ vniɣ fell-as/Uggadeɣ ayen ur xdimeɣ-ara ».

À présent, tout d’abord, pour ce qui concerne la légitimité ou non d’imprimer des titres que Lounès Matoub avait mis de côté, ma réponse est la suivante. Ceux qui contestent ces publications, en premier lieu, les ont, néanmoins, écoutés des dizaines de fois. J’en veux pour preuve des observations de détails que j’ai lues sur les réseaux sociaux et qui indiquaient que ces mêmes observations ne pouvaient se faire à la suite d’une seule ou même de deux écoutes. Cependant, il est impératif d’élargir un peu le champ de ma réponse en rappelant à ceux qui soutiennent qu’il aurait fallu maintenir dans le secret, autrement dit jeter au néant, et vouer à la destruction sans postérité, ces chefs-d’œuvre que nous avons livré à l’étonnement du siècle.

Pour la gouverne de ces experts en transmission des savoirs, je précise que Lounès Matoub est reconnu par ses pairs comme un artiste d’exception, aussi bien sur le plan littéraire que vocal, instrumental, et en tant que compositeur. J’écarte ici le personnage historique considérable qu’il est devenu, en mettant cette œuvre exceptionnelle au service de son combat politique, à telle enseigne qu’il l’a payé de son sang, de sa liberté puis de sa vie. À tous ces titres, aujourd’hui, le moindre manuscrit autographe, le moindre document, le moindre enregistrement de Lounès Matoub, qu’il soit amateur ou professionnel, revêt une importance capitale pour la diffusion de notre culture.

À titre personnel, je trouve le plus grand intérêt à voir des vidéogrammes inédits de Slimane Azem, même ceux de cette période avant son décès, avec cette voix épuisée qui contraste avec sa virtuosité des années antérieures ; à écouter des titres inédits de Cheikh El-Hasnaoui, ou des versions inédites de certains de ses titres. C’est-à-dire que, si l’on se met au diapason des normes universelles de reconnaissance et de diffusion des œuvres produites par de grands artistes tel que Lounès Matoub, la divulgation de documents, de manuscrits inédits fait partie du dispositif qui permet de susciter un intérêt renouvelé pour un artiste.

Par exemple, au moment même où paraissaient nos œuvres inédites, on venait de découvrir une partition manuscrite du grand compositeur Darius Milhaud.

Pensez-vous que quelqu’un se soit dressé pour accabler les découvreurs de cette partition inédite ? Si demain l’on découvrait un texte inédit de Baudelaire, pensez-vous qu’il y aurait des gens qui s’opposeraient à la publication de ce texte en arguant du fait qu’il n’a pas été intégré aux Fleurs du Mal par le poète ?

Bien au contraire : les chercheurs du monde entier porteraient l’intérêt le plus passionné à une telle découverte. Ce fut d’ailleurs le cas, lorsque, au milieu des années 1990, on découvrit un manuscrit autographe inédit du poème « Mémoire » d’Arthur Rimbaud. Des centaines de pages ont été écrites sur cette découverte et l’enrichissement qu’elle constituait par rapport à ce que l’on savait de la version connue jusque-là. Il ne s’agissait pas d’un poème inédit, mais d’un poème connu avec quelques variantes.

Ce fut aussi le cas, en 2018, lorsque l’on découvrit une lettre inédite d’Arthur Rimbaud. Pourtant, une nouvelle fois, ce n’était pas un poème inédit. Mais, la passion que suscite ce poète est telle et la rareté des manuscrits de Rimbaud est telle que la divulgation de cette lettre a été traitée dans tous les journaux francophones et les revues spécialisées dans la littérature française du XIXe siècle.

Pour en revenir à notre Lounès, grâce au travail de préservation exceptionnelle réalisé par Madame Zoulikha Guellil, non seulement nous avons retrouvé des partitions, des manuscrits, des photographies professionnelles, mais encore, nous avons découvert un texte absolument inédit, interprété sur une durée de 13 minutes, une mélodie très belle accompagnée par un musicien exceptionnel. Si l’on se conforme aux critères internationaux qui sont partagés dans toutes les grandes capitales culturelles que sont notamment Paris, Berlin, New York et Londres, ne pensez-vous pas que notre découverte et son exposition publique méritent un peu plus que l’offuscation destructrice de ceux qui croient défendre la mémoire de Lounès Matoub en délégitimant la publication de chefs-d’œuvre inconnus ?

Je songe, par exemple, à cette version admirable de « Tadukli nevna », à l’introduction au violon, absolument inédite, de « Berzidan », à la jeunesse de la voix dans « Tiɣri n Yidurar » ? D’après ces gens, si demain je découvrais un manuscrit inédit de Si Mohand Ou-Mhand, je devrais le cacher ou le détruire, au prétexte que ce dernier n’a rien publié de son vivant. Dans ce cas, en dehors des quelques poèmes authentifiés par le poète lui-même auprès de Boulifa, il faudrait aujourd’hui interdire les recueils réalisés par Mouloud Feraoun, Mouloud Mammeri, ou encore Younès Adli, car aucun de ces recueils n’a été fait à partir de quelque manuscrit authentifié par le poète lui-même. J’ajoute une donnée pratique. Entre les années 70 et 90, notre musique se vendait principalement sous forme de cassette. L’artiste devait créer une durée musicale approximativement égale entre la face A et la Face B.

Il était fréquent qu’on enregistre des titres supplémentaires afin qu’il soit possible de choisir avant le mixage final. C’est le cas, par exemple, des « Frères musulmans » mixé et achevé que Lounès a retiré au dernier moment de la cassette Tirgin. Il a simplement préféré un autre titre à celui-ci. Et, il arrivait fréquemment qu’un titre écarté en 1980 se retrouve dans une œuvre postérieure. C’est le cas de « Tadukli nevna » enregistré en 1981 et écarté, puis réenregistré en 1985. Citons encore une partie de Regard sur l’histoire d’un pays damné enregistré en 1991 qui existait déjà dans un enregistrement amateur que nous avons et qui date de 1981. « Anaɣ limmer cviɣ tizya-w » enregistré en décembre 1995 était déjà composé et chanté en 1984.

En conclusion, que ce soit le produit de la méconnaissance qui frappe les conditions dans lesquelles la postérité d’un grand artiste se constitue, ou que ce soit par simple jalousie, les critiques de cette nature n’œuvrent pas à la préservation et à la perpétuation de la mémoire matoubienne et plus largement kabylo-amaziɣ. Tant s’en faudrait. De telles critiques travaillent au rétrécissement de cette mémoire, voire à son anéantissement.

Pour répondre à votre deuxième point au sujet de l’apport d’une telle livraison. La réponse est simple. En plus de nos propres analyses à ce sujet, nous mettons entre les mains du public et des chercheurs une documentation iconographique et sonore d’une qualité exceptionnelle à même de susciter des analyses à propos des variantes de textes : par exemple, analyse des variantes entre notre « Berziddan », ― qui est constitué d’un collage ― la version définitive de ce texte et une partie de « Yeḥzen Lwad Ʃissi », sans parler de l’orchestration très différente et de l’interprétation, également différente. Idem pour « A tidett wi kem-iεebban » avec l’apparition du nom de Ramdane Abane. Que dire de « Melmi », titre de 1981, poème énigmatique, mais si actuel : menace d’extinction, terreur, désordre cosmique, étouffement de la neige et son blanc néant, mort des braves et exil des sages ? Pour détourner le mot d’un extrémiste, moi qui suis toute sagesse, ce qui manque à tous ces messieurs, c’est un peu de philologie.

Si vous le voulez bien, cher Brahim, je voudrais verser encore un peu de cette coupe bien trop pleine. Certains, soutenus par une universitaire spécialiste de Matoub ont appelé, avant même publication, au boycott de notre travail. Certains autres ont supposé que nous étions des tricheurs et que nous avions fait appel à l’IA pour créer de toutes pièces des œuvres. On est même allés jusqu’à dire que « Melmi » est un poème, je cite, « médiocre » avant d’ajouter « sans queue ni tête », alors qu’il s’agit là de l’un des plus beaux textes de Lounès Matoub écrit dans les années 80. Tels autres ont prétendu qu’il était impossible que Lounès Matoub chante de cette façon, quand d’autres encore nous ont accusés d’avoir, à partir d’éléments amateurs, tout réalisé en studio pour les orchestrations, selon notre bon vouloir et sans respect pour Matoub.

D’autres experts, nous en avons parlé plus haut, ont prétendu que le titres que nous avions publiés étaient des espèces de déchets que l’artiste avait écartés, car il ne les jugeait pas dignes de son œuvre ; que, à ce titre, il était illégitime de les soumettre au jugement du public. Ce qui est heureux pour cette branche de la médecine, c’est que les oto-rhino-laryngologistes ont de beaux jours devant eux. Ceux qui n’étaient pas experts en mixage et en IA nous ont accusés de vouloir gagner de l’argent sur le dos d’un martyr. Afin de répondre en vrac à l’ensemble de ses accusations, Je commencerai par la dernière. Pour ce qui touche à l’aspect financier, les gens qui nous imputent une soif d’argent en seront pour leur frais, si je puis dire. Le budget nécessaire à la réalisation d’une œuvre comme celle que nous éditons est très élevé. Mise en page, défraiement de divers intervenants sur la maquette, impression papier à partir de clichés, numérisation de photographies, numérisation d’archives sonores, amélioration technique des enregistrements, droits divers à payer, impression du disque, impression du livre avec des dizaines d’illustrations en couleurs : les sommes dépensées sont si élevées que le premier objectif n’est pas tant de dégager un bénéfice que de rentrer dans les frais engagés. Je précise que le disque en tant que tel est offert, alors que, à juste raison, nous payons les droits de ces œuvres à la SACEM et que nous aurions pu le faire payer aux acheteurs du livre.

Je précise aussi que nous avons bénéficié de l’aide vitale apportée par quelques mécènes qui nous ont délestés de dépenses très lourdes. Qu’ils trouvent ici l’expression de ma reconnaissance. Par conséquent, les gens qui nous accusent de cupidité révèlent davantage leurs vices que les nôtre. Au reste, les Kabyles doivent comprendre que ce qui peut arriver de mieux à Lounès Matoub, et à d’autres artistes kabyles, c’est d’être rentables, de vendre beaucoup de livres, de disques ou de tableaux. C’est ce qui permet à des acteurs économiques d’autres pays de s’intéresser à nous. Une force économique bénéficie mécaniquement d’une reconnaissance universelle et devient une force éditoriale, ce qui n’est pas le cas du talent ou du génie. En revanche, la récompense que tous les contributeurs à ce travail ont touchée, c’est le plaisir et l’honneur qui leur sont donnés de participer à diffuser cette œuvre dans une forme qui fût digne du grand poète, grand musicien, grand mélodiste, et personnage illustre que fut, et reste for all seasons, Lounès Matoub.

En tous les cas, le gens qui s’expriment ainsi sont insuffisamment instruits sur les procédés d’édition et de fabrication d’un disque ou d’un livre comme le nôtre. L’ignorance en soit n’est pas un crime, mais elle le devient quand, avec arrogance, elle refuse d’être instruite et qu’elle accable injustement ceux qui œuvre au bien de notre culture. Je suis un observateur de ce qui se déroule sur les réseaux virtuels. L’humilité et la mesure dans laquelle l’éducation villageoise nous a façonnés s’est transformée en quête permanente d’un bouc-émissaire kabyle sur lequel essuyer ses frustrations, son ignorance et son impuissance à produire quelque chose qui serait utile pour faire rayonner notre civilisation.

En ce moment, je vois les centaines d’insultes qui s’abattent sur un de nos grands artistes après un échec public. Cette engeance ne pourra jamais, même après plusieurs vies, offrir ne serait-ce qu’une once de ce que ce bouc-émissaire a offert à plusieurs générations de Kabyles et même d’Imaziɣens. Je vous le dis tel que je le pense : si le génie d’Idir s’était manifesté à notre époque, il subirait la haine numérique de dizaines de milliers de gens.

Au lieu, comme nous l’avons fait depuis notre enfance, de le porter aux nues pour cette aptitude qu’il a eue à répandre dans toute l’Afrique du Nord notre musique et notre langue, puis dans plusieurs pays du monde, on l’accuserait d’être un traître et de servir des intérêts étrangers occultes. « Nesefṛaḥ deg aadawen-nneɣ », comme l’a si bien dit Da Slimane. Ce phénomène qui mêle hystérie, haine de soi, destruction de l’élite, notamment artistique, ignorance et sadisme est d’autant plus dangereux qu’il contamine des gens naïfs dans une ère où notre société est très vulnérable, et à vrai dire en train de pousser le soupir du moribond.

Le Matin d’Algérie : Comment s’est passée votre rencontre avec Maya Zaatar, avec qui vous avez coécrit L’Appel des montagnes ? Qu’est-ce qui vous a poussé à collaborer sur ce projet, et comment avez-vous allié vos visions respectives de la culture kabyle et de la poésie de Matoub ?

Yalla Seddiki : Alors là, après la genèse du projet, vous abordez le sublime génésique qui a donné un tour décisif et original au projet. Ma première rencontre avec Maya Zaatar eut lieu le 25 juin 2017, à l’occasion d’une commémoration autour de l’assassinat Lounès Matoub. J’ignorais alors, que cette rencontre serait capitale dans la transmission de l’héritage de Lounès Matoub. Mais cela allait devenir pour nous une Communion avec la partie qui a nom Lounès Matoub. Sur le plan anecdotique, Maya Zaatar une jeune femme née en France et qui, à son adolescence, eut un véritable coup de foudre pour l’art de Lounès Matoub. Elle découvrit sa poésie à travers l’anthologie que nous avons publiée aux éditions de la Découverte en 2003. Aussitôt, tous deux portés par une égale admiration pour Lounès Matoub, une forte amitié naquit entre nous. Dans la mesure où elle avait fait son parcours scolaire en collège et lycée internationaux, elle était parfaitement bilingue en français et en anglais.

En marge de son parcours à la prestigieuse Queen Mary University of London, pour des études d’ingénieure, elle suivit des cours en littérature anglaises et se lança dans une lecture passionnée de divers poètes. Immédiatement, nous conçûmes le dessein de mettre à notre profit culturel sa maîtrise de l’anglais et son intérêt pour la littérature. Nous nous mîmes à songer soit à une anthologie de textes de Lounès Matoub, soit une anthologie de poètes kabyles. À cette fin, nous avons transposé vers l’anglais plusieurs poètes aussi bien kabylophones que francophones, comme Jean Amrouche, Tahar Djaout ou un poète contemporain comme Mehdi Acherchour.

Ces diverses tentatives, menées sur plusieurs années, pareil à des fleuves multiples, ont coulé vers cette mer unique incarnée aujourd’hui par le livre-disque L’Appel des Montagnes. Nous sommes tous les deux portés par le souci de transmettre cette passion que nous avons pour notre culture. Contrairement à ce que croient certains Kabyles qui, au prétexte que cela ne serait pas possible et à cause de la déception qui suit la lecture d’une traduction, refusent l’idée même de traduire nos grands poètes, cette activité, je l’ai dit, est une condition cruciale pour tout processus de transmission. Si, malgré leur poids et leur influence, malgré la puissance de leur langue, les auteurs américains sont traduits partout dans le monde, on peut aisément comprendre que les promoteurs d’une langue comme la nôtre ne peuvent limiter leur ambition à l’espace de la région jeter l’anathème sur ceux qui œuvrent à briser le silence du monde. Transmettre un savoir, une tradition, une croyance, la beauté d’une œuvre, c’est la projeter sur un autre territoire que le sien et l’élever à un rang qui fera davantage scintiller sa lumière naturelle. C’est dans cette perception que Maya Zaatar et moi concevons notre mission.

Au contraire de ce que j’avais fait dans Mon nom est combat, l’anthologie publiée à la Découverte en 2003, pour The Call of the Mountains, nous avons heureusement considéré que ce qui était à même de séduire ailleurs, c’étaient justement nos particularités imaginatives, ces traits mythologiques, littéraires, rituels, propres à notre culture. Telle est la raison pour laquelle nous avons limité les adaptations au profit, souvent, de la traduction littérale. Mais, bien sûr, traduire ainsi littéralement ne suffit pas. Il faut mesure, allitérations et assonance, un peu de trahison féconde, et d’un peu de transposition.

Dans cette perspective, le rôle de Maya fut déterminant. Ce fut un long travail de récriture constante pendant trois années. Dans un aller-retour permanent entre le kabyle, le français et l’anglais ou l’anglais, le kabyle et le français, nous avons fait une moyenne de dix versions par poème.

Nous avons renforcé nos interventions par de nombreuses lectures de poèmes anglais qui ont, pour nous, constitué des idéaux esthétiques dont il fallait s’inspirer, lorsque cela était possible, pour améliorer notre travail. Voici, si vous le souhaitez un échantillon de nos recherches :

Mon cœur, son péché l’aveugla

Les malheurs l’ont déchiré

Mes ailes brisées à la terre gaste

Sur ta chance les vautours s’acharnent

Mais nul ne vient les en chasser

Ils l’équarrissent au midi irradié

Si ton front portait fortune de faveur

Tu serais semblable à ta génération

Ta ramure porterait son ombre

Sur mon cœur une dalle de tombe se pose

Faites-lui offrande, mon cœur est mort

By its sin, my heart’s been blinded

Hardships tore it apart

My wings shattered in the wasteland.

The relentless vultures on your good luck

No one comes to chase them away,

They tear it under the radiant noon.

If your brow bore the favour of fortune

Your fate alike to your generation’s

Your branches would fling their shadow.

On my heart I laid a tombstone,

Make an offering, my heart is dead

Pour ce qui concerne la partie théorique, analyse de l’œuvre, une nouvelle fois nous avons travaillé dans une complicité parfaite, bien que Maya ait, durant toute cette période à Londres, résidé ; moi à Paris et que tous nos échanges se soient déroulés par écrit. Mais cette méthode de travail permettait également une efficacité certaine grâce à la discipline que cela exigeait et à la concentration qui est née de cette méthode complexe. Ici encore, grâce soit rendue à Maya Zaatar qui a, pendant deux ans, lu, s’est formée par amour pour la poésie de Matoub, puis, pendant trois ans, a mobilisé son temps, sa sensibilité, ses compétences en français et en anglais et sa grande intelligence pour porter à bon port ce projet très exigeant. Yeffeɣ laatav ɣer tafat.

Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours ou à venir ?

Yalla Seddiki : Oui, bien sûr, cher Brahim Saci, j’ai des projets en cours : sur Verlaine, avec mon maître et ami Pierre Brunel ; sur Rimbaud et Germain Nouveau, avec mon ami Cyril Lhermelier ; et, bien sûr, des œuvres plus personnelles. Comme l’a si bien dit Jean de La Fontaine : « Petit poisson deviendra grand / Pourvu que Dieu lui prête vie. / Mais le lâcher en attendant, / Je tiens pour moi que c’est folie. »

Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?

Yalla Seddiki : Si vous m’y autorisez, après ces très longs développements ― parfois non dénués de pointes polémiques ―, je voudrais indiquer, que, de cette expérience liée à la création et à la publication de L’Appel des Montagnes, quels que soient les obstacles que l’on nous a opposés, les épreuves vécues, je souhaite garder une seule chose : tout d’abord, la confiance et l’aide des mécène qui nous ont permis de mener à son achèvement un projet complexe et noble.

Ensuite, rien ne pourra jamais effacer cette émotion exceptionnelle, unique, que Maya Zaatar, mon ami Mohand Kacioui, animateur de la rencontre et moi avons ressentie le 13 avril 2025, lors de la présentation de notre travail en avant-première. Grâce au dévouement de Mustapha Sadi et de ses amis de la CFB, nous avons pu présenter notre livre-disque dans des conditions sonores et architecturales exceptionnelles.

C’était à Paris, dans une salle grande, aux murs blancs et pourvue de hauts plafonds et d’un dispositif technique de très grande qualité qui a restitué et multiplié l’excellent travail accompli en studio avec le grand ingénieur du son Abdelghani Torqui. Nous avons pu, alors, observer sur les visages et dans les yeux des centaines d’admirateurs de Lounès, qui ont assisté aux deux séances de présentation de notre travail, l’une des plus belles choses qu’il soit donné à un auteur de voir ― bien qu’ici il s’agisse avant tout de l’œuvre de Lounès Matoub dont Maya et moi sommes les passeurs. Cette chose, c’est l’attente qui précède la révélation, puis le plaisir de la révélation qui ne déçoit pas l’attente.

Après que nous avons lancé les premières notes du titre « Melmi », comme pour un recueillement, nous avons vu les visages de toutes apparences se baisser ― homme et femme, jeunes et vieux ―, et, jusqu’aux larmes, se remplir d’émotion.

Sous la grâce des premières notes du guitariste Farid Kezime et du mandole de Lounès, il était loisible de saisir que nous faisions là une expérience de communion digne de la célébration d’un mythe. « Melmi » était bien ce chef-d’œuvre espéré et cette voix était celle, ― juste, sobre et profonde ― du héros et du génie. Il en alla de même lorsque nous diffusâmes l’acewwiq du titre « Tadukli nevna ». Nous avons vu se peindre l’émotion et le frisson sur les visages, les cerveaux, et les corps― faisant voie au violon, surtout au souffle ample ―, se mettre sous l’influence du chant de Lounès, « et calme, et grave, » porté par « l’inflexion des voix chères qui se sont tues », pour citer Verlaine. Rien n’égale le sublime génésique.

Enfin, j’exprime ma reconnaissance à tous ces gens que nous avons rencontrés au cours de diverses conférences. Ils nous ont tous apporté quelque chose d’émouvant, l’un une anecdote, un autre, un très vieux livre à signer. Mais, par leur amitié et leur soutien, leurs paroles rassurantes, tous, nous ont apporté la justification de notre travail.

Comme si, en définitive, nous n’avions écrit, nous n’avions souffert, nous n’avions vécu ces épreuves que pour recueillir l’expression de cette sympathie, de ce bonheur pour les gens de ressentir, vingt-sept ans après l’assassinat de Lounès, l’émotion de la vie, par le biais de « cette émotion appelée poésie », pour citer un mot du grand poète Pierre Reverdy.

Entretien réalisé par Brahim Saci

J’ai perdu mon temps a écrire pour ceux qui savaient pas lire ma langue d’écriture et je suis coupable complice de faire perdre leur temps, a ceux qui attendaient une conscience de ceux qui refusaient de comprendre.

Taqvaylit kane.