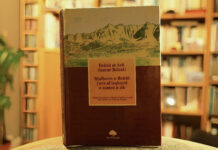

Déjà reconnue pour son ouvrage précédent, Stylo et pinceau, Yasmine Madaoui confirme avec ce nouveau recueil, publié par Aframeg éditions à Bejaïa, une œuvre où l’art et la prise de position sont indissociables. Le recueil de poésie « Elle, Entre colères et passions » de Yasmine Madaoui s’inscrit résolument dans la lignée des voix littéraires algériennes engagées, confirmant l’auteure, déjà reconnue pour son ouvrage précédent Stylo et pinceau, comme une figure majeure de la littérature contemporaine.

Le titre même annonce la dualité et la complexité de l’expérience féminine, historique et politique qu’elle choisit d’explorer. L’utilisation du pronom « ELLE » confère à la poétesse une dimension universelle et archétypale, lui permettant d’incarner une pluralité de destins féminins algériens. Ce n’est pas seulement la voix d’une femme que l’on entend, mais l’écho des luttes, des silences et des espoirs de toutes celles dont l’existence a été façonnée par les soubresauts de l’Algérie, de l’indépendance aux mouvements sociaux contemporains.

Le livre dépasse l’acte poétique : il devient un témoignage poignant et nécessaire d’une citoyenne dont l’intégrité irrigue chaque vers. En juxtaposant les « colères » et les « passions », Madaoui construit une dialectique puissante qui sert d’ossature narrative et émotionnelle à l’ensemble de l’œuvre. D’un côté, les colères dénoncent les trahisons historiques, les violences politiques et les injustices sociales, notamment la condition féminine. De l’autre, les passions exaltent l’ancrage culturel, le lien filial et la force vitale qui permettent de survivre et de créer malgré le désenchantement. Cette structure bipolaire ne cherche pas l’apaisement, mais la confrontation lucide entre douleur et espoir, faisant du recueil un miroir complexe et vibrant de l’âme algérienne.

Ce recueil est avant tout un cri poétique porté par la colère, une ferveur historique et politique exprimée sans détour face à la faillite des idéaux post-indépendance. Madaoui évoque avec des mots puissants le traumatisme des années 1990, ces « années de sang » où le rêve initial s’est mué en cauchemar, ravivant l’épisode personnel de l’assaut de son véhicule à Alger en 1992, symbole de l’onde de choc ayant mené tant de citoyens à l’exil. Ce récit intime devient un mémorial des victimes de l’intégrisme, transformant l’expérience personnelle en archive collective de la douleur.

Sa colère est aussi un plaidoyer ardent pour l’égalité juridique et la dignité féminine : elle dénonce avec virulence la condition de la femme, qu’elle décrit comme un « demi-être humain qu’on malmène », et s’attaque frontalement aux interprétations religieuses et au Code de la famille qui la marginalisent en matière de droit, notamment sur l’héritage ou la validité du témoignage. Fidèle à la tradition militante, elle rappelle son engagement courageux dans la marche pour l’identité amazighe d’avril 1980, soulignant la continuité des luttes pour les libertés et l’identité. Cette ferveur se heurte toutefois au désenchantement face au Hirak de 2019, qu’elle analyse avec lucidité comme potentiellement récupéré par des « pouvoirs occultes ». Par cette critique amère, elle illustre la persistance et la complexité des obstacles au changement réel, faisant de sa poésie une arme de dénonciation tranchante qui ne cherche pas l’adhésion, mais la confrontation à la vérité historique et sociale.

Face à ces désillusions, les passions deviennent l’ancrage vital et la source d’intégrité qui permettent à l’auteure de continuer à créer. Le recueil est traversé par les thèmes de l’amour, souvent déçu, mais surtout par l’attachement filial, notamment l’hommage au Père disparu, symbole du temps et des origines. La passion s’exprime aussi dans l’ancrage culturel : la Kabylie et sa « vallée » sont évoquées comme des lieux sacrés qui nourrissent son identité et sa culture amazighe, conférant au texte une dimension lyrique et essentielle. Cette ferveur s’incarne enfin dans le style même, Madaoui utilisant des images et des métaphores riches pour transformer le récit personnel en une leçon de vie sur la résilience.

L’autre versant du recueil est entièrement dédié aux passions, qui témoignent d’une connexion profonde et inébranlable à ses racines et à son humanité. Le cœur de cette ferveur réside dans l’attachement filial et la quête de sens. L’hommage vibrant au Père disparu représente non seulement l’être aimé, mais aussi un repère stable face au chaos politique, incarnant la tradition et les origines.

Cette passion se manifeste également dans l’ancrage culturel et géographique. La Kabylie et sa vallée sont décrites comme des havres de paix, des lieux sacrés qui structurent l’identité de l’auteure. Cet attachement viscéral à la terre, à la nature (le « Zéphyr ») et à la culture amazighe enrichit le recueil d’une beauté rédemptrice, contrastant avec la brutalité des dénonciations politiques.

Enfin, la passion se reflète dans l’écriture elle-même. Madaoui ne cherche pas l’apaisement, mais la transformation. Par des images et des métaphores puissantes, elle transcende les événements bruts. Son récit devient une leçon de vie sur la résilience et l’intégrité, transformant la douleur en acte de création, faisant de l’écriture une thérapie salvatrice qui honore la vie malgré les colères.

L’impact du recueil dépasse largement la sphère littéraire pour toucher au cœur des enjeux sociaux et historiques de l’Algérie. S’il est d’abord une thérapie pour l’auteure, comme l’ont relevé certains commentateurs, il constitue surtout une contribution essentielle à la littérature féminine maghrébine engagée, qui refuse le silence.

L’ouvrage donne une voix puissante à toutes les femmes oubliées, marginalisées, ou dont l’engagement — y compris celui des maquisardes pendant la guerre d’Indépendance — a été minimisé après l’indépendance. Il agit comme un mémorial des luttes et des désillusions algériennes, offrant un témoignage précieux et non censuré sur les cicatrices de la décennie noire et les trahisons politiques successives. Il est indispensable pour comprendre les angoisses et les aspirations d’une génération d’intellectuels et de militants.

L’apport formel de Madaoui réside dans sa manière de renouveler l’écriture de la colère. En utilisant la poésie non comme contemplation lyrique, mais comme arme de dénonciation, elle s’impose comme une voix qui ne cherche pas le consensus, mais la confrontation lucide à la vérité historique et sociale. Elle refuse la normalisation de l’injustice et fait de son œuvre un cri de guerre, garantissant que ses aspirations — tout comme les luttes pour l’identité et les libertés — ne seront jamais ignorées sur « l’autel des libertés ». Elle transforme ainsi la douleur intime en force collective.

« ELLE, Entre colères et passions » est une œuvre dense, vitale et intensément personnelle, où Yasmine Madaoui réussit le pari de mêler l’intime et le politique. Ce croisement structurel est la clé de sa puissance littéraire et de son impact sociétal.

Le livre s’affirme comme un appel vibrant à la mémoire active et à l’intégrité. En revisitant ses propres traumatismes — l’assaut à Alger en 1992, le désenchantement face au Hirak — et ses ancrages vitaux — l’hommage au Père, l’amour pour la Kabylie — Madaoui forge une poésie qui est à la fois archive et bouclier. Elle exige la reconnaissance pleine et entière de la femme dans la société, se posant en héritière des luttes et en critique implacable des interprétations religieuses et légales qui la marginalisent.

Par sa verve et son courage, Madaoui s’impose comme une gardienne de la mémoire qui refuse le silence et la résignation. Elle mobilise la puissance des mots pour s’assurer que ni ses aspirations, ni celles de son peuple — notamment les revendications d’identité et de liberté — ne seront jamais ignorées sur « l’autel des libertés ». Ce recueil n’est pas un point final, mais un point de départ pour la réflexion, une œuvre essentielle qui garantit la pérennité de la flamme militante et poétique en Algérie.

Brahim SACI