À mesure que les prochaines échéances électorales approchent, la scène politique algérienne se transforme en un vaste espace de mobilisation et de recomposition stratégique.

Si les formations de l’alliance présidentielle et les partis islamistes affichent une continuité dans leur participation, les forces du camp démocratique, longtemps en retrait, renouent progressivement avec le processus électoral. Une dynamique contrastée mais révélatrice d’un moment politique clé, à la croisée de la consolidation institutionnelle et de la quête de légitimité populaire.

Les partis de l’alliance présidentielle et islamistes dans la continuité

Pour le Rassemblement National Démocratique (RND) et le Mouvement de la Société pour la Paix (MSP), la participation aux scrutins relève d’une évidence. Ces formations, présentes de manière continue dans les assemblées locales et nationales, s’inscrivent dans une logique de permanence institutionnelle.

Le secrétaire général du RND, Monder Boudene, a récemment multiplié les sorties publiques, mêlant symbolique économique et rhétorique patriotique. Lors d’un meeting à Batna, il a comparé la production locale de pommes à « un symbole de souveraineté économique », une métaphore qui lui a valu autant de critiques que d’applaudissements. Derrière le ton populiste de cette déclaration, le message politique demeure clair : valoriser la production nationale et réaffirmer la rupture avec toute forme de dépendance étrangère, en particulier vis-à-vis de la France.

Le MSP, pour sa part, s’illustre davantage par son positionnement critique vis-à-vis de la politique économique du gouvernement. Contestant avec vigueur le projet de Loi de Finances 2026, le parti islamiste, par la voix de son leader, Abdelaali Hassani Cherif, dénonce un texte « abusif » menaçant les équilibres sociaux. Des rencontres régionales d’encadrement ont été lancées dans plusieurs wilayas pour transformer cette critique en mobilisation populaire. Une démarche qui s’inscrit dans une stratégie duale : défendre les acquis sociaux tout en consolidant la base électorale du parti à l’approche du scrutin.

Les partis du camp démocratique : la fin du boycott

À l’opposé, les formations du camp démocratique — en premier lieu le Front des Forces Socialistes (FFS), le Parti des Travailleurs (PT) et le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD) — abordent les prochaines élections avec un esprit de reconquête politique. Après plusieurs années de boycott des scrutins post-Hirak, elles réaffirment leur volonté de renouer avec les urnes et de « rendre la parole au peuple ».

Le FFS, par la voix de son premier secrétaire Youcef Aouchiche, plaide pour une « participation large et responsable ». Dans un discours lucide, il a rappelé que « la démocratie ne se décrète pas, elle se construit », insistant sur la nécessité d’une mobilisation citoyenne organisée pour « faire face à la fraude » et œuvrer à une réforme profonde de l’État-nation. Pour le plus ancien parti d’opposition du pays, la participation constitue désormais un acte de résistance démocratique, voire une réaffirmation de son rôle historique.

De son côté, le PT de Louisa Hanoune a officiellement mis fin à sa période de retrait politique. La dirigeante trotskyste, lors d’une rencontre avec les cadres du parti à Alger, a justifié cette décision par la nécessité de défendre le pouvoir d’achat et les droits des travailleurs « à l’intérieur des institutions ». Le retour du PT aux urnes vise aussi à restaurer sa représentativité sociale et son influence parlementaire, après plusieurs années d’absence du débat institutionnel.

Quant au RCD, il avance avec prudence. Bien qu’aucune décision officielle n’ait été annoncée, les signaux internes — réunions locales, réactivation des structures de jeunesse, restructurations organiques — indiquent une préparation active à la participation.

Le parti, qui reste marqué par sa ligne critique vis-à-vis de la gestion électorale, devrait, une fois encore, insister sur la nécessité de garanties crédibles en matière d’intégrité et de transparence du scrutin. Un terrain sur lequel le pouvoir sera particulièrement attendu, lui que beaucoup accusent d’avoir longtemps façonné les résultats électoraux à son avantage. L’épisode de la réélection controversée d’Abdelmadjid Tebboune, lors de la présidentielle anticipée de septembre 2024, en est une illustration éloquente.

Vers une reconfiguration du champ politique

Ces repositionnements traduisent un constat partagé : la politique du « siège vide » a montré ses limites. L’absence de forces d’opposition dans les institutions a laissé le champ libre aux partis de l’alliance et aux indépendants, affaiblissant le pluralisme parlementaire. La plupart des analystes estiment désormais que le retour des partis démocratiques pourrait redynamiser la compétition politique, à condition que la participation citoyenne suive.

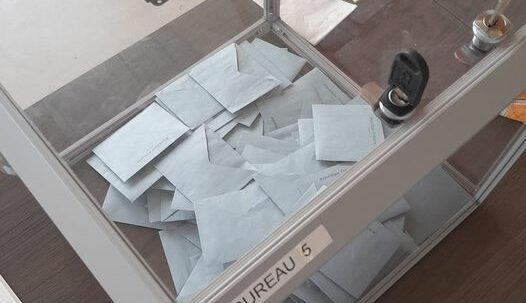

L’Autorité Nationale Indépendante des Élections (ANIE) a d’ailleurs rappelé l’importance de la révision des listes électorales et de l’inscription des jeunes électeurs, un enjeu crucial dans un contexte marqué par un désenchantement politique persistant.

En somme, les prochaines élections s’annoncent comme un test majeur pour la classe politique algérienne.

Entre les partis de l’alliance présidentielle et ceux de la mouvance islamiste restés dans l’opposition, qui tous ont participé aux joutes électorales post Hirak, et ceux de la reconquête démocratique, cherchant à renouer avec le vote citoyen, c’est la crédibilité même du jeu électoral qui se joue. La bataille s’engage, non seulement pour des sièges, mais pour la réhabilitation du lien entre urnes et confiance populaire.

Samia Naït Iqbal