Docteur en science politique et enseignant, aussi historien et politiste, Nedjib Sidi Moussa est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Algérie, une autre histoire de l’indépendance (PUF, 2019) et La Fabrique du Musulman (Libertalia, 2017).

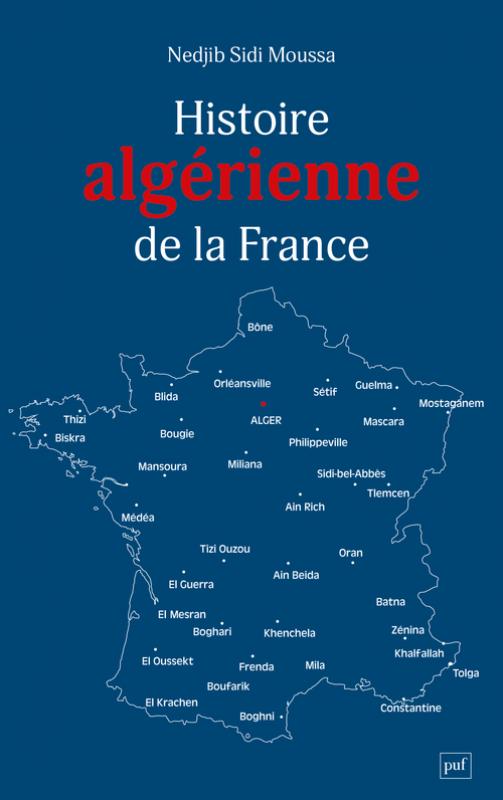

Nous menons avec lui une longue discussion en trois parties à l’occasion de la parution de son nouveau livre, Histoire algérienne de la France, aux Presses universitaires de France.

Choisir ou ne pas choisir, se replier dans un camp ou les refuser tous, là est la question que Nedjib Sidi Moussa propose d’étudier dans son Histoire algérienne de la France et qui s’ouvre par une épigraphe évocatrice – et fort captivante – de tout ce dont il va être question, tirée des Illusions perdues d’Honoré de Balzac où ce dernier écrivait : « Mon cher, vous arrivez au milieu d’une bataille acharnée, il faut vous décider promptement. La littérature est partagée d’abord en plusieurs zones ; mais nos grands hommes sont divisés en deux camps. Les Royalistes sont romantiques, les Libéraux sont classiques. […] Si vous êtes éclectique, vous n’aurez personne pour vous. De quel côté vous rangez-vous ? ».

Cette bataille acharnée que Nedjib Sidi Moussa tâche d’analyser est « la centralité refoulée de la question algérienne en France ». Le refoulement de cette question dans l’Hexagone s’exprime de manière très accentuée dans les polémiques virulentes et délirantes autour de l’islam, de l’immigration légale ou illégale, du terrorisme et de l’intégrisme dit « islamique ». Entre les échiquiers politiques de gauche et de droite, Nedjib Sidi Moussa avance une analyse et une critique fines, sans concession et aucunement manichéenne.

Il refuse de prendre position ni pour les uns ni pour les autres, me faisant ainsi penser à Albert Camus qui écrivait dans son « Dialogue pour le dialogue »([1]): « …je suis pour la pluralité des positions. Est-ce qu’on peut faire le parti de ceux qui ne sont pas sûrs d’avoir raison ? Ce serait le mien. Dans tous les cas, je n’insulte pas ceux qui ne sont pas avec moi. C’est ma seule originalité ».

Le Matin d’Algérie : Vous commencez votre livre, qui s’inscrit dans le sillage de votre essai de critique sociale publié en 2017 chez Libertalia – La Fabrique du Musulman, en mettant l’accent sur le fameux « mystère algérien » qui, en réalité, n’est qu’une formule orientalisante visant à édulcorer aussi bien l’indifférence de l’intelligentsia française pour l’Algérie indépendante que la faiblesse des travaux en sciences sociales – en France comme en Algérie – sur la géopolitique franco-algérienne et les échanges humains entre les deux Rives . A votre avis, de quoi ce dit « mystère algérien » est-il le nom ?

Nedjib Sidi Moussa : C’est sans doute l’expression d’une forme d’orientalisme ainsi que l’a caractérisé Edward Said. Cependant, c’est aussi la conséquence d’une séparation paradoxale entre les deux sociétés – paradoxale dans la mesure où les interactions entre les deux rives de la Méditerranée sont innombrables, intenses ou continues – et qui touche certains cercles de l’intelligentsia française éloignés à première vue de la question algérienne ou qui cherchent à la mettre à distance pour des raisons subjectives.

Néanmoins, il existe toute une série de facteurs objectifs qui permettent de saisir l’éloignement de la question algérienne par rapport aux cercles parisiens qui façonnent l’opinion publique : l’indépendance algérienne qui constitue une défaite de l’impérialisme français, la volonté des élites françaises de soutenir la construction européenne, les choix opérés par les autorités algériennes – notamment l’arabisation – ou encore la montée de l’intégrisme islamique… jusqu’à la « guerre civile » des années 1990 qui va contribuer, parallèlement aux enjeux soulevés par l’immigration algérienne en France, à « refranciser » cette question au grand dam des nationalistes mal à l’aise devant l’irruption des binationaux.

Le Matin d’Algérie : Dans La Fabrique du Musulman, vous écrivez ceci : « Malheureusement, l’histoire coloniale est malmenée de toutes parts et fait l’objet de représentations fantasmées d’autant que le rapport à l’Algérie demeure une question aussi centrale que refoulée dans la société française ». Votre Histoire algérienne de la France défend et propose d’analyser la centralité refoulée de la question algérienne en France tout en l’inscrivant dans lignée des travaux de Jean-Robert Henry, René Gallissot et Etienne Balibar qui, tous, ont en commun le rejet de l’option nationaliste comme réponse aux contentieux historiques et politiques opposant l’Algérie à la France. Si j’ai bien compris la thèse que vous défendez, le refoulement de la question algérienne est mis au service de l’occultation et de la dépolitisation de l’histoire, pour ne parler que des «guerres des mémoires» ?

Nedjib Sidi Moussa : Je m’inscris en rupture avec la grille de lecture, aujourd’hui omniprésente dans le champ politico-médiatique français, qui tend à réduire la question algérienne à une « guerre des mémoires » et à la limiter, pour l’essentiel, aux contentieux relatifs au moment colonial. Si 1962 ne marque pas la fin de l’histoire, 1830 n’en est pas non plus le commencement.

Or, je reproche à de nombreux entrepreneurs de mémoire d’entretenir une vision biaisée et sélective de l’histoire coloniale – ce qui illustre la difficile circulation des travaux scientifiques, tout comme la faiblesse des moyens alloués aux chercheurs qui ont investi ce champ d’études –, mais je suis également gêné par cette inclination qui consiste à ne pas interroger ce qui s’est passé depuis 1962, en Algérie, en France, ou dans cet espace franco-algérien au sein duquel circulent pourtant individus, capitaux, biens, idées, etc., parfois au mépris des frontières garanties par l’ordre international reposant sur la souveraineté des Etats. Les harraga sont certainement ceux qui illustrent le mieux ce phénomène.

Le Matin d’Algérie : Le coup d’Etat de Houari Boumediène a réactivé les clivages en France entre les partisans de la décolonisation et ceux de l’Algérie française. Certaines mouvances de droite se montrent indifférentes à ce coup d’Etat, tandis que d’autres agitent le spectre de « l’invasion arabe » ; à gauche, les inquiétudes quant au devenir politique de l’Algérie s’expriment. Certaines mouvances gardent le silence, tandis que d’autres, à l’instar de Pierre Vidal-Naquet, Daniel Guérin, Michel Leiris, Maurice Nadeau et Pierre Naville, rappellent les principes démocratiques de leur engagement anticolonialiste et appellent à la libération des militants algériens emprisonnés lors du susdit coup d’Etat. A votre avis, qu’est-ce qui explique ces différentes prises de positions dans le champ politique français ?

Nedjib Sidi Moussa : Plus que le coup d’Etat, 1965 participe, en France, de la réactivation du clivage ayant opposé, souvent avec une grande virulence, les partisans de l’« Algérie algérienne » à ceux de l’« Algérie française ». Ces minorités agissantes se sont battues pour leurs idéaux, parfois au risque de leur vie, en défendant des valeurs antagonistes qui travaillent jusqu’à ce jour la plupart des controverses qui déchirent la société française.

Cette année correspond à l’élection de Charles de Gaulle à la présidence de la République, face à François Mitterrand et à d’autres candidats de moindre envergure comme Jean-Louis Tixier-Vignancour qui avait pour directeur de campagne Jean-Marie Le Pen. L’extrême droite française cherche à s’appuyer sur le ressentiment causé par la perte du joyau de l’empire, en jouant sur la peur suscitée par la présence des travailleurs immigrés et en s’adressant aux rapatriés d’Algérie.

À l’autre bout du spectre, certains anticolonialistes dénoncent le coup d’Etat et expriment ouvertement leurs doutes concernant le « socialisme » algérien. Cet événement marque une rupture pour la « génération algérienne ».

Le Matin d’Algérie : Vous rappelez une chose essentielle, la dimension internationale de la guerre d’Indépendance algérienne. Comment vous expliquez la difficulté de sortir des discours apologétiques portant sur cette histoire et son enfermement dans des querelles picrocholines, en France comme en Algérie ?

Nedjib Sidi Moussa : En effet, ce rappel me paraissait essentiel à l’heure du nationalisme triomphant, y compris chez les intellectuels… Sortir de tels discours régressifs nécessite de pouvoir poser un regard froid sur cette histoire mais aussi de dégager des perspectives politiques enthousiasmantes dans une période marquée par la difficulté d’imaginer une alternative au marasme ambiant.

Le Matin d’Algérie : L’affaire Dalila Maschino cristallise les crispations des années 1970 entre la France et l’Algérie. Seriez-vous d’accord pour dire que son enlèvement est à la fois la manifestation la plus arbitraire du déni des corps des femmes et du refus de l’égalité et de la liberté qui leur permettront d’habiter l’espace public en tant que FEMMES, et non en tant qu’épouses et mères ? Voyez-vous dans son enlèvement le symbole d’une certaine obsession de pureté nationaliste, celle consistant à refuser de se mélanger et d’entretenir des relations matrimoniales avec « l’ex-colonisateur » ?

Nedjib Sidi Moussa : Dalila Maschino est devenue, en 1978, un symbole de l’oppression subie par les femmes en Algérie. C’est pourquoi des personnalités et des groupes – féministes, progressistes et/ou révolutionnaires – ont mené une campagne pour sa libération, donnant lieu à la publication de textes, souvent clairvoyants et audacieux, qui préfiguraient, à bien des égards, les débats soulevés par ce qu’on appellera la « parité » ou la diversité » dans l’espace public.

Toujours est-il que cette affaire a donné lieu à une remise en cause, en particulier dans la presse féministe en France, du nationalisme patriarcal algérien, donnant ainsi la parole à des femmes originaires d’Algérie ou y vivant, prolongeant ainsi la démarche initiée par Fadéla M’Rabet depuis son ouvrage La femme algérienne paru en 1964 chez François Maspero.

Propos recueillis par Faris Lounis

Journaliste indépendant.

Note

[1] Défense de l’Homme, n° 10, Juin 1949, pp. 2-3.