Hier, c’était l’anniversaire de la disparition de l’écrivain algérien Tahar Ouettar. Un ami m’a raconté qu’il s’était rendu, avec quelques proches, au cimetière d’El-Alia pour se recueillir sur sa tombe.

À l’entrée, le gardien lui indique aussitôt : « Carré des martyrs ». Mais mon ami et ses compagnons préfèrent vérifier au bureau de l’administration. L’accueil est cordial, les archives impeccablement tenues : dossiers classés par année, carte du cimetière, application recensant les défunts…

La responsable fouille dans les fichiers, consulte les archives, mais rien. Mon ami lui demande alors la liste des défunts du 13 août 2010. Nouvelle piste, nouvelle déception : toujours aucune trace.

Sur le point d’abandonner, ils font un dernier essai et retournent au carré des martyrs. Et là, enfin, ils trouvent la tombe de Tahar Ouettar.

En repartant, le gardien est toujours là, sourire narquois aux lèvres :

— Je vous l’avais bien dit, carré des martyrs… mais vous, vous suivez la technologie.

Mon ami lui répond, amusé :

— Excusez-moi… j’avais oublié que c’est vous le maître du cimetière.

Moralité : la fonction efface le grade, mais pas toujours l’instinct.

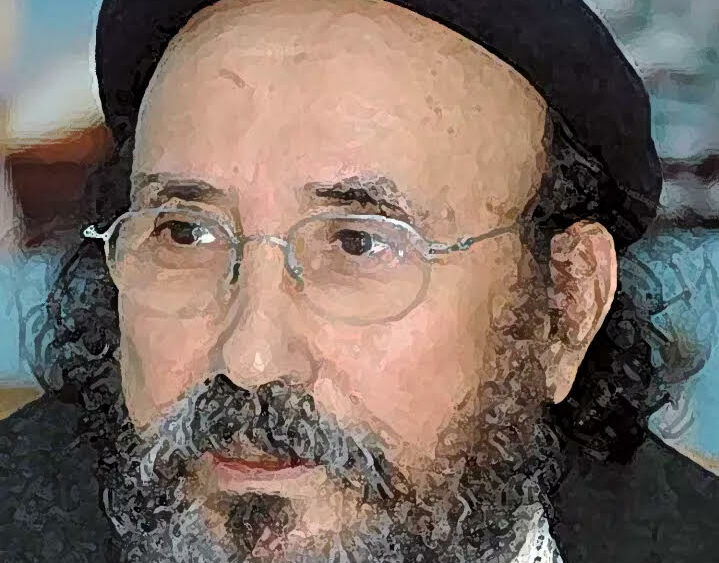

Tahar Ouettar, né à Sedrata, fut l’un des piliers de la littérature algérienne d’expression arabe. Romancier, nouvelliste et dramaturge, il a signé des œuvres marquantes comme Dukhan fi Qalbi (Fumée dans mon cœur), Al Zilzal (Le Tremblement de terre) ou Tajriba fi Al ouchq (Une expérience d’amour). Certaines de ses histoires, à l’image de Les martyrs reviennent cette semaine, ont été adaptées au théâtre ou au cinéma, et couronnées de prix prestigieux, du Festival de Carthage à la télévision algérienne.

Traduit dans plus d’une dizaine de langues — du français au vietnamien —, étudié dans les universités du monde entier, il a porté haut une littérature enracinée dans l’âme algérienne et ouverte aux influences universelles, revendiquant dans ses propos l’héritage à la fois de Pablo Neruda et des poètes arabes comme Al Mutannabi ou Al Chanfara.

Voyageur infatigable, défenseur de la langue arabe et de l’identité culturelle, il répétait : « Je suis un oriental. J’ai mes propres rites, et la foi des croyants doit être respectée. » Quinze ans après sa mort, ses mots et ses personnages continuent d’habiter notre mémoire, comme un souffle qui refuse de s’éteindre.

Djamal Guettala