Près de soixante ans après la guerre d’indépendance algérienne, la France continue d’entretenir un déni institutionnel et mémoriel profond concernant les crimes coloniaux, en particulier l’usage d’armes chimiques dans les Aurès. Christophe Lafaye, historien spécialiste de cette période, dénonce l’omerta qui entoure ces violences et souligne l’importance cruciale de porter la mémoire locale, celle des habitants et des témoins directs, au cœur de la recherche historique.

Christophe Lafaye met en garde contre les manipulations politiques et médiatiques qui entretiennent la division et l’ignorance, au détriment d’une vérité nécessaire à la réconciliation. Selon lui, seule une coopération sincère entre chercheurs algériens et français, un travail rigoureux d’archives orales et privées, ainsi qu’une reconnaissance claire des faits pourront permettre d’établir une mémoire apaisée mais juste.

Face à ces blessures historiques, Christophe Lafaye invite à une vigilance démocratique et à un engagement partagé, afin de reconstruire un récit commun fondé sur la vérité, sans repentance ni oubli.

Le Matin d’Algérie : M. Lafaye, pourriez-vous nous préciser comment vous avez été conduit à vous intéresser spécifiquement à l’usage des gaz toxiques par l’armée coloniale française durant la Guerre de libération nationale ?

Christophe Lafaye : Tout a commencé en 2011, lors de la réalisation de ma thèse de doctorat. Je travaillais sur l’engagement de l’armée française, en particulier du génie, en Afghanistan, qui réutilisait des retours d’expérience de la guerre d’Algérie pour son entraînement. En 2011, j’ai suivi la préparation opérationnelle de sapeurs spécialisés, qui mettaient en œuvre certaines techniques de combat souterrain développées en Algérie. C’est à ce moment-là que j’ai découvert l’existence des sections « armes spéciales », qui ont opéré de 1956 jusqu’à la fin de la guerre.

Quatre ans plus tard, j’ai rencontré par hasard, à Besançon, Yves Cargnino, un ancien combattant de l’une de ces sections, qui, en raison de son service, souffrait de graves lésions pulmonaires. Nous avons réalisé plusieurs entretiens et il m’a présenté d’autres anciens combattants, dont certains témoignent dans le documentaire de Claire Billet, Algérie, sections armes spéciales. J’ai alors pris conscience de l’ampleur de l’emploi de ces unités en Algérie, et surtout des spécificités du recours aux armes chimiques.

Le Matin d’Algérie : Quelles méthodologies historiques, archivistiques ou de terrain avez-vous mobilisées pour documenter ces faits, souvent dissimulés ou non reconnus officiellement ?

Christophe Lafaye : J’ai travaillé à partir des archives publiques accessibles au Service Historique de la Défense (SHD) à Vincennes et Châtellerault, aux Archives Nationales d’Outre-mer (ANOM), aux archives diplomatiques (Nantes et La Courneuve), ainsi qu’aux archives du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à Genève.

Les archives publiques du SHD concernant la guerre chimique en Algérie ont été largement ouvertes entre 2015 et 2019, puis refermées à la faveur de la crise liée à l’application du « secret défense » (IGI n°1300), qui imposait la déclassification des documents classifiés depuis 1940. Après une mobilisation des archivistes et des historiens, le Conseil d’État a annulé cette IGI n°1300 en juin 2021. Le ministère des Armées a ensuite complexifié l’accès à ses archives avec de nouvelles restrictions introduites dans la loi de prévention des actes terroristes (PATR) du 30 juillet 2021.

En 2022, lorsque j’ai tenté de consulter de nouveau ces archives, le SHD m’a opposé l’article L 213-2, II de la loi de juillet 2008, qui rend ces documents incommunicables sans possibilité de dérogation, sous prétexte qu’ils pourraient permettre de concevoir, utiliser ou localiser des armes de destruction massive. En réalité, cette fermeture vise moins à protéger des secrets techniques qu’à verrouiller une mémoire historique.

Heureusement, j’ai pu recueillir de nombreux témoignages oraux en France et en Algérie, ainsi que des fonds d’archives privées, constituant ainsi des archives alternatives indispensables. Pour documenter des crimes de guerre, il est essentiel de disposer de sources contradictoires pour effectuer des recoupements. Plus de soixante ans après les faits, il devient urgent de collecter ces mémoires.

Le Matin d’Algérie : Quels types d’archives ou de témoignages ont été les plus difficiles à obtenir ou à authentifier dans le cadre de vos recherches ?

Christophe Lafaye : Les archives publiques du SHD sont particulièrement difficiles à collecter. De nombreux cartons ont été refermés depuis 2019. Même lorsque la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) donne un avis favorable à leur ouverture, celui-ci reste consultatif, et le SHD peut choisir de ne pas s’y conformer. J’ai le sentiment qu’une véritable guerre d’usure s’est installée entre l’administration et les chercheurs sur ces documents sensibles liés à l’histoire du ministère des Armées.

Je ne suis pas le seul à me heurter à cette opacité. J’espère qu’avec le changement de direction à la tête du SHD à la fin de 2024, la situation évoluera. J’ai un profond respect pour les archivistes et j’espère que la raison prévaudra sur ce dossier sensible mais historiquement essentiel.

Concernant le traitement des archives, tous les éléments doivent être recoupés par d’autres sources : c’est la base même de la méthode historique. Mais plus on s’éloigne des faits, plus ces recoupements deviennent complexes. D’où l’importance du travail de terrain en Algérie.

Le Matin d’Algérie : Pouvez-vous nous détailler quels types de substances chimiques ont été employées par l’armée française en Algérie et quels étaient leurs effets immédiats et à long terme sur les populations et l’environnement ?

Christophe Lafaye : Une lettre retrouvée lors de nos recherches à Vincennes indique que le ministère des Armées a souhaité encadrer l’usage de ces armes chimiques :

« Sur les propositions du Commandement des Armes Spéciales faites pour répondre à des demandes du général commandant la 10ᵉ région militaire [le général Henri Lorillot], dans le cadre de la mission définie par la note n°7657 EMA/CAB du 19 avril 1956, certains procédés chimiques pourront être employés au cours des opérations en Algérie. »

Une arme chimique est une arme utilisant au moins un produit toxique pour l’être humain. Ces agents peuvent être incapacitants, neutralisants, psychotropes, ou létaux. La lettre précise que « ces procédés ne devront mettre en œuvre que des produits normalement utilisés dans les différents pays pour le maintien de l’ordre [souligné], c’est-à-dire limités à l’utilisation du bromacétate d’éthyle, de la chloracétophénone et de la diphénylaminochlorarsine ou de corps possédant des propriétés très voisines ».

Le ministre conclut prudemment : « Comme pour le maintien de l’ordre, ils ne devront être employés qu’à des concentrations telles qu’elles ne puissent entraîner aucune conséquence grave pour des individus soumis momentanément à leurs effets. »

En réalité, de multiples vecteurs de diffusion ont été développés (grenades, chandelles, roquettes, bombes, etc.) pour neutraliser les réduits souterrains. Cette pièce d’archive confirme les informations publiées en 2009 par le colonel Olivier Lion :

« Durant les opérations en 1958-1959, les "sections de grotte" utilisèrent des projectiles chargés de lacrymogènes (grenade modèle 1951, contenant 80 g de CN2D ou de CND – mélange de chloracétophénone et d’adamsite – ou grenade modèle 1959, chargée de CND ou de CB – appellation française du CS) pour neutraliser les occupants de refuges souterrains. Certains sites auraient été contaminés afin d’en interdire l’usage aux rebelles. »

Le gaz CN2D, mis au point par les laboratoires français, appartient aux incapacitants. Sa grande agressivité permettait de neutraliser les occupants des grottes tout en demeurant actif plusieurs mois grâce à l’ajout d’arsines, selon l’humidité et la ventilation du lieu. En milieu clos, son emploi pouvait devenir mortel. Bien que les gaz aient été conçus pour capturer des prisonniers et obtenir du renseignement, leur usage aboutissait souvent à la mort.

Le témoignage d’Yves Cargnino est édifiant : « Les corps étaient boursouflés, de la bave jaunâtre leur sortait de la bouche. Ils présentaient une érection… comme les pendus quoi… ils étaient asphyxiés. Nous ne remontions pas les corps. Pour quoi faire ? Et souvent c’était impossible. Nous fouillions les lieux puis nous faisions sauter l’entrée à l’explosif, quand cela était possible. »

L’exposition au CN2D n’épargnait pas les soldats. Yves Cargnino fut intoxiqué à deux reprises entre 1959 et 1961. À son retour, il souffre d’insuffisance pulmonaire. En 2008, il demande une revalorisation de sa pension d’invalidité. Le jugement du tribunal des pensions de Besançon du 8 décembre 2016 conclut :

« Les gaz CND, CN2D et CN DM sont létaux en milieu fermé. Les soldats, chargés de fouiller les galeries après explosion des grenades, ont nécessairement respiré ces gaz. »

Aujourd’hui, les anciens combattants français peuvent faire reconnaître leur préjudice. En revanche, en Algérie, il est encore impossible d’évaluer l’impact humain et environnemental de cette guerre souterraine. L’Organisation pour l’Interdiction des Armes Chimiques (OIAC) a intégré ces leçons : l’article 5 de la Convention de 1993, entrée en vigueur en 1997, interdit désormais l’usage des agents antiémeute comme moyen de guerre.

Le Matin d’Algérie: Selon vos estimations, quelle est l’ampleur géographique et humaine de ces opérations, notamment dans les régions des Aurès et de Kabylie ?

Christophe Lafaye : Il est essentiel de comprendre que ces opérations ne se sont pas limitées aux régions des Aurès ou de la Kabylie. Elles ont eu lieu dans toute l’Algérie : Oran, Alger, Tlemcen, Sétif, Constantine… Les sections « armes spéciales » sont intervenues sur l’ensemble du territoire. Le travail de documentation reste colossal : il faut ouvrir les archives françaises, mais aussi entamer un travail de mémoire et de collecte en Algérie pour construire une histoire alternative.

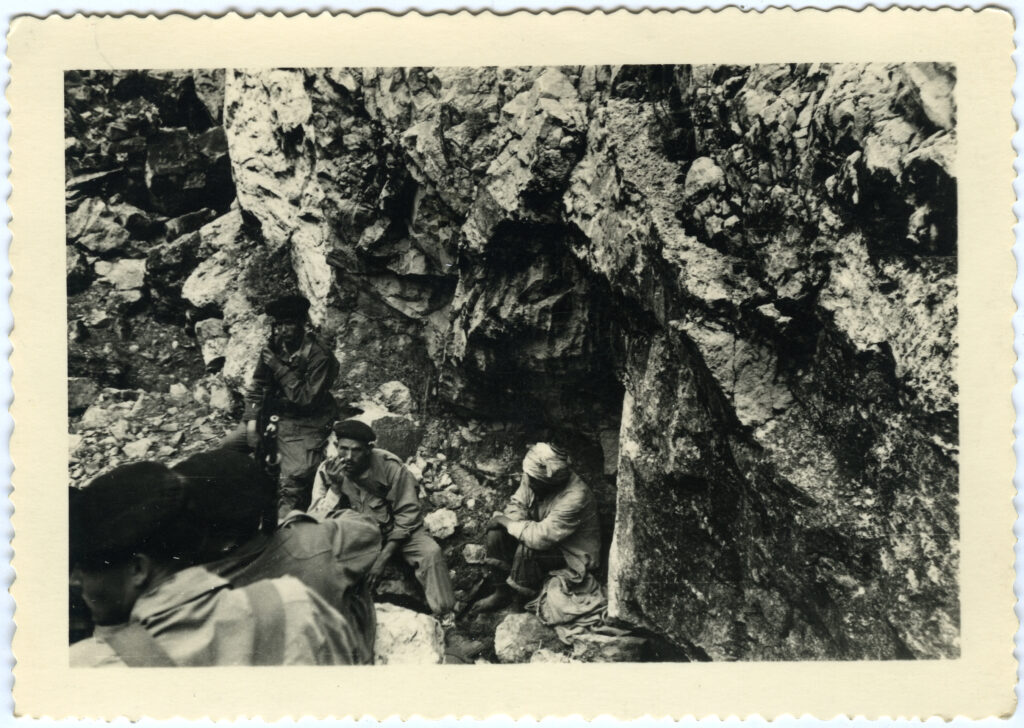

En 1956, face à la montée de l’Armée de libération nationale (ALN), l’État-major expérimente les armes chimiques pour neutraliser les refuges souterrains, difficiles à investir militairement. Le film retrace ce processus, de l’expérimentation dès 1956 à la validation politique, puis au développement des unités spécialisées et à leur rationalisation en 1959.

L’objectif était double : d’une part, offensif, pour gazer les grottes occupées avec du CN2D, forcer les occupants à sortir ou les tuer ; d’autre part, préventif, pour contaminer les grottes inoccupées et les rendre inutilisables.

J’estime entre 5 000 et 10 000 le nombre de combattants algériens tués par armes chimiques, sur la base d’environ 450 opérations recensées dans les archives.Mais il ne s’agissait pas uniquement de combattants. Ces grottes étaient aussi des lieux refuge pour des civils. À Ghar Ouchetouh, les 22 et 23 mars 1959, 118 habitants ont été tués par intoxication. Par la suite, certains membres des unités spéciales sont eux-mêmes morts des suites de l’exposition au gaz. Yves Cargnino en témoigne dans le documentaire de Claire Billet : « On a tué par les gaz et ça me poursuit encore maintenant. »

Le Matin d’Algérie : Existe-t-il des documents militaires ou des instructions officielles qui attestent de la systématicité ou du caractère prémédité de l’utilisation de ces armes ?

Christophe Lafaye : Oui. Le documentaire de Claire Billet, Algérie, sections armes spéciales, présente des documents qui prouvent l’organisation méthodique de cette guerre chimique. L’année 1956 est consacrée aux expérimentations, validées par la IVe République de Guy Mollet, avec François Mitterrand à l’Intérieur, Maurice Bourgès-Maunoury à la Défense, et Max Lejeune comme secrétaire d’État à la Guerre. Cette politique est soutenue par Robert Lacoste, gouverneur général et ministre de l’Algérie.

Des traces de ces décisions politiques existent dans les fonds du SHD et des ANOM. La Ve République, à partir de 1959, va rationaliser cette guerre avec le plan Challe, confié au général Maurice Challe. C’est une campagne militaire implacable contre l’ALN, menée sur tout le territoire algérien entre février 1959 et avril 1961.

Derrière cette doctrine, il y a l’influence du général Charles Ailleret (1907–1968), commandant l’état-major des armes spéciales, qui, dès 1947, plaidait pour l’usage structuré des innovations technologiques dans la guerre. Une doctrine de guerre souterraine est rédigée dès novembre 1958 par la batterie « armes spéciales » du 411ᵉ régiment d’artillerie antiaérienne. Elle sert de manuel pour former les unités et organiser l’utilisation des gaz.

Il s’agit donc d’une guerre chimique expérimentée, planifiée puis généralisée sur tout le territoire algérien. Les documents accessibles le démontrent sans ambiguïté.

Le Matin d’Algérie : Comment analysez-vous le silence ou le déni institutionnel français autour de ces crimes, près de 60 ans après la fin de la guerre ?

Christophe Lafaye : En tant qu’historien, je pense que nous n’avons pas encore regardé en face ce qu’était réellement la guerre d’indépendance algérienne. Il est difficile d’affronter cette guerre dans toute l’étendue de ses violences, atrocités et cruautés. « Nous préférons regarder la guerre de biais plutôt que de face, à tel point qu’avant de nous tromper sur la guerre, nous nous trompons sans doute sur notre propre société et sur nous-mêmes », rappelait l’historien Stéphane Audoin-Rouzeau lors d’une allocution à l’université de Bordeaux en 2023.

Faute d’avoir jugé pénalement les responsables des violences coloniales pour édifier les consciences, ces violences peinent encore à s’imposer dans le récit médiatique et politique sur la guerre d’Algérie.

Ainsi, l’extrême droite, qui a repris vigueur dans les années 1970 autour du combat de l’Algérie française, impose des thèses qui empoisonnent la vie politique en France, notamment sur des thèmes comme le « grand remplacement », qui n’existe pas. Ces thèses ont de puissants relais médiatiques qui se multiplient à l’heure où les réseaux sociaux appauvrissent le débat public. Je suis persuadé du rôle néfaste de ces réseaux et des médias « aux ordres » d’une pensée politique extrême, parfois soutenue par des États qui cherchent à déstabiliser la France. C’est un danger pour notre démocratie.

Il suffit d’observer le rôle joué par Fox News ou X dans l’ascension de l’extrême droite de Donald Trump aux États-Unis. En appauvrissant les débats et en martelant des contre-vérités, ce sont les fondements du pacte républicain qui sont attaqués. Le thème de l’Algérie réveille les démons d’une histoire traumatique et divise la société en diffusant des mensonges. C’est sur la haine, l’injustice, l’ignorance, la peur et les clivages que prospère le fascisme contemporain. Les responsables politiques soucieux de l’avenir de notre démocratie doivent en tenir compte.

Le Matin d’Algérie : À votre avis, quels mécanismes mémoriels entravent encore aujourd’hui une reconnaissance pleine et entière de ces faits par l’État français ?

Christophe Lafaye : La France bute encore sur la qualification du « colonialisme » et, in fine, sur sa condamnation absolue. Les chercheurs, dont je fais partie, doivent poursuivre leur travail pour améliorer la connaissance du public français sur ces événements traumatiques, souvent sujets à de nombreuses manipulations. Malgré tout, depuis près de trente ans, les historien·ne·s ont montré la spécificité du système colonial en Algérie.

La révélation de l’usage des armes chimiques représente un nouveau pas vers la lumière sur la nature réelle de cette guerre. Mais je suis préoccupé : le savoir universitaire peine à s’imprimer dans la sphère publique. Nous montrons que la Terre est ronde, mais dans les discours, elle semble toujours plate. Depuis la diffusion du documentaire, aucune réaction politique notable n’a eu lieu, ni du Président de la République ni du Premier ministre. Pourtant, la démonstration est implacable

Le Matin d’Algérie : Comment les sociétés algérienne et française peuvent-elles coopérer pour faire émerger une mémoire apaisée mais juste autour de ces crimes ?

Christophe Lafaye : Les échanges entre universitaires algériens et français sont constants. Cette collaboration autour du documentaire « Algérie, sections armes spéciales » en est un exemple concret. Lorsque les sociétés civiles des deux rives de la Méditerranée travaillent ensemble, de grandes avancées sont possibles. Je pense cependant que les historien·ne·s algériens surestiment parfois l’importance des archives publiques françaises. Dans le cas des crimes de guerre, ces archives sont souvent des archives de la dissimulation.

Il est urgent de lancer en Algérie des programmes de collecte de la mémoire locale sur la guerre d’indépendance. Si les archives françaises dissimulent, les villages et les individus, eux, n’oublient pas. C’est dans cette recherche commune de la vérité historique que se trouve le chemin le plus sûr vers la réconciliation.

Le Matin d’Algérie : Pensez-vous que l’usage de ces gaz toxiques pourrait être qualifié de crime de guerre ou de crime contre l’humanité au regard du droit international humanitaire ?

Christophe Lafaye : Mon rôle d’historien est d’établir des faits solides et d’écrire cette histoire. C’est aux juristes spécialisés en droit international humanitaire de se saisir de ces travaux pour qualifier juridiquement ces faits. Ce que je peux affirmer, c’est que le massacre de Ghar Ouchettouh, les 22 et 23 mars 1959 (Aurès), constitue incontestablement un crime de guerre ayant entraîné la mort de plus de 118 civils. La qualification juridique est importante, mais encore une fois, la tâche de l’historien est de fournir des faits rigoureux et de les replacer dans leur contexte national et international. Il faut manier ces termes avec précision et professionnalisme. Les juristes sont les mieux placés pour nous éclairer, en s’appuyant sur les textes et normes internationales.

Le Matin d’Algérie : Avez-vous identifié des séquelles environnementales persistantes dans les zones où ces armes ont été utilisées, notamment à Ghar Ouchettouh dans la commune de Taxlent ?

Christophe Lafaye : J’ai effectué des prélèvements de terre et de roches en Kabylie et dans les Aurès, mais jusqu’à présent, je peine à trouver un laboratoire acceptant d’analyser ces échantillons. Il y a un véritable besoin de travail pluridisciplinaire pour étudier les séquelles environnementales de cette guerre chimique. Ce sont les biologistes, les spécialistes des sols, et d’autres experts qu’il faut mobiliser. La guerre chimique est par nature un sujet de recherche interdisciplinaire. L’historien seul ne peut pas apporter toutes les réponses.

Le Matin d’Algérie : Des recherches scientifiques ou médicales complémentaires seraient-elles nécessaires pour évaluer l’impact sanitaire durable sur les populations locales ?

Christophe Lafaye : En Haute-Kabylie, des bergers nous ont confiés que certaines grottes étaient refermées volontairement car les effets des gaz y sont encore ressentis. Au début des années 1980, un jeune berger du village Aït Mislayène s’est brûlé chimiquement à la jambe en manipulant de la terre provenant d’une grotte contaminée pendant la guerre. Il a fallu deux mois de soins quotidiens, assurés à l’époque par des médecins coopérants russes, pour guérir sa blessure. Ces témoignages montrent que les indices d’atteintes environnementales sont bien présents. Il est urgent de les étudier scientifiquement.

Le Matin d’Algérie : Votre documentaire a été interdit de diffusion en France mais diffusé en Algérie et en Suisse. Comment percevez-vous la réception contrastée de vos travaux des deux côtés de la Méditerranée ?

Christophe Lafaye : Le documentaire était initialement prévu pour une diffusion en Suisse le 9 mars 2025, puis il a été rapidement diffusé en Algérie sur les chaînes nationales. En France, la diffusion programmée pour le 16 mars 2025 a été déprogrammée, officiellement pour des raisons d’actualité. Ce refus a suscité un véritable scandale, provoquant des réactions très vives en Algérie dans l’opinion publique et les médias. Paradoxalement, cet épisode a amplifié la visibilité du film et du sujet de la guerre chimique en France.

Le 4 avril, le festival international du film documentaire de Douai a décerné son grand prix Terre d’Histoire(s) à Algérie, sections armes spéciales, renforçant sa légitimité.

Finalement, France Télévisions a annoncé sa diffusion pour le dimanche 8 juin 2025 à 23h sur France 5, dans l’émission La Case du siècle. C’est une victoire. Je tiens à remercier toutes les Algériennes et tous les Algériens qui nous ont envoyé leurs messages d’encouragement et de soutien. En France aussi, une chaîne de solidarité s’est créée autour du film. J’ai eu l’occasion de le présenter à plusieurs reprises, à Dole, Arbois, Lons-le-Saunier dans le Jura, ainsi qu’à Paris, lors de soirées organisées par des associations engagées à transmettre cette histoire pour mieux comprendre la guerre d’indépendance algérienne et le colonialisme. Travailler sur une histoire aussi « chaude » expose souvent à des critiques, parfois fondées, parfois injustes, venues des deux rives de la Méditerranée. L’historien est toujours sous le regard de ses pairs, des témoins, et parfois du juge. C’est le prix à payer pour aborder ces blessures de l’histoire.

Le Matin d’Algérie: Quelles pistes de recherches ou collaborations internationales envisagez-vous à l’avenir pour approfondir ces questions sensibles mais essentielles ?

Christophe Lafaye : Les corpus de témoignages et d’archives privées (photos, documents…) doivent constituer des archives alternatives pour interroger les archives publiques françaises. C’est un chantier majeur à ouvrir, sans quoi l’histoire restera incomplète. L’Algérie peut jouer un rôle central dans le champ international de l’histoire orale, en attendant l’ouverture totale de ses archives sur cette période.

Sans les témoignages des survivants de Ghar Ouchettouh, il aurait été impossible de reconstituer la chronologie de ce crime de guerre. En 2026, après la soutenance de mon habilitation à diriger des recherches en France, je souhaite lancer un projet de terrain intitulé « La mémoire de la guerre chimique dans les Aurès (1956-1962) ».

À partir de la cartographie des opérations que je continue d’élaborer grâce aux archives, l’objectif sera de localiser les sites et de collecter les mémoires dans les villages proches. Ce travail de terrain consistera en une vaste enquête orale afin de constituer un fonds d’archives orales qui sera déposé à l’université de Batna.

Parallèlement, une base de données sera créée pour répertorier les lieux de mémoire : coordonnées GPS, itinéraires, numérisation 3D des grottes, notices historiques, lieux de batailles, monuments, camps (de transit, de regroupement, d’interrogatoire, militaires, SAS, etc.) dans les Aurès. Cette première cartographie pourrait inspirer d’autres études locales sur la guerre chimique à travers toute l’Algérie. Tout dépendra des financements qui pourront être mobilisés autour de ce projet-pilote.

Le Matin d’Algérie : Quel message souhaiteriez-vous adresser aux chercheurs, aux étudiants et aux historiens algériens qui souhaiteraient poursuivre ce travail de mémoire ?

Christophe Lafaye : Je leur dirais de ne pas hésiter à se lancer dans la collecte des mémoires locales, ainsi que dans l’identification des lieux de mémoire liés à la guerre d’indépendance algérienne. L’accès aux archives françaises est presque secondaire comparé à la richesse de la mémoire orale et aux traces spatiales conservées en Algérie, qu’il faut impérativement capter au plus vite. À l’image des sociologues, il faut construire des enquêtes de terrain, identifier les sites, organiser des campagnes de collecte de témoignages oraux et d’archives privées, et constituer des bases de données sur tous les lieux de batailles, crimes, détentions et tortures. La guerre chimique est une découverte récente en France, mais comme l’a rappelé à juste titre le président algérien Tebboune, les mémoires locales en Algérie en conservent les traces. Ce sont ces archives alternatives qui permettront de discuter les archives officielles françaises.

De nombreux sujets d’histoire locale méritent d’être développés, notamment dans les Aurès, la Kabylie, l’Oranais.

Par ailleurs, un important travail de traduction doit être entrepris pour rendre accessibles aux chercheurs arabophones les résultats des recherches actuelles. De même, il faut intensifier la traduction en français ou en anglais des témoignages des anciens Moudjahidines arabophones. Beaucoup évoquent l’usage des armes chimiques dans la guerre des grottes. Ces récits sont une mine d’informations qui peuvent compléter, confirmer ou contredire les archives françaises et les témoignages français, constituant ainsi des archives alternatives précieuses. La traduction facilite la circulation des savoirs et des sources, essentielle dans un contexte d’élaboration d’un savoir nouveau et traumatique.

Mon habilitation à diriger des recherches, que je prépare en France sur la guerre chimique en Algérie (1956-1962), vise également à transmettre ces connaissances via la co-direction de thèses en France et en Algérie. C’est un champ d’étude émergent qui occupera sans doute plusieurs générations. Il faut se lancer, et je serai à l’écoute pour accompagner, dans la mesure de mes connaissances, les chercheurs algériens et françaises engagés dans ce travail. J’espère contribuer, avec mes collègues algériens, au développement de ce domaine.

Le Matin d’Algérie : En visitant Batna aujourd’hui et en présentant vos recherches à l’université Hadj-Lakhdar, quel regard portez-vous sur l’importance de réhabiliter cette mémoire localement, là où ces crimes ont été commis ?

Christophe Lafaye : En tant qu’historien, j’aimerais que mes collègues s’emparent de ce sujet et développent davantage les études d’histoire locale sur la guerre d’indépendance. En tant qu’humaniste convaincu, je pense qu’il est crucial de collecter, tant qu’ils sont encore parmi nous, les témoignages des habitants des Aurès qui ont vécu ces événements ou y ont participé.

Cette histoire, racontée par les « petites gens » — un terme que j’emploie sans aucune connotation péjorative — permet de mieux comprendre et de renouveler notre regard sur ce qu’a réellement été la guerre dans les campagnes algériennes. Cette mémoire doit être préservée avant qu’elle ne disparaisse. Il est aussi essentiel d’entendre les femmes, qui ont tant à nous apprendre et à transmettre sur leur vécu.

La dignité et la force des témoins, à travers leurs paroles et leurs regards, témoignent de ce combat libérateur contre le colonialisme et pour la liberté. Je crois que c’est cette force et cette détermination que le film documentaire de Claire Billet et Olivier Jobard parvient à transmettre. L’émotion suscitée en Algérie montre que les spectateurs ont ressenti cette intensité.

Le Matin d’Algérie : Pensez-vous que la vérité historique, une fois pleinement documentée, peut constituer un pont de réconciliation sincère entre l’Algérie et la France ?

Christophe Lafaye : Je rêve qu’un jour la France et l’Algérie puissent tourner ensemble la page de cette histoire traumatique. Pour citer Pierre Audin lors de son voyage à Alger en 2022 — qu’il repose en paix — il ne faut « pas d’excuses, pas de repentance, juste la vérité ». C’est par la recherche commune de cette vérité que nous pourrons emprunter le chemin de la réconciliation.

Cela demande un travail sincère, des deux côtés de la Méditerranée et ensemble, sur toutes les questions les plus sensibles : les disparus, les massacres, les effets de la guerre chimique, les essais nucléaires en Algérie, etc. Reconnaître les souffrances, les documenter et œuvrer à réparer ce qui peut encore l’être. Mais cela implique que la France regarde en face ce qu’a été le colonialisme et prenne pleinement sa responsabilité historique.

Entretien Réalisé par Djamal Guettala

Cristophe Lafaye

"Docteur en histoire en histoire contemporaine de l’université d’Aix-Marseille et archiviste, mes travaux de recherches en histoire du temps présent portent sur la collecte, l’archivage et la valorisation de l’expérience combattante des XX e et XXI e siècles.

Ma thèse de doctorat s’intéresse à « L’emploi du génie en Afghanistan (2001-2012). Adaptation d’une arme en situation de contre-insurrection. Hommes, matériel et emploi » (sous la direction de Rémy Porte / laboratoire CHERPA (EA 4261) – Sciences Po Aix). Elle est lauréate du Prix d’Histoire Militaire 2014 et a reçu une lettre de félicitations dans le cadre du Prix de l’IHEDN 2014.

Le livre issu de ma thèse, publié chez CNRS éditions, a reçu le prix Raymond Poincaré 2017 de l’UNOR.

Spécialiste de l’armée de Terre, de la Légion étrangère et de l’arme du génie, je porte un intérêt tout particulier aux conflits contemporains menés par l’armée française. Menant une recherche sur la guerre chimique menée par la France en Algérie (1956-1962), j’ai réalisé l’enquête historique pour le documentaire "

C’est decidemment incroyable ! Tout pour enfumer les Algeriens et les empecher de reguarder ailleurs… Combien de victimes Hitler en a produit deja? Comment la Guestapo se tapaient ils les francaises. Et les Algeriens alors, ceux qui avait du niff pour se battre pour leur honneur s’enttend biensur…qu’est-ce qu’ils faisaient des prises sur le champs de bataille? Ils leur descendaient le pantalon et les envoyaient en ville, c.a.d. dans les quartiers cochons la culotte basse aux genoux. Ils les humilliaient. « Qu’est-ce qui a francois, qu’est-ce qu’ils t’ont fait? Ca fait mal? » – surtout celles que les Americains ne toleraient pas a cote’, au Vietnam, meme pas pour la vaisselle !

1 – les armes chimiques ont été pensées durant l’Antiquité en Chine et en Inde !

2 – Depuis de nombreuses années, la colonisation et la guerre d’Algérie est évoquée dans des livres, de nombreux films, par des réunions d’historiens…

M. Lafaye oublie la guerre d’Indochine, là, c’est un véritable Taboo et pourtant le mode de pensée et les pratiques des militaires français en Algérie ont pour une grande part pour origine cette guerre d’Indochine !

Le colonel Trinquier a théorisé la guerre contre-insurrectionnelle là bas !

Les méthodes de la bataille d’Alger, la torture, les camps de regroupement, le napalm ont été appliqué bien avant en Indochine !

C’est ca. Puis un jeune Algerien a eut cette ide’e de s’acquerir un apartement, une super bagnole et monter son affaire a repondre resoudre un un probleme specifique des Algeriens qu’il a identifie’ et resolu sur papier. Il s’avere que le probleme a ete’ herite’ des Francais, mais on lui refuse l’acces au marche’ Francais… Ca c’est un vrai probleme, surtout qu’il adore les Euros !!!