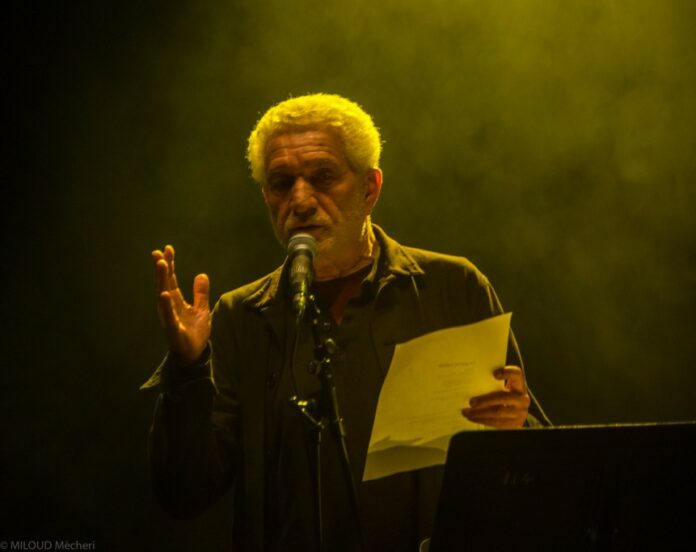

Salah Oudahar est à la fois poète et photographe, une double casquette qui lui offre un regard unique sur la mémoire. Par l’entrelacement des mots et des images, il explore les traces du passé avec une sensibilité profonde, donnant à sa création une richesse et une complexité où les deux formes d’expression se répondent et se complètent pour mieux révéler l’intime comme le collectif.

Né en Algérie, pays dont il porte en lui les paysages, les souvenirs et les cicatrices, il vit aujourd’hui en France, ce qui lui confère une perspective singulière sur les questions d’exil, d’identité et de transmission. Son œuvre se distingue par cette capacité à mêler étroitement les mots et les images, non pas comme de simples illustrations, mais comme deux langages qui s’enrichissent mutuellement pour donner corps à une mémoire à la fois intime et collective.

Dans Ce pays d’où tu viens & Les galets de l’oubli, publié en 2025 aux éditions d’en bas, Salah Oudahar propose un recueil construit en deux temps, deux cycles poétiques qui se répondent et se complètent. Le premier, Ce pays d’où tu viens, est un retour à l’enfance et à la terre natale, marqué par la lumière méditerranéenne mais aussi par les ombres portées de la guerre et de la violence. Le second, Les galets de l’oubli, adopte une tonalité plus méditative et minérale, où les galets deviennent métaphores d’une mémoire qui résiste à l’effacement et au silence.

À travers ce double mouvement, le poète explore non seulement les blessures historiques, la guerre, la dépossession, la douleur des absents, mais aussi la force de résilience, la nécessité de transmission et la promesse d’un avenir possible. Son lyrisme oscille entre l’éclat du cri et la douceur du murmure, entre la fracture du passé et l’élan vital qui cherche à se réinventer. En mêlant la poésie à la photographie, il invente un espace de rencontre où le visible et l’invisible, le dit et le non-dit, se conjuguent pour former une mémoire vivante, toujours ouverte à la réinterprétation et à la renaissance.

Ainsi, l’œuvre de Salah Oudahar ne se limite pas à une élégie du passé : elle s’affirme comme un acte de résistance poétique, une invitation à se souvenir sans se laisser enfermer, à dire l’indicible et à faire de la mémoire un levier pour la dignité et la liberté.

Salah Oudahar porte en lui un héritage qui nourrit son art et son engagement. Mais son propos dépasse largement le cadre national : il aborde des thèmes universels, tels que la perte, l’exil, la quête de justice, et l’urgence de la transmission. Dans cet échange, il partage avec nous ses réflexions sur le rôle fondamental de la création face à l’oubli, cet ennemi silencieux qui menace d’effacer non seulement les événements du passé, mais aussi les voix et les identités qui leur sont associées.

Le Matin d’Algérie : Votre livre mêle poésie et photographie dans un dialogue très intime. Comment est née cette volonté de faire coexister ces deux langages, et comment travaillez-vous leur articulation ?

Salah Oudahar : Poésie et photographie sont pour moi deux écritures complémentaires de la mémoire et de la trace. Dans Les témoins du temps et autres traces, mon précédent recueil, j’ai commencé à travailler sur ce qui reste après la guerre et le passage du temps : les ruines, les paysages, les gestes, les blessures, les silences. La photographie saisit ce qui est visible et tangible, tandis que la poésie tente de restituer ce qui est invisible, indicible, ce qui habite le regard et le cœur mais ne se fixe pas. Dans Ce pays d’où tu viens/ Les galets de l’oubli, ces deux langages se répondent comme deux voix de mémoire. L’un fixe, l’autre prolonge ; parfois ils se contredisent, comme la mémoire elle-même qui est toujours fragmentaire. C’est un travail d’échos et de respirations, qui laisse au lecteur la possibilité de circuler entre le visible et l’invisible, entre le tangible et le souvenir.

En mêlant, en croisant, des langages différents, mon intention est de créer, tendre à créer des décalages, des failles, faire surgir, imaginer, voir, les failles, voir, faire voir, entendre, faire entendre la langue des failles, des brisures, fissures, des renoncements, des abandons, la langue de la fragilité des temps et des lieux, de la précarité, contingence mais aussi permanence, des êtres et des choses. Interstices inviolés, inattendus dans les marges du monde, de ce monde clos, comme révolu, supposé définitivement clos, révolu, qui ouvrent sur des béances, des zones obscures, mais aussi sur des rêves, de nouveaux rêves, des songes, incursions, percées dans la roche du temps, voyages dans les imaginaires, nouveaux imaginaires, soustrait au poids pesant des guerres, blessures, violences, déterminismes, fatalismes, scissions…

De ma fenêtre, chez moi à Tigzirt, je regardais, aux aurores, le Cap Tédelès, plonger dans la mer, vaisseau en partance en vain, le soleil surgissant de ses flancs. « Il y avait devant (nous) ce qui se photographie. Il y avait autre chose aussi. Quoi ? Un tremblement, un appel au dépassement de ce que la photographie aurait retenu (…) l’éternité » (Guillevic).

Le Matin d’Algérie : La mémoire semble être au cœur de votre écriture, mais une mémoire blessée, menacée d’oubli. Pour vous, écrire, est-ce d’abord un acte de sauvegarde, de résistance ?

Salah Oudahar : Oui, sauvegarde et résistance à la fois. Ma poésie est traversée par une méditation récurrente sur la mémoire, la perte et la survivance. Les thèmes de la trace et de la ruine, expression d’une esthétique du fragment et de l’absence, mais aussi d’une tentative de résistance au silence et à l’effacement structure une poétique du temps marqué par les blessures du passé et l’espoir d’une reconstruction par le langage.

La poésie contemporaine, notamment dans les contextes coloniaux et postcoloniaux, se fait souvent le lieu d’un dialogue conflictuel avec l’histoire, la mémoire et les formes de l’oubli. Je m’inscris quelque part dans cette veine en recourant à cette esthétique du fragment évoquée plus haut qui permet d’interroger, au travers des figures de la trace et de la ruine non seulement le passé collectif, souvent douloureux, mais aussi le rôle du poète en tant que gardien d’une mémoire menacée.

Métaphore récurrente d’une mémoire blessée, la trace incarne le signe résiduel d’une présence disparue : elle est marque, empreinte, parfois à peine perceptible, mais toujours signifiante, dont l’enjeu est de sauvegarder l’évanescent, de rendre lisible ce qui fut.

La trace est signal du passé et point d’appui pour le présent. Elle constitue une réponse poétique à la menace de l’oubli, qu’il soit individuel ou collectif. Dans un contexte marqué par l’histoire coloniale et postcoloniale, l’exil, ou les violences de la modernité, la trace devient instrument de résistance, refus de l’effacement, reconstitution par fragments, des contours d’une identité souvent brisée.

À côté de la trace, la ruine constitue un autre motif structurant l’imaginaire mémoriel Chargée d’une valeur symbolique forte, elle représente à la fois la destruction matérielle et la dégradation du sens.

Les ruines que j’évoque dans mes recueils, renvoient souvent à une histoire violente, récente et ancienne : ruines coloniales, de la guerre et de l’après-guerre d’indépendance, vestiges d’un monde ancien, ou encore ruines intérieures d’un sujet marqué par la perte. En cela, elles participent d’une lecture postcoloniale du paysage poétique. Elles traduisent un monde où la continuité a été rompue, où la mémoire s’édifie sur des décombres.

Ce qui unit la trace à la ruine, c’est une même tension entre présence et absence, entre ce qui fut et ce qui persiste, résiste, tenace, ne renonce pas. Cette tension donne naissance à une poétique non pas de la nostalgie, mais du recommencement. À partir de l’épars, du brisé, du partiel, il importe de reformuler un nouvel horizon des possibles, de nouveaux rivages de dignité, de justice, de liberté, l’espoir recommencé, d’un pays habitable, rendu à ses hommes et à ses femmes, à sa jeunesse, à ses paysages, ses mémoires, ses langues, son histoire.

La langue poétique, à son tour, est contaminée par ces motifs : elle devient fragmentaire, elliptique, marquée par le silence et l’interstice, le verbe pressuré, la phrase courte, le vers épuré, La syntaxe hésite, le lexique s’érode, comme si l’écriture elle-même portait les stigmates du passé. Pourtant, c’est précisément cette fragilité qui rend possible une esthétique du ressaisissement. Le poème devient dès lors, un lieu où l’on sauve ce qui peut l’être, un chantier de réparation, de reconstruction, mais aussi de création, d’invention, d’innovation, où chaque mot fait trace, chaque image fait sens.

Le Matin d’Algérie : Dans ce pays d’où tu viens, l’enfance est à la fois lumineuse et tragique. Qu’est-ce que ce retour à l’enfance permet d’exprimer que l’histoire collective ne peut pas dire seule ?

Salah Oudahar : Ma poésie prend sa source dans la mémoire de la guerre d’indépendance que j’ai connue dans mon village des Iflissen/Tigzirt, en Kabylie maritime.

Des décennies après, j’ai ressenti le besoin de revenir et de témoigner sur les traces de mon enfance, à travers diverses empreintes, réelles et imaginaires, physiques et symboliques. En revisitant ces lieux livrés à l’érosion du temps, à l’oubli des pouvoirs et des hommes, j’ai voulu m’adonner à une forme de déambulation, de recomposition mémorielle. Au fil d’une narration intime, j’ai cherché à tisser un récit où s’enchevêtrent souvenirs historiques, remémorations personnelles et perceptions singulières.

Ce retour à l’enfance me permet d’exprimer une dimension intime de la mémoire que l’histoire collective ne peut pas seule restituer. L’enfance, avec ses expériences sensibles — jeux, rires, paysages, gestes familiers — offre un point de vue singulier et émotionnel, capable de traduire la fragilité et l’innocence confrontées à la violence de la guerre et à l’exil. Si l’histoire collective raconte les événements, les dates, les pertes massives, elle reste anonyme et abstraite. L’évocation de l’enfance, en revanche, met un visage, une voix, un corps sur ces événements : la lumière et l’émerveillement côtoient la tragédie, révélant l’impact humain, la douleur, la perte et le déracinement. Elle permet aussi de réinventer la mémoire : en rappelant ce qui a été vécu avant la violence, l’enfance devient un lieu de résistance poétique, un espace où l’individuel et l’universel se rejoignent

Le Matin d’Algérie : Les galets dans la seconde partie du livre deviennent des métaphores puissantes de la persistance et du silence. Pourquoi avoir choisi cette image comme pivot poétique ?

Salah Oudahar : L’image des galets est centrale dans ce recueil, simple en apparence mais d’une grande puissance symbolique. Ces pierres modestes, polies par l’eau et le temps, incarnent la persistance face à l’oubli. Elles demeurent là où les existences humaines se brisent : guerre, massacres, villages détruits, enfances arrachées, vies fauchées, bêtes éventrées, arbres calcinés.

Leur silence est au cœur de leur force poétique. Les galets ne parlent pas et pourtant ils témoignent. Recouvrant le corps d’un enfant torturé puis exécuté à l’aube (voir le poème « Et la mer éplorée ») bordant l’oued où coule la mémoire des disparus, ils imposent une mémoire muette, irréductible. Leur mutisme devient un langage : il dit l’absence, la douleur, mais aussi la résistance et l’espoir.

Les galets relient ainsi l’intime et le collectif. Ils gardent la trace des souffrances personnelles et, en même temps, portent le poids de l’Histoire partagée d’un peuple. Dans leur immobilité, ils deviennent des archives naturelles, indestructibles et durables.

En choisissant cette image comme pivot poétique, je voulais affirmer une esthétique de la modestie, de l’humilité et de la résilience. Le galet n’a rien de grandiloquent : il est ordinaire, discret, à l’image du peuple des humbles, des petites gens, mais il se souvent, il résiste et dure. Dans ce contraste entre la fragilité de l’humain et la permanence de la pierre, se profile une métaphore universelle de la mémoire : une mémoire silencieuse mais indestructible, qui continue de parler, de nous parler.

Le Matin d’Algérie : Votre œuvre semble s’inscrire dans une lignée d’auteurs algériens engagés, mais elle déborde aussi le cadre national. Vous sentez-vous appartenir à une littérature de l’exil ?

Salah Oudahar : Ma poésie s’inscrit en effet dans une lignée d’auteurs algériens, trouve son ancrage et ses inspirations dans le socle poétique national dans la diversité de ses expressions esthétiques, linguistiques, culturelles et au-delà comme vous le dites.

Dans « Ce pays d’où tu viens/ Les galets de l’oubli « j’évoque, et cite explicitement de nombreux poètes, écrivains, penseurs, artistes, figures politiques – et plus nombreux encore ceux que je n’aurais pas pu citer – qui m’ont inspiré, à un moment ou un autre, dans l’écriture de ce recueil : Kateb Yacine, Günter Anders, Mohamed Mbougar Sarr, Walter Benjamin, Yves Bonnefoy, Tchicaya U Tam’si, Guillevic, Charles Juliet ; Mouloud Mammeri, Rabah Belameri, François Cheng, Abdellatif Laabi, Guy Debord, Tahar Djaout, Etel Adnan, Nabil Fares, Idir, Ali Mecili.

La question de l’exil traverse l’ensemble de mon écriture. Exil comme expérience de l’arrachement mais aussi comme matrice créative. Dans Les Témoins du temps & Autres traces et Ce pays d’où tu viens / Les galets de l’oubli, j’explore l’exil comme expérience de rupture radicale, de deuil nécessaire mais impossible. J’interroge, entres autres, la perte du pays natal, la quête identitaire et la résistance à l’effacement culturel.

Dans Les Témoins du temps & Autres traces je tente de restituer la mémoire d’une terre, d’un pays, des lieux de l’enfance, abimés, dévasté par la guerre. Les ruines, les pierres, les visages figés, dans le temps deviennent des témoins muets d’une histoire effacée, mais persistante. Ce recueil est un chant de l’exil, une traversée du temps et de l’espace où je cherche à rassembler les fragments d’un passé éclaté.

Dans Ce pays d’où tu viens / Les galets de l’oubli, l’exil est abordé sous l’angle de la mémoire vivante. Les galets, symboles de l’oubli, fil rouge du recueil, deviennent des témoins d’un pays à peine advenu et déjà perdu, un pays qui tâtonne, qui cherche, qui se cherche. Le poème devient dès lors un enjeu, un acte de résistance, une manière de dire l’indicible, de maintenir vivante la flamme d’un pays à retrouver, à réinventer, une promesse d’avenir. Pour répondre donc à votre question, oui, pour toutes ces raisons, je pense que ma poésie pourrait se définir, aussi, comme une poésie de l’exil.

Entretien réalisé par Brahim Saci