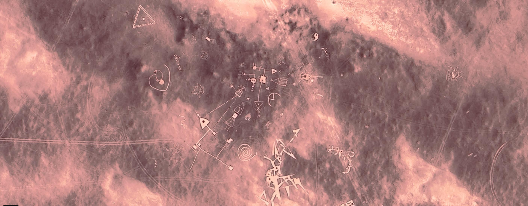

Un ensemble de géoglyphes visibles sur les images satellites a récemment été signalé dans la région de Takish, wilaya d’In Salah, au cœur du Tanezrouft, vaste désert aride du Sahara algérien. Ces tracés au sol, étendus sur plusieurs centaines de mètres, suscitent déjà l’intérêt de chercheurs indépendants et d’amateurs de la civilisation amazigh.

Coordonées : Google maps : 28.164952,2.644157

Un site composé de symboles variés

Les géoglyphes identifiés présentent plusieurs catégories de formes : Des motifs géométriques (lignes, cercles, spirales, compositions angulaires) -des figures anthropomorphiques,

-des formes animales possibles,

Ainsi que des signes rappelant des caractères tifinagh et des motifs graphiques associés à la tradition amazigh (formes angulaires, symboles présents dans les tatouages, etc.).

L’ensemble évoque, pour certains observateurs, un langage symbolique structuré plutôt qu’un simple assemblage aléatoire de tracés.

- L’apparition de symboles manifestement modernes

L’un des points les plus frappants tient à la coexistence, sur la même zone, de motifs d’apparence “traditionnelle” et de symboles manifestement plus contemporains. Parmi ces derniers ont été relevés notamment : Un tracé correspondant au logo du club de football allemand Borussia Dortmund

(coordonnées : 28°09’49″N, 2°38’35″E) ;

Un motif proche d’un sticker du Rally de Dakar couramment visible sur les 4×4 sahariens (coordonnées : 28°09’58″N, 2°38’34″E) ;

Un symbole de type yin-yang

(coordonnées : 28°09’55″N, 2°38’40″E).

Un logo représentant un dromadaire et un soleil, très courant dans la communication touristique saharienne

(coordonnées : 28°09’55″N 2°38’44″E).

La présence, sur un même site, de signes rappelant l’iconographie amazigh et de logos modernes facilement identifiables constitue une première source d’incohérence apparente et rend la lecture du corpus plus complexe.

- Selon les archives satellitaires : un décalage chronologique

L’examen de l’historique des images satellitaires disponibles fait apparaître un autre élément important :

Dans les images datées de 2013, seul un groupe restreint de symboles semble visible, correspondant aux motifs les plus proches de l’iconographie amazigh (formes angulaires et signes apparentés au tifinagh) ;

A partir de 2019, apparaissent de nouveaux tracés, dont les symboles modernes mentionnés ci-dessus.

Ce décalage temporel suggère au minimum une superposition d’interventions : un premier ensemble de géoglyphes antérieur à 2019, puis l’ajout ultérieur de nouveaux motifs d’inspiration contemporaine.

En l’état, il n’est pas possible de déterminer, sur la seule base des images satellites, si les motifs “anciens” sont eux-mêmes récents, ni si les ajouts ultérieurs relèvent d’un simple geste ludique ou d’une démarche plus construite.

- Hypothèses actuellement envisageables

Sans trancher, plusieurs hypothèses de travail peuvent être formulées :

1-Œuvres contemporaines

Les géoglyphes pourraient être des créations récentes (par exemple par des groupes de voyageurs ou de populations locales), mêlant références amazighs, logos modernes et symboles universels comme le yin-yang.

Dans ce cas, il s’agirait d’un corpus globalement homogène mais étalé dans le temps, à dominante artistique ou ludique.

2.Superposition d’ensembles de nature différente

Une autre possibilité est celle d’un premier ensemble de tracés, potentiellement plus ancien, ultérieurement complété par des motifs modernes.

Cette configuration compliquerait toute tentative de datation ou d’interprétation symbolique, faute de distinguer clairement les phases.

3-Problèmes liés aux données ou à leur interprétation

Enfin, il n’est pas exclu que certains détails soient liés à des artefacts d’imagerie ou à la résolution des clichés.

Seules des investigations de terrain permettraient de confirmer la réalité, l’ampleur et l’état de conservation des tracés.

A ce stade, toute conclusion définitive serait donc prématurée.

- Enjeux scientifiques, patrimoniaux et précédents nationaux

- Si une partie des symboles devait être confirmée comme ancienne et authentiquement liée à des pratiques graphiques amazighs, ce site pourrait devenir un élément important pour l’étude des systèmes symboliques sahariens, la compréhension des modes d’occupation du Sahara à différentes périodes, ainsi que la cartographie des manifestations monumentales (tracés au sol, architectures, systèmes hydrauliques anciens) dans la région.

La question de la reconnaissance institutionnelle d’un tel site s’inscrirait alors dans un cadre plus large, déjà illustré par d’autres dossiers en Algérie.

Un exemple souvent cité est celui de la nécropole mégalithique de Bounouara, près de Constantine, où plusieurs milliers de dolmens préhistoriques ont été signalés comme menacés par des activités d’exploitation minière. Un article de presse spécialisé rappelait en 2019 l’importance de cette nécropole (estimée entre 3 000 et 4 000 dolmens) et alertait sur l’intervention d’engins de travaux publics réduisant des mégalithes en gravier, sur la base de témoignages et de photographies, ce qui avait suscité une forte mobilisation autour de ce patrimoine en danger. Babzma

À la suite de ces alertes relayées sur les réseaux sociaux et par certains médias, le Ministère de la Culture et des Arts a publié un communiqué indiquant avoir dépêché une équipe composée d’archéologues, d’experts et d’architectes, en coordination avec les autorités locales, afin de vérifier l’état du site. Selon ce communiqué, les périmètres assignés aux exploitations minières auraient été respectés et le site archéologique protégé n’aurait pas été directement visé. Le ministère y annonçait également un inventaire systématique des sites concernés et une actualisation de leurs périmètres de protection, réaffirmant la priorité donnée à la sécurisation du patrimoine culturel. Ministère de la Culture

Ce précédent montre comment une alerte citoyenne et médiatique peut attirer rapidement l’attention sur un site à forte valeur patrimoniale, et que les autorités culturelles peuvent être amenées à intervenir, documenter et clarifier la situation, voire à adapter les dispositifs de protection.

Pour les géoglyphes de Takish, une dynamique comparable (signalement, médiatisation, expertise in situ) pourrait, le cas échéant, conditionner leur reconnaissance et leur prise en charge officielle, si leur valeur archéologique venait à être confirmée.

- Un avenir incertain pour le site de Takish

L’exemple des dolmens de Bounouara montre que la combinaison d’alertes publiques, de relais médiatiques et de prises de position officielles peut aboutir à des mesures de clarification et de protection renforcée de sites sensibles. Ministère de la Culture+1

Reste à savoir si les géoglyphes de Takish suivront un parcours comparable – vers une reconnaissance scientifique et patrimoniale formalisée – ou s’ils demeureront, pour un temps encore, à la frontière entre curiosité géographique, hypothèse de recherche et sujet de débat au sein des communautés spécialisées et du grand public.

Mustapha Riadh Benlamri

Des motifs qui rappellent étrangement ceux de Nazca ( Pérou) qui restent une énigme de l’Histoire de l’Humanité.