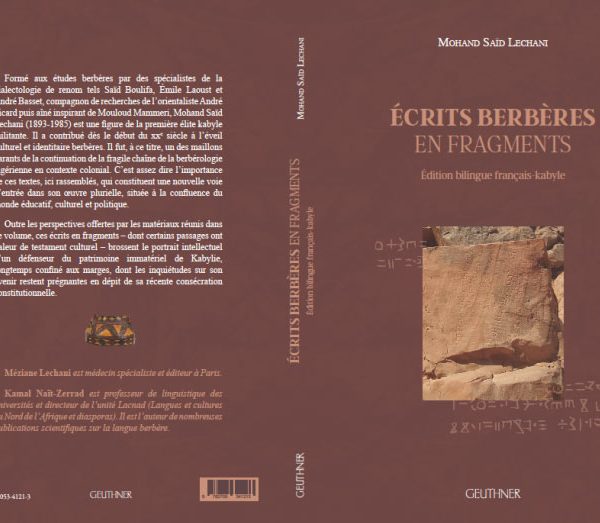

« Écrits berbères en fragments », Mohand Saïd Lechani, édition bilingue français-kabyle, Méziane Lechani & Kamal Naït Zerad (éds), Geuthner, Paris, 2024, 248 pp.

Faute d’une chronologie plus précise, Mohand Saïd Lechani (1893-1985) est souvent classé dans la catégorie prestigieuse, mais vague, des « précurseurs » des études berbères et de l’activisme en Algérie. Pourtant, à la lecture de ses écrits rassemblés dans Écrits berbères en fragments , on se rend compte que sa trajectoire et ses productions s’étendent sur tout le siècle. Ses multiples interventions retracent l’évolution de l’amazighité telle qu’elle s’est formulée depuis l’Algérie.

Lechani figurerait parmi les intellectuels autochtones en contact avec l’ethnographie coloniale et compterait parmi les grands spécialistes des études berbères postcoloniales. En effet, il fut l’élève de Saïd Boulifa à l’École normale supérieure d’Alger sous la domination française et transmit ses travaux de linguistique et de pédagogie à Mouloud Mammeri, contribuant ainsi aux activités du CRAPE (Centre de recherches anthropologiques, préhistoriques et ethnographiques) dans l’Algérie postcoloniale. Sa carrière témoigne de l’éveil d’une conscience décoloniale, exprimée au sein d’une expérience et d’une culture autochtones. Le recueil de textes édité et annoté par son petit-fils Méziane Lechani, récemment publié par Geuthner, offre un éclairage précieux sur le mouvement amazigh algérien – appelé mouvement berbériste – et son évolution historique, à travers des questions kabyles très spécifiques et de potentielles connexions transnationales.

La préface de Méziane Lechani offre un excellent aperçu biographique, informé, précis et empreint d’une admiration filiale, montrant comment Mohand Saïd Lechani a assumé la double mission d’enseignant et de militant. Partageant une expérience commune à de nombreux intellectuels amazighs, les injustices systémiques subies par son peuple sous le colonialisme, puis la marginalisation de l’identité amazighe dans les États-nations postcoloniaux, l’ont poussé à devenir un militant malgré lui. Enseignant, sa carrière débute en 1912 et est marquée par sa critique de la ségrégation du système éducatif colonial français.

Ce métier et les répercussions des deux guerres mondiales l’obligent à voyager à plusieurs reprises, occasions qu’il met à profit pour approfondir ses connaissances des différentes régions amazighophones d’Algérie ainsi que du Maroc, où il étudie le dialecte ntifa. Inspiré par son premier séjour au Maroc en 1920, il rédigea un lexique interdialectal comparant les mots kabyles (de sa région natale de l’Irjen) aux mots du tamazight marocain, reproduit en annexe des Écrits berbères . Ses « Considérations et commentaires à propos du sens et la morphologie des mots dans le parler des Irjen », fruit de sa connaissance intime de la Kabylie, bénéficièrent également de sa capacité à voyager au-delà des frontières. Ce texte inclut des exemples précis d’expressions obscures qui acquièrent un sens par la comparaison transrégionale des dialectes.

On peut dire que Mohand Saïd Lechani a formulé très tôt sa vision de l’amazighité du Maghreb de manière directe et cohérente. Le recueil s’ouvre sur un texte de 1926 sur la notion d’esprit amazigh commun, « L’âme berbère ». Quatre ans avant le centenaire de l’invasion française, Lechani entreprend de recenser et de réfuter les clichés coloniaux sur le peuple amazigh. Il exprime également ses vues en concurrence avec les perspectives panarabistes, à cette époque de riche production critique des intellectuels algériens. Dans cet article, il affirme que l’esprit berbère englobe toutes les populations autochtones d’Afrique du Nord, quel que soit l’état de conservation de leurs langues et traditions : « Malgré les diverses invasions étrangères, les coutumes et traditions berbères se sont donc conservées presque intactes presque partout, mais surtout dans les espaces élevés où l’influence extérieure ne s’est pas accentuée : Djurdjura, Aurès, Grand Atlas, Rif, Moyen Atlas, M’zab, etc. »

Les textes de la période où Lechani éditait et collaborait à La voix des humbles (une revue mensuelle initiée par l’association des enseignants indigènes algériens) portent les marques de l’affirmation de l’identité amazighe dessinant un horizon politique distinct (La plus vieille des démocraties mondiales). En même temps, il formulait une perspective critique sur sa propre société (Çofs et vengeance, la notion de l’honneur).

Même dans les textes où le lecteur peut sentir des courants nostalgiques sous-jacents (Le bon vieux temps), on trouve une véritable expression d’un savoir situé (Lorsque j’étais enfant/Asmi Meẓẓiyeɣ ). Lechani n’hésitait pas à affronter les multiples défis engendrés par le changement social. On retrouve cette critique réfléchie, par exemple, dans La Femme Kabyle , un texte présenté lors d’un colloque en 1937, dans lequel il cherchait à démontrer la position avantageuse des femmes dans la société kabyle. Tout en reconnaissant une série d’inégalités entre les hommes et les femmes, il a souligné l’urgence de réformes culturelles et économiques pour améliorer les conditions de vie matérielles des populations amazighes et leur accès à l’éducation.

Évoluant au sein des cercles de gauche de son époque, Lechani a ancré ses réflexions dans une approche matérialiste affirmée, non seulement sur les questions sociales et politiques, mais aussi dans son interprétation des traditions et de la culture kabyles. Son texte, bref mais dense, intitulé Les portes de l’année/Tiwwura Ussegg°as, aborde l’organisation du temps et de l’espace dans la société kabyle à travers des approches anthropologiques. Dès 1963, l’auteur souligne l’importance d’une position autochtone dans l’étude de la culture amazighe :

Inutile de trop s’appesantir sur les travaux plus ou moins suspects des savants occidentaux sur ce point. Seuls les Algériens eux-mêmes, en travaillant à comprendre le sens des symboles et des rites dont sont tissés nos traditions les plus anciennes, mettront en relief, un jour, les vrais caractères de la pensée maghrébine.

Le lecteur pourrait être surpris par son rejet radical des œuvres occidentales, compte tenu des collaborations de Lechani avec des berbéristes français, dont Émile Laoust et René Basset. Mais il ne faut pas sous-estimer l’impact de l’expérience de la décolonisation et ses effets sur sa perspective. Lechani avait initialement milité pour une réforme du système colonial, mais lorsqu’il a rejoint le GPRA (Gouvernement provisoire de la République algérienne) en tant que représentant de la Kabylie, il a embrassé la cause de la décolonisation. Il n’est pas surprenant qu’il ait exprimé une critique radicale du savoir colonial en 1963, quelques mois après l’indépendance de l’Algérie. Ce passage révèle également une perspective inclusive à travers un sujet collectif que « nous » identifions comme « Algériens », tout en projetant un horizon maghrébin. Dès la première année de l’indépendance, le problème de l’affirmation culturelle et linguistique berbère au sein du nationalisme postcolonial s’est posé.

Outre leurs dimensions historiques et politiques, les textes de Lechani révèlent ses talents de poète et de conteur. Écrits Berbères en Fragments rassemble des traductions créatives de contes, de proverbes et d’anecdotes concernant la vie de personnalités kabyles, telles que le poète et mystique Cheikh Mohand-ou-Lhocine. Une partie des textes de ce recueil sont fragmentés et auraient mérité des notes introductives plus longues les situant dans le contexte biographique et historique de l’auteur afin de mieux en apprécier la nouveauté et les implications individuelles plus larges.

Il convient de s’attarder sur les textes de la section « Poèmes ». Outre les poèmes rassemblés par Lechani (l’un est tiré de la cérémonie du henné lors des mariages, et l’autre est un poème épique documentant les insurrections populaires du XIXe siècle contre la colonisation française en Kabylie), le recueil comprend dix-sept poèmes écrits par Lechani lui-même. Composés à Rabat (Maroc) pendant la guerre de libération nationale algérienne (1954-1962), ces poèmes traduisent la douleur, la révolte et les espoirs de l’auteur dans une prosodie et un style rappelant l’ Isefra . Lechani a puisé dans cette forme poétique pour exprimer la souffrance causée par son éloignement de sa famille tout en relatant les événements contemporains. Il chante les louanges des combattants de la liberté, se réjouit du rôle des femmes dans la lutte, tout en commentant des événements spécifiques comme l’assassinat d’Abane Ramdane en 1957 à Tétouan, au Maroc. Le dernier poème, intitulé « Tamurt » (le pays), annonce les dissensions internes de l’Algérie indépendante avec un premier vers allégorique et énigmatique : « Ttejra yurgan tafsut/ ḥesb-itt kan temmut/ Deg uẓar y tuɣ tiyita » / « L’arbre qui rêve du printemps/ Est comme mort/ Ses racines atteintes par le mal. »

L’œuvre de Lechani illustre l’indissociabilité de la poésie, de la recherche et du militantisme pour les intellectuels amazighs engagés dans les débats de leur époque et préoccupés par le sort de leur peuple. Rappelons que l’étincelle qui a déclenché le Printemps berbère en 1980 fut l’annulation d’un colloque sur la poésie kabyle ancienne donné par Mouloud Mammeri.

À cet égard, Lechani, alors octogénaire, connaissait intimement les productions du Mouvement culturel berbère au lendemain du soulèvement populaire. Un siècle entier de guerres, de révoltes et de bouleversements politiques a marqué la carrière de l’auteur. Ces conditions instables ont inspiré un questionnement introspectif renouvelé sur les outils et les approches qu’il a utilisés, mais l’ont également empêché de consolider ses écrits en une œuvre plus aboutie. Mais c’est là tout l’intérêt de ce recueil de « fragments » : offrir un aperçu des multiples projets, interventions et idées clés qui ont marqué sa carrière. Écrits berbères en fragments est un ajout bienvenu qui enrichira à la fois la recherche et l’enseignement de la dimension amazighe des sociétés tamazghanes coloniales et postcoloniales

Walid Bouchakour

Trinity College

« l’amazighité du Maghreb » est un oxymore.

Ce n’est pas si sur.

Le terme Maghreb ( de l’esperanto coranique) ne fait que remplacer d’autres dénominations anciennes. Les Hesperides des grecques et le Amentet des pharaons. Les trois termes ne font que designer la région la plus a l’ouest par apport a …l’Egypte.

Ce sont la politique de falsification de l’histoire par les franco-anglais qui situe cet occident par apport au désert du Hejaz.

Qui dit désert, dit sans vie. Le Hejaz n’a été peuplé que très récemment pour faire croire que l’islam a été révélé dans ce lieu au Moyen Âge.

Au moyen âge, si par miracle de la communication, on réunissait toutes la population bédouine sur un même lieu, il n’y aurait pas assez de monde pour remplir un petit stade de basket.

Les peuples d’Afrique du nord devraient se démener pour retracer leur vraie histoire. Ce n’est qu’en faisant l’effort de comprendre leur passé qu’ils retrouveront leur grandeur d’antan.