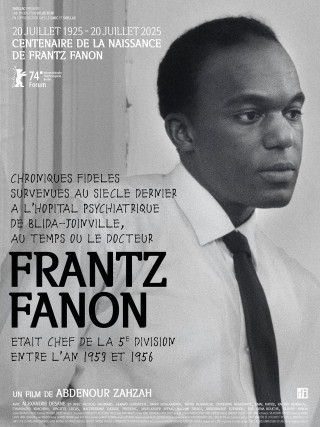

Projeté depuis le 23 juillet au cinéma Variété à Marseille, Frantz Fanon d’Abdenour Zahzah retrace une étape décisive de la vie du psychiatre martiniquais, encore méconnu à cette époque, mais déjà en rébellion intérieure contre le système colonial.

J’ai eu l’occasion d’assister à la séance du 16 août à 22h00, et malgré sa durée relativement courte d’une heure et demie, le film impressionne par sa densité et sa profondeur.

L’ouverture frappe immédiatement : une patiente, incarnée par Behloul Houria, est assise sur des escaliers face à une porte condamnée. La lumière crue des vitres crée un flou presque irréel. Brusquement, elle se lève, hurle et frappe la porte avec rage, avant d’être maîtrisée par deux infirmiers qui l’emmènent pour une séance d’électrochocs. Ce premier plan condense l’aliénation vécue par les patients et la brutalité des pratiques psychiatriques de l’époque, tout en symbolisant la condition coloniale : une population enfermée, réprimée, aspirant à la libération.

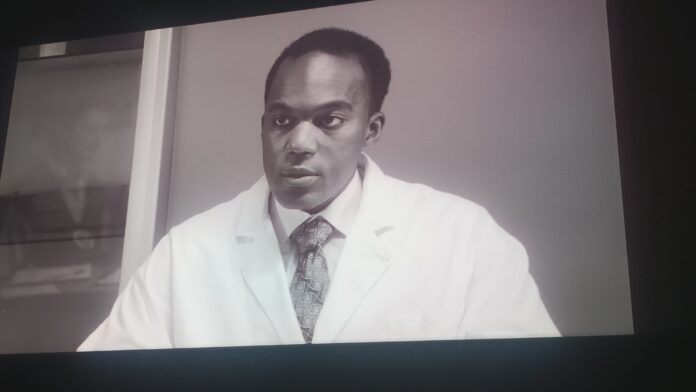

Le choix du noir et blanc n’est pas anodin. Il installe une esthétique sobre et élégante, évoque les années 1950 et donne au récit une gravité documentaire. Les contrastes de lumière et d’ombre soulignent la tension dramatique et traduisent le combat intérieur de Fanon entre son rôle de médecin et son refus d’un système injuste.

À son arrivée à l’hôpital de Blida-Joinville, Fanon, interprété avec intensité par Alexandre Desane, découvre une institution traversée par les fractures coloniales : un pavillon réservé aux Français et un autre aux « musulmans ». Cette ségrégation, glaçante dans un lieu censé être voué au soin, reflète la hiérarchie coloniale dans toute sa brutalité. Le chef du pavillon musulman, Omar Boulakirba, incarne cette tension entre obéissance institutionnelle et malaise moral. Lors d’une réunion marquante, le responsable du service lance aux médecins : « Qui sait, peut-être qu’un jour cet hôpital portera le nom de l’un d’entre vous. » Une phrase prophétique qui résonne aujourd’hui avec le CHU Frantz-Fanon de Blida.

Le film met en lumière l’innovation majeure de Fanon : la psychothérapie institutionnelle. Contrairement aux pratiques traditionnelles centrées sur le patient isolé, cette approche s’intéresse à la dynamique du groupe, aux relations entre soignants et soignés, et au rôle de l’institution dans le processus de guérison. En réorganisant les espaces, en favorisant la participation des patients et en prenant en compte les tensions internes comme éléments cliniques, Fanon introduit une vision profondément humaine de la psychiatrie. Dans le contexte colonial, cette démarche prend également une dimension politique : montrer que la ségrégation et l’oppression déshumanisent.

Abdenour Zahzah s’appuie sur les notes cliniques de Fanon et sur les témoignages de ses collègues pour tisser une fiction documentée. La sobriété des dialogues et des scènes met en lumière la réflexion de Fanon sur la déshumanisation et les injustices d’un système colonial, résumée dans sa célèbre phrase : « L’Arabe […] vit dans un état de dépersonnalisation absolue. Le statut de l’Algérie ? Une déshumanisation systématisée. »

Si le film hésite parfois entre fiction et documentaire, et si certaines images d’archives auraient gagné à être davantage exploitées, cette concision permet de rester concentré sur l’expérience humaine de Fanon et des patients. On peut regretter qu’une durée plus longue, de trois heures par exemple, aurait permis une exploration encore plus approfondie.

Frantz Fanon est un film exigeant et immersif : huis clos, interprétations puissantes, tension constante. Pour les cinéphiles, c’est une plongée rare dans l’histoire psychiatrique et coloniale, un portrait intime et politique d’un homme en devenir, dont les choix et la lucidité ont façonné une pensée révolutionnaire toujours actuelle.

Djamal Guettala