L’affaire suscitée par une question d’examen posée à la Faculté des langues étrangères de l’Université de Ouargla relance le débat sur la place des sujets sensibles dans l’enseignement supérieur algérien. Une enseignante d’anglais a été rappelée à l’ordre – et vraisemblablement sanctionnée – pour avoir proposé un texte abordant la question des « homosexuels persécutés » dans le cadre d’un contrôle de compréhension.

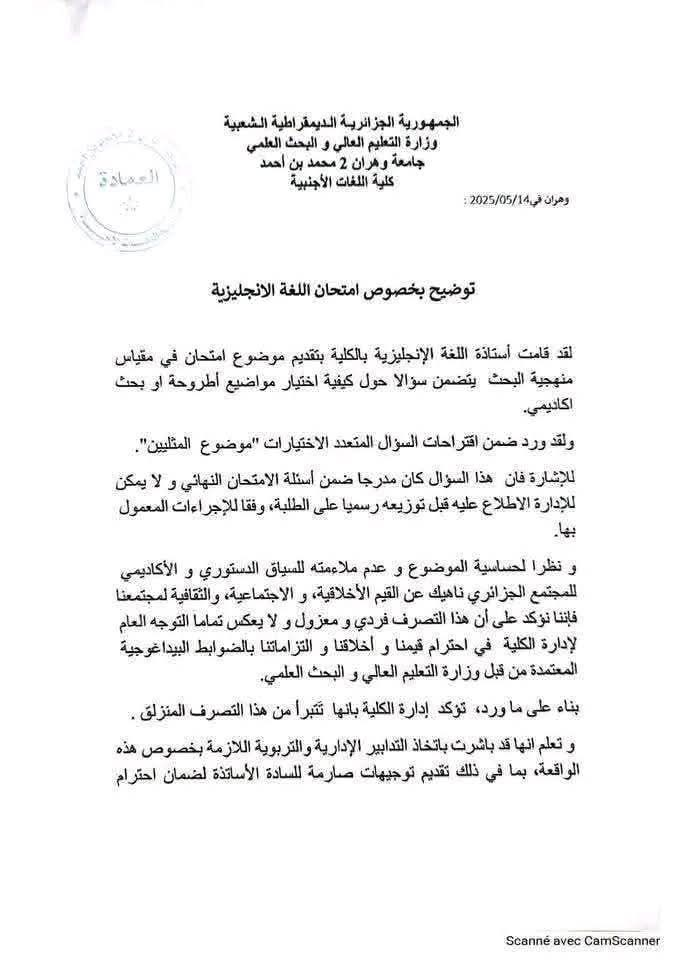

Dans un communiqué daté du 14 mai 2025, la faculté explique que l’examen visait uniquement à évaluer les compétences linguistiques, et non à « choisir les thématiques abordées ou à les problématiser ». Le texte en question, inséré dans une série de questions à choix multiples, portait sur un groupe social minoritaire victime de discriminations. Mais la direction de la faculté juge que « le sujet n’avait pas été validé » et qu’il a été découvert « après sa distribution aux étudiants », ce qui justifierait une enquête administrative.

Le ton du communiqué, s’il se veut apaisant, trahit surtout une gêne institutionnelle : « L’administration rejette toute responsabilité dans ce qui est considéré comme une erreur individuelle », peut-on y lire. Une formulation qui, loin de défendre la liberté pédagogique, suggère une volonté de se dissocier d’un contenu jugé inapproprié au regard du « cadre constitutionnel, académique, moral, éthique et culturel de notre société ».

Cette réaction soulève des interrogations de fond. Pourquoi un sujet évoquant une réalité sociale – celle des personnes à tendance homosexuelle – serait-il jugé incompatible avec l’enseignement universitaire ? Pourquoi voit-on dans cette évocation une atteinte aux « constantes nationales » plutôt qu’un levier de réflexion critique pour les étudiants ?

En optant pour la condamnation plutôt que l’explication, l’université donne l’image d’une institution frileuse, enfermée dans une logique de conformité. Elle se défend au nom de l’ordre moral, en affirmant que le contenu incriminé « ne reflète pas la vision de l’institution ». Mais ce que cette affaire révèle surtout, c’est une forme d’auto-censure rampante et une incapacité à intégrer certains débats dans l’espace académique.

Ce choix de l’évitement n’est pas sans conséquence. Il contribue à renforcer l’idée que certains phénomènes – l’homosexualité, les droits des minorités, les questions de genre – doivent rester dans l’angle mort du discours public, comme s’ils n’existaient pas. Or, l’université n’est-elle pas censée être le lieu du questionnement, de l’ouverture et de la confrontation aux réalités complexes du monde ?

En préférant taire le sujet et sanctionner l’enseignante, l’administration renonce à sa mission de formation de l’esprit critique. Elle envoie un message inquiétant : certains thèmes sont interdits de discussion, même dans un cadre académique strictement linguistique.

À l’heure où l’enseignement supérieur aspire à des standards internationaux, il est urgent que l’université algérienne accepte de regarder en face les tensions et contradictions de la société qu’elle sert. Car refuser le débat, c’est aussi refuser le progrès.

Samia Naït Iqbal