Le lecteur est accaparé dès les premières pages par la force de la narration, où l’élan poétique subjugue et ouvre la réflexion. Jean-Michel Wavelet possède la magie du conteur pour faire passer les idées et la magnanimité du philosophe qui s’interroge.

Ses années de recherche sur l’amélioration de l’école afin de pallier à l’échec scolaire, et ceux qui réussissent malgré leur condition sociologique offrant un champ d’étude extraordinaire, ont amené la maturité littéraire nécessaire.

Jean-Michel Wavelet s’est intéressé à ce fils de cordonnier devenu l’un des plus grands philosophes de son temps, Gaston Bachelard, que rien ne prédestinait à la philosophie, en publiant un livre poignant, Gaston Bachelard, l’inattendu – Les chemins d’une volonté, aux éditions L’Harmattan, qui inspira artistes, poètes, philosophes et savants.

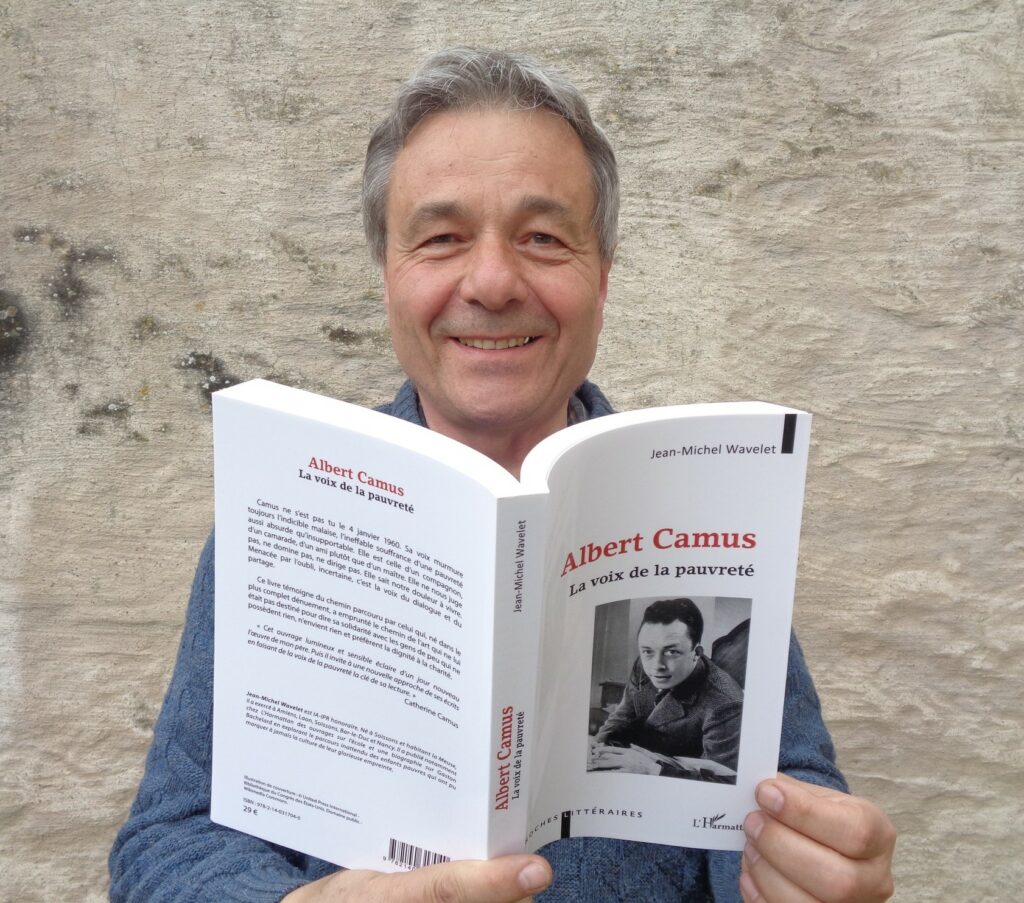

Jean-Michel Wavelet s’est intéressé ensuite à ce fils d’analphabète et de pauvre, né à Dréan en Algérie, qui a obtenu le prix Nobel de littérature en 1957, devenu l’un des plus grands écrivains de son temps et l’un des écrivains les plus lus dans le monde : Albert Camus. En publiant, Albert Camus – La Voix de la pauvreté, et Albert Camus enseignant empêché, pédagogue résistant, parus chez les éditions L’Harmattan.

Jean-Michel Wavelet éclaire les zones d’ombres et nous dévoile un Camus inattendu, dont l’œuvre porteuse de réflexions et d’interrogations ne cesse d’émerveiller mais aussi de bousculer.

Albert Camus est l’écrivain, philosophe, romancier et dramaturge, à l’origine de la philosophie de l’absurde, l’humaniste, l’homme d’esprit, mais aussi l’incompris.

Le Matin d’Algérie : Vous êtes écrivain, conférencier, qui est Jean-Michel Wavelet ?

Michel Wavelet : J’ai commencé ma vie comme instituteur dès l’âge de 18 ans. Issu des quartiers sensibles des Hauts de France, j’avais la passion de faire réussir tous les élèves. Je n’ai jamais accepté l’injustice scolaire que l’école fabriquait souvent à son insu. J’ai tout mis en œuvre pour qu’il en soit autrement pour les plus modestes et les moins chanceux. J’observais mes élèves et notais après chaque journée de classe mes réflexions sur leurs difficultés et leurs progrès. Ces écrits me sont devenus très précieux parce qu’ils m’ont permis de découvrir ce que je ne voyais pas dans le vécu de ma classe. Au fil du temps et des études littéraires et philosophiques que j’ai effectuées en sus de mon métier, ces notes sont devenues des articles, puis des livres.

Entretemps, je suis devenu inspecteur primaire puis inspecteur d’académie. J’ai pu ainsi élargir mon champ de recherche et de réflexion. J’ai cherché alors à analyser le fonctionnement si peu démocratique de l’école et à suggérer des pistes d’amélioration. Et puis j’ai pensé qu’il fallait prendre le problème autrement. Plutôt que de passer au crible les difficultés des enfants défavorisés, peut-être était-il plus intéressant de porter attention aux enfants modestes qui ont, en dépit des pires obstacles, connu une réussite inattendue.

C’est ainsi que je me suis passionné pour les parcours mystérieux et atypiques de ces fils de pauvres devenus de manière totalement inattendue, écrivains ou philosophes célèbres. Ces trajectoires étaient de véritables énigmes que je cherche depuis lors à élucider.

Le Matin d’Algérie : De Gaston Bachelard à Albert Camus, vous avez publié un livre sur Gaston Bachelard et deux livres sur Albert Camus, ce n’est pas un hasard, qu’est-ce qui lie ces écrivains philosophes ?

Michel Wavelet : Le rapprochement entre Gaston Bachelard et Albert Camus n’avait jamais été fait jusqu’à présent. En première analyse tout semble les éloigner l’un de l’autre. Bachelard est épistémologue et s’intéresse au fonctionnement de l’imaginaire, de l’invention, de la découverte et de la création. Il ne participe guère à la vie de la cité et ne s’engage pas. Camus déploie ses talents de créateur doté d’une imagination et d’une sensibilité hors du commun.

Son champ est celui de l’art et de l’éthique. Et il n’hésite pas à s’engager dans la Résistance et pour la défense des libertés. L’un cherche à classer les formes d’imaginaire et les modes de connaissance, l’autre fait vivre les images et les idées. L’un est un homme de l’Est dont les racines familiales sont partiellement allemandes et l’autre est méditerranéen.

Et pourtant quelque chose d’essentiel les rapproche. Bachelard a lu Le Mythe de Sisyphe et cite Camus à plusieurs reprises. Jean Grenier, le professeur de philosophie et l’ami de Camus, est collègue de Suzanne Bachelard, la fille de Gaston, à l’université de Lille.

Et à cette occasion, il évoque auprès de Camus les recherches étonnantes de Bachelard sur les matières de nos rêveries. Mais surtout, tous deux sont issus de familles pauvres dont la culture est ouvrière et technique. Bachelard est fasciné par la cordonnerie et l’artisanat, Camus fréquente l’atelier de tonnellerie de l’oncle Etienne et se montre fort habile de ses mains. Tous deux pensent que le corps est façonné par le travail. Tous deux aiment le sport et ont joué au football. Tous deux ont fait du théâtre.

Tous deux voudraient éradiquer la misère et sont favorables au solidarisme. Tous deux sont philosophes, refusent la métaphysique abstraite et n’imaginent qu’une philosophie plurielle et concrète, une philosophie de la vie appuyée sur l’expérience. Tous deux sont profondément attachés à l’école et à la formation. Et puis bien sûr, ces fils de pauvres ont inversé le cours de leur destin social. Ils ont refusé le chemin qui leur était tracé à l’avance, la cordonnerie pour l’un, la tonnellerie pour l’autre. Contemporains l’un de l’autre, ils sont morts tous deux au début des années soixante et ont traversé la première moitié du XXe siècle.

Le Matin d’Algérie : Albert Camus reste une figure emblématique et controversée, il fut pourtant un journaliste engagé dans Alger républicain, et dans la revue Combat, qu’en pensez-vous ?

Michel Wavelet : Albert Camus est profondément humain et n’a jamais prétendu avoir atteint la perfection et être exempt de contradictions. Il a beaucoup douté de lui et de ses qualités d’écrivain, s’estimant même parfois moins talentueux que nombre de ses contemporains. Il considérait que Malraux méritait davantage le prix Nobel que lui, l’enfant du quartier populaire Belcourt. Il ne s’est jamais départi de ce sentiment d’imposture qui anime souvent les enfants de milieu modeste ayant franchi la frontière de leur classe d’origine.

Dans La Chute, il dépeint sans indulgence ses faiblesses. Et c’est sans doute cette honnêteté qui le rend si humain. C’est cette humanité qui nous fascine tant. Et c’est aussi elle qui interdit l’idolâtrie. On voudrait l’oublier parce qu’il refuse d’être un dieu vivant. Camus n’a jamais cru en l’absolu et aux lendemains qui chantent. Il a toujours vu l’envers sous l’endroit, le non sous le oui, la folie des hommes sous la séduction des idées. Il a toujours dénoncé les dangers de l’abstraction, la tentation totalitaire derrière la promesse de l’enchantement. Loin des raccourcis idéologiques et du simplisme ambiant, il assume la complexité de la vie humaine.

On lui envie ses combats mesurés, son extrême lucidité à l’égard de l’histoire. On lui envie la modernité de ses textes, l’actualité de ses récits. La lecture de La Peste nous a aidé à lutter contre le Covid, L’Étranger nous fait réfléchir sur la force des préjugés et les effets morbides d’un usage délétère des réseaux sociaux, Le Premier Homme pose le problème des sociétés bloquées par la reproduction sociale. La lucidité de Camus qui le conduit souvent à être incompris est insupportable aux yeux de ceux qui pensent avoir raison contre le réel lui-même.

Et pourtant Camus ne s’est jamais trompé. Dès 1935, il adhère au parti communiste algérien et lutte contre le colonialisme dont il dénoncera toujours les effets désastreux. En 1937, on l’exclut de ce même parti parce qu’avec ses amis arabes il persiste à défendre cette ligne anticolonialiste.

En 1938, il persiste et signe à pourfendre le colonialisme en dénonçant la misère qui en résulte en Kabylie et l’absence illégale de scolarisation de nombreux enfants arabes faute d’école, ce qui contrevient à l’obligation d’instruction des lois Ferry de 1882. En 1941, il entre en Résistance en enseignant aux enfants juifs, victimes de l’antisémitisme du régime de Vichy et cofonde en 1943 le mouvement Combat. Dans les années cinquante, il se bat contre la peine de mort et continue de dénoncer les inégalités entre la métropole et l’Algérie et la misère de la condition ouvrière. Il est aussi l’un des premiers à dénoncer le totalitarisme soviétique et franquiste. Il est aussi l’un des premiers à craindre la montée des extrémismes et du terrorisme.

Le Matin d’Algérie : Beaucoup reprochent à Albert Camus le peu de personnages algériens dans ses romans, quand il y en a ils sont insignifiants, comme si ses romans se déroulaient en métropole, et qu’il n’ait jamais avoué ouvertement son anticolonialisme, quel est votre avis ?

Michel Wavelet : On ne peut raisonnablement prétendre que Camus est colonialiste parce que les personnages algériens sont peu fréquents ou insignifiants dans ses romans. C’est un peu comme si l’on jugeait qu’un écrivain est misogyne parce que les femmes n’y sont pas suffisamment mises en lumière.

Dans Le Premier Homme d’ailleurs, Camus souligne sa joie d’être à l’école de la rue d’Aumérat au milieu de toutes les communautés, sources de richesses. Il joue, fait du sport, s’instruit avec ses copains arabes et dénonce leur quasi-disparition à l’entrée du lycée.

Mais Camus comprend très vite que, sous l’apparence d’un vivre-ensemble, une hiérarchie sociale existe entre colons pauvres et indigènes très pauvres. Ainsi, « des Arabes ou des Mauresques faméliques, parfois un vieux clochard espagnol », faisaient les poubelles et trouvaient « encore à prendre dans ce que des familles pauvres et économes dédaignaient assez pour le jeter (Le Premier Homme, OC, IV, p. 825). »

Pendant ce temps, les enfants arabes et français jouaient spontanément et ensemble au football. On note pareil compagnonnage entre l’Arabe et le père de Jacques dans Le Premier Homme. Le dialogue témoigne d’une certaine complicité, voire d’une ébauche de fraternité. Ils se parlent en connaisseur : « Tu connais les chevaux », dit l’Arabe. La réponse vint, brève, et sans que l’homme sourit : « Oui », dit-il » et l’Arabe de poursuivre pour rassurer « son compagnon » : « N’ayez pas peur. Ici, il n’y a pas de bandits (Ibid., p. 743-744).

Le sentiment d’inégalité face à l’école est également souligné. Ce ne sont pas tant les Arabes qui sont très vite écartés du système scolaire, ce sont les Arabes pauvres, de loin les plus nombreux. Ainsi Camus souligne qu’il avait bien « des camarades arabes à l’école communale », mais que « les lycéens arabes étaient l’exception » et qu’ils « étaient toujours des fils de notables fortunés (La femme adultère, in L’Exil et le Royaume, OC, IV, p. 12-13).

On comprend que la coexistence entre colons pauvres et Arabes, le plus souvent très pauvres, ne soit guère aisée. C’est une manière de gérer la misère que de diviser les pauvres entre eux et d’insuffler quelques sentiments xénophobes ou parfois même racistes. Albert Camus souligne à la fois la richesse des compétences des Algériens et les tensions qu’il perçoit entre les communautés dont le traitement n’est pas assez équitable.

Loin d’être relégués dans l’insignifiance, les Algériens sont souvent au cœur des préoccupations camusiennes. Dans L’Exil et le Royaume, l’une des nouvelles, L’Hôte, fait de l’Arabe le personnage central qui a dû voler de la nourriture pour nourrir sa famille. Et dans La Femme adultère, Janine admire les Arabes et les populations nomades au détriment de son triste commerçant français de mari. Elle n’est pas insensible au charme de l’Arabe aux gants qui paraît ne pas la voir et passe « autour d’elle dont les chevilles gonflaient ». Elle est même fascinée par les nomades qui vivent au milieu des dromadaires et des tentes noires : « elle ne pouvait penser qu’à eux, dont elle avait à peine connu l’existence jusqu’à ce jour (Lettre 535 du 15-12-1952 à Maria Casarès, op. cit., p. 892).

On retrouve la même fascination chez Camus qui avoue à Maria Casarès son intention de revoir « les tentes noires des nomades, pauvres et imposantes » qu’il aime, car il se sent « un peu de leur race, jamais fixé en un point de la terre, n’aimant pourtant que cette terre si pauvre et si nue (La Mort heureuse, OC, I, p. 1108).

Le nomadisme a son charme en ce qu’il repose sur le partage d’un certain dénuement qui forge le vivre-ensemble. Il dégage une fraternité et une solidarité qui fait tant défaut à la vie des pauvres des cités et à celle des plus aisés. Il rend encore plus insupportable la grande pauvreté qui secrète famine et misère au sein du peuple.

D’autres textes transmettent une image positive des Algériens. Dans La Mort heureuse, les Arabes étaient des acrobates « en maillot rouge » qui « tournaient et retournaient leur corps devant la mer où bondissait la lumière (La Mort heureuse, OC, I, p. 1108). Lorsque l’on sait que Camus valorisait le corps, on comprend l’admiration qu’il a pour ces gymnastes.

Même dans L’Étranger, plus controversé sur ce plan, l’Arabe est au cœur du récit puisqu’il est la victime pour laquelle se déroule le procès de Meursault qui d’ailleurs n’a pas non plus de prénom. Il faut donc lire intégralement Camus pour connaître sa véritable position sur ces questions.

Jamais au demeurant dans ses romans, il n’est question de justifier le colonialisme. Dans L’Étranger qui se déroule à Alger, il est fait état de dissensions entre des membres de la communauté arabe et française. Mais ces conflits ont quelque chose de fraternel et de passionnel sur fond de rivalité. Peut-être s’agit-il aussi d’une affaire de proxénétisme puisqu’on y apprend que l’un des Arabes est le frère de l’ancienne maîtresse de Raymond qui a une réputation de souteneur et qu’il y a un litige d’ordre sentimental.

Dans La Peste, l’action se déroule à Oran, dans une ville moins cosmopolite qu’Alger et que Camus n’affectionne pas particulièrement. C’est la communauté française et les autorités coloniales qui y sont dépeints sous un jour très défavorable.

Les Arabes ne sont guère présents, mais leur pauvreté et leur mauvais traitement inquiètent à tel point que le journaliste Raymond Rambert est chargé d’enquêter pour un grand journal parisien « sur les conditions de vie des Arabes (La Peste, OC, II, p. 41), dont l’état déplorable est dénoncé par le docteur Rieux.

Dans La Chute, Clamence, l’avocat français des pauvres est un anti-héros cynique et lâche.

Et puis bien sûr, la pauvreté produite par le colonialisme y est fortement dénoncée. La crainte de la famine dans les populations arabes laisse des traces littéraires. Dans L’Exil et le Royaume, Daru, l’instituteur des Hauts Plateaux est chargé de distribuer les sacs de blé aux victimes de la sécheresse. Mais « le malheur les avait tous atteints puisque tous étaient pauvres », et se transformaient en une « armée de fantômes haillonneux errant dans le soleil ». Les hommes, comme les bêtes, meurent « sans qu’on puisse toujours le savoir (Lettre 163 du 18 septembre 1951 à Jean Grenier, Correspondance Albert Camus-Jean Grenier (1932-1959), Gallimard, 1981, p. 180)

Il faut bien entendu lire aussi Les Chroniques algériennes et les onze articles sur La Misère en Kabylie pour comprendre combien Camus pouvait détester le colonialisme. Cette détestation commence dès 1935 avec son adhésion au parti communiste algérien sur ces bases anticoloniales. Il en est exclu en 1937 parce qu’il poursuit ce même combat.

Dans une lettre à Jean Grenier datée de 1951, Camus explique les raisons de son départ du parti : « Les affiches et la vente du journal, croyez-le n’y étaient pour rien. Pour un jeune sportif, c’était même plutôt drôle et du reste je le faisais, de mon propre gré, pour le théâtre et la maison de la culture, jamais pour le parti qui soignait ses intellectuels. Mais on m’avait chargé de recruter des militants arabes […]. Je l’ai fait et ces militants arabes sont devenus mes camarades […]. Le tournant de 36 est venu. Ces militants ont été poursuivis et emprisonnés, leur organisation dissoute, au nom d’une politique approuvée et encouragée par le P.C. Quelques-uns qui avaient échappé aux recherches sont venus me demander si je laisserais faire cette infamie sans rien dire. Cet après-midi est resté gravé en moi ; je me souviens encore que je tremblais alors qu’on me parlait ; j’avais honte ; j’ai fait ensuite ce qu’il fallait (Lettre 163 du 18 septembre 1951 à Jean Grenier, Correspondance Albert Camus-Jean Grenier (1932-1959), Gallimard, 1981, p. 180).

Dès 1939, Albert Camus attire l’attention sur l’appauvrissement des peuples d’Algérie et sur l’exploitation intolérable des vies humaines qui favoriseront l’état de guerre. Il préconise une véritable « politique sociale constructive (Dans le questionnaire Carl A. Viggiani, Camus confirme en effet l’hostilité du Gouvernement général à son égard. Celui-ci « intervenait auprès des entreprises privées (imprimeries) pour empêcher qu’on [l’] engage » (OC, IV, p. 647.), suite au reportage d’Alger-Républicain sur la misère en Kabylie.) On ne l’écoutera pas, mais on le lira. Le gouverneur général d’Algérie sera sourd à ses avertissements mais attentif aux propos subversifs du journaliste. La fiche de renseignement le concernant s’épaissira et lui vaudra quelques ennuis lors de son entrée aux États-Unis en 1946. Les autorités aveuglées par l’idéologie colonialiste et dominatrice lui reprochèrent d’avoir exhibé cette misère que personne ne voulait voir. Camus a eu raison trop tôt.

L’histoire confirmera malheureusement ses analyses quelque vingt ans plus tard. Camus persistera à sensibiliser la nation et ses dirigeants à la faveur d’articles publiés régulièrement dans d’autres journaux. Il continua en 1940 avec l’éphémère Soir-Républicain avant de s’engager pour Combat et la Résistance et de s’y illustrer de 1943 à 1947.

Il y dénoncera en 1945 la famine qui donne, en sus de la misère, un profond sentiment d’injustice puisque le Français a droit à trois fois plus de grains que l’Algérien alors que ce dernier a su se sacrifier pour leur patrie commune : « Un peuple qui ne marchande pas son sang dans les circonstances actuelles est fondé à penser qu’on ne doit pas lui marchander son pain ». Il en appellera à la solidarité car « quand des millions d’hommes souffrent de la faim, cela devient l’affaire de tous » Sa plume fera entendre avec force la voix des victimes de la misère et de la domination coloniale.

En 1958, il doit pourtant constater que rien n’a été fait et qu’une politique conservatrice qui opprime, appauvrit et asservit favorise le développement d’un nouvel impérialisme au même titre qu’un abandon du « peuple arabe à une plus grande misère ». Dans les deux cas, le processus conduit à la guerre, au terrorisme et à davantage de misère.

Albert Camus termina pourtant sa « carrière » de journaliste à L’Express en 1955 en plaidant pour une Algérie plus juste et pacifiée et en continuant de dénoncer le scandale de la pauvreté. Au cours des huit mois de coopération aux côtés des amis de Pierre Mendès-France, il n’oubliera pas ses habitudes de reporter critique et, dans trois des vingt-huit articles publiés, trouvera l’occasion de dénoncer encore la pauvreté et la misère en écho à son enquête en Kabylie.

On ne peut comprendre aussi sa position sur l’Algérie sans saisir le lien qu’il effectue entre colonialisme, nationalisme et injustice : « Je ne pense pas être prêt à transiger sur les questions qui provoquent ma colère : le nationalisme, le colonialisme, l’injustice sociale et l’absurdité de l’État moderne (Albert Camus parle avec Nicola Chiaromonte, Partisan review, octobre 1948, OC, II, p. 720).

Camus refuse toute frontière et tout mur entre les peuples. Il est pour un fédéralisme à l’échelle mondiale fondé sur l’entraide et la solidarité, une sorte de mondialisation à visage humain.

C’est pourquoi son refus d’une indépendance de l’Algérie n’est pas une acceptation du colonialisme, mais une hostilité à la mise en place de frontières nouvelles et d’un nationalisme hostile à toute coopération. Il ne veut pas non plus de l’Algérie française.

Il souhaite que la France et l’Algérie se rejoignent dans un Etat fédéral reposant sur l’égalité et la solidarité entre les peuples.

Le Matin d’Algérie : Les Algériens aiment beaucoup Albert Camus, il est l’un des leurs. Mais à Stockholm le 14 décembre 1957 à l’issue de la cérémonie de remise du prix Nobel de littérature, Albert Camus tient une conférence de presse quand un jeune algérien l’interpelle sur la situation sanglante en Algérie, Albert Camus répond « J’ai toujours condamné la terreur. Je dois condamner aussi le terrorisme qui s’exerce aveuglément dans les rues d’Alger. En ce moment, on lance des bombes dans les tramways d’Alger. Ma mère peut se trouver dans un de ces tramways. Si c’est cela la justice, je préfère ma mère ». Cette phrase maintes fois déformée résonne encore dans les esprits et alimente la part d’ombre, qu’en pensez-vous ?

Michel Wavelet : « Si c’est cela la justice, je préfère ma mère » peut être entendu de deux manières. C’est d’abord une réaction humaine aisément compréhensible. C’est un fils qui a peur pour la vie de sa mère qui a 75 ans et une santé fragile. Elle est prise dans une guerre qui menace son existence.

C’est aussi le fruit d’une réflexion. Qu’il s’agisse des Justes ou de L’Homme révolté, Camus considère qu’on ne peut construire la justice en commettant l’injustice à l’égard de victimes innocentes. Il exècre la violence et la terreur et estime qu’on ne peut bâtir une société équilibrée par la révolution. Une société solidaire exclut toute puissance dominatrice d’une classe par une autre.

Camus, comme Péguy, ne considère pas non plus la justice comme un concept abstrait. Elle doit se vivre et s’éprouver dans le quotidien et non être décrétée abstraitement. Elle doit se construire avec les hommes dans le dialogue démocratique et non par la soumission ou l’élimination de quelques-uns par quelques autres. Camus estime que la liberté est la valeur suprême. Un pays libre peut construire la justice, mais un pays totalitaire ne le peut même s’il impose la justice à tous par la force. La terreur ne conduit qu’à la terreur.

En aucun cas, Albert Camus ne préconise l’injustice, il indique simplement la voie la plus humaine pour y accéder. Comme il le dit lui-même dans son discours de Stockholm, Camus est du côté de ceux qui subissent l’histoire, des persécutés et des humiliés, des pauvres, des victimes des injustices et non des fauteurs d’injustice. Mais comme toujours, son raisonnement est mesuré, son jugement est fin et incompris. Il dit toute la complexité de l’action humaine qui échappe à tout manichéisme.

Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours ou à venir ?

Michel Wavelet : Je travaille actuellement sur un petit ouvrage consacré à Camus et à sa découverte émerveillée du Vaucluse. Il s’intitule « Albert Camus, l’amoureux du Vaucluse ». Ce territoire sera sa patrie d’adoption dont la lumière et les paysages lui évoquent tant l’Algérie, si chère à son cœur. Ce livre comporte de nombreuses photos des lieux de villégiatures camusiennes.

Je continue également à travailler sur les enfants pauvres qui ont pu inverser le cours de leur destin. J’écris actuellement une biographie de Charles Péguy, fils de rempailleuse de chaises, (« Charles Péguy, le rempailleur de textes ») et j’ai un autre projet de livre sur l’école (« Réinventer l’école sous le regard des enfants pauvres », ce qui nous changera du regard des héritiers sur l’école).

Je continue également d’effectuer de nombreuses conférences sur les parcours de vie et de pensée de Bachelard et de Camus. Après Amiens, Nancy, Épinal et Châteauroux, je vais effectuer prochainement trois conférences dans le cadre de l’université d’Aix-Marseille. Ce mode de transmission est de l’ordre du partage que je considère comme essentiel. Je projette de me rendre à Alger pour y entretenir la mémoire de Camus.

Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?

Michel Wavelet : On n’a pas suffisamment mesuré l’importance que Camus accordait à l’éducation. Et pourtant Camus n’a eu de cesse de vouloir transmettre par ses essais, son théâtre et ses récits des valeurs d’humanité et de solidarité auxquelles il était profondément attaché. Et pourtant son ultime roman inachevé est un roman d’éducation. Et pourtant Camus s’est exprimé à plusieurs reprises sur sa conception de l’école en dénonçant notamment son inadaptation à la société du futur.

Il eut néanmoins le temps, dans ce roman d’éducation, de montrer que l’on ne fabrique pas une femme ou un homme dans la solitude, mais dans l’interdépendance et l’entraide, que l’on ne forge pas l’humanité sans intelligence collective, que l’on n’élève pas un être fin et sensible sans amour et que l’on n’arrache pas un être à la pauvreté sans le précieux concours d’une école chaleureuse, fraternelle et solidaire.

La question de sa mise à l’écart de l’enseignement en 1938 par une commission présidée par le gouverneur général d’Algérie est un sujet tabou et troublant sur lequel je reviens aussi en détail dans mon dernier livre Albert Camus, enseignant empêché, pédagogue résistant. Camus ne s’est jamais exprimé sur cet épisode douloureux. Mais son silence, comme souvent chez lui, fut éloquent et son refus de siéger au jury du prix littéraire d’Algérie tant que le gouverneur en serait l’instigateur signe sa défiance à l’égard des autorités coloniales.

Entretien réalisé par Brahim Saci

Livres :

Albert Camus: Enseignant empêché, pédagogue résistant. Éditions L’Harmattan

Albert Camus : La voix de la pauvreté. Éditions L’Harmattan

Gaston Bachelard, l’inattendu : Les chemins d’une volonté. Éditions L’Harmattan

Pour réussir l’épreuve de français du concours de recrutement des professeurs des écoles. Éditions Delagrave

Libérons l’avenir de l’école. Éditions L’Harmattan

Une école pour chacun. Éditions L’Harmattan