Dans Le Chevalier véridique, Jean-Baptiste Évette fait renaître la figure effacée de Si Saddoq Ou l’Hadj, chef spirituel et résistant chaoui du XIXe siècle. À travers ce roman inspiré de faits réels et nourri d’archives françaises et de récits algériens, l’auteur tisse un pont entre les mémoires blessées de l’Algérie et de la France.

Ce récit Le Chevalier véridique, à la fois historique et profondément humain, explore les chemins de la foi, de la dignité et de l’engagement face à l’oppression. Une œuvre rare qui interroge notre rapport à l’histoire, à l’oubli, et à la possibilité d’un dialogue apaisé entre les peuples.

Le Matin d’Algérie : Qu’est-ce qui vous a conduit à exhumer la figure de Si Saddoq Ou l’Hadj et cette période méconnue de l’histoire ?

Jean-Baptiste Evette : Le choix du verbe « exhumer » me parle. En effet, je pense qu’une des vocations de la fiction est de tirer de l’oubli des figures et des moments, redonner voix et visage à des défunts, revisiter des périodes historiques qui ont contribué à engendrer le monde tel que nous le connaissons. Je ne crois pas que l’oubli puisse être une solution. La connaissance et l’acceptation du passé me paraissent être la seule voie.

J’ai découvert Si Saddoq Ou l’Hadj par un de ces hasards dont on arrive à penser qu’ils ne dépendent pas uniquement du hasard. J’ai terminé en 2014 un roman intitulé Tuer Napoléon III, publié chez Plon, dont le personnage principal, Étienne Sombre, faisait partie des opposants au coup d’État de Louis Napoléon Bonaparte, auto-proclamé empereur des Français. Cette lutte est assez méconnue.

Le roman finissait par la déportation de Sombre au pénitencier de Lambèse, comme nombre d’autres républicains de l’époque, son évasion et sa fuite dans les Aurès. Puis, j’ai découvert que la vallée des Aurès dans laquelle je l’avais envoyé sans trop réfléchir, celle de l’Oued Abiod, ou Ighzir Amellal en chaoui, avait participé au combat de Si Saddoq Ou l’Hadj contre la colonisation française précisément à cette époque-là, et avait chèrement payé son engagement.

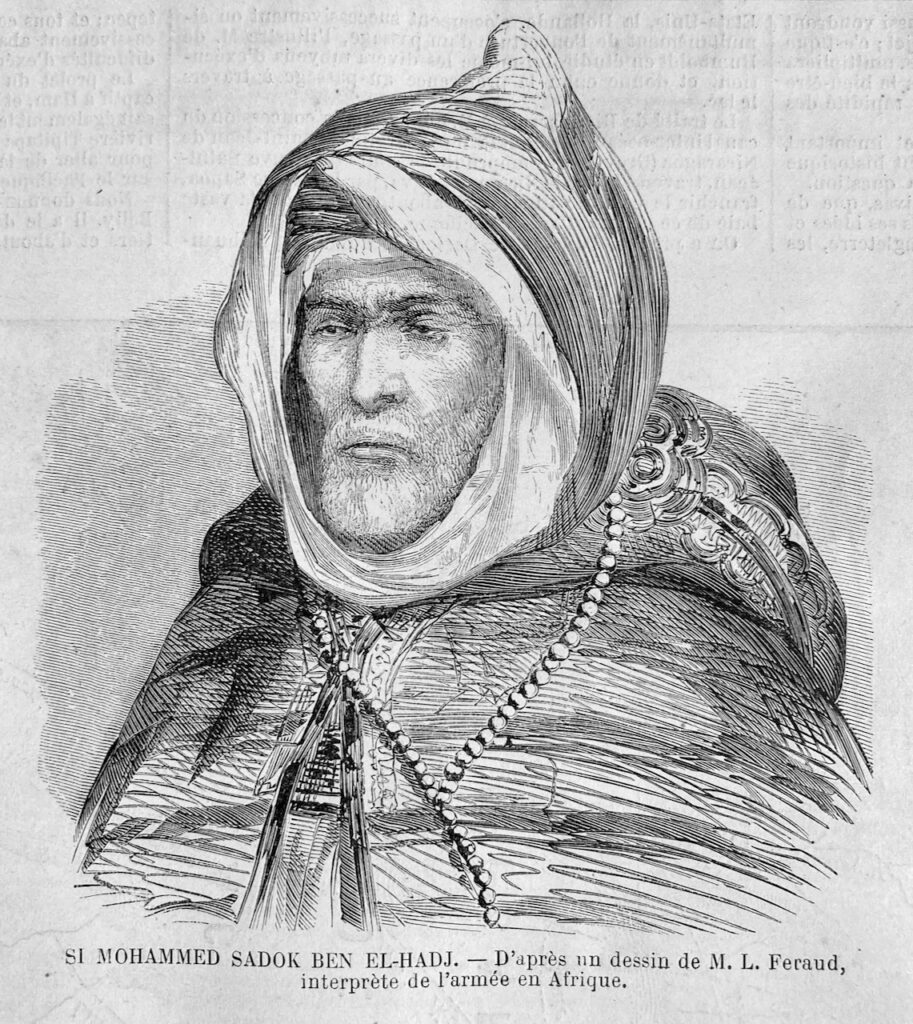

En outre, les archives civiles et militaires françaises témoignent de l’importance de l’insurrection de 1858-1859. Sa répression a demandé plus de 2 000 soldats français, de l’artillerie et des centaines de cavaliers commandés par des caïds. Les documents permettent de deviner le caractère exceptionnel de la figure de Si Saddoq, constamment opposé à la collaboration, respecté par ses ennemis, et d’une dignité que la défaite n’affaiblit à aucun moment. Visiter son tombeau dans l’Ahmar Khaddou et découvrir son portrait dans un numéro contemporain du journal L’Illustration ont été des moments que je n’oublierai jamais.

Le Matin d’Algérie : Comment avez-vous concilié rigueur historique et liberté romanesque dans ce récit ?

Jean-Baptiste Evette : Tout ce qui concerne Si Saddoq, ses fils et son entourage, les insurgés qui le soutiennent ou les actions de l’armée française s’appuie sur des documents issus des archives, tandis qu’une poignée de personnages fictifs, quelques Français, des villageois de Ghoufi et alentours, un sous-officier de Biskra, m’ont donné la liberté d’inventer la rencontre entre une famille française et des montagnards chaouis, les incompréhensions, les amitiés, les travaux et les bonheurs qui l’accompagnent, et de donner corps à ce que représentait la vie quotidienne, mutilée par le retour de la guerre.

J’aime beaucoup les cartes anciennes, et j’ai trouvé aux archives militaires de Vincennes une carte manuscrite de l’époque qui a donné un cadre à mes imaginations. J’ai aussi consulté les photographies et les documents ethnologiques rapportés beaucoup plus tard par Thérèse Rivière et Germaine Tillion, c’est tout un monde disparu dont j’ai beaucoup rêvé. La fiction, je crois, permet de redonner chair à des presque anonymes que l’histoire peine à prendre en compte, aussi j’ai eu soin de citer nommément tous les compagnons de Si Saddoq dont j’ai pu retrouver l’identité.

Le Matin d’Algérie : En quoi la conversion et l’engagement d’Étienne traduisent-ils une quête spirituelle qui dépasse la simple trajectoire individuelle ?

Jean-Baptiste Evette : Il me semble que le fait de se sentir incomplet, habité par un manque, d’aspirer à davantage, est une caractéristique de l’humanité, et mon personnage, plus qu’un autre peut-être, ressent ce vide intérieur. Qui ne cherche pas un trajet possible à travers l’absence de sens de la réalité, la cruauté de l’histoire, l’absurdité du destin ? Et puis, il y a aussi ces moments fugitifs où la beauté du monde est telle qu’on est saisi par un élan de gratitude.

Elle est spécialement sensible dans les paysages des Aurès et des Zibans qui, par leur beauté et leur rigueur, disposent à des pensées plus élevées et plus poétiques. Et la lumière ! La lumière de décembre dans la région de Biskra était telle que soudain j’arrivais à lire sans lunettes !

Le Chevalier véridique m’a en tout cas donné la chance, en plus d’arpenter des paysages inoubliables, des montagnes aux oasis, d’approfondir ma connaissance du Coran, de l’islam et de la sunna, et de la poésie qu’ils renferment, mais aussi de découvrir la spiritualité marquée par le soufisme de la confrérie Rahmania.

Le Matin d’Algérie : Selon vous, de quelle manière la littérature peut-elle contribuer à réconcilier les mémoires algérienne et française ?

Jean-Baptiste Evette : Les obstacles sont nombreux, mais je veux y croire, et la population algérienne de France, partie intégrante et importante du pays, rend cette réconciliation d’autant plus nécessaire.

Je suis né en 1964, après les accords de paix entre l’Algérie et la France, mais j’avais l’impression que mon pays gardait le silence sur un vilain secret, une plaie non traitée qui l’empoisonnait. Je ne connais pas de meilleur remède que de faire circuler la parole, la fiction, la poésie et l’histoire d’une rive à l’autre de la Méditerranée pour traiter ce genre de maux.

Il me semble que la littérature peut aider à faire connaître et reconnaître les crimes de la colonisation, mais aussi la résistance continue et acharnée des habitants du pays. La lutte ne s’est arrêtée ni en 1847 avec la reddition d’Abdelkader, pas plus qu’en 1871 avec la défaite d’El Mokrani. Malheureusement, il reste difficile de se procurer les livres d’histoire ou de fiction parus en Algérie, et il est, par exemple, tout à fait impossible d’acheter un exemplaire de mon roman en France. Une circulation plus fluide des livres (et des gens !) serait un progrès important.

Par ailleurs, les échanges que j’ai eus en Algérie sur la guerre, sur les mémoires, ont été incroyablement riches et chaleureux. Alors qu’il est tout à fait naturel que les Algériens soient fatigués de se faire raconter leur histoire par des Français, nombre d’entre eux ont encouragé mes recherches. Peut-être que sur ce point, les citoyens ordinaires de l’un et l’autre pays sont plus avancés que les ténors des deux rives qui prospèrent sur la mésentente.

Avec la compagnie de théâtre de rue Les Grandes Personnes, j’ai animé l’écriture d’ateliers Ancêtres qui créent depuis 2012, avec des participants de tous horizons, des spectacles sculptés sur les trajets de nos aïeux, et nous avons avancé sur cette question de l’opposition et de l’acceptation des mémoires, aussi bien avec des rapatriés qu’avec des enfants de victimes de la répression française.

Le Matin d’Algérie : Quelle portée donnez-vous aujourd’hui à la figure de Si Saddoq Ou l’Hadj dans la construction de l’identité algérienne ?

Jean-Baptiste Evette : Pour moi, Si Saddoq est une figure passionnante et complexe qui peut fissurer des représentations trop figées. C’est un Chaoui, un cheikh de la confrérie rahmaniya à la tête d’une importante zaouïa, et il réussit à unir sous la bannière de la résistance les montagnards des Aurès mais aussi les nomades des Zibans. Le général français Desvaux l’accuse d’être hérétique et d’accueillir des femmes pour la prière. C’est un lettré, mais il sait parler aux bergers et aux paysans de la montagne. Sa zaouïa, comme beaucoup d’autres, n’était pas située dans un lieu de confort, mais sur une frontière où des tribus s’étaient souvent combattues ; elle agissait pour la paix.

Si Saddoq était un mystique contemplatif, finalement il se résout à prendre les armes. Il risque sa vie, mais aussi celles de ses fils et de sa famille qui luttent à ses côtés. Son savoir, sa sincérité et la profondeur de sa foi sont incontestables, mais elle paraîtrait peut-être hétérodoxe aujourd’hui. L’armée française le combat, confie aux caïds le soin de détruire les villages de Ghoufi ou de Baniane qui le soutenaient, semant ainsi de profondes graines de discorde, mais d’autres Français assurent sa défense pendant son conseil de guerre ou écrivent au ministre pour réclamer sa grâce.

Le Matin d’Algérie : Quelles difficultés avez-vous rencontrées en croisant les sources des deux rives, et comment ces regards ont-ils enrichi votre récit ?

Jean-Baptiste Evette : Mes sources écrites sont principalement des archives militaires et civiles françaises ; je les ai photographiées et je les tiens à la disposition des chercheurs algériens qu’elles pourraient intéresser. J’ai déjà communiqué à plusieurs reprises les pièces du conseil de guerre de Si Saddoq à des correspondants algériens.

Il était assez facile de ne pas se laisser abuser par les accusations portées contre Si Saddoq par les gens qui le combattaient. J’aurais aimé avoir accès à davantage de sources algériennes, mais j’en ai peu trouvé. En visitant les lieux, en Algérie, en discutant avec des gens qui connaissaient l’histoire de Si Saddoq, j’ai recueilli des bribes de témoignages et de traditions orales qui m’ont été précieuses. Je n’aurais pas pu les trouver ici.

J’ai eu quelques échanges avec des étudiants et un professeur d’université qui travaille sur le sujet, et puis d’autres plus nombreux avec un ami algérien qui m’a guidé et qui m’a évité un certain nombre d’impairs ou de contre-sens. Si j’ai bien compris, il subsiste au moins par fragments un manuscrit mystique que Si Saddoq a écrit, mais, faute de connaître l’arabe, j’aurais été incapable de le lire et sans doute les gens qui le détiennent ne souhaitaient pas qu’il soit diffusé. Il arrive que l’on puisse se sentir propriétaire du passé, au point de ne pas avoir envie de le transmettre.

Cependant, il ne faut pas que nous restions assis chacun de notre côté de la mer, avec des pièces du même puzzle qui ne serait jamais reconstitué.

Le Matin d’Algérie : Quelle place attribuez-vous à la fiction dans le travail de relecture des récits nationaux et de la mémoire partagée ?

Jean-Baptiste Evette : Si j’étais historien ou sociologue, j’aurais sans doute travaillé sur les résistances mystiques à la colonisation, comme Fanny Colonna, ou sur la manière dont la colonisation a revivifié le thème du djihad, mais je suis romancier, et je pratique la fiction. À condition de ne pas recoller sur les gens du passé des sentiments et des mœurs qui sont les nôtres, à condition d’être en quelque sorte à l’écoute de leurs voix fantômes, la fiction donne accès aux merveilles de la vie quotidienne, de la spiritualité, de la différence. Parce qu’elle n’est pas objective, parce qu’elle se place davantage au niveau des individus, en épousant leurs points de vue, leurs émotions, elle sait peut-être mieux que l’histoire écouter les douleurs, les malheurs, ou raconter la poésie du quotidien, ses plages de sérénité au milieu des tempêtes.

Le Matin d’Algérie : Comment la résistance spirituelle et intellectuelle que vous décrivez éclaire-t-elle les tensions entre tradition et modernité dans l’Algérie coloniale ?

Jean-Baptiste Evette : Les habitants des vallées des Aurès, de l’Ahmar-Khaddou à Bouzina, avaient la particularité de participer à la fois aux manifestations religieuses très populaires et très anciennes des msamdas sur le Djebel Bous, qui comportaient transes et prophéties, et de fréquenter les zaouïas pour pratiquer la prière en commun et le dhikr. Au milieu du 19e siècle, cohabitaient une pratique mystique guidée par des érudits, et d’autres formes de piété populaire beaucoup moins encadrées. Cette riche diversité religieuse étonne ; ce n’est peut-être pas un hasard si Ben Badis vient de la même région.

Le Matin d’Algérie : Quel dialogue espérez-vous ouvrir entre les générations et entre les deux peuples à travers ce roman ?

Jean-Baptiste Evette : Je ne fais pas beaucoup d’illusion sur la portée réelle de ce que j’écris. En France, Plon a refusé de publier ce roman ; en Algérie, il est parfois compliqué de se le procurer. Mais je pense que les échanges et les débats valent mieux que le silence.

Le Matin d’Algérie : Envisagez-vous de prolonger cette exploration historique et mémorielle dans vos prochains travaux ?

Jean-Baptiste Evette : En ce moment, je travaille plutôt à une encyclopédie poétique des arbres, qui comporte d’ailleurs le palmier dattier et le genévrier thurifère, que j’ai rencontrés en Algérie, mais je reviendrai certainement à la fiction, et j’espère bien poursuivre les ateliers Ancêtres avec la compagnie Les Grandes Personnes, qui a déjà travaillé en Algérie, à Akbou ou à Oran.

Entretien réalisé par Djamal Guettala

Chevalier Véridique Éditions ANEP Février 2022

L’Illustration, d’après un dessin réalisé en août 1859, au moment de son procès en conseil de guerre à Constantine. Je le préfère de beaucoup à celui qui illustre la couverture du livre me disait L'auteur

Approche intéressante du passé.

Il est possible d’explorer le 19e siècle autrement que par les «vérités glissières» du présent. Dommage que les archives algériennes détenues par les institutions soient quasiment inaccessibles au public. A celà s’ajoute aux réticences des particuliers détenteurs de d’écrits familiaux.

Étonnant de voir que les autorités algériennes n’aient pas demandé aux turcs la restitution des archives de des beylicats. Il y a notamment celles subtilisées par le dey, mais également toutes celles qui couvrent les presque 3 siècles de domination turque.