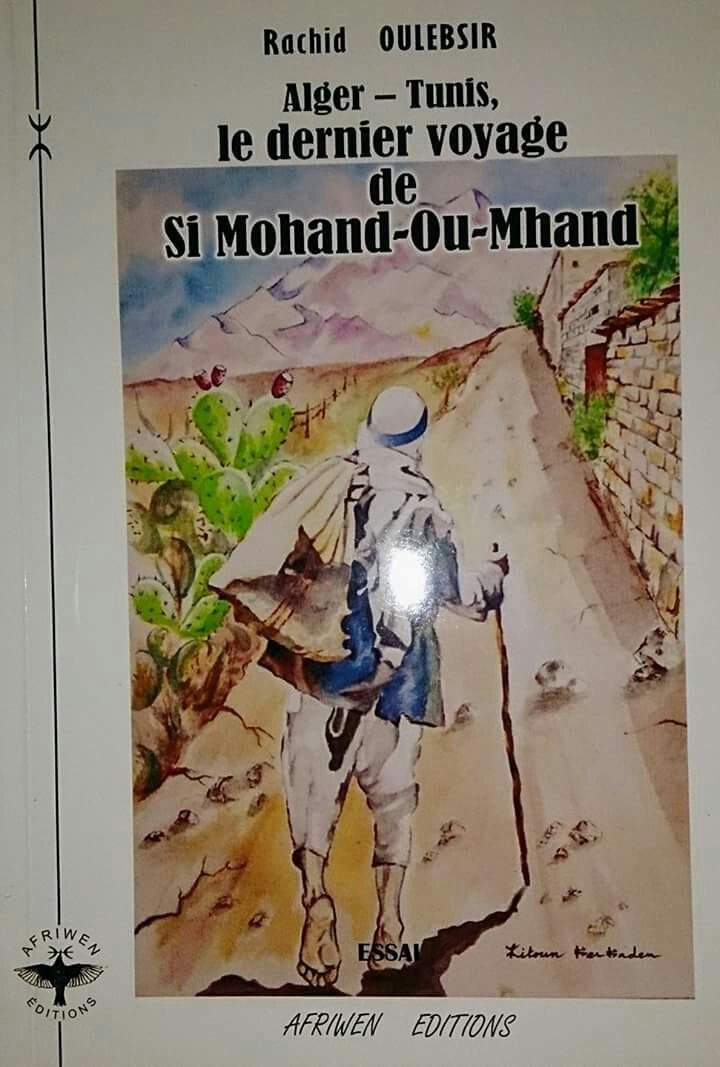

« Le dernier voyage de Si Mohand-Ou-Mhand » de Rachid Oulebsir retrace avec beaucoup de maîtrise l’épopée poétique et humaine du poète.

Rares les poètes qui ont accédé à la renommée et à la postérité en ayant juste dit le poème. Plus rares encore sont ceux d’entre eux qui ont atteint le panthéon de l’universalité, surtout dans des sociétés où la poésie est le fait du savant comme du profane, où l’asefru, la maxime et la bonne formule tiennent lieu d’outils puissants qui affûtent la rhétorique.

C’est la raison pour laquelle le cas du poète Si Mohand-Ou-Mhand est singulier, qu’il fascine au point, comme le disait Mouloud Mammeri, que son cas «apparut différent » d’emblée, car « pour lui la poésie n’était ni un métier ni un accident, c’était un destin : il ne l’avait ni cherchée ni choisie, elle s’est imposée à lui comme un fatum. Il avait reçu au vrai sens du terme « la vocation », il avait été «appelé », l’expression kabyle le dit bien « Tettunefk as », cela lui a été donné, et il n’était pas plus libre de refuser le don que de changer la couleur de ses yeux. »

Du poème oral, à l’immortalité, au pinacle de l’universalité

Qui d’entre nous n’a pas, un jour, entendu un poème ou juste quelques vers du poète de la marginalité et de l’errance. Nous en avons tous eu vent, la justesse du verbe, l’audace du propos, la grâce du vers court, incisif, grivois ; et qui, de surcroît, il ne disait jamais deux fois.

Il y a plus d’un siècle depuis sa disparition, mais la légende qui lui a ouvert, déjà vivant, grands ses bras, n’a de cesse de multiplier son aura et de l’élever chaque jour un peu plus au pinacle de l’universalité. Et ce n’est qu’un minimum de justice rendue pour un poète qui n’a jamais eu le destin, dit-on, de ses feuilles mortes qui se trouvent là où est la force des vents. Parce que Si Mohand-Ou-Mhand était à l’épicentre du séisme de la condition humaine, il était la voix tonnante et acerbe des sans-voix, la clameur qu’aucune chosification coloniale, idéologique ou autre, ne pouvait taire.

« Si Mohand est le seul poète de l’oralité berbère à accéder à l’immortalité ! Sa poésie a constitué en son temps un puissant ferment pour la pensée libertaire qui déverrouillait sporadiquement les serrures les plus sûres de la société kabyle archaïque et pudibonde, un aliment spirituel pour tous les révoltés contre l’ordre colonial esclavagiste, un refuge ravissant et un baume au cœur à toutes les victimes de la colonisation… », dit l’écrivain et anthropologue Rachid Oulebsir dans Alger-Tunis, Le dernier voyage de Si Mohand-Ou-Mhand, un essai passionnant, qui vous happe dès l’avant-propos, et de poursuivre plus loin, histoire d’y puiser l’indélébile leçon, car la poésie de l’aède, sa vie aussi, sa vie d’abord et surtout : « Incarne encore de nos jours, un aiguillon tenace pour la déconstruction du jacobinisme culturel hérité de la colonisation. Elle porte en elle une vision de sauvegarde des valeurs universelles qui ont nourri à travers les siècles les conduites créatrices de sens de nos ancêtres et de nos parents! »

Le ton est donné, le livre se veut un voyage pour pister le mystère, un voyage textuel à l’instar de celui interminable du poète de l’oralité, la route de l’infatigable vagabond dont chaque tournant érode les préjugés, mine les certitudes, vermoule l’ordre colonial imposé ou social hérité et établi.

« Annerez wala neknu

axir daewessu

anda ttqewiden ccifan !»

« Plutôt être broyé que plier et mettre le genou à terre face à la traitrise des maquereaux »

Qui ne connaît l’hymne au beau, le cri retentissant contre toutes les injustices et indignités ; le cri répété, transmis et puis hérité du poète comme on hérite de la langue et des oliviers !

L’essayiste trace la trame du texte, va chercher d’abord du côté de l’enfance de l’aède, à l’affût du lieu « ombilical », la mère comme la patrie ou la genèse du tout, l’espace premier des muses nourricières et des éveils aux questions qui hantent la condition des hommes et des femmes. Et l’on apprend l’innocence spoliée, les insouciances amputées et les honneurs bafoués.

En 1857, à la conquête de la Kabylie, déjà vivant en exil, sa famille fuyant une dette de sang, le jeune Mohand qui sortait le troupeau de la famille, cavalcadait dans les sentiers et ruelles d’Icharaiwen, n’avait que 7 ans, mais était déjà dans l’œil du drame. Car il y avait plus d’une décennie, le Maréchal Bugeaud déclarait, poète s’il en est de l’anéantissement :

« J’entrerai dans vos montagnes

Je brûlerai vos villages, vos maisons

Je couperai vos arbres fruitiers

Et alors ne vous en prenez qu’à vous seuls »

Il était en effet important pour l’anthropologue Rachid Oulebsir de nous livrer les lettres fatidiques, le propos terrifiant fait poème du représentant colonial pour dire le rapport intime du poète à sa terre, de son œuvre à l’histoire, de la proximité intime de l’art et de son contraire, et ce, des « Jardins suspendus » de son enfance, aux résistances aussi salvatrices que meurtrières des siens, jusqu’à la fin d’un monde ou du monde simplement.

Asmi llan wid ak icfan

D lfahmin iɣṛan

Naɛcaq di lward nteẓzut

Nerra d lesdud bbwaman

Ar ites lejnan

Ifraḥ wargaz tameṭṭut

Tura mi d lexxer n zzman

ḥeḍṛaɣ mi s ksan

ḥesben bab is yemmut

Ils se souviennent encore

les esprits eclairés

de mon amour pour les fleurs que je plantais

je captais l’eau des sources

et mon jardin irrigué

faisais la joie des hommes et des femmes

Maintenant que c’est la fin de notre monde

je regarde impuissant les ravageurs

le détruire comme un bien sans maitre

1857 et 1871, deux dates clés pour comprendre l’œuvre mohandienne

1857 donc, sept ans, l’enfance, la dette de sang, la fuite et déjà l’exil. Voilà des mots chargés pour qu’aboutisse la causalité à l’œuvre poétique révolutionnaire, orale, mais combien ancrée dans la mémoire collective. Et puis, l’autre année fatale, 1871, l’apocalypse qui n’a rien de céleste, la fin du monde, la fin des temps heureux. Deux dates qui scelleront le destin d’un peuple ou de plusieurs peuples. Deux dates essentielles pour comprendre la démarche poétique mohandienne, réaliser à quel point le verbe peut devenir l’épée qui guerroie contre l’absurde, une arme d’instruction massive.

Rien ne sera plus comme avant, après la répression, après le génocide. Et pour être au plus près du commencement, l’auteur nous livre des chiffres attestés, documentant le propos de sources sûres, pour nous dire comment le poète volait le feu du poème tel le cri fié à l’écho de la postérité dans le magma du volcan génocidaire. L’insurrection des 250 tribus kabyles à la tête desquelles El Mokrani et Cheikh Aheddad est réprimée dans le sang. S’ensuivirent les représailles : déshonneur massifié, meurtres, viols, expropriations, terres brûlées, exils forcés… ; des chiffres, des dires même de l’auteur, qui font frémir, rapportés d’un colloque sur l’insurrection de 1871 dans lequel historiens et spécialistes s’entendirent sur l’ampleur de l’hécatombe : «56 800 hectares de terre arable séquestrés entre 1871 et 1878, 30 000 morts parmi les insurgés, 300 000 personnes touchées par la famine, les maladies, la destruction des récoltes et les incendies des arbres fruitiers, 5 milliards de francs-Or payés par les Kabyles à la France, les impôts les plus lourds de l’histoire de l’humanité…»

Et Si Mohand-Ou-Mhand était là, le poète errant qui n’a jamais fait partie d’un quelque registre colonial, ni jamais été tenté par quelque profit ou prébende qui l’aurait détourné de sa mission quasi-séraphique, parce que n’est-ce pas, lui prête la légende, c’est un ange qui lui intime l’ordre : « Parle et je fais la rime, ou bien fais la rime et je parlerai. » Et comme le poète regardait comme nul autre, il a vu l’innommable ; les muses inspiratrices ne pouvaient s’empêcher de tailler par sa métaphore l’image de l’inédite topographie de la douleur.

Il opposera à la barbarie de l’abolition de l’homme, la poésie de la civilisation qui ouvre la porte de l’ultime possible. Lui-même, alors que son père avait été fusillé devant ses yeux, est sauvé par l’amour d’une femme :« La fille de l’un des officiers préposés au peloton d’exécution des Kabyles résistants, tous âges et sexes confondus. » Sauvé par les larmes et supplications de l’amante. Quel destin pour un poète !

Nuday tt id mkul rrif

leblad akw kif kif

lecca yakw meden lherqa

Je l’ai parcouru de part en part

C’est le même désespoir

Le même incendie dans les cœurs

Le poète dira d’emblée le pays, le sien, celui dont avaient été expropriés les hommes d’honneur. Il accompagnera de son verbe où ne tarissent jamais le symbole, la métonymie, la métaphore et l’allégorie. Si Mohand-Ou-Mhand n’est pas qu’un poète, il est un phare qui illumine dans la nuit féroce, il se sentira au reste investi de la mission de dire les siens, voire le porteur d’un destin, dire pour éclairer, et ne jamais dire le même poème deux fois pour ancrer la référence dans les tréfonds, ourdir de quelques rimes les secousses qui ébranlent l’ordre colonial, mais aussi conservateur.

« Parle et je fais la rime, ou bien fais la rime et je parlerai. »

Le poète est de tous les combats émancipateurs. Et puisque c’est l’ange qui parle en lui, la transgression est poésie, la vérité ne s’embarrasse d’aucune retenue si ce n’est de celle de l’amour qu’il doit aux siens, du devoir de trouver la formule idoine pour dire les damnés de la terre, et l’auteur de l’essai, Rachid Oulebsir, le dira si bien : « Aucun reproche ne pouvait être fait à un ange ! Sa poésie excessive de vérité, passait et s’imposait comme une clé magique aux serrures rouillées d’une société en ruine. Depuis l’apparition de l’ange, sa langue s’est déliée, sa parole s’est libérée. Il a déclamé tant de poésies révolutionnaires sur l’amour, sur son errance féconde et sur les mutations forcées de sa société berbère, kabyle, arabophone ou francophone. Il s’est comporté dans son écriture orale, précieux viatique de long cours, comme un guide spirituel…»

Il ne restait plus que le poème pour rompre le silence de la résignation, exorciser les démons de l’affaissement. Dans le déluge de la dépersonnalisation, l’asefru est une planche de salut, car…

Ddenya f medden tfusel

Di lefhem yetnessel

Zzwamel bedlen tikli

Kra bbw’llan d lasel

lyaba yehmel

saryan talaba ur telli

Lgern akka it id yersel

Deg nezgum nehsel

Mi nger aguddim neyli

Notre monde a explosé

C’est une vérité bien établie

Les canailles en profitent

Tout homme respectueux des valeurs

A rejoint la forêt, nu

Sans aucun vêtement pour l’honneur

Nous vivons des temps maudits

Englués dans le désespoir

Nous trébuchons au moindre pas

Le dernier voyage de Si-Mohand-Ou-Mhand ne se contente pas de nous redire la poète célèbre de l’oralité, de nous relater la textualité qui peint le déracinement et relate l’expropriation, ou de nous rapporter la conscience anticoloniale, mais elle suit pas à pas la marche du voyageur intrépide, le bohème qui fonde à coups de poèmes, comme à coups de marteau, le rêve d’une société affranchie aussi bien de ses archaïsmes que des jougs de la colonisation. La marche qui abolit la géographie est presque une démarche poétique dont chaque halte accouche d’un poème qui révolutionne, qui secoue, qui aiguillonne.

Le voyage assagit, la route est âpre, mais elle revendique les rencontres, bâtit des ponts, puis pose les premières briques d’un monde nouveau.

Le poète «des muses érotiques» qui «ouvrit la cité interdite à l’amour»

Si Mohand dira pour défendre la veuve et l’orphelin, pour dénoncer le sexisme qui souille les âmes, la condition faite aux femmes qui n’ont même pas le droit de choisir leur époux. Il défendra l’ouvrier et mettra les mots sur les grands maux : l’amour, les relations charnelles, la transgression des interdits. Jamais poète n’a été admis à dire publiquement l’amour comme Si Mohand ; son poème, sa stature, ses luttes, sa probité, son désintéressement, sa subversion, sa légende sont pour le moins transcendants. Il est accueilli, chanté, célébré aux quatre coins du pays, et même au-delà. Il n’est pas seulement un poète, il est d’abord un symbole de résistance et de résilience.

« Si Mohand Ou Mhand se chargea de révolutionner cette société demeurée immobile durant des siècles, de faire éclater les ultimes serrures pudibondes de la cité kabyle déjà en ruines sous les coups de boutoir de l’occupation française ! Cette société fermée devait s’ouvrir, la culture et précisément la poésie, en sera le trousseau de clés pour toutes ces portes verrouillées de l’intérieur ! La colonisation lui en donnera l’occasion tragique mais féconde. »

Le poète « ouvrit la cité interdite à la poésie et à l’amour.» Car si le poème paillard et le vers grivois n’étaient dits que par les bergers dans les lointains pâturages, explique l’auteur, Si Mohand, lui, a su l’introduire dans la cité. Les mots qui fouaillaient les espaces prohibés de l’intime et disaient les attributs de la féminité étaient tolérés dans la bouche du poète connu, parce qu’il avait conquis les cœurs et les mémoires. Partout où il passait, on le demandait, on le suppliait de dire son asefru, rare lumière où trouver un peu de sens…

Ṭtehr i Zineb treyyes J’ai vu la belle Zineb

D abdid a lkayes qui s’en allait tranquillement

Ar ttberna n Karantini Vers le bar de Karantini

Laɛyun d afrux n Tawes Œil de paon

Ssfifa tebges ceinture de fil doré

Taksumt is d afilali peau fine couleur de Filali

Yumayen i tensa weḥd s Elle a dormi deux nuits seule

Ḥed ur tt iwunes sans aucun compagnon

Kfan lefḥul d Micli Il n’y a plus d’hommes à Michelet

« Il semait ses poèmes comme autant de grains que la terre enfouissait et que la pluie ferait germer pour un futur printemps, analysant avec des mots simples d’une grande précision la déconstruction de sa société, le démantèlement de l’ordre tribal ancien par la puissance coloniale.»

Il est des vies qui sont des leçons, et celle du poète de l’oralité en est une qui ne nous éclaire pas seulement sur la manière qu’avait l’art de magnifier le vivant et de peupler le silence déraisonnable du monde, mais elle jette un faisceau aveuglant de lumière sur la réification coloniale ; une vie pour une poésie comme une fouille dans les profondeurs de l’archéologie des âmes, une révolte et une transgression qui transcende la misère des hommes. Et l’essai de l’écrivain Rachid Oulebsir nous plonge dans l’histoire, nous rapporte la condition coloniale faite aux hommes pour qui la terre est le sang, le déshonneur le point paroxysmique de la défaite.

Pour réinventer la trame du poème de la subversion, comprendre la plume à l’origine de l’amedyaz, il trempe son texte dans l’encrier de l’histoire. Et, lecteurs, nous réalisons, presque à notre insu, que Si Mohand-Ou-Mhand était un grand poète, mais aussi un témoin oculaire qui ne s’est pas contenté de dire son monde, mais qui a tout fait pour le changer, si tant est que l’on puisse le changer. Bien mieux, on ressort avec l’idée presque nette que la vie de Si Mohand, son existence même, est la preuve de l’abjection coloniale, et que, surtout, le poème a le don rare de rallumer l’espoir dans les âmes éteintes par l’inimitié et la mort pédagogique.

Les gens accueillent son asefru comme un bol de fraicheur qui abreuve la soif du possible dans le déluge de la sécheresse de l’homme : « On rencontre un peu partout des gens qui citent si Mohand Ou Mhand ou rapportent des poèmes de lui. Pour certains de ceux-ci, le degré de probabilité est si grand qu’il équivaut pratiquement à une certitude. » disait Mammeri de ce mystère qu’avait la mémoire de consacrer le souvenir du poète.

Le dernier voyage

D’Alger à Tunis, pour le dernier voyage, la marche l’ayant extenué, les misères innombrables des hommes l’éprouvant chaque jour un peu plus, il n’omit pourtant jamais son poème pour chaque bout de route, pour chaque halte, pour chaque rencontre. Et parce que, dira l’essayiste, « Les repères sont perdus, les valeurs souillées, la kabylité a pris un sérieux coup dans l’esprit et l’expression, le fond et la forme. La soumission à l’ordre colonial a remonté en surface toute l’opprobre que les institutions anciennes avaient contenu… Si Mohand décida de s’en aller, reprendre les chemins caillouteux pour un exil définitif en un voyage particulier ! Il revisitera tous les lieux qui lui sont chers, passera des moments souvent trop courts avec les amis et ceux qui comme lui ont gardé la souvenance du pays perdu ! »

Ṣṣvaḥ zik a nekker anṛuḥ

kulci d futtuḥ

Ɣer ccix Muḥend-u-lusin

L’aube pointe, je me lève pour partir

Le bon présage est matinal

Rendre visite au Cheikh Mohand-ou-Lhocine

L’auteur écrit que pour son dernier voyage, «une cinquantaine de poèmes sera récupérée d’une féconde et inépuisable production orale! Parti pour un exil sans fin, un voyage particulier ! Il revisitera tous les lieux qui lui sont chers, passera des moments souvent trop courts avec les amis et ceux qui comme lui ont gardé la souvenance du pays perdu ! Son ami d’enfance Si Youcef Oulefki dira à Mouloud Feraoun, que Si Mohand ne prenait ni le train ni le bateau, outils de l’occupant français et symboles d’une modernité imposée venue d’ailleurs. Il marchait à pied de longues distances comme si marcher entretenait le lien direct à la terre, au sol natal. La chaleur et la poussière de la terre faisaient corps avec l’âme meurtrie du poète en marche.»

Et l’on trouve ou redécouvre tous les poèmes ou presque que la mémoire collective a glanés sur la route du dernier voyage de l’amdeyaz, comme pour que s’accomplisse le destin d’un homme et que s’ouvre pour lui le portail de l’immortalité.

Tikelt ar nebd asefru Cette fois j’entame ma poésie

Allah ad ilhu Je l’espère belle et intelligente

Ar dinadi deg lwaḍyat et se repandra par monts et par vaux

Wi sslan ar d a-t-yaru Que celui qui l’ecoute l’ecrive

Ur a s iberru et le répète partout

W’illabn d lfahem yeẓra t l’intelligent enn capitalisera le

sens.

L’auteur de Alger-Tunis, Le dernier voyage de Si Mohand-Ou-Mhand, dira que ce poème est aussi une demande : « À tous les lettrés d’en garder trace par l’ecriture et d’engager la sauvegarde de toute création culturelle contre l’oubli et la mort des symboles, des valeurs et des repères qu’elle transmet. »

Le livre est étoffé par les portraits de Si Mohand faits par des auteurs berbères connus : Amar Boulifa, Mouloud Feraoun, Maouloud Mammeri, rachid Mokhtari, Younes Adli, Abdeslam Abdenour ; une diversité des points de vue qui ne manque pas d’enrichir le lecteur, de susciter d’autres questions aussi, parce que l’oeuvre de Si Mohand OuMahnd est toujours à (re)découvrir.

« Ce qui m’a poussé à écrire ce livre, dira Rachid Oulebsir pour répondre à ma question, est que si Mohand Ou Mhand est – peut-être – le premier militant de la sauvegarde de la culture orale par l’écriture ; il engageait tous les porteurs de parole à mettre noir sur blanc leurs contes et leur poésie. Encore qu’il ne répétât jamais l’un de ses poèmes, il exhortait toute personne aimant ses poèmes à les consigner tels quels pour les transmettre dans leur authenticité. » Win s yeslan Ad At yaru ». Par ailleurs, entre 1872 et 1878, Si Mohand Ou Mhand séjournait régulièrement dans les villages de mes ancêtres At Mlikech, auxquels il rendit hommage dans de nombreux poèmes.

À cette époque tragique, Si Mohand Said Amlikech, le Prince des poètes, comme le qualifiait Mouloud Mammeri, recevait Si Mohand dans son école »Tasefsaft », où tous les jeunes poètes du Djurdjura et de la Soummam venaient croiser la rime et l’espérance. Et si Mohand était le maître du jury ; il délivrait les parchemins sanctionnant la qualité de poètes de tous les lauréats. En ce sens, il fut le pionnier de la sauvegarde de l’oralité en engageant tout poète, tout porteur de parole à aller vers l’écriture. Cet esprit de sauvegarde qui animait notre poète a échappé à tous les auteurs qui ont le mérite d’avoir analysé la poétique de Si Mohand. Somme toute, Je me sentis le devoir de remettre la pensée de ce géant dans le contexte colonial infernal qui l’avait générée pour inscrire les premiers élans du patriotisme libérateur et le rôle de la poésie dans la résilience générale. Écrire autour de l’œuvre et de la vie exceptionnelles de cet immense poète, ce révolutionnaire fut pour moi une délivrance.»

Alger-Tunis, Le dernier voyage de Si Mohand-Ou-Mhand, de l’écrivain anthropologue Rachid Oulebsir est un livre passionnant, riche de ses angles d’attaque choisis, de sa manière de dire l’ancrage d’une poésie de l’oralité dans son terroir, de jeter loin ses racines tels les oliviers centenaires ou plurimillénaires pour mieux s’élever dans l’azur, dompter l’altitude et filtrer le soleil pour l’or liquide des olives. Et l’on comprend que Si Mohand est un monument, un capital symbolique à explorer, un poète comme une leçon à célébrer et à réciter par toute l’humanité.

Louenas Hassani, écrivain

La légende sous la photo du vieil homme dit « Image d’illustration. » Certains lecteurs croiront peut-être que c’est bien Si Muh U Mhend lui-même.

Ce serait comme les centaines de millions de chrétiens dans le monde qui croient que le hippie blond aux yeux bleus et aux cheveux longs qu’il voient partout dans les églises et des millions d’images partout au moinde est bien Jésus Christ.