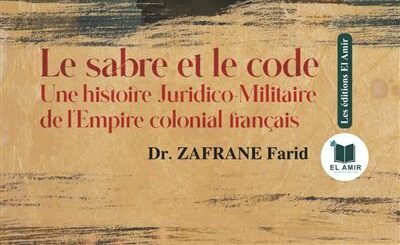

Dans « Le sabre et le code – Une histoire juridico-militaire de l’empire colonial français », Farid Zafrane propose une lecture incisive et rigoureuse de l’articulation entre conquête militaire et construction juridique dans l’empire français. Publié aux éditions El Amir – Marseille 2025, cet essai met en lumière les racines d’un héritage toujours perceptible : la persistance, dans le droit contemporain, de logiques héritées de la colonisation.

Dès l’avant-propos, Zafrane inscrit la colonisation dans une temporalité longue, celle d’un système mondial d’annexion, d’assujettissement et d’exploitation, consolidé après la Conférence de Berlin (1884-1885). La France a ainsi bâti un droit colonial hiérarchisé, fondé sur une séparation radicale entre citoyens français et sujets colonisés. Les premiers jouissaient des principes républicains ; les seconds subissaient un droit d’exception où la présomption de culpabilité était la norme. Comme l’écrit l’auteur, « le droit colonial ne fut jamais neutre, il fut une arme pensée pour légitimer la domination ».

Ancien militaire devenu juriste, Farid Zafrane analyse la complémentarité du sabre et du code : l’un réprime, l’autre codifie. Le droit colonial n’est pas un accident, mais une architecture planifiée par les juristes, administrateurs, ethnologues et sociologues de la Troisième République. Cette alliance entre science et politique visait à donner au projet impérial une façade rationnelle, scientifique et parfois morale.

Le cœur du livre est consacré au Code de l’indigénat (1881), né en Algérie et étendu ensuite à l’Afrique occidentale et centrale, ainsi qu’à l’Indochine. Ce code instaure un régime disciplinaire inédit : sanctions administratives sans procès, hiérarchie raciale institutionnalisée, justice expéditive. Comme l’explique Zafrane, « le droit colonial créait deux humanités juridiques : l’une dotée de droits, l’autre de devoirs et de sanctions ». Sous couvert de « mission civilisatrice », la République produit un système où l’injustice devient loi.

L’auteur insiste sur le caractère réfléchi de cette différenciation raciale, soutenue par des figures comme André Girault ou Robert Maunier, théoriciens d’une justice adaptée à la « nature » des indigènes, c’est-à-dire expéditive et paternaliste. Il montre également le rôle central des sciences sociales au service de l’Empire : ethnologues et sociologues, par leurs expertises, légitimaient le contrôle et la domination des populations colonisées.

Mais le livre va plus loin : il souligne la continuité de ces logiques. Les mécanismes d’exception expérimentés outre-mer s’infiltrent dans la législation française contemporaine : état d’urgence, internement administratif, politiques sécuritaires. Ces dispositifs prolongent, sous d’autres noms, la vieille distinction entre ceux jugés dignes de confiance et ceux qu’il faut surveiller.

Farid Zafrane n’écrit pas pour accuser, mais pour éclairer. Fidèle aux valeurs républicaines et à l’honneur militaire, il rappelle, en citant Nelson Mandela, que « la liberté ne se mesure pas seulement à l’abolition des chaînes, mais à la capacité de respecter celle des autres ». Son essai, précis historiquement et riche éthiquement, invite à comprendre le droit colonial non comme un reliquat lointain, mais comme un système dont les échos traversent encore la législation et la pratique contemporaines.

Enfin, un mot d’édifice souligne la reconnaissance académique du livre : l’université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou l’a inscrit comme référence scientifique pour ses étudiants en sciences humaines et sociales, soulignant sa valeur pédagogique et intellectuelle.

Le sabre et le code n’est donc pas seulement un récit historique et juridique. C’est une réflexion sur le présent et une invitation à décoder les héritages du passé pour que le droit redevienne une véritable frontière de justice, et cesse d’être un instrument de hiérarchisation invisible entre les hommes.

Farid Zafrane, avocat et docteur en droit international public, politologue et spécialiste de l’Afrique, ancien militaire et fonctionnaire d’État français, est aujourd’hui chercheur et conférencier. Sa thèse sur la gouvernance française en Afrique a été récompensée par l’Académie des Sciences de l’Outre-Mer. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages et articles sur les dynamiques internationales et géostratégiques en Afrique et en Méditerranée.

Djamal Guettala

Édité chez Éditions El Amir – Marseille 2025

Farid Zafrane est avocat et docteur en droit international public, politologue et spécialiste de l’Afrique. Ancien militaire et fonctionnaire d’État français, il est chercheur et conférencier, auteur de plusieurs ouvrages sur les dynamiques internationales et géostratégiques en Afrique et en Méditerranée. Sa thèse sur la gouvernance française en Afrique a été récompensée par l’Académie des Sciences de l’Outre-Mer.