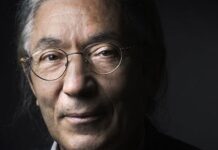

Le prix Nobel 2025 de littérature a été décerné, ce jeudi 9 octobre, à l’auteur hongrois László Krasznahorkai « pour son œuvre convaincante et visionnaire qui, au milieu d’une terreur apocalyptique, réaffirme le pouvoir de l’art ». Né à Gyula, l’écrivain et scénariste de 71 ans est connu pour ses dystopies.

Pour une fois, le lauréat figurait parmi les favoris annoncés. Et lors du premier échange téléphonique avec l’académie Nobel à Stockholm, le sujet principal de la discussion était apparemment les modalités concernant la remise du prix en décembre…

L’écrivain hongrois László Krasznahorkai vient donc de remporter le plus prestigieux et aussi le mieux doté des prix littéraires au monde, avec 11 millions de couronnes suédoises, c’est-à-dire plus de 970 000 euros. Vingt-trois ans après son compatriote Imre Kertesz, il devient le 118e lauréat à avoir remporté la récompense ultime.

Un monde sans repères

Né en 1954, en tant que fils d’un avocat et d’une fonctionnaire, Krasznahorkai a grandi dans la petite ville de Gyula, au sud-est de la Hongrie, près de la frontière roumaine. Une région rurale isolée dans laquelle il a plongé l’histoire de son premier roman, Sátántangó, publié en 1985. A l’époque, le récit avait fait sensation dans le monde littéraire hongrois. Il y raconte le destin d’un groupe de résidents démunis vivant dans une ferme collective abandonnée dans la campagne hongroise, juste avant la chute du communisme. Un monde sans repères où l’ennui et la dépression règnent. « Tous les personnages du roman attendent qu’un miracle se produise, un espoir qui est d’emblée anéanti par la citation de Kafka en exergue du livre : « Dans ce cas, je vais passer à côté de la chose en l’attendant » », a remarqué l’Académie Nobel de Stockholm.

Son parcours littéraire est semé de détours. Il suit d’abord des études en droit à l’université de Budapest, avant de se tourner vers la peinture et l’art visuel. Mais, influencé par des écrivains comme Kafka, Nietzsche ou Thomas Bernhard, il décide de consacrer sa vie à la langue et à l’écrit, à une époque où la Hongrie était encore sous le règne communiste. Et ce n’est peut-être pas un hasard, si beaucoup de ses écrits sont imprégnés d’une réflexion sur l’oppression et la quête de la liberté individuelle.

« La réalité examinée jusqu’à la folie »

Dans son style littéraire particulièrement complexe, Krasznahorkai n’hésite pas à construire des phrases pouvant s’étendre sur plusieurs pages et où des monologues intérieurs s’entrecroisent. Il transforme ainsi le lecteur en voyageur, perdu dans un monde oscillant entre le réel et l’imaginaire. « La réalité examinée jusqu’à la folie », avait défini l’auteur lui-même son style parfois obsessionnel.

Parmi ces œuvres majeures figure aussi La Mélancolie de la résistance, publié en 1998. « Un récit fantastique et horrifique », situé dans une petite ville hongroise nichée dans une vallée des Carpates et dans une société post-totalitaire explorant les ténèbres de l’âme humaine. L’éditeur français du prix Nobel de littérature 2025, la maison Cambourakis, qui a traduit sept roman de l’auteur (dont Au nord par une montagne, au sud par un lac, à l’ouest par les chemins, à l’est par un cours d’eau en 2010, puis Guerre et guerre et Petits travaux pour un palais en 2024), s’est déclaré dans la foulée « très fier » de cette récompense. Son prochain roman, Herscht 07769, fait référence à un morceau de Jean-Sébastien Bach. Selon la maison d’édition Gallimard, il sera publié probablement en 2026. Lauréat du prestigieux prix international Booker en 2015, traduit dans de nombreuses langues, l’œuvre de László Krasznahorkai a aussi connu un rayonnement loin au-delà des frontières hongroises grâce à l’adaptation cinématographique de son livre Sátántangó (Le Tango du Satan) en 1994, par le réalisateur Béla Tarr, qui en a fait un triptyque monumental de 7h30.

Ceux qui espéraient que l’écrivain algérien Boualem Sansal, emprisonné en Algérie depuis novembre 2024 et condamné à 5 ans de prison pour atteinte à l’unité territoriale, recevrait le prix Nobel ont été déçus. Ils espéraient de pouvoir déclencher une mobilisation semblable à celle qui avait suivi lors de l’attribution du prix à l’écrivain célèbre pour son engagement contre la guerre en Algérie, Albert Camus, en 1957.

Aucun nom africain ne circulait cette année

Contrairement aux éditions précédentes, avec des favoris publiquement avancés comme le Somalien Nuruddin Farah ou le Kenyan Ngugi wa Thiong’o, aucun nom africain ne circulait cette année.

Jusqu’à aujourd’hui, seulement cinq écrivains du continent africain ont reçu le prix Nobel de littérature : le chantre de la liberté, le Nigérian Wole Soyinka, est devenu, en 1986, le premier écrivain noir et le premier auteur africain nobélisé par le prix de littérature, suivi en 1988 par le « Victor Hugo du Caire », l’Égyptien Naguib Mahfouz, la militante contre l’apartheid, la Sud-Africaine Nadine Gordimer en 1991, devenue la première femme du continent africain distinguée par le prix, l’écrivain anti-raciste John Maxwell Coetzee (« écrivain occidental vivant en Afrique du Sud ») en 2003 et le Tanzanien Abdulrazak Gurnah, qui s’est vu décerner le prix en 2021 et qui a été félicité pour ses récits sur le « destin des réfugiés pris entre les cultures et les continents ». Depuis 1901, l’Europe et l’Amérique du Nord représentent les trois quarts des auteurs récompensés par la plus prestigieuse distinction littéraire du monde.

L’an dernier, le prix Nobel de littérature avait été remis à la romancière sud-coréenne Han Kang.

RFI