Une lettre ouverte, signée par un groupe d’universitaires, dont des enseignants de la Faculté d’histoire de l’Université d’Alger, a récemment été adressée au président de la République pour demander la libération de l’enseignant universitaire, Mohamed El-Amine Belghit.

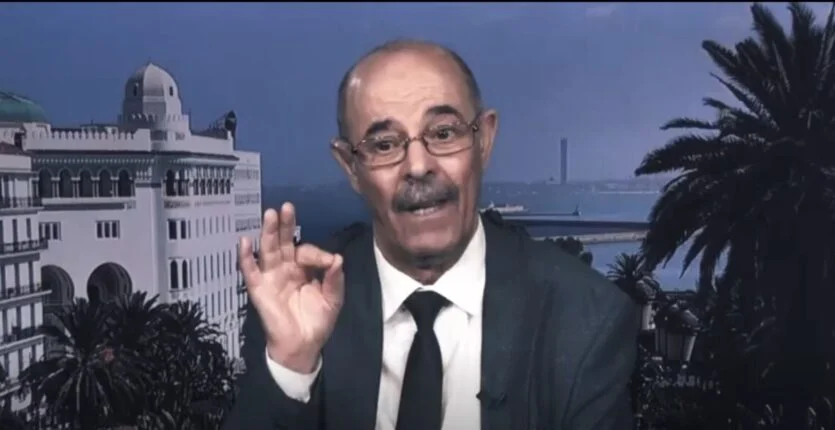

Le courant anti-amazighité sort du bois avec l’affaire Belghit. Présenté comme un « pilier de l’histoire algérienne », Mohamed Amine Belghit fait pourtant l’objet de poursuites pour des propos qui, loin de relever d’un débat académique légitime, sont considérés comme portant atteinte à l’un des fondements identitaires de l’Algérie et une remise en cause de la constitution algérienne.

Derrière le ton solennel et les appels au respect dus à une longue carrière, c’est une forme de solidarité de corps qui s’exprime, où le statut de collègue et le parcours professionnel semblent peser davantage que la gravité des faits reprochés. Les signataires ne défendent pas ici une liberté académique menacée, mais cherchent à réhabiliter un discours qui dépasse les limites du cadre universitaire pour entrer en conflit avec la loi.

Car les propos de Belghit ne relèvent ni d’une interprétation historique controversée, ni d’un point de vue marginal sur une question débattue : ils s’inscrivent dans une logique d’exclusion, niant une composante essentielle de l’identité algérienne. Ce n’est pas l’historien qu’on sanctionne, mais le dérapage idéologique.

Or, c’est justement ce glissement que le soutien exprimé dans la lettre tend à banaliser. En invoquant son apport scientifique ou son engagement intellectuel, les signataires semblent vouloir exonérer leur collègue de toute responsabilité morale et scientifique. Comme si la production d’ouvrages ou l’encadrement de thèses suffisait à absoudre tout écart à l’éthique universitaire.

Ce réflexe corporatiste pose question. Car à trop vouloir défendre l’un des leurs, certains enseignants donnent l’impression que l’université se replie sur elle-même, au détriment des principes qui fondent sa légitimité : la rigueur, l’objectivité et le respect de la pluralité nationale. En agissant ainsi, c’est la crédibilité de l’institution universitaire qui s’en trouve fragilisée.

En appelant à « restituer sa dignité » à Belghit, c’est moins à la justice qu’on s’adresse qu’à une nostalgie d’une autorité académique qui serait au-dessus des lois. Or, dans une société démocratique, l’universitaire, aussi éminent soit-il, n’est pas au-dessus du débat public, ni à l’abri des règles qui régissent la parole responsable.

L’Algérie a besoin d’intellectuels engagés, mais aussi exigeants. D’universitaires capables de débattre, de questionner, de critiquer – sans jamais céder à la tentation de l’exclusion ou du mépris identitaire. L’histoire mérite mieux qu’une défense de clan. Elle mérite la vérité, toute la vérité, dans sa complexité et sa diversité.

La rédaction