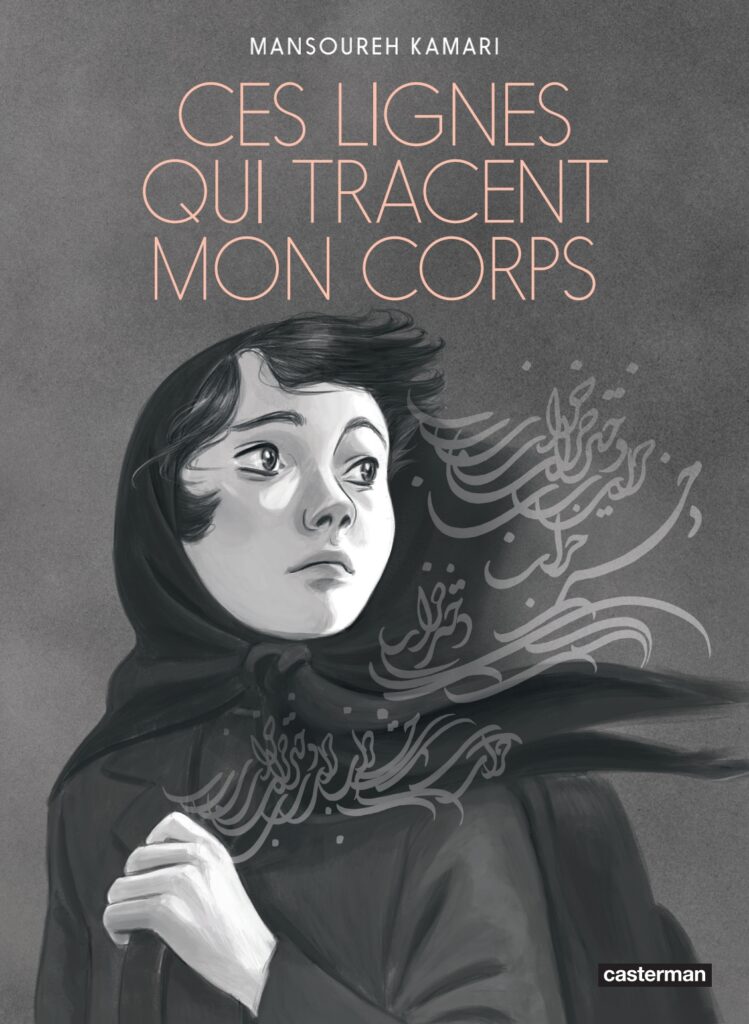

Publié par Casterman le 10 septembre 2025, Ces lignes qui tracent mon corps est un roman graphique où Mansoureh Kamari livre une œuvre d’une intensité rare. Entre mémoire intime et dénonciation des violences faites aux femmes, son trait raconte un combat : celui d’une femme iranienne qui se reconstruit à travers l’art.

Installée aujourd’hui en France, l’autrice et dessinatrice revient, dans cet entretien accordée au Matin d’Algérie, sur la genèse de son livre, la puissance du dessin comme thérapie et la portée politique involontaire de son geste créatif.

Ce récit visuel explore la mémoire du corps comme lieu de souffrance, mais aussi comme instrument de libération et de résilience. Chaque planche témoigne de son parcours intime, mêlant expériences personnelles et observations sur la condition des femmes en Iran. À travers ce travail, Mansoureh Kamari invite le lecteur à une rencontre profonde avec l’émotion, la mémoire et la force de l’expression artistique.

Le Matin d’Algérie : Votre album s’intitule Ces lignes qui tracent mon corps. Pourquoi avoir choisi ce titre, à la fois charnel et symbolique ?

Mansoureh Kamari : Parce que la première chose qui m’identifie en tant que femme, c’est ma silhouette. Mais dans ce livre, je dessine non seulement mon corps, mais aussi mes expressions à travers mes lignes. Ces traits transmettent beaucoup de mes émotions et de mes pensées intérieures, qui font aussi partie de mon identité actuelle. Je crois que dans cet ouvrage, je cherche à retrouver mon identité en parcourant mes souvenirs, ce qui finit par dresser un portrait complet de moi en tant que femme artiste.

Le Matin d’Algérie : Vous signez le scénario, le dessin et la narration. Comment s’est construit ce projet, entre besoin personnel et volonté de témoigner ?

Mansoureh Kamari : Le fait d’être à la fois l’auteure et la dessinatrice de ce projet m’a donné une grande liberté pour exprimer mes émotions comme je le souhaitais. J’ai abordé ce livre comme une forme de thérapie, un moyen de traverser des périodes du passé que j’avais essayé d’oublier, car elles étaient trop douloureuses à revisiter. Mais à un certain moment, j’ai compris que ces expériences faisaient partie de ma vie, qu’elles avaient laissé de nombreuses cicatrices, et qu’il fallait les reconnaître et les accepter pour qu’elles puissent enfin commencer à guérir. C’est seulement ainsi que je pouvais, avec le temps, avancer.

Le Matin d’Algérie : Dans le livre, le corps est à la fois mémoire, souffrance et libération. Comment avez-vous trouvé la force de le représenter graphiquement, après tant d’années de silence ?

Mansoureh Kamari : Je pense qu’à un moment donné, j’ai compris que si je voulais vraiment devenir autrice, je devais d’abord apprendre à comprendre mes propres émotions. Comme j’avais beaucoup d’insécurités concernant mes capacités à le devenir, j’ai réalisé que commencer par raconter ma propre histoire pourrait m’aider — et ça a été le cas, même si ce n’était pas facile. J’ai dû affronter beaucoup de doutes et d’hésitations en écrivant ce livre, mais plus j’avançais, plus je prenais confiance en moi et en ma voix d’artiste.

Le Matin d’Algérie : Vous évoquez la peur permanente, les agressions et l’oppression des femmes en Iran. Aviez-vous conscience, en dessinant, que votre geste devenait aussi un acte politique ?

Mansoureh Kamari : Pour être honnête, pas vraiment. Au départ, je voulais simplement raconter mon histoire. Mais la situation que je décris était aussi celle de nombreuses femmes iraniennes. Cela dit, en dehors des lois discriminatoires de la société, ce que je raconte sur ma famille n’est pas la réalité de toutes — tous les pères iraniens ne sont pas aussi violents que le mien. Malheureusement, mon père l’était, et sous les lois islamiques, il avait le pouvoir de faire ce qu’il voulait. Au final, je pense que c’est le système que je remets en cause. Il faut aussi dire qu’en Iran, quand on est une femme et qu’on ne possède ni son propre corps ni sa propre voix, tout ce qu’on fait peut être perçu comme un acte politique.

Le Matin d’Algérie : Votre album paraît à un moment où la voix des femmes iraniennes résonne dans le monde entier, notamment depuis la mort de Mahsa Amini. Comment percevez-vous cette résonance internationale ?

Mansoureh Kamari : Je trouve qu’il est très fort de voir que, malgré toutes les restrictions et les dangers, les femmes iraniennes continuent de se battre et refusent d’accepter l’oppression. Leur courage m’inspire profondément. Quant à l’impact réel à l’international, je ne peux pas vraiment le mesurer moi-même, mais j’espère sincèrement qu’il est important, car leurs voix méritent d’être entendues partout.

Le Matin d’Algérie : Vous avez dit que dessiner, c’était se libérer du passé. Peut-on dire que cet album est une forme de thérapie par l’art ?

Mansoureh Kamari : Absolument. Comme je l’ai expliqué plus tôt, pour moi cet album a été une forme de thérapie, mais pas une thérapie où j’analyse chaque émotion de façon introspective. Plutôt, en les regardant telles qu’elles étaient — en les revivant émotionnellement puis en prenant du recul pour les transformer en récit. Ce recul m’a permis de mieux comprendre mes émotions en profondeur.

Le Matin d’Algérie : Le dessin dans votre œuvre est épuré, parfois tremblé, parfois rageur. Comment avez-vous travaillé cette esthétique pour traduire l’émotion sans tomber dans la complaisance ?

Mansoureh Kamari : J’avais une base d’écriture concrète dans laquelle je travaillais beaucoup le dosage des émotions pour que tout serve le récit. J’ai en fait coupé pas mal de souvenirs et de sensations que je trouvais répétitifs ou excessifs. En tant qu’auteur, il est essentiel de rester fidèle au cœur de ce que l’on veut dire, même si c’est difficile ; comme je l’ai dit, prendre de la distance par rapport à ses émotions aide beaucoup, car on doit regarder l’histoire dans son ensemble.

Le Matin d’Algérie : En Iran, la loi islamique fait du père le “propriétaire du sang de ses enfants”. Comment cette réalité a-t-elle façonné votre rapport à la notion de justice et d’humanité ?

Mansoureh Kamari : Malheureusement, beaucoup de lois islamiques ne sont pas écrites à partir d’une logique humaniste, mais pour défendre le sacré de la religion. Elles n’ont pas évolué avec le temps et restent imperméables aux adaptations culturelles ou aux avancées scientifiques. C’est pour cela, à mon avis, qu’il nous faut un État laïque, sans affiliation à ces lois religieuses.

Le Matin d’Algérie : Vous avez quitté l’Iran en 2006 pour la France. L’exil vous a-t-il offert le recul nécessaire pour aborder cette œuvre ? Ou au contraire, a-t-il ravivé les blessures ?

Mansoureh Kamari : En fait, je suis partie d’Iran avec mon mari et nous avons vécu cinq ans en Malaisie parce que nous n’arrivions pas à obtenir le statut de réfugiés ; il nous a fallu cinq ans pour arriver enfin en France en 2011. Pour répondre à votre question, l’exil m’a beaucoup aidée : dès mon arrivée en France, j’ai eu l’impression de renaître. Ici, j’ai pu avancer, me former en ayant accès aux films, livres et musées. J’ai eu besoin de quelques années pour simplement découvrir qui j’étais. Ma vie passée en Iran m’avait en quelque sorte dépouillée de mon identité, et j’ai dû la recréer, la retrouver.

Le Matin d’Algérie : Dans plusieurs scènes, vous montrez votre apprentissage du nu artistique, acte tabou en Iran. Ce passage marque-t-il votre renaissance comme femme et comme artiste ?

Mansoureh Kamari : Je ne dirais pas qu’il s’agit d’une libération totale, plutôt du début du processus. Même si je suis nue dans ces scènes, je reste hantée intérieurement par mon passé et j’essaie de m’en éloigner. Le défi d’éprouver une liberté complète est difficile : une partie de moi reste encore empreinte d’oppression et d’insécurités, et il m’est difficile de me sentir totalement sûre et confiante. Mais je sens que j’avance, et après chaque livre j’espère me sentir un peu mieux et plus forte.

Le Matin d’Algérie : Votre œuvre s’inscrit dans la lignée de récits graphiques comme Persepolis de Marjane Satrapi, mais avec une dimension plus intime, plus charnelle. Comment situez-vous votre travail dans cette tradition de la BD autobiographique engagée ?

Mansoureh Kamari : Je laisse aux autres le soin de classer mon travail. Honnêtement, je n’y pense pas trop. J’essaie simplement de parler des sujets qui m’interpellent. Il est vrai que la condition des femmes me préoccupe beaucoup, et j’aime en parler, mais ce n’est pas quelque chose de systématique ou de prémédité.

Le Matin d’Algérie : Aujourd’hui, que souhaitez-vous que les jeunes femmes iraniennes — ou d’ailleurs — retiennent de votre livre ? Est-ce un message d’alerte, d’espoir, ou les deux à la fois ?

Mansoureh Kamari : J’espère surtout qu’il les encouragera à raconter leurs propres histoires et à parler de leur situation, de leurs sentiments, et aussi de la génération de femmes qui les a précédées. Pendant longtemps, beaucoup de femmes n’ont pas pu raconter leurs récits. Mon histoire n’est pas l’exhaustivité de ce que vivent les Iraniennes — nous avons besoin de beaucoup plus de témoignages de femmes iraniennes, assurément.

Entretien réalisé par Djamal Guettala

Il est a noter que cette jeune femme a choisi la France pays Islamophobe et raciste selon certains et non pas « le phare des libertés » qu’est l’Algérie

Les autorités iraniennes ont tout à gagner en donnant l’opportunité aux jeunes iraniens de vivre leur pays dans l’harmonie de leur temps. Les pays et peuples qui n’adaptent pas les dogmes au langage de l’époque risquent d’offrir ces jeunes aux puissances étrangères qui les exploiteraient. Ce qui serait un gâchis.

C’est cette même jeunesse qui a exprimé si bien son potentiel, en donnant à ce même pays des titres de reconnaissance soit en mathématique ou dans celle appliquée dans les diverses sphères de la technologie. Ne pas lire cela comme un besoin et l’expression d’une richesse en plus, qui favoriserait la consolidation de leur nation, ce qui serait perdre la possibilité d’élever en qualité tout le pays en donnant un nouveau cadre émancipateur, c’est l’élan /pays qui sera en avantage. Les Iraniens devraient introduire l’Altérité politique comme input systémique.

Le vrai sujet est que quand quelqu’un remet en question cette religion, se sont ses(de la religion) VICTIMES qui la defendent, avec des trucs genre « non a l’amalgame, c’est la tradition, les coutumes, c’est l’islam politique, etc. » – Comme si ces saloperies de religions ce n’etait pas de la politique !!! Faut GRANDIR, faut CHOISIR a la fin ! – Pas dirige’ envers l’Auteure mais el monde marque’ ARABO-MUSULMAN par les khortis occidentaux… D’ailleur, Mullahs Made in OCCIDENT operant en ORIENT … Bref, l’Auteure a raison, il s’agit de se reapproprier son identite’ ou plutot de se la FABRIQUER SOI-MEME ! WW !