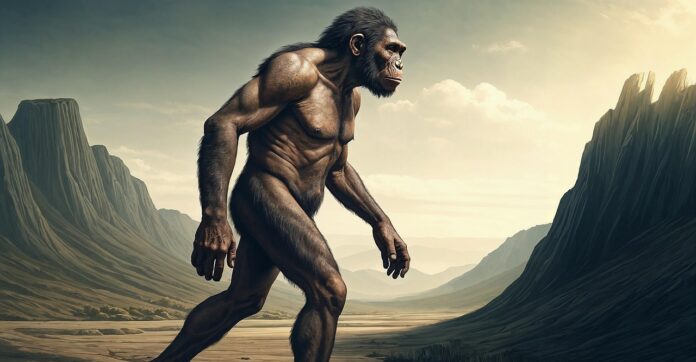

L’Homo docens incarne la profonde singularité de l’espèce humaine : sa capacité à apprendre, intentionnellement, à inventer des défis cognitifs pour ses pairs, et à apprendre de l’autre pour dépasser les limites du déjà connu (Dehaene, 2018 ; Repusseau, 1972).

Pourtant, à l’heure où l’éducation devrait être l’espace privilégié où s’exprime cette vocation anthropologique, de nombreux étudiants normaliens semblent aujourd’hui marqués par une forme d’inertie cognitive, renonçant à la quête active de savoirs au profit de routines sécurisantes ou, parfois, d’une résignation à la stagnation.

Pour Dehaene (2018), si tous les humains ont reçu les structures de la cognition, seuls les membres de notre espèce développent, de manière systématique, l’intentionnalité pédagogique. Homo docens est dans cette perspective celui qui non seulement apprend, mais provoque l’apprentissage chez autrui -enseignants compris- ; qui sait mobiliser ses acquis pour décoder ce que l’autre ignore, concevoir des exercices adaptés, et guider activement le processus d’apprentissage.

Ce mode repose sur la plasticité cérébrale, sur la métacognition et le contrôle de l’attention, talents essentiels, sans lesquels le cerveau reste prisonnier de ses routines (Dehaene, 2018). Cette capacité n’est, cependant, pas déployée dans la communauté académique. Car elle requiert non seulement de l’enseignant de transmettre, mais aussi de l’étudiant le désir d’apprendre.

Gärdenfors et Högberg (2017) rappellent que l’enseignement intentionnel n’est pas simplement la transmission butée des savoirs, mais l’art du questionnement et de l’auto-questionnement, du doute et de la réforme permanente du curriculum pour stimuler les esprits face à la nouveauté.

Dans leur fable allégorique, Johnson et Bernard (2015) proposent une réflexion sur l’adaptation au changement à travers quatre personnages confrontés à la disparition de leur fromage, métaphore du confort intellectuel ou matériel : Sniff et Vouf, les souris, incarnent l’intuition et l’action directe ; Hum et Haw, les nains, traduisent les mécanismes du raisonnement humain, capables de s’attacher à leurs croyances et de résister au mouvement universel du changement. Hum refuse de changer, sommé par la peur, tandis que Haw traverse le labyrinthe, apprend de ses erreurs et réinvente sa trajectoire. Cette histoire met en lumière deux attitudes face à l’incertitude : la défense illusoire de la routine de l’un et la curiosité exploratrice de l’autre.

La comparaison avec les étudiants normaliens d’aujourd’hui révèle une résonance troublante. De par sa vocation, l’ENS, tout comme l’université, devrait être le creuset de l’innovation par la recherche et le questionnement. Or, de nombreux constats font état d’une perte de motivation durable chez nombre d’étudiants.

La routine académique, l’absence de stimulation adaptée, et la défiance envers les défis intellectuels nouveaux engendrent une forme de décrochage cognitif, analogue au comportement d’Hum dans la fable : l’étudiant reste immobile, guettant le retour du « fromage » sans accepter d’en explorer d’autres, se réfugiant dans la répétition des acquis et la passivité critique. L’intentionnalité pédagogique s’éteint, la curiosité est inhibée – le syndrome du fromage disparu devient celui d’une formation sans projet, sans aventure et sans risque.

Dehaene (2018) a montré, à partir des neurosciences, que la curiosité n’est pas un trait accessoire mais la condition même de tout apprentissage durable. Si le cerveau n’est pas stimulé par des situations nouvelles, adaptées au niveau de l’apprenant, rien ne sera appris, et la motivation s’épuise (Dehaene, 2018).

Or, l’institution de l’enseignement supérieur, quand elle ne renouvelle pas ses défis ou valorise la consolidation au détriment de l’exploration, peut engendrer chez l’étudiant non pas l’Homo docens, mais son double négatif : un Homo ignorans résigné, dont seuls les acquis antérieurs sont cultivés, le goût du risque intellectuel inhibé par la peur de l’erreur ou le manque de reconnaissance. Cette situation rejoint les observations de Johnson et Bernard (2015): la peur du changement, la difficulté à quitter la zone de confort, l’attente d’une solution extérieure favorisent la paralysie académique et l’extinction du désir d’apprendre.

Pendant ce temps, Sniff et Vouf, figures de l’intuition et de l’action, incarnent une forme d’apprentissage expérientiel et adaptatif, propre à l’Homo docens : capacité à se tromper, à inventer de nouvelles stratégies, à se lancer sur des pistes inconnues, en mobilisant l’intelligence collective, l’attention à l’évolution des contextes, susceptible de donner lieu à de nouvelles expériences et la volonté de dépasser la routine (Johnson et Bernard, 2015 ; Dehaene, 2018). A l’inverse, Hum et Haw illustrent les travers de l’apprenant figé : rigidité conceptuelle, attachement au statu quo et déni du réel.

L’école, temple historique de l’apprentissage, en vient trop souvent à dévaloriser la prise de risque ou la curiosité, et fabrique des générations de Hum, vivant dans l’attente vaine du retour du fromage, refusant l’aventure cognitive, incapable d’envisager la multiplicité des fromages possibles.

Le défi pour les étudiants d’aujourd’hui est de réhabiliter l’Homo docens en eux via le projet personnel, la prise d’initiative intellectuelle, la considération constructive de l’erreur et la quête active du savoir.

De même, l’art pédagogique ne se résume pas à dispenser passivement des contenus : il exige de l’enseignant une capacité à saisir les signaux faibles du décrochage cognitif, à inventer des défis adaptés, à encourager l’autonomie de pensée et la prise de parole. Comme le rappelle Freire (1968), la pédagogie doit viser la conscientisation, la révolution critique et l’ouverture au dialogue, pour faire de chaque élève un Homo docens, capable d’exercer un regard réflexif et d’enseigner à son tour, dans une dynamique de transmission créative et responsable.

La crise actuelle des apprentissages, chez les normaliens, doit être comprise comme le symptôme d’un défaut de mobilisation de l’intentionnalité pédagogique, de la curiosité et du goût du questionnement. L’Homo docens peut certes disparaître dans le confort d’un fromage vieilli, néanmoins, il garde toutes ses chances de se réinventer dans l’aventure du labyrinthe, et dans sa capacité à questionner ses certitudes et à explorer l’inconnu: là où l’immobilisme guette, il doit réhabiliter l’audace ; là où la peur paralyse, il doit célébrer l’erreur constructive et le désir d’apprendre.

Johnson et Bernard (2015) ont bien raison de penser que le changement survient et qu’il déplace le fromage sans cesse, qu’il nous incombe de l’anticiper, et de nous préparer à ce que le fromage bouge. Tel est le profil de l’Homo docens requis dans la société du XXIe siècle.

Dr Belkacem Hamaïzi, ENS de Sétif

Références bibliographiques

- Dehaene, S. (2018). Apprendre! Les talents du cerveau, le défi des machines. Paris: Odile Jacob.

- Gärdenfors, P., & Högberg, A. (2017). The archaeology of teaching and the evolution of Homo docens. Current Anthropology, 58(2), 188-208.

- Johnson, S., & Bernard, J. P. (2015). Qui a piqué mon fromage?. Michel Lafon.

- Repusseau, J. (1972). Homo docens: l’action pédagogique et la formation des maîtres. FeniXX.

- Freire, P. (1968). La pédagogie des opprimés. Agone.

On aime répéter que “les étudiants ne s’intéressent plus à rien”, que “la jeunesse manque de curiosité”, que “l’Homo docens s’éteint”. Comme si le goût d’apprendre disparaissait par magie, un matin, avec le café tiède des salles de classe. Pourtant, la vérité dérangeante est ailleurs : le problème n’est pas chez l’élève, il loge chez l’enseignant.

Car l’étudiant est le miroir fidèle de celui qui lui parle. Quand le professeur ne questionne plus, l’élève ne pense plus. Quand le professeur récite, l’élève s’endort. Quand le professeur n’apprend plus, l’élève désapprend.

On demande à l’étudiant d’être curieux alors qu’on lui sert une pédagogie fossilisée. On exige qu’il explore le labyrinthe alors que l’enseignant n’a pas bougé depuis vingt ans. On le somme d’innover dans un système qui sanctionne toute initiative et récompense l’immobilisme.

Qui a tué l’Homo docens ? Ce n’est pas l’élève. C’est l’enseignant qui n’enseigne plus : il transmet des polycopiés jaunis, des routines rassurantes, des savoirs sans vie. Il confond la salle de cours avec un musée poussiéreux où tout est figé, sauf les toiles d’araignée.

La crise des apprentissages n’est pas la crise des étudiants : c’est la crise d’une institution qui a oublié de se réformer, d’enseignants qu’on n’a jamais formés à enseigner, d’un système qui a peur de l’erreur, du débat, de la nouveauté. L’élève ne manque pas d’audace : on la lui retire dès qu’il passe la porte de la classe.

Et après, on s’étonne que l’Homo docens se transforme en Homo ignorans. Mais l’ignorance n’est jamais spontanée : elle est produite, fabriquée, institutionnalisée.

Si changement il doit y avoir, il ne viendra pas d’un étudiant culpabilisé. Il viendra des enseignants qui devront redevenir des apprenants, des formateurs capables de douter, d’expérimenter, de se tromper, d’enseigner avec la passion qu’on n’a jamais le droit de perdre.

Le jour où l’enseignant retrouvera le désir d’apprendre, l’élève retrouvera celui d’apprendre de lui.

Et l’Homo docens renaîtra, non pas dans les discours, mais dans la classe, là où il aurait toujours dû rester.

« l’institution de l’enseignement supérieur, quand elle ne renouvelle pas ses défis ou valorise la consolidation au détriment de l’exploration, peut engendrer chez l’étudiant non pas l’Homo docens, mais son double négatif : un Homo ignorans résigné,… »

Je suggère à la place de Homo ignorans: Homo ovis. Sachant que “ovis » signifie mouton ou brebis en latin.

Conformément à la devise (tacite mais rigoureusement suivie) des choyoukh de l’école maternelle jusqu’à l’université: » al nakl kabl al 3akl » (apprendre, par cœur sans raisonner), Autrement dit, avant d’entrer dans une salle de cours d’école, d’université, de mosquée, salle de conférence,… L’élève, l’étudiant, ou tout autre auditeur, doit laisser son cerveau avec ses chaussures au vestiaires ou devant la porte. Tu rentre un agneau et on fera de toi un mouton ou une brebis par la « volonté » de dieu pour la grandeur du troupeau, je veux dire de la oumma.

Permettez moi d’ajouter une toute petite touche pour compléter le tableau, pour une meilleure lisibilité.

D’un agneau on fera de toi un mouton ou une brebis accompli qui bêle et qui brait. Qui brait, c’est juste pour la rime. Quoique. Des moutons et brebis polyglottes ça existe aussi. Ou alors il va falloir y remédier, en fabriquer. Toujours pour la grandeur de la oumma, sinon quoi d’autre!

Puis, il y a la confience… Tout gamin on lui apprend des certitudes tout en les exposant comme BLAGUES DE MAUVAIS GOUT en temps reel – et il comprend et il apprend et desapprend en meme temps. Ou comme on dit ca rentre d’une oreille et ca sort de l’autre. Je ne sais comment ca se passe chez les autres, mais chez les Kabyles, plus ca reussit pire c’est pour la survivance… Les uns font semblant d’enseigner, les autres font semblant d’apprendre, en attendant l’heure de passer a la cantine.