Les quatre principaux dirigeants des Aurès-Nememchas, sous la direction de Mostefa Ben Boulaïd, ont formé le noyau dur de l’action révolutionnaire dans cette région, véritable épicentre du soulèvement du 1er novembre 1954, qui a ébranlé les fondements du système colonial français. Leur destin a été à la fois héroïque et tragique.

Ben Boulaid fut assassiné par les services français, Adjel Adjoul, brisé, finit par se rendre à l’ennemi, tandis que Chihani Bachir et Abbès Laghrour furent éliminés par leurs propres compagnons. La disparition d’Abbès Laghrour reste la plus mystérieuse.

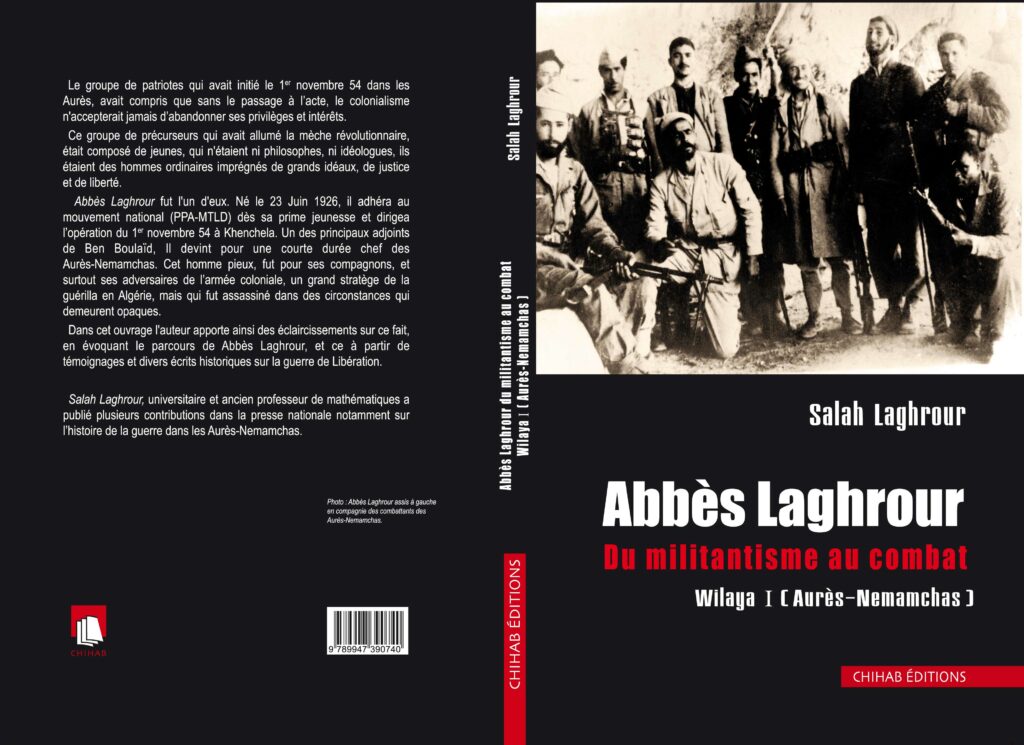

Salah Laghrour, son demi-frère, explique : « En tant que membre de sa famille, j’ai longtemps espéré que ses compagnons de combat ou des historiens lèveraient le voile sur son parcours et sur les circonstances exactes de sa fin. Face au silence, j’ai décidé d’écrire ce livre, même si je ne peux malheureusement pas révéler toutes les circonstances de son assassinat. A-t-il été jugé ? Pourquoi ? Mon intention première était d’évoquer les parcours de ces quatre figures emblématiques et de lever les zones d’ombre entourant leur fin tragique. Mais le temps, l’âge et d’autres priorités m’ont conduit à me concentrer sur Abbès Laghrour, celui dont le silence autour de son histoire m’a le plus frappé. »

À travers cet ouvrage, il rend hommage à la vie, à l’engagement et au destin tragique de son frère, mêlant mémoire familiale et rigueur historique, pour que ce héros oublié retrouve enfin la place qui lui revient dans l’histoire de l’Algérie.

Le Matin d’Algérie : Pourquoi avoir choisi d’écrire sur Abbès Laghrour en particulier, parmi les nombreuses figures des Aurès ?

Salah Laghrour : Les quatre principaux dirigeants des Aurès-Nememchas, ensemble sous la direction de Ben Boulaid, ils ont formé le noyau dur de l’action révolutionnaire dans les Aurès-Nememchas, cette région fut le véritable épicentre de la secousse du 1er novembre 1954, qui a ébranlé les fondements du système colonial français. Leur destin fut à la fois héroïque et tragique. L’un Ben Boulaid Mostefa fut assassiné par les services français, Adjel Adjoul brisé, a fini par se rendre à l’ennemi, Chihani Bachir et Laghrour Abbès, furent éliminés par leurs propres compagnons.

La disparition d’Abbès Laghrour qui demeurait la plus opaque. Les circonstances de son assassinat ont longtemps été entourées de silence, d’oubli et de non-dits, une chape d’ombre qui a duré plus de deux décennies. Étant membre de sa famille, j’ai longtemps espéré que ses compagnons de combat ou des historiens leveraient enfin le voile sur son parcours et sur les conditions exactes de sa fin. Face au silence, j’ai pris l’initiative d’écrire cet ouvrage qui ne dévoile, malheureusement pas les circonstances exactes de son assassinat.

A-t-il été jugé ? Pourquoi ? Mon projet initial était d’évoquer les parcours des quatre figures emblématiques de ces dirigeants et de lever les zones d’ombre entourant leur fin tragique, encore controversée à ce jour. Mais le temps, l’âge et d’autres priorités m’ont conduit à me concentrer d’abord sur Abbès Laghrour-celui dont le silence autour de son parcours m’a le plus interpellé.

Le Matin d’Algérie : Votre livre commence par rappeler que les initiateurs du 1er novembre n’étaient ni idéologues ni philosophes. Que faut-il comprendre par cette mise en contexte ?

Salah Laghrour : L’action révolutionnaire du 1er novembre 1954 n’a pas seulement permis la libération de l’Algérie. Elle a aussi ébranlé le système colonial dans toute l’Afrique, et inspiré la naissance de nombreux mouvements de libération à travers le monde. Cela invite à une réflexion sur les origines sociales et intellectuelles de ceux qui ont porté ce mouvement révolutionnaire.

Les fondateurs du mouvement national et les initiateurs de la révolution étaient issus, pour la plupart, de milieux modestes – ouvriers particulièrement dans le milieu des immigrés, artisans, paysans, petits employés – loin des élites politiques, intellectuelles pharmaciens, médecins, avocats et notables. Leur niveau d’instruction était souvent limité à l’école primaire, mais leur engagement, leur lucidité historique et leur sens aigu de la justice compensaient largement ce manque de formation académique.

Ce n’est pas un hasard si le mouvement national a pris naissance dans le monde ouvrier, et son fondateur, Messali Hadj, venait lui-même d’un milieu populaire pauvre. Ce dernier, imprégné par l’oppression coloniale que subit les algériens et les mouvements marxistes à réussi à rassembler et à mobiliser les algériens autour de son projet pour l’indépendance du pays. Les initiateurs de la révolution de Novembre – du groupe des 22, aux 5, puis aux 6, et enfin aux 9 historiques — étaient pour la plupart de simples militants, animés par une foi inébranlable dans la cause nationale. Ils n’étaient ni idéologues ni philosophes, mais des hommes d’action, profondément enracinés dans la réalité du peuple. Et ce sont précisément les populations rurales, les paysans pauvres et les habitants des campagnes qui ont porté cette révolution, l’ont nourrie de leurs sacrifices, de leur sang, et l’ont menée jusqu’à la victoire. Ceci explique le génie des femmes et des hommes de cette génération exceptionnelle.

Le Matin d’Algérie : Comment Abbès Laghrour s’est-il formé politiquement et militairement avant le déclenchement de la lutte armée ?

Salah Laghrour : Abbès Laghrour, un citadin à “l’âme rebelle”. Fils d’un éleveur agriculteur, il quitte l’école après les études primaires, refusant de suivre la voie rurale tracée par son père. Sensible aux injustices, attiré par la politique, curieux, il suit de près l’actualité mondiale à travers la radio et le cinéma, fréquente les pèlerins de passage au douar familial, et baigne dans une ville, Khenchela, riche en ce temps là en courants militants : PPA, UDMA, PCA, Oulémas. Son emploi comme vaguemestre puis cuisinier chez l’administrateur de la commune mixte, lui a permis de s’instruire en lisant la presse et de voir de près le faste du mode de vie colonial. Il participe à la manifestation du 8 mai 1945 avant de devenir responsable local du PPA-MTLD. Et organise une grande manifestation de chômeurs dont le sigle fut “nous voulons du pain”.

Ajourné de service militaire comme beaucoup de jeunes de sa classe pour cause du soulèvement du 8 mai 1945, il se forme au maniement des armes auprès de son père, bon chasseur qui lui a acheté une carabine à l’âge de 16 ans. Sans formation militaire classique, Abbès Laghrour impressionne par son instinct de combat. Ses compagnons – et même ses ennemis – le considèrent comme un guerrier né. Certains le croient vétéran de l’Indochine. Certains le surnomment: le “Giap algérien”. Voici quelques citations : Dominique Farale officier de l’armée française, note dans la page de garde de son livre, “Abbès Laghrour colonel de la Wilaya des Aurès-Nememchas“. Editions Bouchène Saint-Denis 1976. Note ceci: Il (Abbes Laghrour) pratiqua très efficacement contre les troupes françaises une forme de guerre asymétrique (guerre et embuscades) sa tactique et celle utilisé contre lui par les troupes françaises constituent pour ce type de conflit un enseignement demeuré très actuel. Raymond Nart ancien adjoint du responsable du SDECE, note ceci :” Laghrour Abbès guerrier et stratège a acquis en effet sur le terrain des Aurès-Nememchas une dimension historique.

La guérilla n’est pas une guerre … en mode mineur ; il l’a parfaitement maîtrisée“. dans une dédicace de son livre “Histoire Intérieure de la Rébellion dans les Aurès, Adjoul-Adjoul”. Bigeard note dans son livre Ma vie pour la France, Monaco, France, éditions le Rocher, 2010: “ La zone (Nememchas) est contrôlée par un véritable chef de guerre, Abbès. Il règne surtout la contrée y compris les populations civiles dont il était l’idole, c’était à mon régiment que revient l’honneur de prendre le contrôle de toute cette zone impossible sur laquelle les troupes françaises se sont plusieurs fois cassées les dents…” Le Moudjahid Abderrezak Bouhara résume dans son livre “Les viviers de la libération“, la personnalité de Abbès : “ Abbès Laghrour, un militant exemplaire du mouvement national, peut être considéré comme le cadre politico-militaire qui était en même temps un chef guerrier. Il était l’un des rares dirigeants révolutionnaires à réunir en lui, singulièrement, à la fois les qualités politiques, guerrières et militaires.

Les Français le considèrent comme l’un des redoutables chefs militaires de l’ALN. Il été formé au sein de l’école du PPA-MTLD et s’est toujours porté à l’avant-garde des actions militaires audacieuses. Ce n’est donc pas par hasard s’il a été l’auteur d’un remarquable coup d’éclat la nuit du 1er novembre. Il s’est distingué par des exploits militaires sans précédent dans l’histoire de l’ALN en Wilaya I….” Henri Alleg dans la collection: La Guerre d’Algérie, Paris, Temps actuels, 1981, T1 qu’il a dirigé : “Abbès Laghrour s’est vivement intéressé aux méthodes de combats des partisans vietnamiens. Son habileté tactique lui vaudra de ses hommes l’appellation amicale de Giap algérien.“

Le Matin d’Algérie : Quels rôles précis a-t-il joués dans l’organisation et la mise en œuvre de l’opération du 1er novembre à Khenchela ?

Salah Laghrour : Abbès Laghrour, comme l’ensemble des militants des Aurès-Nememchas, faisait partie des activistes qui s’étaient officiellement déclarés neutres lors du conflit opposant messalistes et centralistes. Il participa à la réunion de Constantine en avril 1954, ainsi qu’à celle d’Alger le 18 août 1954, en compagnie de Chihani Bachir, Adjel Adjoul et d’autres militants des Aurès. Si, en séance plénière, ils affichaient leur neutralité, dans les coulisses, ils défendaient déjà le passage à l’action armée. Laghrour rejoint le Comité Révolutionnaire d’Unité et d’Action (CRUA) créé en mars 1954.

Après plusieurs réunions et tournées de sensibilisation, ainsi que des séances de formation à la manipulation des armes, il parvint à mobiliser plus de quarante hommes, répartis en cinq groupes, dans le plus grand secret. La dernière réunion préparatoire eut lieu entre le 20 et le 22 octobre 1954 à Legrine, localité située entre Batna et Khenchela, non loin de Taouzinet. Cette rencontre, encore trop méconnue dans la chaîne des événements qui conduisirent au déclenchement de la guerre de libération, fut présidée par Mostefa Ben Boulaïd. Celui-ci y annonça le passage imminent à l’action armée, désigna les chefs de groupes et remit les plans pour attaquer plus d’une quinzaine de points stratégiques dans les Aurès. Il confia personnellement à Abbès Laghrour la responsabilité d’organiser l’attaque de Khenchela.

À Khenchela, Laghrour ordonna aux militants, déjà formés au maniement des armes, de stocker vivres, médicaments, vêtements et munitions. Il mobilisa, toujours dans la plus stricte discrétion, une quarantaine de combattants structurés en plusieurs groupes pour attaquer cinq points stratégiques de la ville. Ces groupes, majoritairement citadins, dont un grand nombre d’instruits. Si les résultats militaires de la flamme du 1er novembre 1954 ne furent pas partout à la hauteur des espérances des dirigeants, les opérations de Khenchela, Batna et Sidi Ali comptèrent parmi les plus réussies, tant sur le plan militaire que médiatique. L’action a occupé tous les titres de la presse française et celle des pays arabes. Sur le plan psychologique, ce fut un coup dur, porté au système colonial qui eut un retentissement considérable.

Le Matin d’Algérie : Peut-on dire qu’Abbès Laghrour était l’un des bras droits de Ben Boulaïd ou plutôt une figure complémentaire ?

Salah Laghrour : Je pense qu’Abbès Laghrour fut à la fois le bras droit et le complément de Mostefa Ben Boulaïd. Leur relation s’était probablement tissée dès 1948, lorsque Ben Boulaïd fut rappelé à la caserne de Khenchela. Très vite, Ben Boulaïd lui accorda toute sa confiance. En plus de son activité militante dans les Aurès-Nememchas, Laghrour participait activement aux grandes rencontres du PPA-MTLD à l’échelle nationale où, en compagnie de Chihani Bachir et d’Adjel Adjoul, ils représentaient Mostefa Ben Boulaïd. Lors des préparatifs de la Révolution, celui-ci lui donna toute la liberté pour organiser les groupes de Khenchela en vue de la nuit du 1er novembre 1954. Ben Boulaïd, pour sa part, était un véritable rassembleur, charismatique et influent, tant dans la région des Aurès-Nememchas qu’à l’échelle nationale. Au début de la guerre de Libération, Laghrour joua un rôle central : responsable de l’aile militaire, il œuvrait aussi bien sous la direction de Ben Boulaïd que sous celle de Chihani.

Il n’était pas seulement un exécutant, mais un acteur clé de l’action armée et un partenaire stratégique de tout premier plan. Dans une longue lettre adressée depuis sa prison au président Boumediene en 1963, Adjel Adjoul revient sur son parcours. Il rapporte qu’avant de partir en mission en Libye, Ben Boulaïd leur annonça avoir désigné Chihani Bachir comme responsable de la Wilaya I durant son absence. Mais il (Adjoul) ajoute (1): « Le frère Abbès Laghrour a été élu secrètement à la tête du commandement de la Zone, sans que Chihani Bachir en soit informé. » Toujours selon ce dernier, Ben Boulaïd leur confia, en aparté, que le véritable responsable était Abbès Laghrour — et leur demanda de garder cela secret. Ce qui démontre l’estime profonde et la confiance totale que Mostefa Ben Boulaïd portait à Abbès Laghrour.

Le Matin d’Algérie : Dans votre ouvrage, vous évoquez son intelligence stratégique. Pourriez-vous illustrer cela par une ou deux actions concrètes qu’il a menées sur le terrain ?

Salah Laghrour : Pour répondre à votre question je préfère évoquer encore l’avis de ses adversaires encore un autre témoignage de Bigeard sur la bataille de Djdida qui lui fera avouer : “ Le 5 juin 1956 le 3e RPC avait eu affaire à une forte partie. Il ne s’agissait plus de traquer quelques bandes égaillées, dans les broussailles de la région de Souk Ahras, mais de se mesurer avec les troupes du chef rebelle Abbès Laghrour, un véritable seigneur régnant sans partagés sur les canons desséchés des Nememchas et sur leurs habitants …. cette bande est remarquablement commandée, gonflée, disciplinée… la bande rebelle était commandée par Abbès Laghrour, chef de la rébellion dans l’Est constantinois, bande courageuse, manoeuvrant remarquablement …..”. Marcel Bigeard, pour une parcelle de gloire, Paris, Perrin, 1988, p. 408. Dans une lecture du livre “Abbès Laghrour colonel de la Wilaya 1” de Dominique Farale (Michel Real) publiée dans la revue Écrivains combattants numéro 136 en juillet 2017 le Général Michel Forget, note ceci :”Laghrour Abbès militant indépendiste très engagé lequel a été lui aussi, l’un des instigateurs du soulèvement de novembre 1954, énergique ce berbère devait s’imposer rapidement comme colonel, chef de la Wilaya 1 en donnant du fil à retordre à nos propres forces dans les Nememchas en 1955, notamment dans le combat du Djeurf.

Victime lui aussi des zizanies qui ont décimé les rangs des rebelles dans les années 1956-1957, Laghrour Abbès finira assassiné quelques part sur le sol tunisien”. Dans une correspondance, Dominique Farale m’a rapportée ceci: ” Nous avons tout fait pour le neutraliser, il nous a été impossible de le tuer ni de l’isoler de la population ou d’obtenir sa reddition.

Nous avons remarqué que sans avoir reçu de formation militaire, il avait un instinct inné du terrain et du combat. Son parcours celui des volontaires de la 1ere république française qui furent élus en raison de leurs convictions révolutionnaires. Ils se forment sur le terrain, au combat….” Le moudjahid Abderrazak Bouhara note dans son ouvrage les viviers de la liberté: “…. Abbès Laghrour a été l’auteur d’un remarquable coup d’éclat la nuit du premier novembre 1954 et qu’il a fait preuve d’un remarquable sens d’organisation. Il s’est distingué par des exploits militaires sans précédent dans l’histoire de l’ALN en Wilaya I …”

Le Matin d’Algérie : La région des Aurès-Nememcha a été une matrice essentielle du soulèvement. Comment expliquez-vous cette centralité dans le déclenchement de la révolution ?

Salah Laghrour : Bien que Messali Hadj ne s’est jamais rendu dans les Aurès-Nememchas, les partis PPA-MTLD y étaient solidement enracinés, notamment à Tébessa, Khenchela, Aïn Beïda, Batna, Biskra, ainsi que dans les zones d’Arris et Ichemoul au cœur des Aurès, devenu véritables pépinières de militants. Le soulèvement de 1916 dans les Aurès-Nememchas restait présent dans la mémoire populaire. À cela s’ajoutaient les effets de la Seconde Guerre mondiale, le soulèvement du 8 mai 1945, la multiplication des actions des rebelles contre l’injustice, qualifiés de « hors-la-loi » et enfin l’implantation des militants de l’Organisation Spéciale dans les Aurès en 1952. Ces facteurs favorisèrent l’émergence non seulement de responsables et d’activistes tels que Mostefa Ben Boulaïd, Chihani Bachir, Abbès Laghrour, Belaggoune Ammar, Adjel Adjoul…, mais aussi d’un grand nombre de militants de base, parfaitement structurés et motivés. Ils constituèrent le fer de lance de la Révolution de Novembre 1954.

La situation géographique de la région représentait un atout supplémentaire pour la préparation de l’action armée: la proximité des frontières avec la Tunisie et la Libye facilitait l’achat d’armes et son stockage en prévision du jour J. Ben Boulaïd réussit à mobiliser environ un millier de militants prêts à l’action. Cela lui permit d’assurer aux dirigeants des autres zones que les Aurès-Nememchas pouvaient, à eux seuls, mener l’action armée durant les premiers mois du déclenchement de la guerre. Le lendemain du 1er novembre 1954, le gouvernement français concentra tout son poids militaire sur les Aurès, croyant avoir affaire à une révolte locale. Mais le soulèvement du 20 août 1955 bouleversa cette vision coloniale.

Le Matin d’Algérie : Quelles sources avez-vous mobilisées pour reconstituer le parcours d’Abbès Laghrour ? Avez-vous rencontré des difficultés liées à l’absence d’archives officielles ?

Salah Laghrour : Je me suis appuyé sur de nombreuses sources : témoignages oraux et écrits de ses compagnons d’armes, en particulier Selem Boubakar, Arezki Basta, les Merad Abdallah, Lakhdar, Abdelkrim et Benaouda Amar, ainsi que de nombreux autres moudjahidines, mais aussi ceux de la famille et les archives de l’armée française. Je me suis également intéressé aux récits de ses adversaires. J’ai ainsi rencontré de nombreux anciens militaires français ayant combattu durant la guerre de libération, notamment deux officiers : Dominique Farale (Michel Reale) et Raymond Nart, auteurs respectivement d’un ouvrage sur Abbès Laghrour et l’autre sur Adjel Adjoul. Cela ne m’a pas permis de dissiper totalement l’opacité sur les circonstances exactes de sa disparition. Les difficultés rencontrées sont particulièrement l’impossibilité de consulter les archives du MALG, le Ministère de l’Armement et des Liaisons Générales.

Le Matin d’Algérie : L’assassinat d’Abbès Laghrour reste entouré de mystère. Que pouvez-vous dire aujourd’hui des circonstances de sa mort ?

Salah Laghrour : Laghrour Abbès était en route pour la Tunisie au moment où Amirouche, délégué par le CCE issu du congrès de la Soummam est arrivé dans les Aurès. Il avait pour mission de transmettre la plate-forme du congrès et de s’enquérir de la situation de la Zone I. La mission de Laghrour Abbès, quant à elle, consistait à régler certains différends survenus entre les cadres de la Wilaya I installés en Tunisie. Il partit accompagné d’une centaine de moudjahidine et d’un soldat allemand déserteur Walter, qu’il devait renvoyer dans son pays. Arrivé à la frontière tunisienne, il laissa ses hommes et leur recommanda de ne pas tendre d’embuscades à l’armée française et éviter tout accrochage avec elle jusqu’à son retour.

À Tunis, une réunion de six personnes se tint dans une villa du quartier Mathilde-Ville, probablement organisée par Saïd Abdelhay, représentant de l’ALN-FLN en Tunisie. Lors de la réunion une incursion d’individus, échange des coups de feu causant la mort de deux personnes dont. Cet épisode, perçu comme un véritable traquenard, fit couler beaucoup d’encre, tant les hypothèses furent nombreuses et variées quant à l’identité des commanditaires. Pour ma part, je dirai: il faut surtout chercher « À qui profite le crime ? » et surtout pas à la Wilaya des Aurès-Nememchas.

À la suite de ce piège, Abbès quitte Tunis pour regagner l’Algérie et poursuivre le combat. Il sort victorieux d’une embuscade dressée à un convoi de l’armée française qui se dirigeait vers l’Algérie. Mais, victime d’une trahison, il fut arrêté sur commande des représentants du CCE par les autorités tunisiennes, emprisonné dans une caserne, et reçut la visite d’Amirouche délégué du dit CCE, lequel lui-même désigna deux personnes pour l’auditionner. les deux Moudjahid Hocine Benmaalem devenu général et Ali Oubouzar militant du mouvement national homme d’une grande sagesse, devenu ministre de l’économie. Ce dernier s’est entretenu avec Abbès pendant trois semaines me déclarait-il. Il refusait le terme “auditionné”. Il préférait « entretien ». Il a une grande estime pour Laghrour Abbès. Il me déclarait que la principale cause de son élimination est sa liaison avec Salah Benyoucef et Ben Bella via Mahsas et que son rapport a été remis au CCE.

Le Matin d’Algérie : Pensez-vous que son élimination a été liée à des rivalités internes ou simplement à la répression coloniale ?

Salah Laghrour : Son élimination ne relève ni d’agitation interne à la Wilaya I, ni à la répression coloniale. Elle relève de manœuvres et de batailles politiques au sommet de la direction de la révolution dans la lutte pour le leadership de la révolution, initié et intensifiée le lendemain du congrès de la Soummam.

Le jugement de Chihani Bachir et son exécution par ses adjoints, Laghrour et Adjoul, en 1955 alors que les Zones étaient autonomes, ne furent qu’un alibi utilisé par ses bourreaux. Sinon, pourquoi avoir éliminé des dizaines et des dizaines de cadres supérieurs de la Wilaya I et des centaines de moudjahidine ? L’objectif est clair : affaiblir la Wilaya I afin de déblayer la voie à une faction au détriment de l’autre.

D’un côté, une tendance tournée vers le monde arabe notamment vers Nasser, de l’autre, une tendance qui se voulait indépendante du “nassérisme” mais qui en réalité, était tombée sous l’influence totale du président tunisien Bourguiba, considéré comme un pro occidental. Ce dernier, avec la complicité du premier, Comité de Coordination et d’Exécution le CCE, trouva l’occasion de se débarrasser des dirigeants des Aurès-Nememchas, alliés de son rival Salah Ben Youssef et proche de Ben Bella rival de la direction issue du congrès de la Soummam dont le chef de file était, Abane Ramdan… La série de massacres et d’emprisonnements visant les combattants et responsables de la Wilaya I se poursuivit provoquant l’agitation et l’apparition de dissidences et d’opposants qualifiés faussement de Mouchouichines (perturbateurs).

J’ai longtemps attendu la publication des mémoires de Bentobal, l’un des principaux acteurs impliqués dans cet assassinat, pour espérer connaître enfin la vérité. Mais ma déception fut totale : il n’en souffla pas un mot. En revanche, il s’exprima avec aisance sur l’assassinat d’Abane Ramdane, affirmant même qu’il “méritait la mort”. J’ignore à ce jour si Abbès a été jugé ou non. La seule information fiable reste celle de Amar Laskri dit Bouglez, un des membres du tribunal qui a jugé les dirigeants des Aurès-Nememcha, qui affirme que Abbès n’a pas été jugé. Quoi qu’il en soit, s’il devait l’être (Laghrour Abbès) pour sa responsabilité dans le drame de Chihani Bachir, pourquoi n’a-t-on pas jugé ceux qui ont assassiné Abane, Cheriet Lazhar, Laâmouri, Nouara,Zoubir … ? La liste est très longue.

Le Matin d’Algérie : Votre livre est aussi une réponse à une forme d’oubli ou de marginalisation de certaines figures historiques. Pourquoi selon vous Abbès Laghrour a-t-il été relégué dans les marges de la mémoire nationale ?

Salah Laghrour : Laghrour Abbès, étant homme de Novembre, fut l’un des principaux dirigeants de la Zone I et compagnon de Ben Boulaïd. Estimé et respecté aussi bien par les moudjahidines que par les populations des Aurès-Nememchas. Même ses adversaires militaires reconnaissaient, au-delà de ses qualités militaires, ses grandes qualités humaines.

- L’évocation des circonstances de sa mort embarrassait ou encombrait les dirigeants de la Révolution au pouvoir et remuait tant de plaies de l’histoire de la guerre de libération à la veille de l’indépendance.

Pendant plus de deux décennies, son nom n’était mentionné que lors de la commémoration de la fête du 1er Novembre 1954. On déclarait alors qu’il était tombé au champ d’honneur sans jamais préciser ni le lieu ni les circonstances. Une opacité totale a entouré sa disparition jusqu’au rapatriement de ses ossements en 1985. C’est alors que l’on a découvert qu’il était mort en Tunisie sans préciser ni les circonstances ni le lieu. Laghrour Abbès s’est imposé par lui-même: par ses sacrifices, ses victoires dans les champs de batailles, son engagement patriotique depuis sa prime jeunesse et son charisme. Il a marqué l’histoire de la guerre de libération en lettres d’or. C’est ce que j’ai tenté de mettre en lumière dans mon livre.

Le Matin d’Algérie : Vous êtes vous-même issu de la même région que lui. Ce projet d’écriture a-t-il aussi une dimension intime, familiale, ou identitaire ?

Salah Laghrour : Je pense que ce projet d’écriture porte en lui en effet une dimension à la fois intime, familiale et identitaire. Mon enfance a été profondément marquée par la guerre : j’avais sept ans lorsqu’elle a éclaté. Je garde en mémoire :le lendemain du 1er Novembre, notre déportation, la mort de mon père sous la torture, et tant d’épreuves vécues pendant cette période. Je garde le souvenir de la mère de Abbès, blessée marquée à vie par la disparition de ses deux enfants Chaabane et Abbès et son mari mon père. Elle n’a pas cessé d’appeler Abbès en chaoui, (Abbès melmi adiyesse) quand est-ce qu’Abbès reviendra, jusqu’à son dernier souffle. Elle est décédée une décennie avant le rapatriement des ossements de son fils.

Dès mon adolescence, je rêvais d’écrire pour transmettre ces souvenirs, ainsi que les récits partagés au sein de ma famille, car il ne se passait pas un jour sans entendre des histoires sur la guerre de libération. Je me disais aussi qu’un jour quelqu’un devait écrire le parcours de Laghrour Abbès. Or, en prospectant les librairies, j’ai constaté qu’aucun ouvrage ne lui était consacré et que la guerre de libération dans la Wilaya I restait très peu documentée. Même aujourd’hui, malgré la parution de nouveaux ouvrages, ceux-ci sont rarement valorisés ou promus, y compris lorsqu’ils sont publiés par des maisons d’édition reconnues. Mon projet, aussi modeste soit-il, s’inscrit donc dans ce double besoin: ajouter une pierre à notre historiographie et répondre à une exigence de mémoire, à la fois personnelle et collective. Et surtout me soulager d’avoir réalisé mon rêve !

Entretien réaliser par Djamal Guettala

(1) Lettre d’Adjel Adjoul à Boumediene, document initialement rédigé en prison par Youssef Chelihi, mis à jour par Abdelhamid Merarda, repris et transcrit par Lakhdar Beldi.

Biographie

Salah Laghrour est un ancien professeur de mathématiques, originaire des Aurès-Nemamcha. Après une carrière consacrée à l’enseignement, il s’est engagé dans un travail de recherche et de mémoire autour de la guerre de libération nationale. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages : Abbès Laghrour – Du militantisme au combat, Wilaya I, Aurès-Nemamchas (Chihab, 2014), Histoire intérieure de la Wilaya I, Aurès-Nemamchas (Elkhaldounia, 2018) et Grandir dans les Aurès – Un enfant dans la guerre (Chihab, 2024). Dans ce dernier livre, à forte dimension autobiographique, il restitue ses souvenirs d’enfance marqués par la guerre et la résilience de sa région. Il prépare actuellement le Tome 2 de Grandir dans les Aurès, dont la parution est prévue en octobre prochain. Par ses contributions dans la presse nationale et ses publications, Salah Laghrour s’attache à préserver et transmettre une mémoire vivante des Aurès-Nemamcha, véritable épicentre de l’insurrection de Novembre 1954