Le dernier rapport de l’organisation américaine The Sentry vient rappeler une réalité qui dépasse largement les frontières libyennes : la contrebande massive de carburant subventionné en Libye n’est plus seulement un phénomène criminel, mais un facteur de déstabilisation régionale dont l’Algérie ressent déjà les répercussions.

Dans un contexte marqué par la fragilité du Sahel et les tensions au Soudan, ce trafic nourrit des acteurs armés dont la proximité géographique et politique représente un risque direct pour l’espace sécuritaire algérien.

Selon l’enquête, trois années de contrebande ont coûté près de 20 milliards de dollars à la Libye. Mais la dimension financière n’est qu’une partie du problème. Les circuits décrits par The Sentry montrent une articulation solide entre réseaux libyens, milices régionales, acteurs étrangers et groupes armés opérant au Sahel, notamment au Niger, au Tchad et dans les zones de guerre soudanaises. Autant de territoires qui bordent, de près ou de loin, l’espace saharien dont l’Algérie assure difficilement la stabilité.

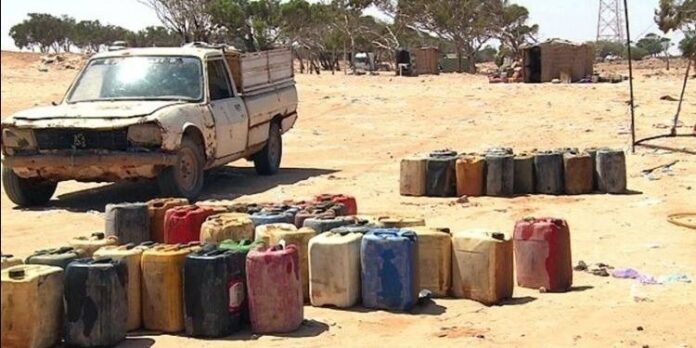

Le rapport met en lumière deux circuits principaux. Le premier est terrestre : des routes désertiques contrôlées par les forces de Khalifa Haftar sont utilisées pour acheminer le carburant vers les marchés du Niger et du Tchad, et jusqu’aux Forces de soutien rapide (FSR) au Soudan. Le deuxième est maritime, à partir des ports de Benghazi et des villes voisines, vers l’Europe et la Turquie. Dans les deux cas, le carburant détourné devient une monnaie stratégique : une ressource qui permet aux groupes armés d’acquérir influence, mobilité et de prolonger des conflits qui fragilisent tout l’arc sahélo-saharien.

Pour Alger, ces révélations confirment ce que les services de sécurité observent depuis plusieurs années : la Libye est devenue un centre de redistribution de ressources stratégiques pour des acteurs susceptibles de déstabiliser la région. Le rapport mentionne également la présence de forces russes bénéficiant du carburant libyen, notamment dans leurs activités au Mali — un pays avec lequel l’Algérie partage une frontière longue et particulièrement vulnérable.

La crise libyenne, loin d’être contenue, diffuse donc mécaniquement ses effets vers les pays voisins. Dans le Sud algérien, la maîtrise des flux informels reste un défi majeur, malgré un renforcement continu du dispositif militaire. Les routes sahariennes sont longues, poreuses, et toutes les grandes trafics régionaux — armes, carburant, drogues, migrants — interagissent dans cet espace où l’État est souvent absent, côté libyen comme côté nigérien.

Si l’Algérie a multiplié les initiatives diplomatiques pour stabiliser la Libye, les conclusions de The Sentry montrent que les leviers politiques internes libyens restent largement dépassés par l’emprise de réseaux militaro-économiques enracinés dans les institutions pétrolières et dans les groupes armés. Le rapport cite notamment Saddam Haftar, acteur clé de cette économie parallèle, capable d’unifier des réseaux de contrebande grâce au contrôle des infrastructures pétrolières dans l’est et le sud libyen.

Pour beaucoup d’observateurs algériens, cette situation pose une question stratégique : comment garantir la stabilité du Sahel tant que la Libye reste un hub de ressources permettant aux acteurs armés de survivre, voire de se renforcer ? L’instabilité libyenne continue d’alimenter les vulnérabilités régionales, y compris aux portes du Hoggar et de Tamanrasset, où l’Algérie reste en première ligne.

The Sentry conclut que sans une réforme profonde du secteur pétrolier libyen et une rupture avec les réseaux politico-militaires qui tirent profit de cette économie parallèle, la contrebande continuera d’alimenter des conflits qui, tôt ou tard, rejaillissent sur les frontières algériennes.

Mourad Benyahia

Bonne chance, mon papa !

La Libye est un trou noir tribal désétatisé où chacun prend sa part des profits disponibles.

Moralement un terrain vague !