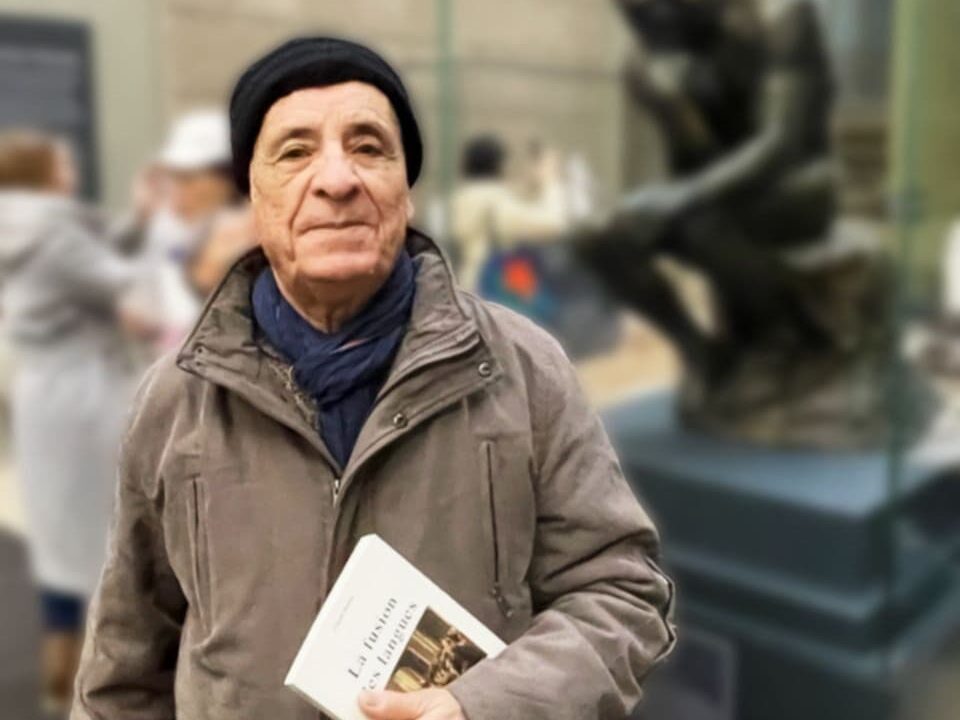

Youssef Nacib est une figure discrète mais incontournable de la littérature algérienne et de la préservation du patrimoine amazigh. Discrète, car il a toujours œuvré en retrait, loin des projecteurs et des reconnaissances publiques. Incontournable, car son travail, mené avec patience et rigueur, constitue l’un des repères les plus fiables pour qui s’intéresse à la mémoire kabyle. À travers ses recherches, ses recueils et ses traductions, il a su préserver et faire rayonner une culture orale menacée d’effacement, en lui donnant une voix durable dans le monde des lettres.

Dans un monde où l’urgence de l’actualité efface souvent les voix profondes, Youssef Nacib a choisi de se faire scribe des voix anciennes, archiviste de l’oralité, médiateur entre les générations. Son rôle ne se limite pas à celui d’un chercheur ou d’un écrivain : il est un véritable artisan de la mémoire. En sauvegardant les contes, les proverbes, les chants religieux ou amoureux transmis de bouche à oreille, il donne à la culture amazighe ses lettres de noblesse dans l’espace littéraire et universitaire.

Grâce à sa double formation, intellectuelle et enracinée — il parvient à faire le lien entre la tradition populaire et l’analyse savante, entre la beauté brute des mots kabyles et leur interprétation littéraire.

L’œuvre de Youssef Nacib agit comme un acte de réconciliation : entre la voix et l’écriture, entre le passé et le présent, entre la fierté d’une langue et la conscience critique. Ce qu’il transmet, c’est plus qu’un héritage culturel : c’est une manière d’habiter le monde, de penser la parole comme un bien commun fragile, et de reconnaître dans les mots les plus humbles une profondeur universelle.

Né au cœur de la Kabylie, à Iâavejlilen, l’un des deux plus hauts villages des Ath-Kouffi avec Maâla, dans la commune de Boghni (wilaya de Tizi-Ouzou), une région nourrie par la spiritualité, les contes, les chants et les proverbes, et placée sous la protection du très vénéré Sidi Ali ou Yahia.

Youssef Nacib a très tôt compris que l’oralité était une richesse en péril — et qu’elle méritait d’être transmise, traduite et pensée. Docteur en lettres de l’Université de Paris, il a mené une carrière universitaire entre la France et l’Algérie, tout en consacrant l’essentiel de son œuvre à la collecte, l’étude et la mise en valeur du patrimoine immatériel kabyle. Ce travail de terrain, mené parfois avec l’aide de sa propre mère, l’a conduit à arpenter les villages, à écouter les anciens, à recueillir des trésors de sagesse populaire avant qu’ils ne disparaissent à jamais.

Sa démarche, à la fois érudite et affective, a donné naissance à une œuvre dense et précieuse. En 1988, il publie Chants religieux du Djurdjura, un recueil unique en son genre qui rassemble près de six cents poèmes mystiques transmis oralement, souvent anonymes, et porteurs d’une foi populaire d’une grande intensité. On y découvre un monde spirituel kabyle où se croisent tradition musulmane et imagerie amazighe, dans une poésie simple mais vibrante, souvent récitée dans les veillées et les cérémonies.

Quelques années plus tard, en 1994, paraît Anthologie de la poésie kabyle, l’un des sommets de son œuvre. Ce volume bilingue (kabyle-français) couvre deux siècles de création orale, de la période ottomane à l’époque postcoloniale. On y entend les voix des exilés, des amoureux, des sages, des révoltés. Les femmes y ont leur place, les anonymes aussi. Ce n’est pas seulement une compilation : c’est une archive vivante, un acte de reconnaissance et de transmission. Le poète devient ici philosophe, le chant populaire devient littérature.

Dans Proverbes et dictons kabyles, Youssef Nacib continue sa mission de sauvegarde. Il y rassemble plus de 1 500 proverbes recueillis dans sa région natale, traduits, commentés et organisés avec minutie. Ces courts aphorismes disent tout d’un peuple : son humour, sa résilience, sa vision du monde. Derrière chaque maxime, il fait apparaître une société rustique mais sage, où chaque mot a le poids de l’expérience.

Ce qui distingue véritablement Youssef Nacib, c’est sa capacité à traduire sans trahir. Il ne collecte pas pour le musée, mais pour la vie. Ses livres sont des ponts entre les générations, entre les langues, entre les cultures. Il interprète, il commente, il éclaire. Il relie l’universel au particulier et donne une voix savante à ceux que l’histoire a souvent laissés muets. Grâce à lui, la littérature orale kabyle a trouvé son chemin vers l’écriture, et la bibliothèque humaine s’est enrichie de récits longtemps considérés comme « mineurs ».

Youssef Nacib a consacré un ouvrage essentiel à Cheikh Noureddine, également connu sous le nom de Noureddine Meziane — comédien, poète, chanteur kabyle. Publié en 1998 chez El Ouns, ce livre intitulé Cheikh Noureddine : comédien, poète, chanteur, est une monographie approchant les 383 pages, réalisée sous sa direction scientifique.

Cheikh Noureddine, né en 1918 à Larbaa Nath Irathen (Kabylie), fut à la fois un acteur de théâtre, un pionnier de la radio kabyle (avec la création de la Chaîne II) et un poète-compositeur prolifique, auteur de centaines d’isefra, ces poèmes chantés dans la tradition orale kabyle. Malgré une carrière de plus de 60 ans, il est resté longtemps méconnu pour ses poèmes écrits, souvent relégué au rôle de voix radio ou personnage de cinéma.

Dans ce volume, Youssef Nacib assume la double casquette de traducteur et d’éditeur scientifique. Il propose près de deux cents poèmes traduits du kabyle en français, accompagnés d’une biographie du poète et d’un riche éclairage culturel sur son univers : théâtre, radio, chansons, engagement populaire.

Youssef Nacib met ainsi en lumière un poète jugé mineur par les circuits officiels, en révélant ses thèmes de prédilection : l’amitié, la foi, l’identité, le destin, l’amour, la mort et la vie quotidienne. Il restitue aussi le contexte social et historique de ses compositions (avant la Seconde Guerre mondiale jusqu’aux années 1990), soulignant la portée de sa poésie comme reflet de l’âme kabyle moderne.

L’approche de Youssef Nacib est fidèle à son éthique : il ne fait pas que publier un corpus, il l’analyse. Il présente Cheikh Noureddine non seulement comme un aède, mais aussi comme un témoin du siècle — un créateur discret mais profond, qui a touché l’Algérie rurale avec des mots simples et puissants. Grâce à cet ouvrage, le poète reçoit enfin la reconnaissance qu’il mérite, et ses vers s’intègrent à l’histoire plus vaste de la poésie amazighe contemporaine.

En résumé, le travail de Youssef Nacib sur Cheikh Noureddine est un prolongement naturel de sa mission de passeur : il prête une voix écrite à un créateur oral, il cartographie des poèmes ignorés, il restitue une poésie qui existait dans les marges. Ce faisant, il ne fait pas seulement entrer Cheikh Noureddine dans le champ littéraire, mais il enrichit l’image de la Kabylie contemporaine en lui offrant une mémoire plurielle et vivante.

Mais l’un de ses travaux les plus marquants reste sans doute Slimane Azem, le poète, publié en 2001. Dans cet essai biographique et critique de plus de 700 pages, Youssef Nacib se penche avec une rare acuité sur la vie et l’œuvre de Slimane Azem, immense poète et chanteur kabyle de l’exil.

Slimane Azem, né en 1918 à Agouni Gueghrane, exilé en France dès sa jeunesse, a composé des centaines de chansons empreintes de mélancolie, d’humour, de critique sociale et de sagesse populaire. Censuré en Algérie, peu diffusé dans les médias officiels, il est pourtant devenu la voix tutélaire de toute une génération, le chantre d’un exil digne et lucide.

Youssef Nacib ne se contente pas de retracer la biographie d’Azem : il analyse ses textes avec la rigueur du philologue et l’empathie du compatriote. Il en propose des traductions sensibles, des interprétations littéraires et philosophiques, et replace chaque chanson dans son contexte historique, social et personnel.

Il classe les œuvres par thèmes, nostalgie, amour, identité, résistance, satire et montre comment Slimane Azem fut à la fois poète de l’intime et observateur critique du monde. Il met en lumière son art du conte, son usage du symbole, sa proximité avec les poètes oraux comme Si Mohand ou M’hand. Grâce à ce livre, Slimane Azem entre dans le panthéon littéraire, non plus seulement comme un chanteur populaire, mais comme un penseur de l’exil.

Ce travail a profondément marqué la recherche sur la chanson kabyle. L’ouvrage est aujourd’hui considéré comme une référence incontournable, souvent cité, réédité, et traduit. Il est la preuve que la chanson populaire peut, elle aussi, devenir objet de savoir et de reconnaissance.

Youssef Nacib n’est pas seulement un chercheur ou un écrivain. Il est un gardien de la mémoire, un veilleur de l’ombre, un passeur d’âmes anciennes. Il écrit avec fidélité et humilité, en laissant passer les voix plutôt qu’en les recouvrant. Il croit à la langue comme outil de paix, à la parole comme lien entre les vivants et les morts, à la littérature comme résistance douce contre l’oubli.

Lorsqu’il est invité à des salons du livre ou des rencontres culturelles, il insiste toujours sur cette nécessité de transmettre : pas pour figer une identité, mais pour enraciner un dialogue.

Grâce à lui, des fragments d’un monde paysan et poétique trouvent leur place dans notre modernité. Il nous rappelle que la mémoire n’est pas un musée, mais un chant qu’il faut écouter, traduire et faire vibrer à nouveau. Sa voix, discrète mais puissante, continue d’accompagner ceux qui cherchent dans la langue la trace d’un monde disparu — et pourtant encore vivant.

Dans cet entretien, Youssef Nacib nous ouvre les portes de son univers de chercheur et de passeur de mémoire. Il partage son regard passionné sur la littérature kabyle, la richesse du patrimoine oral amazigh, et les voix singulières qui l’ont marqué, comme celles de Slimane Azem ou Cheikh Noureddine. À travers ses réponses, c’est toute une histoire culturelle, souvent méconnue, qui se révèle, celle d’une langue, d’un peuple et d’une poésie qui résistent au temps et à l’oubli.

Le Matin d’Algérie : Qu’est-ce qui vous a d’abord poussé à vous intéresser à la littérature orale kabyle et au patrimoine amazigh ?

Youssef Nacib : Je m’intéresse à la littérature orale d’expression kabyle et, plus généralement, au patrimoine culturel oral. Pourquoi ?

Voyons ce qui m’a poussé à m’intéresser à la langue et, plus généralement, au patrimoine culturel immatériel de notre pays, l’Algérie. Je dis bien l’Algérie car je ne me suis pas intéressé seulement au patrimoine hérité en kabyle.

Mon D.E.S je l’ai consacré à la perception par Rousseau de l’évolution d’une société. Ma thèse de 3° cycle a porté effectivement sur la poésie kabyle. À la Sorbonne, je me suis intéressé aux civilisations qui, privées de l’écriture, ce porteur de cultures, se logent dans l’oralité. Mais ma thèse d’État (à la Sorbonne toujours), je l’ai consacrée à Bou-Saada. Pourquoi Bou-Saada ? Avant la réforme de l’enseignement supérieur en 1970, la section d’ethnologie qui s’intéressait à la culture véhiculée par le verbe avait en charge le Certificat d’études supérieures de sociologie et ethnographie de l’Afrique du Nord », section dirigée par Mouloud Mammeri.

Nous étions cinq enseignants dont Claudine Chaulet, épouse du professeur Pierre Chaulet, ce couple héroïque qui a milité avec acharnement pour l’indépendance de l’Algérie. Pour ne citer que deux faits historiques les concernant, c’est Pierre qui a amené Frantz Fanon à la Révolution et c’est Claudine qui a sorti dans sa 2 CV, Abane Ramdhane, jusqu’à Blida où la wilaya 4 l’a pris en charge.

Quand Mammeri a été nommé directeur du CRAPE (CNRPAH aujourd’hui), je l’ai remplacé. On avait décidé, pour initier déjà les étudiants à la recherche, de leur organiser, au cours de l’année universitaire, un séjour de travail sur le terrain. On définissait des thèmes. Un sujet pouvait être traité par un étudiant ou un groupe de 2 ou 3. On les préparait sur le plan méthodologique (questionnaire, entretien directif ou semi-directif, enregistrement, comportement avec l’informateur etc…).

On trouvait des solutions aux questions logistiques. Ainsi Tlemcen, Tizi-Hibel, Tamanrasset, deux villages aurésiens, et… Bou-Saada ont été des terrains d’accueil pour les étudiants qui, sur place, étaient encadrés par des enseignants. Quand il a fallu travailler sur cette oasis, j’ai découvert qu’elle n’avait pratiquement pas été l’objet d’études académiques, hormis le DES d’un étudiant sérieux.

Or, l’oasis de Bou-Saada portait en elle un patrimoine historico-culturel remarquable. Le professeur Jacques Berque qui connaissait l’Algérie, a accepté volontiers de diriger ma thèse. L’oasis m’a rappelé et m’a convaincu que son patrimoine était partagé.

Mais l’éveil de mon intérêt pour ce patrimoine culturel immatériel, je le tiens d’abord, de la conviction que j’ai acquise durant mes études, que cette culture que l’ethnologie coloniale n’a jamais appelée « civilisation » avait pour vecteur l’âge avancé et que, de ce fait, elle était très vulnérable. J’ai observé que mes informateurs auprès desquels j’ai recueilli les poèmes, les contes et les proverbes des livres que j’ai publiés, ces informateurs, étaient tous, hommes et femmes, des vieillards.

Ils étaient les maillons d’une chaîne qui a transmis verbalement un savoir et une sagesse de siècle en siècle. Il y avait donc urgence à recueillir la matière première de ces trésors avant leur disparition puisque ce sont les mots qui les véhiculaient.

Mon ami Rachid Touri qui fut pendant des années recteur de l’Université d’Alger, me taquinait gentiment en me disant : « Pourquoi tu t’intéresses aux discussions avec des vieux ? ». Quelques jours après le décès de son père, il m’a dit : « Tu sais, je regretterai toujours une chose : je n’ai jamais enregistré mon père qui étaient une encyclopédie ». Hampaté Ba (l’anthropologue malien) m’a toujours impressionné. Son œuvre anthropologique est précieuse. C’est lui qui a cité ce proverbe : « La vieillesse c’est l’hiver pour les ignorants et le temps des moissons pour les sages ». Et c’est lui qui a écrit : « Un vieillard qui meurt c’est une bibliothèque qui brûle ». Je ne voulais pas voir brûler les bibliothèques de mon pays.

Le Matin d’Algérie : Comment décririez-vous le rôle de la transmission orale dans la préservation de la culture kabyle aujourd’hui ?

Youssef Nacib : La transmission orale de la culture a pour cause majeure l’analphabétisme. L’Europe, avant l’invention de l’imprimerie par Gutenberg et l’émergence de la modernité, vivait une culture plus verbale qu’écrite, même si elle compte des écrivains depuis le Moyen-Age comme Marie de France. Mais les œuvres littéraires n’étaient pas lues par les masses. Quand De Bourmont a investi la Casbah en 1830, il ne savait pas qu’il y avait plus de medersas dans la ville historique d’Alger que d’écoles dans beaucoup de villes françaises. Mais le monde rural en Algérie vivait massivement dans une civilisation portée par la parole.

D’ailleurs, le statut socio-culturel de cette parole implique des valeurs charriées par le verbe, comme l’honneur, le courage, la fierté, ainsi que le révèle le proverbe « argaz d awal maci d aserwal ».

Dans la culture traditionnelle et millénaire kabyle, ce fut la langue qui a dessiné, porté et appliqué la loi. Ce qui était consigné parfois sur un registre comme « qanun » villageois était de création orale, celle de paysans ne sachant ni lire, ni écrire, mais qui savaient ce qu’ils voulaient et l’exprimaient clairement en écoutant attentivement les membres de l’assemblée.

D’ailleurs, dans la djemaa de naguère, quand un villageois achevait son intervention, il finissait sa contribution par une phrase collectivement bien reçue. Il disait : « deg wawal d nniɣ, ma weqmeɣ ḥemdu Llah, ma delmeɣ seteɣfir Allah » (dans les paroles de mon propos, si j’ai bien dit, gloire à Dieu, si je me suis trompé, que Dieu me pardonne). Les premiers à fixer systématiquement par écrit cette culture furent paradoxalement les colonisateurs. Ils tenaient à découvrir la langue et les traditions du colonisé pour mieux le connaître, donc mieux le dominer.

C’est ainsi que Hanoteau et Letourneux, par exemple, ont enregistré sur des volumes entiers, poèmes, légendes et traditions. Sans le vouloir, ils nous ont préservé des parts d’un patrimoine précieux qui aurait pu se perdre sans les livres qu’ils ont laissés. Il y eut des cas, où la compréhension du kabyle par Hanoteau laissait à désirer. Il a, par exemple, entendu le verbe « Aɣ » qui signifie « prendre ». « Aɣ abrid », c’est prendre un chemin. « Aɣ awal » c’est prendre une parole, suivre un conseil. « Aɣ a ray » c’est obéir. « Aɣ lmitaq » c’est prendre le chemin d’un cheikh n tariqa. « Aɣ argaz » c’est prendre un mari. « Aɣ irden » c’est prendre du blé en le payant. Hanoteau a conclu que « Aɣ tametut » c’est acheter la femme.

Aujourd’hui, la transmission orale est vouée, si on n’y prend garde, à l’extinction. La population alphabétisée est très largement majoritaire. Nous ne sommes plus dans la période coloniale où l’on cherchait dans les villages un homme qui savait lire pour écrire les lettres destinées aux émigrés. En Kabylie, des jeunes villageois sont titulaires de licences. L’oralité n’est plus un instrument indispensable et singulier pour transmettre la culture.

Par ailleurs les outils que la technologie offre comme le livre, la presse, cinéma, la télévision et le téléphone portable marginalisent la fonction véhiculaire de l’oralité. C’est pourquoi il y a urgence à sauver de l’oubli la part encore vivante du patrimoine culturel matériel et immatériel comme (à titre d’exemples seulement) l’artisanat, le vêtement, le bijou, la gastronomie, la poésie, le conte, le proverbe, la légende…Qu’il faille corriger des traditions désuètes comme le statut féminin qui n’a pas toujours été élévateur et favorable à la femme, soit. Mais la sauvegarde de la culture héritée sur des siècles et des siècles s’impose aussi comme une dimension majeure et irréfragable de l’identité de l’Algérie.

Le Matin d’Algérie : Dans votre travail de collecte et de traduction, comment trouvez-vous l’équilibre entre fidélité au texte original et accessibilité pour un public plus large ?

Youssef Nacib : Les Italiens nous ont laissé un mot à graver en lettres d’or : « traddutore tradittore », traduire c’est trahir. Il s’agit bien entendu de textes à transposer dans une autre langue. Littérature, philosophie, théologie etc… Mais c’est surtout dans la poésie que la traduction peut aisément passer à côté du contenu sémiologique originel du poème. Pourquoi ? Parce que le texte n’est pas porteur du seul instrument visible et audible : la langue dans sa morphologie, sa syntaxe et sa phonologie. Au-delà du verbe entendu, il y a la culture. Or, pour comprendre le sens d’un poème, il faut non seulement la maîtrise de la langue utilisée par le poète mais aussi et inévitablement la connaissance de la culture et même de l’histoire sur lesquelles s’appuie le poème. On prendra un exemple pour voir les choses de plus près avec un poème de Si Muhend :

Ufi uwday di Lhamma

Isem-is Merdexxa

Yettak anza di ssifa-s

Asmi izznuzu ttelwa

ɣurneɣ i gella

Am netta am yessetma-s

Tura yedda d nsaṛa

Yebna ssṛaya

Yettu igɛaddan fell-as

Le poème fait référence, mais une référence douloureuse, au décret Crémieux du 24 octobre 1870 qui accorda la nationalité française aux seuls juifs d’Algérie qui, jusque-là, étaient des sous-citoyens soumis au code de l’indigénat comme nos ancêtres. Sitôt pourvus de leur nouvelle nationalité, ils accédèrent au premier collège, c’est-à-dire aux droits des Français. Ils dominaient dès lors ceux qui sont restés indigènes.

Donc le poète ici exprime la rage des laissés pour compte dans leur propre pays qui voient les juifs les commander. Ce juif vu au Hamma s’appelait Merdaxxa. Amerdax en kabyle c’est la souricière dans laquelle on attrape les rats. Et ce piège à rats « yettak anza di ssifa s » donne ressemblance à son visage, (traduction littérale). Si on creuse l’idée qui brûle Si Mohand, le juif émancipé n’en a pas moins conservé sa physionomie de colonisé.

Si maintenant on analyse la pensée du poète, on pourra traduire par : « même naturalisé, le juif garde la marque de celui qui, jadis, était regardé comme un rat par le colonisateur antisémite ». D’ailleurs, quel statut social était le sien avant le décret Crémieux ? Il était vendeur de marc de café et très proche comme ses sœurs des autres indigènes, les musulmans. La naturalisation est signalée avec un mot « nsara » (les Français avec lesquels il s’alignait). Ce que déplore le poète c’est l’ingratitude des juifs et leur décision d’oublier le passé.

Or, on sait qu’en 1492, quand les rois catholiques ont expulsé d’Andalousie les juifs et les musulmans, les israëlites ne sont pas allés vers l’Europe où ils ont souffert de maltraitance pendant des siècles. L’Eglise voyait alors dans les juifs les assassins de Jésus. Pourquoi ? Parce que c’est le Sanhédrin, le tribunal des rabbins, qui, selon l’Evangile, a condamné à mort le Christ qu’elle a remis aux Romains pour le crucifier.

Dès lors, les juifs étaient appelés « déicides » puisque Jésus est divinisé par l’Eglise. Ils ont opté massivement pour aller vers l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, l’Egypte, la Turquie, l’Iran etc… c’est-à-dire en terre d’Islam. Pourquoi ? Parce que la dhimma qu’ils payaient dans les pays musulmans leur garantissait la protection de l’État pour ce qui est de leur religion, leur langue, leur cimetière, leur habitat, leur travail.

Le Matin d’Algérie : Parmi vos nombreuses publications, quels ouvrages vous tiennent le plus à cœur, et pourquoi ?

Youssef Nacib : Cultures oasiennes est le fruit d’un travail de longue haleine qui m’a permis d’étudier une oasis touristiquement célèbre mais ignorée par la recherche. Seuls deux ou trois Bou-Saadis, comme mon collègue et ami cheikh Bendjeddou, se sont vraiment intéressés à leur oasis.

Slimane Azem, le poète est un livre qui a eu le mérite pour la première fois de présenter au lecteur la grande majorité des poèmes de Silmane Azem en kabyle avec une traduction et une étude appuyée sur une recherche qui m’a amené non seulement à rencontrer le poète mais à voir son frère aîné, sa sœur, les habitants de son village. Je tenais aussi à le réhabiliter car on lui a fait un procès injuste en l’accusant de harki.

Cheikh Noureddine que l’on connaissait seulement comme acteur et musicien méritait d’être connu et reconnu également comme poète.

Proverbes et dictons kabyles qui offrait pour la première fois à l’époque au public près de 1600 proverbes patiemment collectés dans les villages dans les années 1970. L’impression n’a pas été réussie car le premier éditeur ne voyait pas d’un bon œil des proverbes en kabyle. Il m’avait exigé la transcription en caractères arabes. Pas de problèmes. Mais comme le manuscrit (pas d’ordinateur à l’époque !) n’a pas été lu comme il se doit, des coquilles apparaissent dans le livre.

Le chant religieux du Djurdjura donne un aperçu sur le soufisme dans le cadre de la Rahmaniyya. L’éditeur n’a accepté que la traduction. Il m’a fallu, le rééditer avec le texte en langue vernaculaire.

Ccna asufi édité par le HCA qui offre des chants mystiques.

Le Matin d’Algérie : Comment voyez-vous l’évolution de la littérature amazighe contemporaine, notamment face aux défis de la mondialisation et de la modernité ?

Youssef Nacib : L’écriture est l’arme salvatrice de la littérature amazighe, qui s’écrit aujourd’hui en caractères latins, en caractères arabes et en tifinaɣ. Par ailleurs, les sources de production et d’écriture littéraire sont nombreuses. Il y a les universités, les centres de recherche, les éditeurs et le HCA qui sont outillés pour enrichir et stimuler l’évolution productive de cette littérature. Le HCA, à lui seul, a déjà édité plus de 400 titres.

Le Matin d’Algérie : Quel message aimeriez-vous transmettre aux jeunes générations kabyles à travers votre œuvre et votre engagement ?

Youssef Nacib : Les jeunes chercheurs ont du pain sur la planche. L’harmonisation des 14 variantes de tamazight est déjà un chantier exigeant. Comme la science et l’humilité qu’exige la probité intellectuelle vont avec l’humilité, il ne faut pas se concevoir comme supérieur ou inférieur à d’autres spécialistes, mais œuvrer dans l’intérêt d’une langue nationale qui mérite effort et sacrifice.

Le Matin d’Algérie : Cheikh Noureddine reste longtemps méconnu malgré une carrière riche et diverse. Comment avez-vous abordé la tâche de redonner vie à son œuvre, et quelles sont, selon vous, les spécificités qui distinguent sa poésie au sein du patrimoine kabyle ?

Youssef Nacib : Cheikh Noureddine a été un ami. C’est lui qui m’a fait rencontrer Slimane Azem. Il est connu par le grand public comme acteur comique et musicien. Un jour il m’a appelé pour me dire qu’il voulait me voir le jour même. Rendez-vous dans un café. Il me dit : « Si Youssef, ad taruḍ taktabt af isefra yinu ». Je lui ai dit : kečč d bu riwayat, sketchs, lmuziqa, maci d amedyaz ». Puis je l’ai vu sortir 3 registres. En fait, il avait composé près de 600 poèmes inédits et inconnus. Des poèmes transcrits en caractères arabes car cheikh Noureddine a été élève de zaouia, pratiquant l’arabe mais pas le français. J’ai donc trié dans le lot et j’ai écrit le livre sur le poète et sa poésie. Sa poésie est une jolie plaidoirie en faveur des anciens (lejdud), les traditions édifiantes comme l’honneur, la générosité, le courage, le respect. Le livre est paru heureusement avant sa mort. À l’occasion de la sortie du livre, un hommage émouvant lu a été rendu chez lui, à Larbaa n At Yiraten.

Le Matin d’Algérie : Dans votre ouvrage consacré à Slimane Azem, vous mettez en lumière la richesse et la profondeur de son œuvre. Selon vous, quelle est la portée philosophique et sociale de celle-ci, et comment Slimane Azem a-t-il réussi à incarner la voix de l’exil kabyle ?

Youssef Nacib : Slimane Azem restera dans l’histoire de la littérature orale d’expression kabyle comme une voix portante et écoutée. D’abord sa poésie est pudique. Ses chansons sont écoutées en famille sans aucun obstacle. Ses thèmes sont intimement indexés au patrimoine culturel immatériel qu’il a appris et vécu dans son Djurdjura natal. Slimane Azem ne priait pas, selon ce que j’ai appris. Il a bu dans sa carrière. Mais il a définitivement abandonné l’alcool. C’est cheikh Noureddine qui m’a raconté qu’il a appelé Slimane un premier janvier, jour de l’an. Sa femme lui a répondu au téléphone. Cheikh Noureddine veut prendre des nouvelles de son ami. Sa femme, mécontente, lui dit alors : « Ah ! je ne sais pas ce qu’il a. Hier soir, il n’a pas voulu prendre une coupe de champagne et il a décidé qu’il ne boirait plus jamais ».

Le fait est que si Slimane Azem n’était pas pratiquant, sa foi en Dieu est indiscutable. Il était dans son enfance et sa jeunesse proche de sa grand-mère qui était une soufie affiliée à un cheikh n tariqa. Elle l’emmenait avec quand elle allait en pèlerinage à Ouelhadj, les jours de fête religieuse comme l’aïd, le mouloud et taɛacuṛt. Sa foi s’exprime par l’espérance en Dieu qui revient des dizaines de fois dans ses poèmes. Il cite 15 saints dans son livre en les implorant de l’aider à regagner sa terre natale.

Inna di taɣuct-is :

Ɛabdeɣ tissit n cṛab

Iɛerqiyi ula d swab

Ǧǧiɣ ula d ddin-iw

Di taɣuct tayeḍ :

Taẓallit d ttafat n ddin

Ma ara naweḍ ɣer din

Asm’ ara tqum lqiyyama

Di taɣuct tayeḍ :

Ay agellid a Lkamel

Fella-k kan ay nettkel

Ay aḥnin bab l-lqudṛa

Di lwaqt n Slimane Azem, tamurt is tezdeɣ ul-is. Taɣuct « idehṛed waggur » d asiwel seg ul, i listiqlal.

Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours ou à venir ?

Youssef Nacib : Des chercheurs ont travaillé sur les saints. J’aimerais réaliser un livre sur les saintes, thème anthropologique s’il en faut, parce qu’elles ont été souvent oubliées. Or leur signalisation relève autant de l’histoire que de la légende. Si celle-ci a eu une tendance excessive à les glorifier, leur attribuant parfois des pouvoirs surnaturels, elles n’en demeurent pas moins des modèles de courage, de comportement et de sagesse. Des personnages comme lalla Khelidja (le « l » a supplanté le « d ») dont le nom a été donné au plus haut sommet du Djurdjura ou Yemma Gouraya qui surplombe la Méditerranée à Béjaïa, sont aussi des référents culturels et identitaires non négligeables.

Lalla Khelidja qui vivait dans une grotte avec ses chèvres en ermite est un paradigme pour le soufisme montagnard des khouans qui optaient pour une spiritualité intérieurement riche et éclairée et non pour un simple rituel périphérique des surfaces.

La tradition dit que des élèves de zaouïa sont montés jusqu’au sommet de la montagne pour demander à la sainte femme de leur égorger un chevreau. Sa religion à elle l’encourageait à rencontrer Dieu par la prière, le jeûne, le refus de la haine, la propreté du cœur et de l’esprit, la distanciation par rapport à la matière, à l’argent, à la bouffe, aux vanités de ce monde.

Ses visiteurs qui se targuaient de connaître la religion n’avaient même la pudeur de respecter et protéger une femme solitaire. Ils n’attendaient que le festin. Voici le dialogue entre lalla Khelidja et les jeunes des igawawen que rapporte un poème anonyme :

Lalla Khelidja :

Ayen a Syadi lɛulum

Tawim abrid ma tessnem

Tenfam-eɣ nukni d nniya

Ad yeg Sid ay gesseḥsen

D Netta ay gebnan lecqaf

Ayen ixzen degsen yessen

Les tolbas :

A yemma Khelidja b wezṛu

Barka asenduder b wallen

Nekwni nbaad

Ay nella deg igawawen

Zlu yiwen deg wakniwen

Lalla Khelidja :

A Rebbi fked ameccim

Deg igenni ad yeg aalawen

Ad teqefel tizi tamcumt

Yellan gari d igawawen

Lemḥibba nsen d aɣilif

Tamussni nsen d asawen

Ma tiwim-d azal n sin

Kret ad telzum yiwen

Quand lalla Khelidja a compris qu’en fait de visiteurs, elle a devant elle des voraces grotesques et non pas des savants comme ils se croient, elle comprend que « leur compassion génère le souci et leur savoir est une côte raide ». Alors, dans leur langage, elle les met au défi, peu d’avance pour eux :

« Si vous avez apporté le prix de deux, alors égorgez un chevreau ».

Mais à 85 ans, je ne sais pas si j’aurai devant moi l’énergie suffisante pour écrire ce livre.

Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?

Youssef Nacib : Je voudrais que soit rendu un hommage mérité au professeur Abdeslam Ali-Rachedi , ex-ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, à qui la communauté universitaire doit la création du premier Institut de Langue et Culture Amazighes, ouvert à Tizi-Ouzou.

Comme on dirait en kabyle : «D netta i gerẓan asalu », c’est lui qui ouvrit la voie pour qu’ensuite soient ouverts les instituts similaires de Béjaïa, Batna, Tamanrasset et Bouira.

Entretien réalisé par Brahim Saci

« Magnifique. »

J’espere seulement qu’un jour la nouvelle se repondra un peu partout que les arabes, les turcs et les francais sont tous partis et ont perdu interet. Plus besoin de sidi ou lala machin.

« …Né au cœur de la Kabylie, à Iâavejlilen, l’un des deux plus hauts villages des Ath-Kouffi avec Maâla, dans la commune de Boghni (wilaya de Tizi-Ouzou), une région nourrie par la spiritualité, «