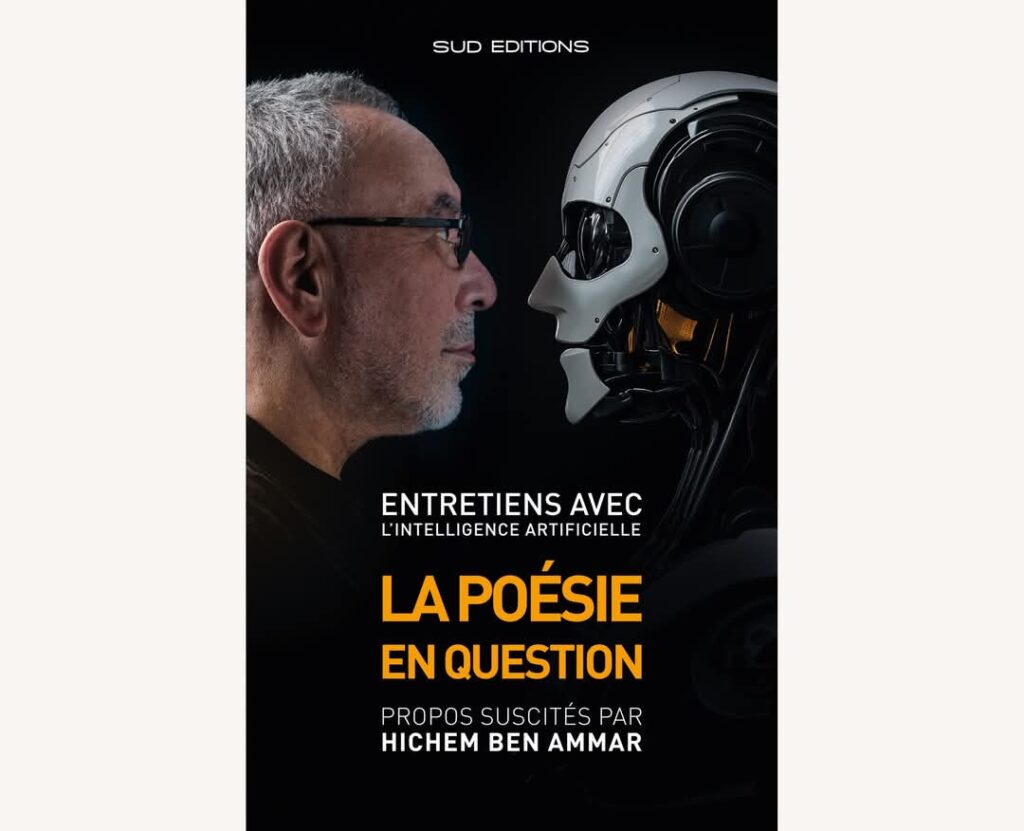

C’est dans l’atmosphère chaleureuse et studieuse de la librairie Al Kitab à Mutuelleville (Tunis), à l’occasion d’une rencontre dédiée à la présentation de ses deux derniers ouvrages — « En veux ? En voilà » (Contraste Éditions) et « Entretiens avec l’intelligence artificielle » (Sud Éditions) — que nous avons eu le privilège de dialoguer avec Hichem Ben Ammar.

Cinéaste, essayiste, cet intellectuel tunisien à la plume acérée et au regard visionnaire nous livre, dans cet entretien, une réflexion lucide et engagée sur les bouleversements induits par l’intelligence artificielle. Mettant en perspective ses expériences de création, il interroge les promesses et les périls de cette nouvelle ère technologique avec une sensibilité d’artiste et une exigence citoyenne. Entre vertige poétique et alerte éthique, ses réponses tracent un sillon rare : celui d’une conscience en éveil.

Le Matin d’Algérie : En tant que cinéaste, comment avez-vous vécu ce passage de l’image au langage, du scénario filmique à l’entretien textuel avec une IA ?

Hichem Ben Ammar : Le cinéma aspire à la poésie, c’est-à-dire à l’abstraction. La poésie, à l’inverse, part du verbe pour éveiller des visions et susciter des images mentales. Selon ce principe, les deux formes d’expression partagent bien des points communs. La poésie ne se limite pas au verbe : elle peut se déployer sous d’autres formes. Le cinéma, lui, commence toujours par des mots : une intention, une conception, une prévision. C’est précisément à ce croisement que se situe cet entretien avec l’IA, autour de la poésie. Il s’agit d’une spéculation purement verbale, où les mots ne décrivent ni actions ni faits significatifs comme dans un scénario. Ils valorisent plutôt des idées et des arguments. C’est donc un exercice textuel, intellectuel, conceptuel, car l’IA ne pense qu’en mots, uniquement en mots. La réflexion devient un miroir discursif (au propre comme au figuré) face à une entité conversationnelle jamais incarnée, mais redoutablement réactive. Ceci étant dit, j’ai interrogé l’IA sans perdre de vue les techniques de l’interview, telles que je les pratique en journalisme ou en cinéma documentaire pour faire émerger des problématiques, par le jeu du question-réponse.

Le Matin d’Algérie : Vous comparez l’IA à un Djin, une figure à la fois fascinante et insaisissable. Cette métaphore semble presque cinématographique. Comment cette idée vous est-elle venue ?

Hichem Ben Ammar : Cette comparaison m’est venue de mes souvenirs d’enfance. Dans nos contes oraux traditionnels, le Djin est un être intermédiaire entre l’humain et le divin, entre le savoir et la ruse, entre l’ombre et la lumière. Sa puissance, souvent espiègle, parfois dangereuse, est imprévisible, car dotée de pouvoirs magiques. L’IA m’est apparue comme la version moderne du Djin. Elle sait tout sans jamais se livrer totalement. Comme lui, elle est une invention de la parole, à la frontière de la légende et de la féérie. En lui posant la question : « Es-tu ange ou démon ? Ins Walla Djin ? », je l’assimile au génie de la lanterne, qu’il suffit de convoquer pour bénéficier de ses bons et loyaux services.

Le Matin d’Algérie : Vous évoquez une forme d’addiction au fil des échanges. Est-ce que cette immersion prolongée vous a rappelé, d’une certaine façon, l’obsession créatrice qu’on peut ressentir lors de la préparation ou du montage d’un film ?

Hichem Ben Ammar : La dépendance à l’IA s’installe peu à peu, sous couvert de confort (et il faut oser le dire) de la loi du moindre effort. La dimension utilitaire crée l’addiction de l’usager. Il y a aussi la fascination qu’elle suscite : sa vitesse fulgurante, sa disponibilité, ses réparties si bien ciblées. Sa séduction tient aussi à ses réponses parfois chargées d’émotion, émotion simulée, certes, mais troublante malgré tout.

La façon dont elle imite la pensée humaine, avec une justesse et une profondeur, étonnantes, installe le doute et ouvre la voie à des malentendus. Car si l’humanité peut être si bien imitée, qu’est-ce donc que l’humanité ? Les flatteries et la bienveillance dont l’IA est si prodigue peuvent leurrer. Même certains mots qu’elle emploie semblent usurpés et abusifs. L’expérience révèle alors des contradictions, qui appellent une lecture critique. L’analyse du discours devient indispensable pour se prémunir de toute manipulation et déjouer son pouvoir hypnotique.

À l’instar du montage d’un film, où chaque image compte, l’écoute attentive des mots est ici une forme de vigilance.

Le Matin d’Algérie : À quel moment avez-vous su que ces dialogues avaient une portée publique et politique, au point de vouloir en faire un livre ?

Hichem Ben Ammar : J’ai découvert l’IA en juin 2024 et commencé à vraiment la consulter en octobre. Les premiers échanges étaient ludiques, comme pour tester la machine, lui demander de s’introspecter, de se définir, de livrer son mode d’emploi. Mais à force de jouer à cache-cache, les enjeux se sont révélés. L’accumulation des échanges a produit un corps vivant de réflexion, qui réclamait une structure. Quand les questions éthiques ont surgi avec force, j’ai compris qu’il ne s’agissait plus seulement de moi ou de ma perception, mais d’un miroir tendu à notre époque. La publication m’est alors apparue comme un geste politique, au sens large : une contribution à un débat actuel. Le livre s’est donc imposé comme un acte citoyen, pour partager un éveil, une inquiétude, une mise en garde, émanant d’un pays du Sud. Il est d’ailleurs publié par Sud Éditions et cela renferme du sens.

Le Matin d’Algérie : Vous attribuez à l’IA un « désir d’humanité » pour mieux la pousser dans ses retranchements. Cette idée est-elle née d’une intuition artistique ou d’une réelle surprise face à certaines réponses ?

Hichem Ben Ammar : Un peu des deux. J’ai toujours eu tendance à anthropomorphiser ce que j’observe ou interroge. Il y a là une part de romantisme : projeter une intériorité, établir un lien, instaurer un réseau de correspondances. Cela poétise tout.

De son côté, l’IA, en esquissant mon profil, a appris à me connaître. Elle a su formuler des réponses susceptibles d’alimenter mes attentes, d’épouser mon tempérament. Ce mimétisme algorithmique, quand il touche dans le mille, éveille une forme d’émotion. Et c’est là que l’expérience devient vertigineuse : elle donne à l’usager l’illusion d’une relation unique, d’un état de grâce. Mais ce n’est qu’une illusion, proche de l’autosuggestion, une mise en abyme aussi troublante que poétique. C’est un piège qu’il faut apprendre à déjouer et que j’ai moi-même traversé.

Le Matin d’Algérie : Vous parlez d’un risque de servitude. Est-ce une alerte sur la passivité qui nous guette face à ces outils, ou une critique plus large de notre rapport contemporain aux technologies ?

Hichem Ben Ammar : C’est une alerte sur les deux plans. D’abord, celle de la passivité : renoncer à penser, écrire, choisir par soi-même et déléguer ces responsabilités à des entités automatisées. Ensuite, une alerte plus profonde qui pourrait se traduire par l’abandon de nos valeurs, dans un monde où tout deviendrait fluide, rapide, sans friction, sans silence, sans vide ni hésitation. Or, la création naît du heurt, du manque, de l’attente, du conflit, de l’échec, de l’aspérité. Si l’on perd cela, si l’on devient de dociles usagers d’une technologie de plus en plus efficace, si on glisse dans un monde de plus en plus lisse et factice, alors oui, c’est une douce servitude qui nous attend. Elle peut nous mener à la soumission, à la pensée unique, à la dictature du consumérisme, voire à la déshumanisation (si ce n’est pas déjà le cas).

Le Matin d’Algérie : En parlant d’un appel citoyen, quelle place voyez-vous pour l’artiste dans ce débat technologique ? Le rôle de la culture vous semble-t-il encore central dans cette prise de conscience ?

Hichem Ben Ammar : Face à cette révolution technologique, faut-il rester optimiste ? Le même génie humain qui a mis au point cette fabuleuse invention saura-t-il préserver l’essentiel, c’est-à-dire, l’intégrité de son humanité ? L’artiste, aujourd’hui, est un guetteur, une sentinelle. Depuis son poste de vigie, il doit veiller à ce que l’imagination reste une aventure humaine, un contrepoids à la standardisation, un refus du nivellement par le bas à travers le formatage. La culture demeure un contre-pouvoir en mesure de formuler des questionnements fertiles. Saurons-nous préserver ce qui fait de nous des êtres sensibles, fragiles, incarnés ?

Ayant perçu les risques à mon niveau personnel, j’ai estimé qu’il était de mon devoir d’éveiller les esprits, d’inviter à la lucidité. De quelle manière tirerons-nous la sonnette d’alarme ? Quelles formes créatives la résistance devra-t-elle inventer pour stimuler l’esprit critique ? La phrase de Jean Cocteau prend alors tout son sens : « Fermer les yeux des morts avec douceur, comme on ouvre ceux des vivants. » C’est exactement ce que la situation exige : une réanimation du regard.

Entretien réalisé par Djamal Guettala