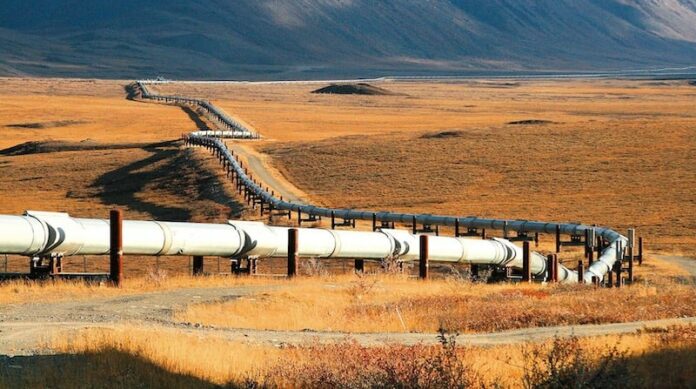

L’Algérie a tranché sans équivoque : le gazoduc du Maghreb, fermé depuis 2021, ne rouvrira pas. Ce conduit stratégique, traversant le Maroc avant d’atteindre Tarifa, alimentait autrefois le royaume chérifien en gaz naturel. Sa fermeture avait suivi le soutien explicite de Pedro Sánchez au rattachement du Sahara occidental au Maroc, provoquant une rupture diplomatique avec Alger.

Aujourd’hui, cette décision n’est pas simplement énergétique : elle est le symbole d’une souveraineté nationale revendiquée et d’une mainmise sur les flux stratégiques de la région.

Depuis trois ans, le Maroc s’est adapté. Le royaume importe du gaz naturel liquéfié sur les marchés internationaux, principalement en provenance de Russie, qu’il regazéifie dans des centrales espagnoles avant de l’acheminer vers son territoire. Madrid avait accepté d’inverser temporairement le flux du gazoduc pour garantir l’approvisionnement marocain. Mais Alger a posé un veto ferme : aucun gaz ne transiterait via Medgaz ou par bateau si sa destination finale est le Maroc. Cette position confirme l’Algérie comme acteur central dans l’équilibre énergétique de la Méditerranée et du Maghreb.

Cette situation traduit une compétition énergétique croissante. Le Maroc investit dans un nouveau gazoduc transafricain, traversant huit pays pour acheminer le gaz du Nigeria vers le royaume. La Chine soutient ce projet, tandis qu’un autre conduit similaire reliera le Nigeria à l’Algérie, accentuant la rivalité régionale et mettant en lumière l’importance stratégique des routes gazières africaines. L’énergie devient ainsi un instrument de puissance, et chaque décision sur les flux de gaz pèse sur les équilibres diplomatiques et économiques.

Pour l’Espagne, le contexte impose un rééquilibrage stratégique. Les exportations de gaz espagnol vers le Maroc atteignent désormais des niveaux records, tandis que les importations marocaines de diesel ont été scrutées pour leur possible origine russe. Madrid se retrouve ainsi entre deux feux : maintenir sa coopération énergétique avec Rabat tout en respectant les contraintes imposées par Alger, un équilibre délicat où chaque choix peut avoir des répercussions régionales.

Le gazoduc du Maghreb reste plus qu’une infrastructure énergétique : il est le reflet d’une tension persistante entre souveraineté nationale, concurrence régionale et influence internationale. L’Algérie démontre qu’elle ne cédera pas face aux pressions européennes ou espagnoles, et le Maroc confirme sa stratégie de diversification énergétique. Dans ce contexte, la Méditerranée et l’Afrique du Nord apparaissent comme un terrain de rivalités complexes, où énergie, diplomatie et puissance économique se croisent et s’entrelacent.

Cette affaire illustre également une dynamique plus large : la redistribution du pouvoir énergétique en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne, où chaque projet gazié devient un levier stratégique. L’Algérie contrôle toujours ses flux, le Maroc investit dans sa propre autonomie, et l’Espagne tente de jouer un rôle de pont logistique. Dans ce jeu d’influences, le gazoduc du Maghreb demeure un symbole tangible de la géopolitique énergétique, où chaque décision éclaire les ambitions et les alliances régionales.

Synthèse Mourad Benyahia

Source : Carlos Ribagorda, Okdiario, 16 novembre 2025 lien

bientôt un gazoduc vers gaza ?

. Chouf asidi. Les jiniros vont exiger la reduction di prix de bouzalouf car la tite dimouta est bonne pour avoir un gros ventre..signe exterieur di jiniros aljairien

Ba di bitrole bour maroc

L’Algérie a beau fermé le gazoduc du Maghreb vers le Maroc, mais ce pays a déjà trouvé des alternatives d’approvisionnement à partir de l’Espagne et de la Russie. L’Espagne , la Russie et la France arrivent a aidé directement ou indirectement le Maroc à s’approvisionner le plus normalement du monde en gaz naturel, en GPL (butane) et en produits pétroliers (essences, gas oil) . Donc, le marché marocain a été pris par d’autres partenaires , d’autres fournisseurs (quoi d’étonnant) y compris ceux considérés par l’Algérie comme des « alliés stratégiques » . En tout cas, le Maroc n’ a plus besoin de l’Algérie pour ses besoins en énergie.

C’est une question de principe, l’Algérie ne court derrière aucun intérêt,et de n’importe quelle nature lié à ce pays.

Quant à la notion des »alliés stratégiques » à laquelle vous faites allusion, les puissants de ce Monde ne cherchent que des VASSAUX prêts à servir, dans les rangs des pays » en développement » ; rien ne ruisselle de leur part.

En d’autres termes: l’khsara ou nif! Stratégie gagnante sur tout point de vue … encore plus à courte vue!

Cher compatriote @Saoura, ok, mais quand on est un pays sous développé,ou même en voie de développement ou même émergent, on ne peut que limiter les dégâts surtout quand la maitrise technologique et les financements font défaut. !

On ne peut rien faire contre et sans les grandes puissances économiques ou militaires. C’est ainsi ! Il faut apprendre à être humble et ne pas gonfler sa poitrine pour rien. Certes il faut toujours chercher le plus possible à protéger ses intérêts et sa souveraineté nationales, mais elle ne sera réelle sur le terrain que quand le pays aura atteint une certaine autonomie économique, industrielle et technologique. C’est un processus pas facile et très long.

En termes plus simples, l’Algérie a perdu un client, le Maroc; elle a donné une rôle central qui était le sien dans la sous-région à l’Espagne et elle va laisser un énorme investissement rouiller sous terre et mer.

Si ce n’est pas une absence totale de vue sur l’avenir, comment appeler le fait de construire un gazoduc sur un champ de mines régional ?

Pour ça ils ont la ´nouvelle Algérie’ comme réponse. Avec ça les gens vont vite les exonérer de leur présence au pouvoir depuis des dizaines d’années.

Ils sont neufs dans une Algérie neuve.

Et puis en quoi cela est intéressant à raconter puisque les revenus profitent en gros pour acheter la ferraille répressive, engraisser ceux qui l’utilisent et faire perdre au pays ce qui lui reste comme bons réflexes ?