Que fait-on de ses souvenirs quand les jours et les ans se sont empilés et que des vents mauvais menacent de les dissoudre et de les disperser dans le gouffre de l’oubli? Ils surgissent en vrac et en vibrations, libérant de la mémoire des nébuleuses d’images jaunies et racornies comme la peau d’une bête boucanée par le sel et le soleil.

Par quel deuil inconscient ou paresse avons-nous banni la fête politique de nos paysages, ce moment jubilatoire où le peuple s’empare de la scène, écrit son texte et devient acteur et spectateur d’un opéra citoyen

Je me devais de les narrer. Ecrire ; passer à l’acte, devenait aussi nécessaire que respirer, et une chance de plus, puisque je pouvais revivre ce que j’avais déjà vécu. Je ne paie pas une dette, je cumule des dividendes, de la plus-value de sens, je fais des allers-retours vers des lieux que je suis seul à connaitre. Et j’y fais de prodigieuses rencontres.

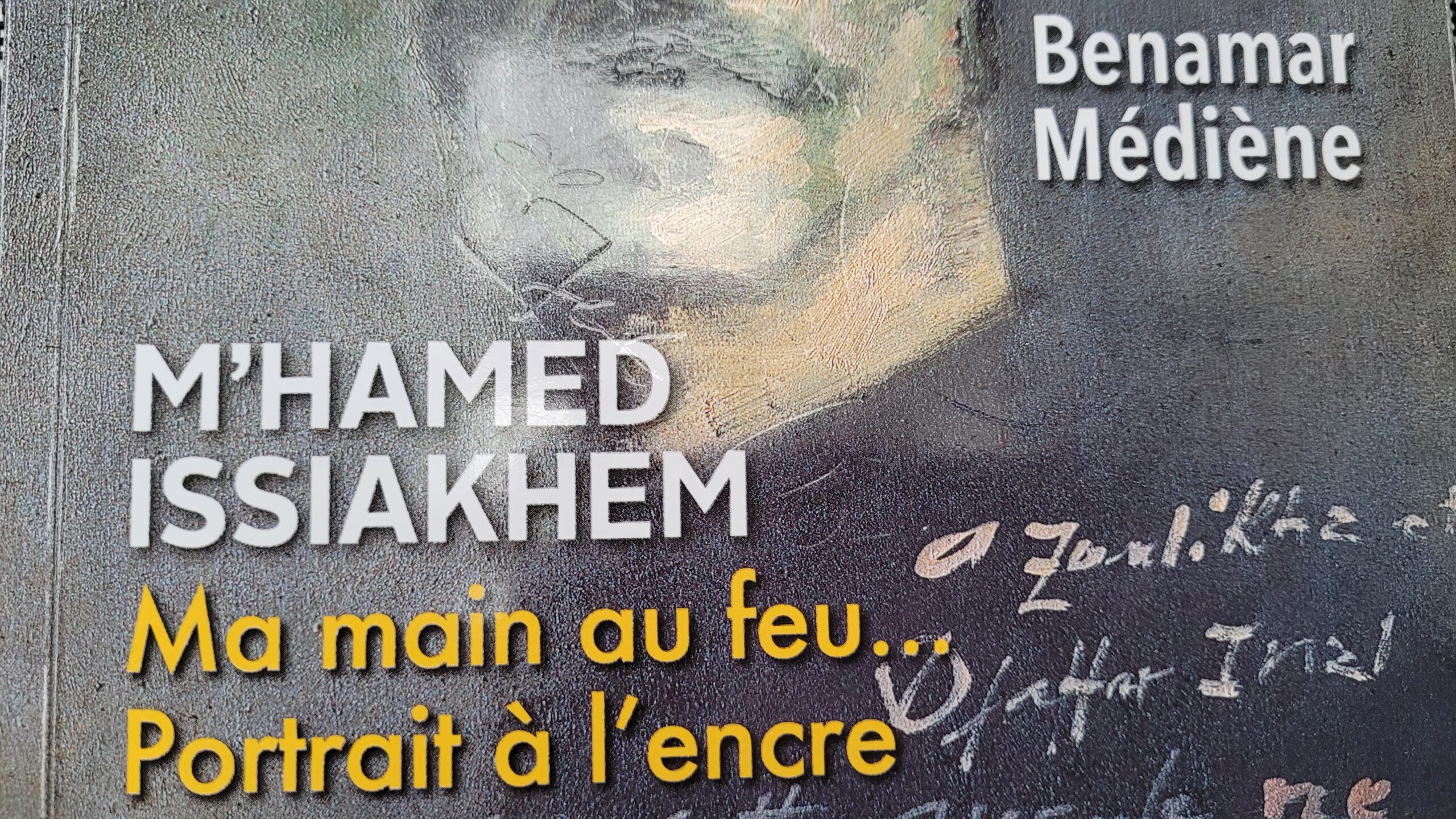

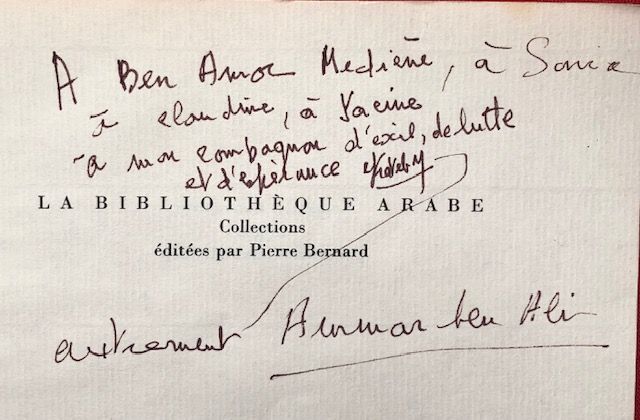

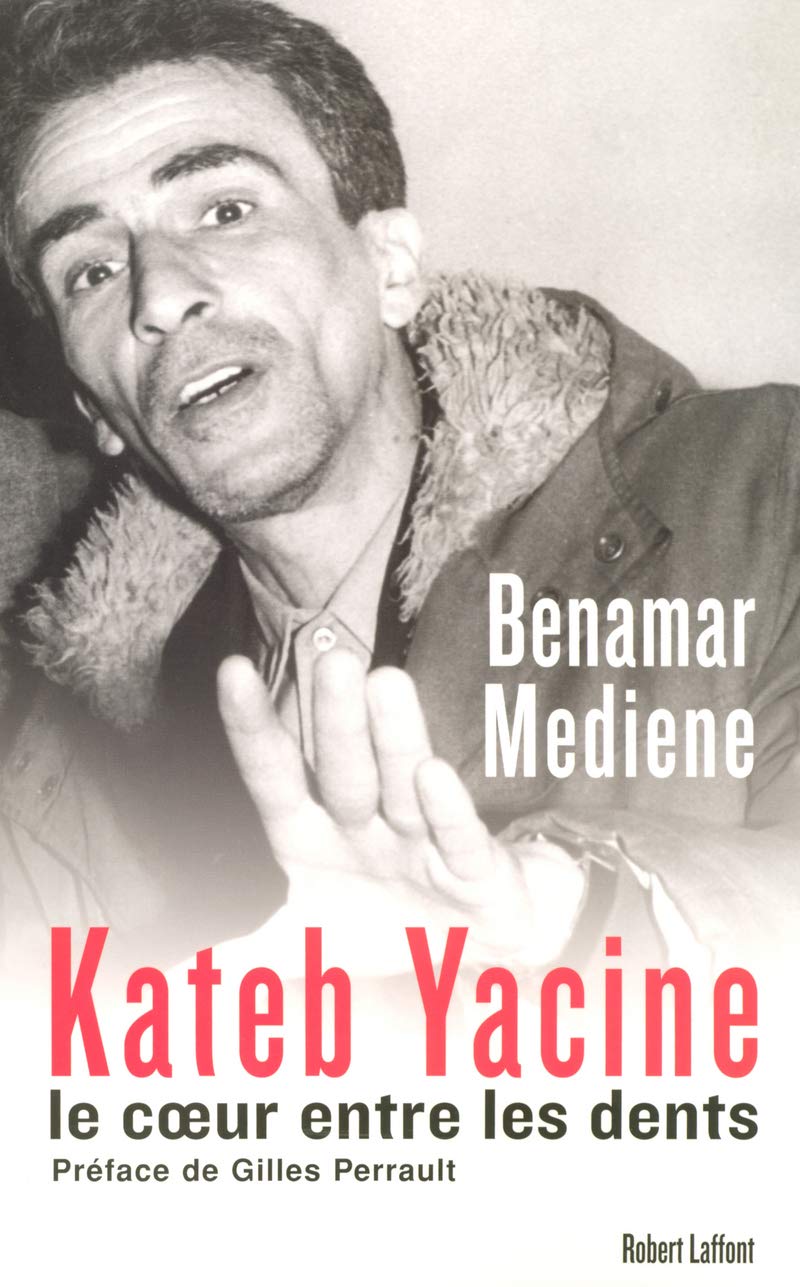

Me fallait-il encore connaitre l’art de l’alchimiste qui convertit l’eau et le sel en oxygène. C’est par ce détour que j’ai déjoué les pièges tendus par la ruse ou la vanité. En écrivant Kateb Yacine, le cœur entre les dents et M’hamed Issiakhem, ma main au feu, j’ai écrit deux biographies en un seul livre ou deux narrations en un dialogue inachevé ou qui se poursuit dans l’imaginaire, le mien, celui du duo Kateb-Issiakhem et celui des lecteurs.

Ce fut une joie de revivre ce qui m’a déjà été donné de vivre. C’est au miroir de cette réalité vécue que les deux textes, comme d’autres auparavant, sont nés et persistent à tisser une parole d’irrigation de la mémoire : celle de mes deux amis et la mienne, à la fois écho d’un temps ancien et d’aujourd’hui. Kateb dirait peut-être : c’est ça, germiner la pensée, la féconder… Qui connait la force des idées ? Il y a des vitamines dans la poésie.

Mai 1962, j’étais le jeune romantique stendhalien, libéré d’une forteresse d’un duché d’Aquitaine. Je fus surpris de voir mes rêves bousculer mon âme et chavirer mon cœur frappant à ma poitrine et rythmer ma marche sur le lent mouvement de la Seine, oublieuse d’avoir englouti des dizaines d’Algériens, les Marcheurs du 17 octobre, ombres crépusculaires sur les berges du fleuve, qui les happaient. Sur les quais des bouquins, j’ai rencontré, comme dans les légendes, des magiciens inventeurs de mondes et porteurs de signes, de paroles et de talismans, aussi utiles qu’un jeu de clefs pour le mécanicien ou le luthiste, aussi nécessaires qu’un passeport pour un voyageur.

M’hamed Issiakhem et Kateb Yacine étaient des frangins et une cohorte de prédicateurs les suivaient. Ils étaient armés de secrètes compétences, comme l’art du ventriloque, la natation en haute mer, la poésie sans hémistiches, l’humour, l’insulte aux usurpateurs, la boxe et la chorégraphie des coudes sur les zincs de la rue Jacob, pas loin des Editions du Seuil où se négociaient quelques avances à l’ami Kateb.

Toutes les nuits de ces mois de juin et de juillet 1962 étaient claires, boréales. Des nuits de plein jour, clamait Zinet avec dans l’œil une braise d’humour toujours vivace. Aux blanchiments de l’aurore, quand les boulangers abrutis de fatigue éteignaient leurs fours et sortaient sur le seuil de leur magasin, secouaient leurs tabliers farineux et fumaient une cigarette, nous nous regroupions sur le tertre de l’Odéon comme pour une prise d’armes et une levée des couleurs. En ces jours d’été le sommeil n’avait plus sa raison d’être et le couvre-feu la dernière forfaiture d’un monsieur Papon qui avait d’autres forfaits sur son curriculum de haut fonctionnaire.

En longeant la Seine, un frisson glacial à contre saison, nous crispait. Nous ne pensions pas à Apollinaire, Sous le pont Mirabeau coule la Seine, faut-il qu’il m’en souvienne… mais à ce fleuve versatile, ici aorte vitale et esprit de Paris, là lieu roulant des sépultures de dizaines d’Algériens noyés pour avoir refusé un couvre feu inique, pour fuir le pogrom, pour avoir voulu marcher un soir pluvieux du 17 octobre 1961. Les berges des quais et les ponts, Notre Dame de Paris et sa flèche imprenable seront à jamais les seuls témoins, les seules pierres tombales posées sur cette nécropole fluviale.

Nous étions dans le désir d’Algérie. Nous déclamions à pleine gorge, chœur ivre de son propre chant et de pichets de vin de Bourgogne, chœur répétant l’oracle de Paul Eluard : « Il y a un autre monde, mais il est dans celui ci ! »… Et faisant écho à la question de Nadja d’André Breton : «Est-il vrai que l’au-delà, tout l’au-delà, soit de ce côté du monde ?

Les années sombres s’étaient dissipées..

Kateb qui avait une fibre internationaliste aiguë mais souvent déçue par le manque ou par la parcimonie policière du droit d’asile accordé aux « Sans Pays Fixe », clamait son mot d’ordre préféré : « A chacun le pays de l’autre ! » et poursuivait dans le même élan : Nous avons un pays, un pays tout neuf ! Nous pouvons désormais le partager et recevoir des invités sans exiger d’eux passeport ou visa ! »

Poussière de juillet.

Nous étions dans un café tout en longueur de la rue Bonaparte, tenu par un Breton taciturne. Il était taillé comme un menhir et nourrissait à notre égard une inexplicable bienveillance, matérialisée par des remises de tournées et par l’ouverture d’une ardoise rarement apurée mais, dont il signalait, par un mouvement du menton autoritaire et sans appel, son niveau de saturation.

Comme pour une réunion clandestine, nous arrivions au bistrot les uns après les autres avec, tel un signe de reconnaissance, un journal sous le bras.

Je n’intervenais pas beaucoup dans ces débats pour cause de culture politique rudimentaire et de connaissance historique pleine de lacunes. Ces hommes, des trentenaires, que la chance m’a permis de rencontrer, étaient rompus à toutes les expériences, avaient beaucoup voyagé et leurs talents artistiques reconnus. Ils avaient constitué une ligue informelle, sans statut, ni vote, ni cotisation. Tous les adhérents étaient ipso facto membres du Comité central. Son idéologie, spontanément inventée par Kateb Yacine et approuvée à verre levé, tenait en deux phrases : Faisons la révolution dans la révolution et Perturbons la perturbation. Elle était donc à feu continu et à but libertaire. Alors que faire du Capital de Marx ?, me suis-je demandé, pas mécontent d’échapper à cette lecture ardue.

A un coin du comptoir, M’hamed Issiakhem, arrivé depuis peu d’Espagne, avait fait une étrange déclaration, et pour cela élevé la voix : Savez-vous bande d’ignorants que le grand Francisco Goya m’a raconté, en quelques tableaux, l’histoire de la conquête de l’Algérie et de sa guerre de libération ? Ne souriez pas bêtement en croyant me prendre en flagrant délit de délire et d’anachronisme. Je sais que Goya est mort deux ans avant le débarquement de l’armada française à Sidi Ferruch. Mais un artiste, un vrai, parle, peint ou écrit toujours pour les autres en créant pour les siens, et créant en son temps, crée pour après, pour toujours … n’est-ce pas Kateb ? N’est-ce pas Malek ?

M’hamed Issiakhem sera mon initiateur en art, Yacine en lettres et les deux m’adouberont membre de Comité central de la ligue au prix d’une tournée générale au Old Navy, place de l’Odéon. Je ne faisais pas semblant de savoir, mais, bon élève, je captais la leçon et, pour combler le retard, lisais beaucoup. Pas avare de paroles, Yacine me révéla quelques secrets

A mes côtés, Hadj Omar, élégant genre british, veste de tweed clair, pantalon anthracite et cravate jaune paille épinglée d’une barrette d’or, comédien orphelin des planches, nostalgique du Tantonville, avait prévenu qu’il ne parlerait qu’au jour de son apparition, après les trois coups, sur la scène du théâtre d’Alger, où Shakespeare, Tawfiq El Hakim et Gogol l’attendaient.

Mohamed-Saïd Ziad tentait de livrer à l’assemblée sa thèse sur la situation politique algérienne. Connaissant son bégaiement incurable, M’hamed Issiakhem le vitrifia d’un regard noir avant le premier son articulé. Mohamed Zinet, par calcul, arrivait toujours après la clôture de la session dite des ‘’Affaires algériennes’’. Il n’aimait pas la politique ds politicars, rêvait que de caméra, de clap, de Maria Casarès. Les commentaires vifs de Yacine, de Malek ou de M’hamed, jaillissaient et ne me laissaient pas le temps d’intervenir, d’être ridicule. J’adoptais la position du repli, écoutais, absorbais comme une éponge, hochais la tête de celui qui a tout compris, sans être démonstratif du plaisir gagné.

Le bistro faisait le plein. Arrivaient presque en même temps Djamal Moknachi, Hamou Sâadaoui, Ismaël Aït Djafer suivis du couple Geneviève et Jean-Marie Serreau, accompagné de Dominique Sarraute ou de Laurent Terzief. Quelques instants après, Mourad Bourboune et Benoist Rey déboulaient, laissant l’espoir à Malek une salutaire diversion, peut-être même une délivrance. Bourboune chantait du Léo Ferré, sous le costume d’Aristide Bruant. Costume et cape noirs, chemise blanche à grand col ouvert et écharpe rouge, il déclamait du Aragon sur un air de Léo Ferré, et après une courte césure, bifurquait vers Paul Eluard, déclamait le poème Liberté. Deux strophes restent à jamais incisées sur la paroi de mon crâne, celle-ci : Sur toute chair accordée/ Sur le front de mes amis/ Sur chaque main qui se tend/ J’écris ton nom. Celle-là: Et par le pouvoir d’un mot/ Je recommence ma vie/ Je suis né pour te connaitre/ Pour te nommer/ Liberté. Mourad nous surprenait, ravivait l’optimisme. Le poème nous tombait dessus comme une averse d’orage, je lui demandais de me le dicter.

Jean-Marie Serreau, lunettes rondes, cheveux en brosse, une présence et une patience de prêtre ouvrier, avait un effet immédiatement rassurant, celui du grand frère sur une fratrie désordonnée et inquiète. Sa capacité d’écoute étonnait, désarçonnait le plus volubile, faisait descendre d’un ton la colère d’un Issiakhem, qui avait mille raisons de l’être. Rien ne semblait l’ennuyer, ni le fatiguer, ni le contrarier, pas même les crachotements d’une radio mal réglée qu’émettait le bon Ziad. Celui-ci, ô miracle !, miracle, hélas éphémère, en devenait intelligible. Grand sorcier, Jean-Marie !

Zinet : Quelque chose d’indicible troublait son être intérieur.

Zinet était un être du paradoxe et de la dispersion, un halluciné de Nedjma, dont il rêvait le retour. Elle délaisserait Yacine, pour un court instant d’une extase qu’elle lui offrirait. C’était, pensait-il, dans la nature de Nedjma et, son destin à lui, était de l’attendre. Il était ainsi Zinet, il jouait et improvisait, récitait des pans entiers du Cadavre encerclé et tenait les basques de Yacine en lui répétant la seule vérité dont il était sûr qu’elle le fût, qu’elle le soit et le sera toujours : Je n’ai pas joué le rôle de Lakhdar, j’étais, je suis Lakhdar !

Yacine et Jean-Marie Serreau semblaient vivre dans une autre planète : le théâtre. Ils discutaient, presque front contre front, à voix basse comme des comploteurs, de la pièce La Femme sauvage, une épopée polymorphe et arborescente, donc jamais achevée et pourtant programmée au théâtre Récamier en décembre. Elle est toujours inachevée.

Benamar Médiène