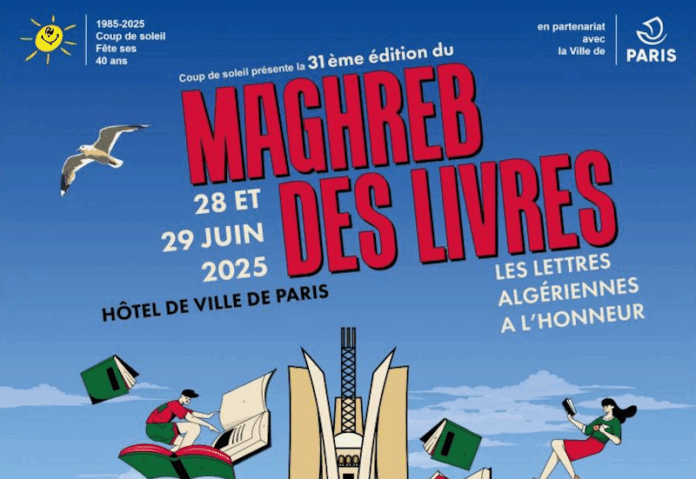

Le Maghreb des livres 2025 s’est tenu à Paris. Sur le papier, du moins. Car à voir la sélection des auteurs, le format des débats et l’ambiance diplomatique soigneusement orchestrée, on aurait plutôt dit un événement piloté en direct depuis Alger, service culturel, cellule « ne pas déranger ».

Officiellement, on y célébrait la littérature algérienne. Dans les faits, on y fuyait tout ce qui fait sa grandeur : ses conflits, ses fractures, ses écrivains ingérables. Un salon sous haute surveillance morale, où la pensée libre devait rester dans son couloir. Ici, la littérature oui, mais à condition qu’elle soit repassée, remaquillée, parfaitement fréquentable.

La preuve ? Aucun mot sur Boualem Sansal, actuellement emprisonné pour avoir osé parler trop fort. Même pas une allusion. Sansal dérange ? On l’efface. C’est plus simple. Le silence est plus diplomatique. Et tant pis pour le principe : on peut vomir ses propos, refuser ses alliances, mais lorsqu’un écrivain est emprisonné pour avoir écrit, le minimum syndical serait un mot. Une indignation. Un geste. Rien.

Même punition pour Kamel Daoud. Pas de tribune. Trop tranchant, trop médiatique, trop « libre », au mauvais sens du terme. Pourtant, l’occasion était belle : l’inviter pour le contredire, pour lui opposer des idées, pour débattre. Mais non. Mieux vaut ne pas prendre le risque d’être intelligent avec ceux qu’on ne supporte pas.

Et puisqu’on parle d’éviction, il faut saluer la performance : réussir à faire un salon sur l’Algérie littéraire sans citer une seule fois Kateb Yacine relève de l’exploit. Aucun débat. Aucun hommage. Comme si Nedjma n’avait jamais existé. Trop vivant, même mort. Trop difficile à citer sans provoquer de migraines idéologiques.

Mouloud Mammeri ? Réduit à une phrase glissée dans un coin de table ronde. Jean Sénac ? Rayé. Trop mystique, trop homo, trop solaire. Albert Camus ? Inexistant. Sujet tabou. Assia Djebar ? Ah, elle était dans l’air, oui. Mais pas dans les titres. Pas dans les voix. Dans un débat sur la littérature féminine, on a préféré pointer du doigt le patriarcat universel, plutôt que de rappeler cette femme de lettres qui dérange encore les lignes établies, même posthume.

Il faut tout de même noter une grande présence féminine. Des intervenantes brillantes, nombreuses. Mais là aussi, tout était sous contrôle. Le féminisme, ici, avait ses bornes. Pas de tensions, pas de contradictions. Un féminisme convenu, carré, propret. On dénonçait le machisme, le patriarcat, l’homme prédateur, d’un ton assuré.

J’ai bien failli proposer un débat sur le matriarcat algérien, celui, redoutable, qui règne sans partage dans les foyers. Mais j’ai eu un éclair de lucidité : même Kateb n’aurait pas osé. On peut critiquer les généraux, mais pas sa mère. J’ai donc re-rangé ma langue. L’autocensure, c’est aussi un instinct de survie.

Ce salon était, disons-le, bien ficelé. Mais trop bien. Tout était cadré pour ne froisser personne. Ou plutôt, pour ne froisser personne d’important. L’irrévérence n’était pas prévue dans la programmation. La littérature y était admise, à condition d’avoir déposé ses armes à l’entrée.

On a eu des discussions utiles, bien sûr. Des auteurs sincères. Des idées intéressantes. Mais aucun vrai vertige. Aucun vrai risque. Rien de ce qui fait frissonner une pensée. Rien de ce qui fait trembler un régime. Et c’est là que le bât blesse.

Un salon littéraire, surtout quand il prétend s’intéresser à l’Algérie, ne peut pas être une succursale culturelle aseptisée, installée à Paris mais pensée pour ne pas gêner Alger. On ne rend service à personne, ni à la République, ni à la diaspora, ni à la littérature elle-même.

Il ne s’agit pas d’en faire un champ de bataille. Mais un vrai lieu de parole. Où ceux qu’on aime et ceux qu’on hait puissent s’affronter. Où les morts puissent parler. Où les vivants puissent choquer. Où l’on ose penser, même à rebours. Car sans ça, ce n’est plus un salon du livre. C’est une salle d’attente littéraire, avec quelques livres posés là pour la décoration.

Et pendant ce temps, les écrivains censurés, oubliés, ou emprisonnés, continuent de nous faire signe. Même sans invitation.

Zaim Gharnati

Rien d’étonnant. Le nom de l’évènement est déjà problématique: c’est quoi le « maghreb » ? Le problème est la complicité de la mairie de Paris dans cet événement culturel téléguidé par la dictature algérienne au moment même où les prisons sont remplies de prisonniers politiques et d’opinion dont Boualem Sansal. Il faut dénoncer l’entrisme des services algériens dans la mairie de Paris et de nombreuses mairies gérées par la gauche particulièrement.

Ils tournent en rond, am’yizi f’thashrihth irkan….

Qui vous nomme, vous contrôle- Ces francophones tête baissée avancent dans la voie tracé par …Faffa de l’émir AEK et la France-arabie

Exact.

La couleur est annoncée en amont et le panneau se voit de très loin.