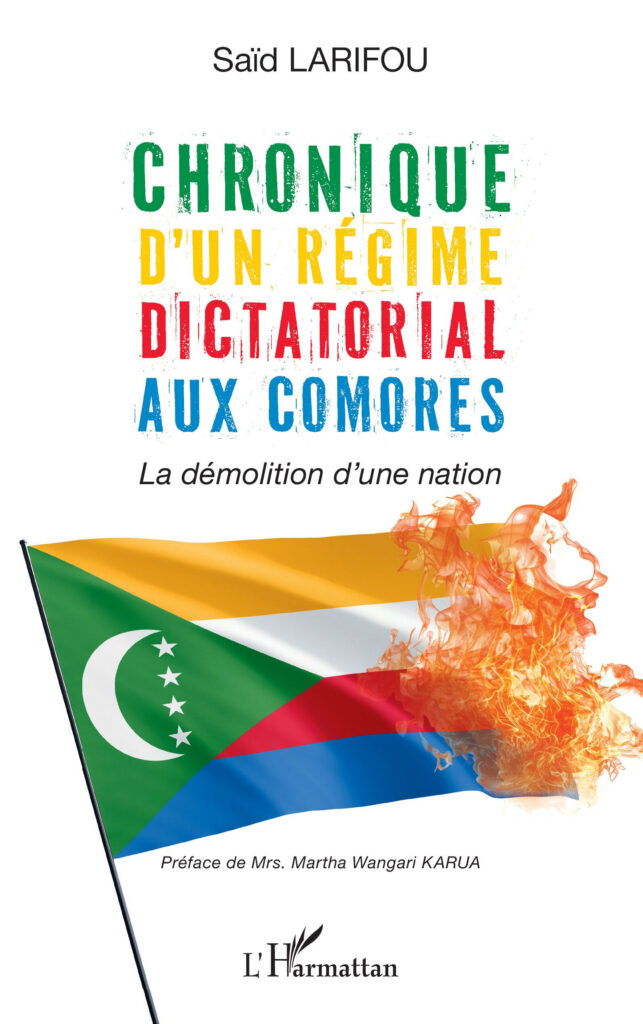

Avocat, militant des droits humains et figure de l’opposition comorienne, Saïd Larifou publie Chronique d’un régime dictatorial aux Comores – La démolition d’une nation (chez L’harmattan 2025), un ouvrage à la fois implacable et engagé. Un cri politique et citoyen contre le pouvoir d’Azali.

Il y dresse un réquisitoire contre les dérives autoritaires du président Azali Assoumani, dénonce la mise au pas de la justice, l’étouffement des voix dissidentes, le silence international complice — mais aussi la force tranquille d’un peuple qui, loin de céder, prépare la relève.

Dans cet entretien, Larifou revient sur son arrestation de 2009, le rôle de la diaspora, les responsabilités de la communauté internationale, et les conditions d’un changement possible. Plus qu’un livre, Chronique d’un régime dictatorial se lit comme un acte de résistance. Un appel à la justice, à la mémoire, et à la refondation.

Le Matin d’Algérie : Dans votre livre, vous parlez d’un système en ruines. À quel moment avez-vous eu la certitude qu’il fallait écrire ce livre ? Était-ce un devoir de mémoire ou un acte de résistance ?

Said Larifou :J’ai écrit ce livre lorsque j’ai compris que le silence devenait complice. Chronique d’un régime dictatorial aux Comores est un acte de résistance assumé. J’aurais pu me contenter d’écrire des articles, de donner des conférences. Mais face à l’ampleur des dérives du régime Azali, face à la douleur d’un peuple trahi, j’ai ressenti l’impératif de documenter, de témoigner, de dénoncer.

Ce livre est un cri. Un cri pour ceux qui n’ont plus de voix. Un cri pour ceux qui, chaque jour, subissent l’arbitraire dans l’ombre. Un cri de vérité dans un pays bâillonné.

Le Matin d’Algérie : Vous avez personnellement connu l’arbitraire du pouvoir comorien, notamment votre arrestation en 2009 pour “outrage au chef de l’État”. Que représente pour vous cette continuité dans la répression ?

Saïd Larifou :Elle illustre une chose simple : Azali n’a jamais changé. Il a perfectionné ses méthodes, mais la logique demeure la même : éliminer toute pensée critique. Mon arrestation de 2009 n’était que l’un des premiers signes de la dérive autoritaire.

Aujourd’hui, l’arbitraire est systématisé. Les opposants sont emprisonnés, les journalistes menacés, les juges muselés. Ce n’est plus une exception, c’est une stratégie d’État. Et cette continuité prouve que ce régime ne peut pas être réformé de l’intérieur.

Le Matin d’Algérie : Le sous-titre de votre livre parle de “démolition d’une nation”. Qu’entendez-vous par cette expression ? Parle-t-on d’une crise institutionnelle, morale, identitaire ?

Saïd Larifou : C’est une triple démolition. Institutionnelle d’abord : les contre-pouvoirs ont été démantelés, le droit est instrumentalisé, l’État n’est plus qu’un prolongement du clan présidentiel.

Morale ensuite : le cynisme a remplacé la vertu publique, et la corruption est devenue une politique d’État. Identitaire enfin : Azali a fracturé l’unité nationale, il a exacerbé les clivages et détruit le lien de confiance entre le peuple et ses institutions.Nous assistons à une mise à mort lente mais méthodique de la nation comorienne.

Le Matin d’Algérie : Vous décrivez un régime qui a confisqué l’État, l’économie et même la parole. Dans ce contexte, comment se construit encore une opposition crédible à l’intérieur du pays ?

Saïd Larifou :Avec courage et à visage découvert. L’opposition intérieure, bien qu’étouffée, existe. Elle est incarnée par des citoyens ordinaires, des enseignants, des juristes, des jeunes engagés.

Ils ne disposent ni de médias, ni de moyens, mais ils portent en eux une force immense : la dignité et l’espérance.

Le rôle de la diaspora est alors de relayer leur combat, de leur offrir des canaux d’expression, de faire le lien avec la communauté internationale.

C’est une résistance à double foyer : à l’intérieur et à l’extérieur.

Le Matin d’Algérie : Le rôle de la diaspora revient souvent dans vos analyses. Est-elle aujourd’hui la seule force politique libre capable de peser sur l’avenir des Comores ?

Saïd Larifou : Absolument. La diaspora comorienne est aujourd’hui notre principal espace de liberté politique. Elle est diverse, informée, engagée.

C’est elle qui envoie des fonds à nos familles, qui finance des écoles, qui soigne nos hôpitaux. Mais elle doit aussi devenir une force politique de transformation. Car tant que le régime capte les richesses, manipule les élections et réprime l’intérieur, c’est depuis l’extérieur que doit s’organiser l’alternative. Et cette diaspora, forte de ses talents et de son attachement au pays, est prête à assumer ce rôle.

Le Matin d’Algérie : Vous dénoncez une diplomatie inefficace et soumise. À qui faites-vous référence ? Les partenaires régionaux ? La France ? L’Union africaine ?

Saïd Larifou : À tous. À cette diplomatie frileuse, souvent hypocrite, qui préfère la stabilité factice à la justice réelle.

L’Union africaine a déserté ses responsabilités. La France, souvent prisonnière de ses intérêts géopolitiques, ferme les yeux sur les abus. Les Nations unies observent sans agir.Or, la complaisance internationale nourrit les dictatures. Il est temps de mettre fin à cette tolérance coupable.On ne construit pas la paix en fermant les yeux sur la tyrannie.

Le Matin d’Algérie : Dans ce tableau sombre, vous laissez pourtant entrevoir une issue possible. Quels sont, selon vous, les leviers concrets pour une transition démocratique crédible ?

Saïd Larifou :Il faut trois leviers essentiels :

Une mobilisation populaire structurée — à l’intérieur comme à l’extérieur du pays.

Un front commun des forces politiques et citoyennes, autour d’un projet de refondation républicaine.

Une pression internationale ciblée, avec des sanctions individuelles contre les auteurs de violations des droits humains et des conditionnalités claires sur l’aide au développement. Nous n’avons plus besoin de réformettes. Ce qu’il faut, c’est une transition démocratique encadrée, crédible et orientée vers un renouveau institutionnel.

Le Matin d’Algérie : Le régime Azali semble s’appuyer sur un appareil sécuritaire très structuré. Comment imaginer une sortie de crise sans confrontation violente ?

Said Larifou : C’est précisément là que réside notre défi : éviter que la violence n’ait le dernier mot. Le peuple comorien n’aspire pas à la guerre civile, mais à la justice.

La clé réside dans une transition négociée, sous pression populaire et diplomatique. Même les plus durs au sein du régime savent que cette fuite en avant est intenable.Il faut leur proposer une porte de sortie, mais elle doit passer par la reddition des comptes et la reconstruction.

Pas de vengeance, mais pas d’impunité non plus. Azali sait parfaitement qu’un dictateur n’a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Les Comoriens ne resteront plus très longtemps à genoux…

Le Matin d’Algérie : Quel est aujourd’hui l’état de la société comorienne ? Vous parlez d’une jeunesse en souffrance, mais aussi de poches de résistance. Où se situe l’espoir ?

Saïd Larifou : L’espoir, c’est cette jeunesse comorienne qui refuse de baisser la tête. Elle est diplômée mais sans emploi, créative mais sans opportunité.

On a voulu lui voler son avenir, mais elle résiste. À travers les réseaux sociaux, dans les mobilisations, dans les mouvements associatifs, elle dit non.

L’espoir, c’est aussi cette société civile qui, malgré la peur, continue à défendre des principes. L’avenir des Comores appartient à ces voix qui refusent de se taire.

Le Matin d’Algérie : En tant qu’avocat, comment jugez-vous l’état actuel de la justice comorienne ? Existe-t-il encore des juges indépendants, des contre-pouvoirs ?

Saïd Larifou : La justice comorienne est otage du pouvoir. Les nominations sont politisées, les verdicts dictés. Mais je ne perds pas espoir. Il reste des magistrats intègres, des avocats courageux, des greffiers républicains.

Ils sont isolés, menacés, mais ils existent. Il nous faut les protéger, les soutenir, les intégrer dans le processus de reconstruction. Car sans justice, il n’y aura pas de paix durable.

Le Matin d’Algérie : Vous avez toujours défendu une vision républicaine des Comores. Vous voyez-vous jouer un rôle politique à l’avenir, si une transition s’ouvre réellement ?

Saïd Larifou : Je n’ai jamais fui mes responsabilités. Mon engagement a toujours été constant, cohérent, profondément républicain.

Si le peuple comorien juge que je peux contribuer à cette refondation, je répondrai présent.Je suis prêt à assumer des responsabilités et à mettre mes compétences et mes réseaux à la disposition d’une transition qui est une nécessité et constitue une urgence pour sortir notre pays de l’impasse actuelle.

Je veux offrir à mon pays ce que d’autres lui ont refusé : la justice, la dignité, la vérité et le développement.

L’avenir des Comores doit appartenir à ses enfants libres.

Le Matin d’Algérie : Enfin, à qui s’adresse ce livre ? Aux Comoriens d’aujourd’hui ? À la jeunesse ? À la communauté internationale ? Quel message

portez-vous à travers ces pages ?

Saïd Larifou : Ce livre s’adresse à tous :

• Aux Comoriens, pour leur dire qu’ils ne sont pas seuls et qu’il existe une mémoire de leurs souffrances.

• À la jeunesse, pour l’inviter à prendre la relève, avec lucidité et courage.

• À la communauté internationale, pour qu’elle cesse de soutenir l’inacceptable.

À travers ces pages, je porte un message simple : le peuple comorien mérite mieux. Il mérite un État de droit, une justice indépendante, une économie au service de tous. Et ce livre est une pierre dans la reconstruction de notre avenir.

Entretien réalisé par Mourad Benyahia

Biographie de Saïd Larifou

Né le 1er octobre 1964 à Diégo Suarez, Saïd Larifou est un avocat franco-comorien inscrit aux barreaux de Saint-Pierre (La Réunion) et de Paris. Il s’est engagé en politique aux Comores, où il a été candidat à l’élection présidentielle de 2002. Fondateur et président du parti RIDJA (Rassemblement pour une Initiative de Développement avec la Jeunesse Avertie), il s’est opposé au régime du colonel Azali Assoumani.

Arrêté en septembre 2003 pour atteinte à la sûreté de l’État, il devient prisonnier politique. Grâce à la pression internationale, notamment de la France, de personnalités réunionnaises, d’organisations des droits de l’homme et de chefs d’État africains comme Abdoulaye Wade et Thabo Mbeki, il est libéré et autorisé à quitter les Comores en janvier 2004.

En novembre 2009, alors qu’il est devenu l’un des principaux opposants au pouvoir comorien, il est de nouveau arrêté, cette fois pour outrage au chef de l’État et incitation à la haine, avant d’être relâché.

@M. Larifou,

Comme franco- comorien, si vous arriviez aux manettes du pouvoir, qu’elle serait votre position vis à vis de la situation de Mayotte ?

Comment M. Azali ose-t-il réclamer Mayotte alors que durant les effroyables événements climatiques de 2024, il n’a apporté aucun secours à ses citoyens comoriens illégaux qui forment environ la moitié de la population de notre 101 éme département sauf à décider quelques jours de deuil ( cela ne mange pas de pain !! ) car pendant ce temps-là, son fils fêtait avec faste son nouveau local électoral se préparant à succéder à son père comme dans la majorité des systèmes dictatoriaux.

Citoyenne et contribuable française, j’ai demandé à mon député ( sans réponse à ce jour ), pourquoi la France a rénové 47 établissements scolaires aux Comores alors que le gouvernement comme celui de l’Algérie nous crache régulièrement au visage !

Croyez-vous que les mahorais , qui ont un revenu 8 fois supérieur à celui des comoriens, accepteront un jour de revenir dans le giron comorien ?

Bien à vous