Il y a 51 ans que l’anthropologue algérien, Ahmed Nadir, faisait apparaître une étude sur la fortune de la zaouïa d’El-Hamel au XIXe siècle. À travers ce travail minutieusement référencé, la fortune de cet ordre religieux a été estimée vers la fin du même siècle à 250000 francs de l’époque (un peu plus de 11 millions d’euros).

Dans son résumé de l’étude, Ahmed Nadir notait que «les ordres religieux avaient une fonction plus lucrative : ils servaient de banque de dépôts à des personnages riches et puissants et faisant fructifier l’argent déposé en se livrant, grâce à des intermédiaires, à des spéculations sur les céréales, les bestiaux et les prêt à intérêt».

Que dire aujourd’hui, sur l’ensemble de ces centres de diffusion de la spiritualité islamique et à leur tête l’ordre de la Tidjaniya qui «prospère» vivement sur la place financière à New-York et ailleurs, avec une brochette de gourous islamo-évangéliste telle que la Nation of Islam ?

Il ne sera pas, ici, question d’une enquête sur les finances de la Tidjaniya ni celle d’autres grands ordres de l’islam sunnite en Algérie, mais d’une page d’histoire de l’ordre d’Ain-Madhi dont les répercussions politiques peuvent concernées les quatre autres ordres religieux. Né entre 1737 et 1738, l’ordre religieux d’antan est marqué par cette «révélation» que reçut son maître fondateur en 1781. Sidi-Ahmed El-Tidjani aurait reçu sa «révélation» à travers l’apparition de l’image du prophète de l’Islam lorsqu’il était à Bousemghoun (wilaya d’El-Bayadh). Ainsi, il sera destiné à être ce «vénérable du prophète».

Se réclamant du rite malikite-sunnite, l’ordre tidjani ne cessera de se déployer à travers l’implantation de zaouïas tout le long des routes commerçantes allant jusqu’au Dahomey via le Sénégal ou encore, celle du pèlerinage à La Mecque. La Tidjaniya ne cessait d’amasser d’immenses richesses à Ain-Madhi, siège spirituel de l’organisation confrérique. Son indépendance économique lui attirait les cupidité des gouvernants ottomans et c’est à plusieurs reprises que Hassan bey d’Oran ou encore Mostefa Ben-Mezrag bey du Titteri, tentaient de s’emparer des richesses des tidjanis et mettre cette organisation à leur merci. Il est à noter qu’entre 1815 et 1853, la confrérie est devenue une véritable puissance avec laquelle comptait, par obligation, tous les gouvernants en place.

En 1839, l’émir Abdelkader durant invasion coloniale française avait tenté de soumettre l’ordre religieux en encerclant son siège spirituel, profitant d’une trêve avec les belligérants et ce durant 9 mois. À ce niveau, nous parlons d’une force politique qui a étendu son pouvoir sur l’ensemble des territoires sahariens d’Afrique. Sous son seul étendard s’étendait cet enseignement des préceptes de la istikama entre droiture, loyauté aux maîtres et probité, des fondements qui se traduisaient dans sa ligne politique vis-à-vis de la colonisation de l’Algérie, qui s’étendra au Maroc et à la Tunisie, vu que la Tidjaniya a réussi à avoir de puissantes zaouïas locales.

C’est ainsi que la Tidjaniya assiste l’émir Abdelkader dans son combat armé, dès 1836. En 1840, le puissant ordre religieux offre son concours au maréchal Valée, alors gouverneur d’Algérie. Et le mokkadem des Tidjani de Laghouat, Ahmed Ben-Salem conduira en personne en 1844, la colonne du général Marey-Monge contre l’émir Abdelkader. En 1864 et à l’Est du pays, le duc d’Aumale s’approchait de Biskra, la population avait demandé au mrabet de la Tidjaniya de Temacine (Adrar), Sid-Elhadj-Ali ce qu’il convenait de faire, son conseil était de bien accueillir les Français.

Une position politique qui sera reconduite durant l’insurrection de Bouamama où des correspondances ont été échangées entre Ain Madhi et Temacine en direction de toutes les zaouïas tidjanies ; elles stipulaient de ne pas appuyer la révolte et d’apporter leur soutien aux hommes du «royaume d’Algérie» ! Et à L’Ikdam du 24/12/1920 de noter au sujet de l’appuis inconditionnel à la mobilisation des jeunes Arabes des oasis pour la boucherie de 14-18, un passage de la fatwa de la confrérie qui relevait que « la France est pour nous une tendre mère, pleine de bonté et de compassion, et nous tous, musulmans, avons le devoir impérieux de l’aider de nos personnes, de nos biens et de nos enfants ». Une attitude d’un choix politique qui remettrait bien les quelques dires d’une certaine historiographie «acrocéphalique» qui ne cesse de présenter l’espace de la zaouïa comme un réel centre du seul rayonnement socio-religieux et forme suprême d’une résistance anticolonialiste.

Mieux encore, la zaouïa Tidjaniya durant le XIXe siècle coloniale avait franchi les préceptes même du mariage inter-religieux dans l’islam. Le maître de la confrérie a pris pour femme une bonne et charitable chrétienne.

Lalla Yamina, « la Mata Hari du Sahara »

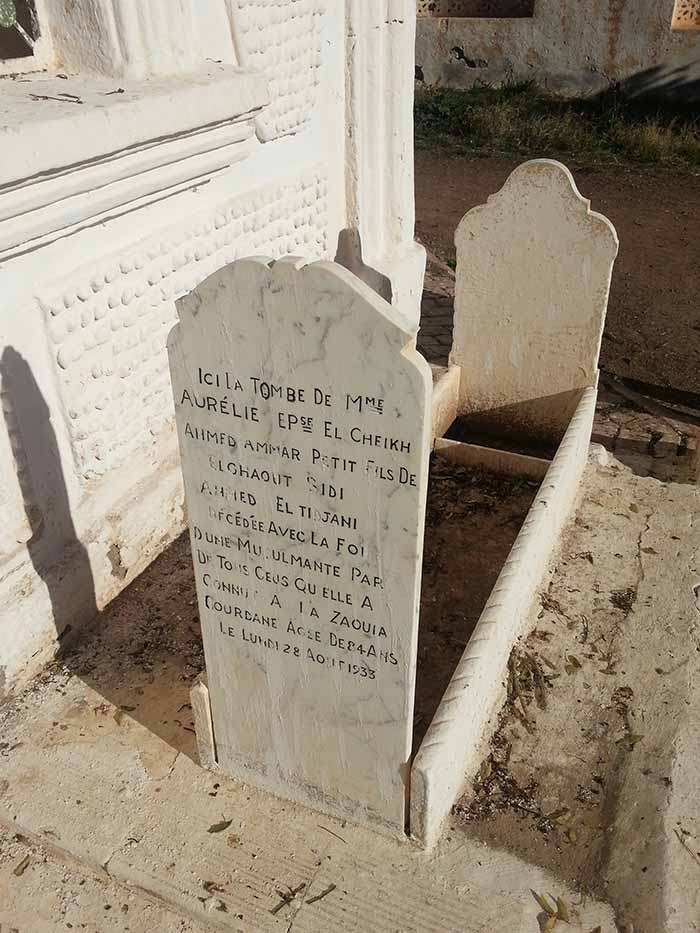

Du temps de l’obscurantisme impérialiste colonial, l’actuelle rue Mohamed Taâ-Allah, de Bab-El-Oued, portait le nom de « l’illustre et vénérable » Aurélie Picard. Née le 12 juin 1848 à Montigny-le-Roi (Haute-Marne) elle est la fille de Claude Picard, un gendarme en retraite et ancien militaire de l’Armée d’Afrique en Algérie et de Marguerite-Marie Boisselier. Elle décédera le 28/8/1933 à Laghouat où elle a été enterrée.

Vendeuse de magasin pour femmes, gouvernante et demoiselle de compagnie chez la famille Steenackers, directeur général des Postes lorsqu’elle attira l’attention en 1870 du cheikh Sid-Ahmed Tidjani présent à Bordeaux. Avec son frère Bachir, ils venaient d’Alger afin d’apporter un message de la part « de musulmans les plus considérables de la province d’Alger» témoignant de leur dévouement à la France.

Le gouvernement d’antan est en pleine invasion prussienne qui arriva aux portes de Paris, avait refusé de recevoir ces «princes du désert», les révoquant à rejoindre Bordeaux, siège du nouveau gouvernement anticommunards et réactionnaire. C’est à l’hôtel des Ambassadeurs que la jeune fille est attirée par le cheikh. Il décide de la prendre comme troisième épouse après révocation des deux premières. La presse de l’époque a bien salué la venue de ces «princes des sables», avec honneur et gratitude. Le charif de Ain-Madhi est pompeusement accueilli par le général Daumas, commandant de la 14e Division militaire et qui connaissait l’arabe ainsi que les mœurs des musulmans bédouins. De son côté, Sid-Ahmed Tidjani est accompagné de l’interprète militaire de l’Armée d’Afrique, Gabeau, de son maréchal des logis Ibrahim Belhadjer du 1er régiment spahi, de son secrétaire et d’une suite de servantes.

Une prestation qui a eu une grande affluence «pendant toute la soirée devant l’hôtel des Ambassadeurs. Quand les chefs Kabyles ( les nomme-t-on à l’époque) se sont montrés au balcon, ils ont été accueillis par de chaleureux applaudissements. Ils ont alors remercié le public, à l’aide d’un interprète, de l’accueil sympathique qui leur était fait et ont assuré qu’ils étaient très sensibles à ces démonstrations», (Le Pays, 14/9/1870). c’est en ces termes que cette curiosité africaine est reçu dans son demi-exil de grand luxe «causé par certaines imprudences» comme laisse entendre certains récits.

Le mariage du couple franco-algérien avait reçu la bénédiction du cardinal Lavigerie durant une cérémonie religieuse et Aurélie Picard-Tidjani regagna les sables de Ain-Madhi et s’installera dans le somptueux domaine de Kourdane que le cheikh tidjani édifia à son honneur. Une demeure arabesque en plein néant désertique au milieu de 60 ha de palmiers et de deux villages «arabes» formant sa main-d’œuvre à bon marché. Elle a bien juré de conquérir le cœur de ce peuple « et de devenir l’arbitre incontesté de la communauté musulmane», lit-on sur un OverBlog de Laghouat en 2009.

Lalla Yamina, ex-Aurélie, prie entre ses mains la comptabilité centrale de la confrérie religieuse après avoir vue qu’un certain archaïsme a atteint une gestion bien délaissé dans les affaires de son mari, elle instaura un certain management qui dépassait de loin une simple accumulation de la zakat. À son instigation, Sid-Ahmed Tidjani ne cessa d’appuyer toutes démarches pour faciliter la pénétration française au Soudan (Niger-Mali) en ouvrant grandement ses portes aux explorateurs français qui traversaient les oasis sahariennes garanties par le sceau du vénérable cheikh. Et chaque fois que les Français faisaient appel à l’influence religieuse de Sid-Ahmed, celui-ci s’empressait de leur donner satisfaction.

Avec cette grâce de Lalla Yamina qui a ouvert 2 écoles franco-arabes (filles et garçons), les missions civiles et militaires envoyées dans le pays, là où la confrérie avait son réseau de zaouïas et mokkadem « partaient avec des lettres de recommandations émanant de Sid-Ahmed, et que Mme Aurélie les lui faisait écrire; il suffisait qu’elle en exprime le désir pour que ces missions se fassent recommandées chaleureusement». Au décès de Sid-Ahmed, Aurélie Tidjani se retire à Alger alors que «ses sujets la supplièrent d’épouser son frère Bachir». Et au second veuvage, elle regagne pour la seconde fois Alger, lorsque la guerre 1914-1918 éclate. A son retour du domaine de Kourdane, elle reçoit le gouverneur général Lutaud, «qui lui demande de l’aider à l’enrôlement des jeunes Arabes dans l’armée». Elle sera bien fière de voir ses goums algériens qui ont bien laissé les terres et les cultures de Lalla Yamina afin de se sacrifier pour la gloire de la France!

La «Princesse des sables» regagne Sidi-Bel-Abbès où elle recevra tardivement, en 1931, sa Légion d’honneur. Sur le texte qui accompagnait cette distinction, nous pouvons lire: « A réorganisé et dirigé pendant 40 ans la zaouïa de Kourdane, où tous les nécessiteux et malades étaient hébergés ;

Officier du Mérite agricole, Officier d’Académie, officier du Nicham Iftikhar,

En 1871, par son union avec Si Ahmed, commence à mettre l’influence qu’elle a su prendre sur son mari au service de la cause française. L’heureuse impulsion donnée par ses directives permit, en 1879, l’envoi de Si Bachir, son beau-frère, en Tunisie, pour rallier les khouans tunisiens à la France.

De 1881 à 1883, transmet des ordres au Soudan pour faire la propagande en faveur de l’occupation française.

En 1896-1897, fait envoyer par Si Ahmed des lettres de recommandation pour les régions où opère la Mission Foureau-Lamy.

Au début de l’occupation marocaine, fait envoyer par son deuxième mari des émissaires et agents de propagande pour préparer les esprits à l’arrivée des troupes d’occupation, rendant par une action persistante des services exceptionnels à la cause française.

Seule Française isolée depuis soixante ans dans une zaouïa importante. »

Aventurière ? Princesse des sables ? Ou la Mata Hari des lointaines oasis ?

Mohamed-Karim Assouane, universitaire.

Sources:

- Jules GAMBES, Les confréries religieuses musulmanes, Gouvernement Général d’Algérie, 1897.

- Edmond DOUTTE, L’Islam algérien, Imp. Giralt, Alger-Mustapha, 1900.

- XX, Un soldat d’Afrique: L’Algérie, Limoges, 1907.

- Marthe BASSENNE, Une Haute-Marnaise princesse Arabe, Librairie Plon, Paris, 1925.

Presse:

- Le Pays, 14/9/1870.

- La Petite-Presse, 17/9/1870.

- Le Journal du Midi, 1/11/1925.

- La Lanterne, 20/10/1925.

- Le Journal de l’Afrique Équatoriale, 26/10/1933.

- Chroniques mondaines, 19/1/1935.

- Le Sahara, n° 69, juin 1979.

Histoire lunaire!! Ces faits sont absous par la grâce de … et la réalité historique est inversée tout comme celle des oulémas pour la révolution. L’adage dit: ‘´la merde remonte à force de remuer’!

» Quand on utilise la RELIGION comme cheval de troie, on n’a pas besoin de la promotion TAPIS ROUGE pour servir son pays ».

Ce passage « la France est pour nous une tendre mère, pleine de bonté et de compassion, et nous tous, musulmans, avons le devoir impérieux de l’aider de nos personnes, de nos biens et de nos enfants » témoigne à lui seul de la profonde compromission de toutes ces grandes figures amies de la France coloniale qu’aujourd’hui on veut nous faire passer pour des grands révolutionnaires sans lesquels l’indépendance de l’Algérie n’aurait été qu’une chimère. De leurs temps, tous ces grands « penseurs musulmans » ont tous ouvertement déclaré leur total dévouement à la France coloniale. Et dire que l’un de ces grands adorateurs de la France coloniale est aujourd’hui glorifié du titre « père de la nation algérienne ». Haba man haba oua kariha man kariha. C’est vrai que face à un tel argumentaire on ne peut que rendre les armes … comme ils les ont tous rendues.

Azul Larnaque,

Toutes les religions sont des ARNAQUES.

Maintenant quand votre frère vous empêche de prospérer il n y a que la séparation comme solution.

Je propose séparation de la Kabylie du reste de l Algérie et avec notre république LAIC les zaouia seront tarées comme une entreprise.

Ces religions orientales !

Du catholicisme qui a sacrifié les donatistes et les pauvres à l’islam prompt à se vendre au puissant du moment; tous pareils.

« Du temps de l’obscurantisme impérialiste colonial … » vraiment ?

Et comment vous qualifieriez notre présente époque ?