« La justice ne se rend pas dans la rue, ni sur les réseaux sociaux, ni dans les médias et l’honneur des hommes pas plus aujourd’hui qu’hier ne mérite d’être jeté aux chiens ».

C’est Eric Dupond-Moretti qui s’exprimait ainsi, lors de sa prise de fonctions en qualité de garde des Sceaux. Il s’élevait contre les atteintes répétées contre la présemption d’innocence et la remise en cause du droit de toute personne justiciable à un procès équitable et contradictoire.

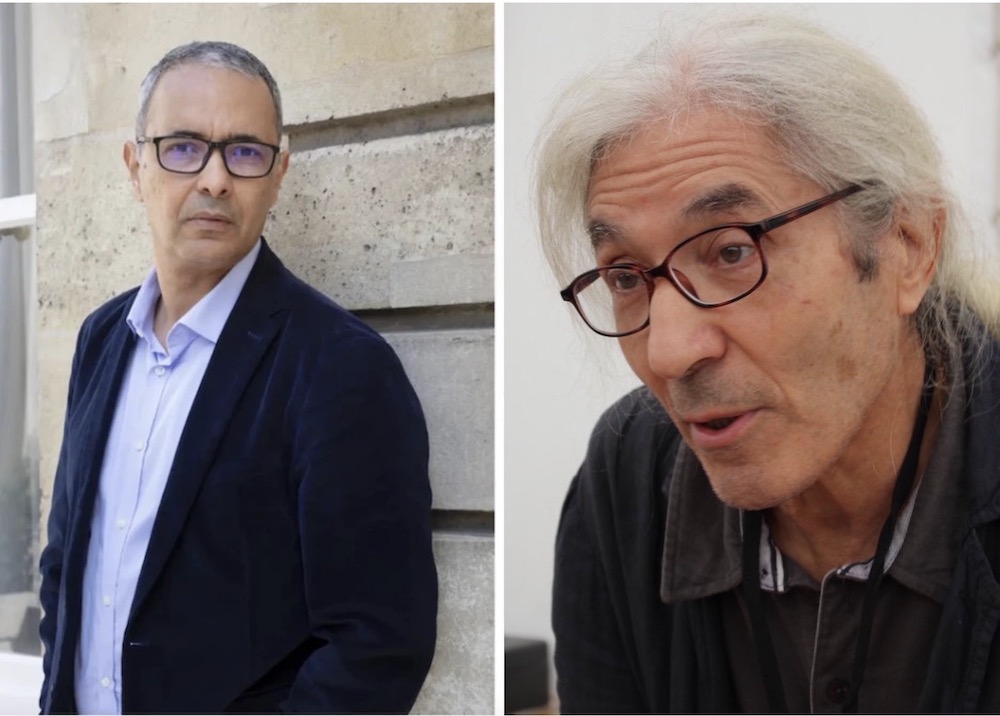

La déclaration du grand avocat pénaliste français nous apprend beaucoup sur les rapports paradoxaux entre la justice et les médias. Une réalité que nous vivons présentement en Algérie, à travers le traitement médiatique et judiciaire réservé aux romanciers Boualem Sansal et Kamel Daoud.

Lynchage médiatique

Par le truchement d’une instrumentalisation inique, médias d’État et privés, toujours aussi promptes à la servilité, se sont emparés des « affaires » de ces deux écrivains auxquels ils ont réservé un traitement à charge et orienté. S’érigeant en juges et procureurs, ils ont, ainsi, instauré, hors des prétoires et des salles d’audience, une sorte de justice parallèle, avant même que les procès n’aient lieu.

Cette démarche se fait au détriment de la morale, de la déontologie professionnelle, des exigences essentielles de l’Etat de droit, de la sérénité voulue par le travail de la justice, de l’indépendance de celle-ci ; des droits des deux justiciables et des intérêts du public qui, en l’espèce, n’a pas eu droit à une juste information.

Les deux hommes de lettres sont traînés dans la boue et leur honneur jetés aux chiens. Des dérapages dont s’est illustrée, particulièrement, et de manière scandaleuse, la télévision Ennahar. Un média de propagande qui a largement servie Bouteflika avant de tourner casaque pour se mettre aux gardes à vous pour Tebboune.

La couverture médiatique de ce média, dont le fondateur est en prison, qui s’est penchée sur des détails biographiques et les antécédents familiaux de l’auteur de Le village de l’Allemand est un exemple répréhensible de procédés diffamatoires.

Dans un pays respectueux de ses propres lois, l’émission télévisée présentée pompeusement comme un travail d’investigation journalistique, serait passible des tribunaux. Mais on est en Algérie, les autorités n’attendent pas des médias des enquêtes impartiales mais une servilité à toute épreuve.

Instruisant un véritable procès à charge et se dérobant à la règle du droit qui l’oblige, en pareilles circonstances à donner à Boualem Sansal l’opportunité de se défendre, cette chaîne de télévision privée déroge de la sorte, à la norme déontologique et professionnelle. Un écart qui devrait faire réagir l’autorité de régulation des médias audiovisuels. Mais rien jusqu’à présent. Silence radio.

Ne reculant devant aucune dérive, Ennahar TV, fera réagir des habitants du village natal de romancier franco-algérien pour traiter ses parents et grands-parents de toutes les tares, s’érigeant ainsi en tribunal de flagrant délit d’atteinte à la moral public.

Le traitement réservé à Kamel Daoud est aussi injuste que disproportionné. Me Fatima Benbraham qui s’est constituée dans le(s) dossiers instruits contre le récipiendaire du prix Goncourt 2024, s’est arrogée des prérogatives qui dépassent de loin son statut d’avocate.

Sur les plateaux des télévisions, Me Benbraham fulmine et s’engage dans une rhétorique juridico-procédurale accablante qui en dit long sur la mission dont elle se croit investie.

Seule face aux journalistes et sans contradicteur, l’avocate accuse, exprime des reproches ; elle ne plaide pas, elle prononce des réquisitions.

Ces émissions télévisées qui se passent devant un public consentant et acquis rappellent, à bien des égards, les séances d’audition des commission de discipline où les personnes appelées à comparaître doivent accepter la sanction qui les accable sans aucune possibilité de recours.

Pourtant, de nombreux textes existent pour prévenir les dérapages en la matière. Il ne reste qu’à les appliquer. Qu’attend l’ANIE si prompte habituellement à réagir et à donner des leçons de déonthologie ?

Samia Naït Iqbal