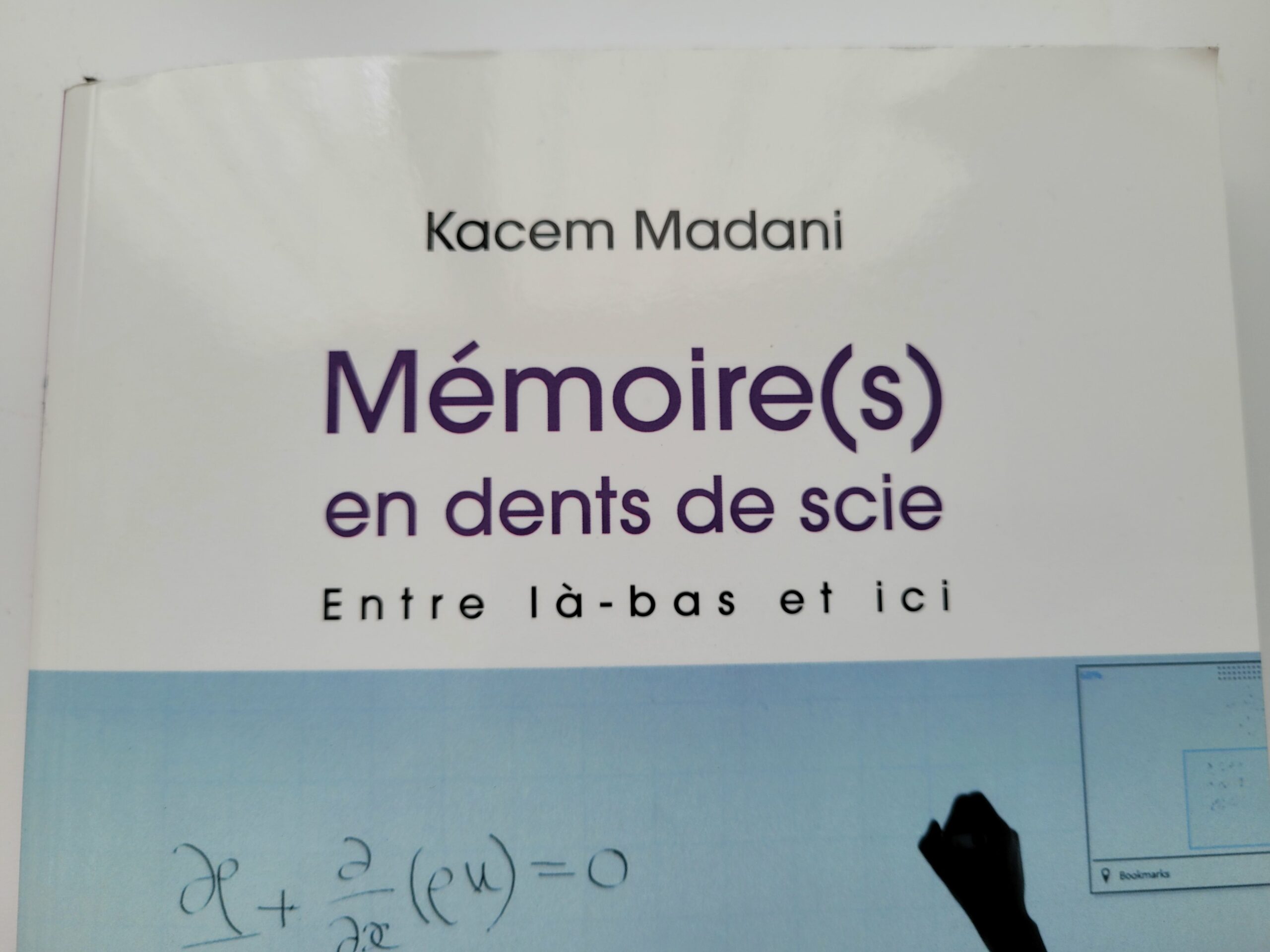

C’est aux éditions Maïa que Kacem Madani vient de publier « Mémoire(s) en dents de scie, entre là-bas et ici » (*).

Dans cet ouvrage, l’auteur déroule, tantôt avec sérieux, tantôt avec ce brin d’humour qui lui est caractéristique, sa vie d’enfant et son parcours d’universitaire. Un parcours atypique semé de moult embûches que l’auteur enjambera avec détermination. Le livre est une somme de faits, d’événements et d’histoires heureuses et malheureuses qui ont jalonné son chemin de vie. Comme beaucoup de petits montagnards, le père de Belkacem était émigré en France. Il ne le voyait que très rarement. Il grandira par défi aux lois de l’attraction, parcourant le monde avec courage et détermination.

Rebelle aux compromissions et néanmoins brillant à l’école, le petit Belkacem enjambe les paliers scolaires avec souveraineté. Il rejoint son père en France. Celui-ci tenait un hôtel brasserie. Là, il y découvre la vie pas toujours rose des émigrés algériens. À sa mère, il consacre quelques pages particulièrement élogieuses et bouleversantes. D’elle, il dira qu’elle est l’« unique big-bang de mon univers ».

Amoureux patenté de musique, Kacem Madani raconte cet Alger culturel des années 1960-70. Il rappelle à nos souvenirs l’esprit d’ouverture qui régnait dans le milieu estudiantin et dans la société. Et ce, avant que le mouvement islamiste ne vienne gangrener le pays avec le soutien du régime.

L’auteur gratifie le lecteur de nombreuses mésaventures que le chercheur et professeur de physique qu’il était a connu. Les vents contraires des bureaucraties algérienne et française etc.

Sans rancunes, souvent avec humour et distance, Kacem Madani nous plonge dans le marigot des promotions et des renvois d’ascenseurs entre copains et coquins. Non sans réserve, il nous conte aussi l’amour de sa vie : sa femme. Celle avec qui il a partagé des moments d’intense complicité à l’université d’Alger.

L.M.

Ci-après quelques bonne feuilles du livre où l’on retrouve le style limpide de l’auteur. Un style que les lecteurs du matin connaissent bien !

1) Quand nous tombions malades, point de médecin, point d’infirmière, point de pharmacien ! C’est la vieille aux pouvoirs surnaturels que l’on sollicitait. Ses thérapies se faisaient sous forme de rituels où l’œuf et la pincée de sel constituaient les principaux ingrédients. Le diagnostic était toujours le même, quels que soient les symptômes ou leur gravité : le mauvais œil. Pour extirper ce « mauvais œil » dont j’étais très souvent atteint, ma mère eut la fâcheuse idée de m’emmener très tôt, un matin, pour me plonger tout nu dans un bassin situé à l’extérieur du village et dont l’eau, disait-on, était bénite. L’eau était si fraîche que j’en avais grelotté toute la matinée. Je ne sais comment diable j’avais échappé à une pneumonie fatale ! En termes de bêtises, ma mère avait une sacrée longueur d’avance sur sa progéniture ! Mais ces maladresses sont à mettre sur le compte de l’illettrisme et de la naïveté du terroir. Par ailleurs, comme toutes les femmes du pays, ma mère était perméable à toutes sortes de sornettes qui circulaient dans une société versée dans le mystique et le mektoub.

Le rituel de l’œuf nous avait profondément marqué. Quand notre vieille le tournoyait au-dessus de la tête d’un enfant, tout en marmonnant quelques oraisons sous forme de formules saintes -qu’elle était la seule à connaître- et qu’elle souriait, cela signifiait qu’il n’y avait pas de quoi s’alarmer. Si, en revanche, l’inquiétude envahissait son visage, c’est que c’était sérieux. La rumeur disait même que souvent si elle se dépêchait de mettre fin au rituel et de s’en aller à la hâte, c’est que les journées, voire les heures, de l’enfant étaient comptées ! Une rumeur que je ne tardai pas à vérifier de visu quand, un matin, elle débarque chez nous pour diagnostiquer une cousine de quelques mois qui était très mal en point. Je la guettai du coin de l’œil et ne voyais aucun sourire se dessiner sur son visage. Elle demeurait impassible et grave. Le soir même, ma cousine rendit l’âme, à tout juste six mois ! Quand ma mère la sollicitait pour moi, je n’étais rassuré que quand je voyais enfin son visage s’illuminer. Et c’est toujours la peur au ventre que je voyais cette vieille macaque débarquer chez nous avec ses relents de mort pour enfants ! Quand je la rencontrai dehors, je mettais mes jambes à mon cou pour m’en éloigner au plus vite et éviter quelque mauvais sort…

2) La grève du cartable battant son plein, l’école était fermée la plupart du temps. Ce qui préoccupa mon père qui, entretemps, était sorti de prison et regagné Nancy où il était propriétaire d’un hôtel et d’une brasserie. Il demanda donc à mon oncle qu’il fasse le nécessaire pour que je le rejoigne en France l’année scolaire suivante afin que je rattrape mon retard. Chose faite en novembre 1962. Soit quelques mois à peine après l’indépendance du pays.

Quel bonheur de prendre l’avion pour la première fois, à tout juste 11 ans ! Direction Paris où m’attendait mon père. Nous sommes arrivés pile poil à l’heure du déjeuner. Mon paternel m’emmena au restaurant. Il commanda du vin pour lui et, à ma surprise, il en versa quelques gouttes dans mon verre d’eau pour faire comme tout le monde. Le repas terminé, direction la gare de l’Est où nous prenons le train pour Nancy. Que d’émotions ! Que de découvertes pour moi, en l’espace d’une journée ! Dans le train, mon père n’arrêtait pas d’ingurgiter de la bière, et je décelai en lui une lueur d’inquiétude dont je ne tardai pas à découvrir la raison.

Arrivés à Nancy, il m’emmena dans un immeuble qui s’avéra être une clinique. Là, il me fit entrer dans une chambre où était allongée une jeune dame (je le sus plus tard, elle n’avait que 19 ans. Mon père en avait 40) avec un bébé dans les bras. -Embrasse-là ! m’intime-t-il. C’était sa seconde épouse, et le bébé, prénommé Ali, mon demi-frère. Je comprenais alors pourquoi mon père avait besoin d’un remontant pour inhiber ses appréhensions. Il redoutait ma réaction. Que pouvais-je donc dire ou faire ? Évidemment, j’ai tout de suite pensé à ma petite maman laissée au bled avec ma sœur et mon frère. Je ressentais un peu de chagrin que Christiane avait vite fait de dissiper par son attention exemplaire envers moi. Une fois reposée, elle se permettait souvent de prendre une Nounou pour garder Ali et m’emmener au cinéma ou au manège. J’étais allé au cinéma une seule fois à Alger pour voir un film avec Fernandel, mais c’était une escapade d’exception. Avec Christiane, les choses prenaient une allure de complicité subtile. Elle donnait l’impression de me considérer comme le petit frère qu’elle n’avait pas. Je ne me souviens pas de tous les films que nous avons vus ensemble, mais il y en a un que je n’ai pas oublié, « les trois mousquetaires », avec, me semble-t-il, Jean Marais, dans le rôle de d’Artagnan. Il m’arrivait parfois, quand Christiane était occupée, d’aller au cinéma tout seul. À l’époque, il y avait deux séances dans l’après-midi. Et quand vous rentrez à la première, vous aviez le droit de rester pour la seconde. J’en profitais souvent, juste pour voir si les séquences ne changeaient pas d’une séance à l’autre. Personne ne m’avait expliqué comment ces images animées se retrouvaient ainsi sur un écran, comme par magie, et je croyais naïvement que toutes ces histoires avaient été filmées au moment des faits ! Comme si les caméras existaient du temps des mousquetaires ou même de Jésus Christ !

Christiane et mon père occupaient un petit deux-pièces situé au deuxième étage d’un immeuble de la rue Saint Nicolas. Ce petit appartement ne contenant qu’une seule chambre, on a dû réorganiser la pièce qui servait de séjour et de cuisine pour y installer un fauteuil convertible, à mon arrivée. Tout cet espace et un lit douillet pour moi tout seul, c’était du grand luxe pour un enfant habitué aux peaux de mouton. J’en étais bien conscient !

Mais, ce qui m’a sans doute le plus marqué à Nancy, c’était la vie en communauté, au bar de mon père. Cette brasserie était située à la rue des sœurs macarons, une rue à sens unique transverse à la rue Saint Georges et la rue Saint Nicolas. Dès l’instant où j’en franchis le seuil, du haut de mes 11 ans, je réalisais le caractère d’enclaves sociales -au cœur d’une France hostile- que représentaient ces espaces de vie où se côtoient les hommes du bled, venus, pour la majorité, des environs de Larbaâ Nat Iraten, bien que d’autres régions étaient représentées aussi.

Qu’ils fussent originaires de Bejaia, de Sétif, de Jijel ou de Sidi Bel-Abbes, ces hommes donnaient l’impression d’être liés par une camaraderie sincère, un pacte de survie à toute épreuve. D’ailleurs, même si la communication se faisait souvent en kabyle, l’arabe algérien s’invitait en toute aisance dès qu’un arabophone faisait son entrée dans le groupe, comme pour lui signifier qu’il faisait partie de la même famille et embarqué dans la même galère, celle d’un exil de rassemblement optimal pour répartir la chaleur humaine, mais aussi les soucis et les tourments afin de mieux en supporter la charge.

Avec du recul, l’image la plus juste pour décrire une telle compacité parmi nos immigrés est celle de ces milliers de manchots serrés les uns contre les autres pour lutter contre le froid glacial de la calotte polaire du grand Nord, comme dans le film « La marche de l’empereur ». Tout comme ces groupes de pingouins liés par l’instinct de survie, arabophones et kabylophones étaient rassemblés dans des enclaves de fraternité, au sens le plus sublime que peut évoquer ce mot…

3) Aux vacances de Pâques 1963, pour m’éloigner de l’atmosphère (peu attrayante pour un enfant) du bar où s’entassaient, comme nous venons de le voir, les hommes du bled qui ingurgitaient de la bière à-qui-mieux-mieux pour noyer leur chagrin, mon père décide, en concertation avec sa deuxième épouse, de m’envoyer chez la grand-mère maternelle de Christiane.

Direction Héricourt, en Haute-Saône (que l’on appelait, pour sa proximité avec le massif montagneux, Héricourt des Vosges) par train. Je ne me souviens plus si j’avais effectué le trajet tout seul ou si Christiane m’avait accompagné. Toujours est-il que c’est avec beaucoup de joie mêlée de curiosité que je débarquai dans cette famille gauloise pure souche. Il n’a pas fallu plus de deux semaines pour que l’ensemble de la famille fasse montre de beaucoup de bienveillance à mon endroit, surtout la grand-mère à Christiane. Elle m’avait totalement adopté. À tel point qu’au fur et à mesure que la fin de mon séjour se précisait, elle me proposait de rester chez elle, de m’inscrire à l’école primaire qui se trouvait à 100m, à peine, en amont de sa maison, et de me garder comme si j’avais été son propre petit fils. Mon père donne son accord. Il est vrai qu’il était rassuré de me savoir éloigné de l’atmosphère de la brasserie. Et c’est ainsi que les vacances de deux semaines se sont transformées en un séjour de 18 mois.

Dans cette avenante famille d’accueil ; en plus de mémé, il y avait pépé, un ancien combattant de la seconde guerre mondiale qui passait son temps à grogner contre les Boches et me raconter ses hauts faits d’armes et son séjour dans un camp de concentration. Il y avait Violette, la fille de 24 ans, une dame charmante, mais « néanmoins » mère célibataire de deux enfants, Paulette, 9 ans, et Marcel, 5 ans. Cette notion de mère célibataire était nouvelle pour moi, et je ne comprenais pas qu’une femme aussi belle et aussi élégante puisse vivre sans un homme pour la soutenir, l’aimer et la protéger. Pendant mon séjour, j’ai assisté à quelques demandes en mariage, mais Violette remballait à chaque fois ses prétendants. Des aspirants trop gauches, trop entreprenants, ou tout simplement trop moches pour une dame qui ne manquait pas de grâce. Il y avait aussi Jean Jacques, le fils de 19 ans qui bossait déjà à l’usine (Violette aussi travaillait dans une usine de textile). Un garçon d’une grande gentillesse, coiffure et allure à la Johnny. À chaque fin de mois, quand il recevait sa paie, il se faisait un plaisir de me donner quelques pièces d’un franc pour aller au cinéma. À ce foyer se rajoute une sœur aînée, et dont Christiane était la fille unique. Je ne l’ai jamais vue, mais je crois qu’elle était décédée quand je suis arrivé dans la région. Violette était une grande fan de Johnny. Elle l’écoutait avec un recueillement quasi-religieux. Pas question de lui parler ou de la déranger, sous quelque prétexte que ce soit, quand elle savourait le son qui sortait de son transistor. Pour ses rares apparitions à la télé, l’excitation atteignait le sommet de l’Everest. Je ne le savais pas encore, par un phénomène de douce contagion, je venais de rentrer dans l’univers de M. Hallyday. Une passion qui dure encore cinq années après sa disparition.

Je m’adapte très vite à ma famille d’accueil, et mon parler français progresse à une allure fulgurante. Quand on est petit, le cerveau est comme une éponge qui absorbe tout fluide à sa portée. Le tout est d’en être bien irrigué.

Côté école, la bonne formule trouvée par mes nouveaux professeurs -après m’avoir posé quelques questions, fait résoudre quelques exercices de calcul, et fait écrire une petite dictée au tableau pour jauger de mon niveau- est que je sois admis directement en CM2 pour y passer le dernier trimestre de l’année en cours, et que j’y reste l’année d’après. Ce que je fis non sans difficultés au tout début. Mais à la rentrée, c’était autre chose. Je reprends le programme en même temps que mes camarades, et je n’avais pas trop de mal à suivre. D’autant que pour combler mes lacunes en français, mémé n’avait pas hésité à m’inscrire à des cours de soutien dispensés par notre professeur à son domicile, avec son propre fiston. Je me débrouillais si bien qu’en fin d’année, je faisais partie du groupe de tête ; les cinq premiers qui étions dispensés de l’examen de 6ème ! Ce qui ne manqua pas de ravir mon paternel et d’attiser la fierté de mémé. C’est vrai que c’est grâce à cette plongée dans la France profonde que j’avais autant progressé et terminé mon cycle primaire avec prouesse. Rajouté à cela, en l’espace de 18 mois, j’avais bien su intégrer les différences sociétales entre une France de progrès et une Algérie à la traîne, « par la grâce » de tous les conquérants qui l’ont assujettie depuis la nuit des temps.

Vinrent les grandes vacances de l’été 1964. Mon père me propose de me rendre au bled. Il avait compris que malgré toutes les attentions du monde de la part de ma famille d’adoption, ma famille génétique me manquait terriblement. À cette proposition, la réaction de mémé ne fut pas des plus joyeuses. C’est comme si son monde allait s’effondrer quand son Kacem serait parti. J’avais beau la conforter, lui promettant de revenir après les vacances, rien n’y fit.

-Reste avec moi Kacem, je t’adopterai comme mon propre fils !

-Mais je reviendrai mémé ! essayais-je de la rassurer.

Ces échanges s’étaient transformés en un rituel quasi quotidien. Une fixation quasiment obsessionnelle pour elle. Il faut dire que passées les premières années de turbulence, j’étais devenu particulièrement docile pendant les années préadolescence. Ce qui explique l’attachement quasi passionnel de mémé à mon égard. Pour la moindre course, elle faisait appel à moi. Je lui obéissais sans rechigner. Jusqu’à ce jour de début août où mon père débarque pour m’emmener à Nancy et organiser mes vacances au pays. Pour quelques semaines, avions-nous convenu…

(*) https://www.editions-maia.com/livre/memoires-en-dents-de-scie/

Salut, Dda Kacem ! Beaucoup d’algériens nés autour de la guerre d’indépendance 54-62 ont eu une vie mouvementée. La mienne un peu plus que la moyenne. Nous avions déménagé d’un village ou d’une ville à une autre tant de fois que j’ai fini par avoir l’impression que le mot qui me décrivait le mieux était « le nouveau » car je suis arrivé en milieu de l’année scolaire dans une nouvelle école tant de fois que je préfère oublier combien. Chaque fois que je m’habituais à une nouvelle ville, une nouvelle « houma », allez, hop ! on saute dans une autre ville ou un autre quartier !

Mais par rapport aux péripéties de ton enfance, la mienne semble bien sédentaire et stable. Pas étonnant que tu sois inspiré de consigner tout ça sur papier, ne serait-ce que pour le bénéfice de tes propres descendants qui sauront beaucoup plus sur toi que nous autres descendants de montagnards savons sur les nôtres.