Plongeant au cœur des manuscrits, des ratures et des fragments, cette exploration révèle un Baudelaire inattendu : non plus l’inspiré fulgurant que la légende a figé, mais l’artisan infatigable qui travaille son œuvre avec une persévérance presque douloureuse.

Derrière chaque poème s’esquisse un labeur méticuleux, fait de reprises minutieuses, de repentirs, de tentatives abandonnées puis relancées, comme si chaque vers devait naître d’une lutte silencieuse. Loin de l’image romantique du génie porté par l’enthousiasme, apparaît un écrivain patient et tourmenté, obsédé par la quête d’une forme juste, d’un rythme précis, d’une musique intérieure. C’est à travers ce mouvement constant, écrire, défaire, reconstruire, que s’invente son univers poétique. Cette immersion fait surgir une vérité rarement accessible : celle de l’atelier intime où se fabrique l’un des monuments les plus saisissants de la littérature française, non dans l’éclair du moment, mais dans la longue respiration du travail.

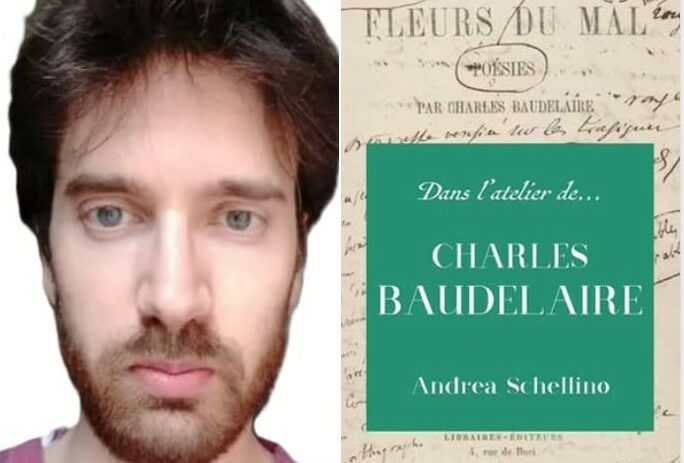

Dans l’atelier de Charles Baudelaire d’Andrea Schellino, publié chez Hermann, est un livre qui invite le lecteur à franchir le seuil invisible du travail poétique. Il ne s’agit pas simplement d’un essai critique, mais d’une véritable traversée des coulisses de la création baudelairienne, un espace mental et matériel où s’élabore une œuvre qui, derrière son éclat maîtrisé, fut le fruit d’un combat quotidien avec la langue.

Andrea Schellino est l’un des meilleurs connaisseurs de Baudelaire aujourd’hui. Philologue, critique et éditeur, il a codirigé avec André Guyaux la monumentale édition des Œuvres complètes dans la Bibliothèque de la Pléiade, accomplissement qui témoigne de son autorité. Chercheur associé à l’ITEM, il travaille depuis des années sur les manuscrits, les dossiers génétiques et les épreuves corrigées, permettant de suivre le geste créateur dans son mouvement le plus intime.

Dans cet ouvrage, il met en œuvre une double compétence rare : une érudition rigoureuse, attentive à la moindre variante, et une sensibilité très fine à la poétique baudelairienne. Cela lui permet de restituer non seulement la mécanique de l’écriture, mais surtout son souffle, ses hésitations, ses élans et ses revirements. Le lecteur découvre un Baudelaire en pleine création, un écrivain pour qui la poésie n’est jamais donnée d’avance mais toujours conquise, et c’est cette conquête patiente, parfois douloureuse, que Schellino parvient à rendre sensible, presque palpable.

Le livre dresse le portrait d’un Baudelaire artisan, bien éloigné des représentations traditionnelles du poète inspiré, emporté par la fulgurance. Schellino montre au contraire un écrivain qui revient sans cesse à son texte, qui le façonne, l’use, l’éprouve comme une matière résistante. Chaque poème apparaît comme le résultat d’un patient travail de transformation : des vers déplacés, des rythmes réagencés, des images abandonnées puis reprises sous une autre forme. Les manuscrits témoignent d’une activité continue et presque inquiète, où le geste de raturer n’est jamais destructeur, mais un mode essentiel de la pensée poétique.

L’idée d’« atelier », que Baudelaire aimait masquer ou nier dans ses écrits théoriques, devient ici le cœur même de sa création. Il affirmait ne pas vouloir dévoiler ses secrets de fabrication, jugeant les coulisses indignes du regard du public ; pourtant, ses pages annotées, saturées de corrections, révèlent une toute autre vérité. Loin de détester la rature comme il le prétendait, il en fait son instrument privilégié, l’outil à travers lequel se construit la précision de sa langue. Schellino s’attarde sur ce paradoxe fascinant : le poète qui condamne la réécriture est précisément celui qui, dans l’ombre, n’a cessé de recommencer.

Ce contraste nourrit une lecture délicate et captivante de la poétique baudelairienne. Schellino met en lumière un créateur comparable à un orfèvre, patient et sévère, qui cisèle son œuvre avec une exigence presque ascétique. Chaque variante, chaque infime retouche participe d’un mouvement général vers l’expression la plus juste, la plus dense, la plus musicale. C’est cette tension entre le mythe de l’inspiration et la réalité d’un labeur acharné qui confère au livre son intérêt majeur : en révélant l’atelier que Baudelaire voulait dissimuler, il rend visible la beauté obstinée d’une création en perpétuel devenir.

L’ouvrage de Schellino offre un éclairage précieux sur la genèse des Fleurs du Mal et du Spleen de Paris, en dévoilant les coulisses de la création de ces chefs-d’œuvre à travers des manuscrits rares, des brouillons et des versions inédites. En examinant des fragments qui ont circulé dans des albums privés ou au sein du cercle intime de Baudelaire, le livre permet au lecteur de pénétrer dans l’intimité de l’écrivain, là où ses poèmes se sont forgés dans l’ombre des réécritures successives. Ces documents, souvent inédits, ne sont pas seulement des traces matérielles, mais des témoins directs de la lutte intérieure de Baudelaire pour façonner son art.

Les premiers vers de jeunesse, souvent ignorés ou négligés par les lecteurs, sont d’une importance capitale pour comprendre l’évolution de sa pensée poétique. Ces vers, qui témoignent d’un esprit déjà en éveil, sont imprégnés d’un romantisme encore vibrant, mais ils révèlent aussi une soif de rupture. Baudelaire, alors sous l’influence de géants littéraires comme Hugo, Lamartine ou Gautier, cherche à trouver sa propre voix. Il se distingue déjà par son écriture, où la mélancolie et l’ironie se mêlent de manière singulière, formant une esthétique unique, entre exaltation et désenchantement. À travers cette période de formation, il fait lentement émerger les bases de la poésie moderne, marquée par un goût de la transgression et une quête de beauté dans la souffrance.

Schellino s’attarde également sur la dimension matérielle et physique de son écriture. Le livre souligne le soin maniaque qu’il portait à ses épreuves et aux corrections successives. Baudelaire n’était pas un auteur qui se contentait de livrer ses poèmes tels quels ; il les modifiait sans cesse, accumulant les repentirs pour atteindre une perfection impossible. Cette obsession de la réécriture se manifeste aussi par la disparition de certains manuscrits, des brouillons égarés qui compliquent la reconstitution du processus créatif, mais qui ajoutent à la fascination de ce travail. Car ces fragments et versions successives permettent de saisir la lente élaboration de son univers poétique, un univers qui ne surgit pas dans un éclair de génie, mais dans l’effort soutenu et répétitif de l’écriture.

Un exemple frappant de cette méthode est celui des Bribes, ces fragments recopiés vers 1859, qui témoignent d’une technique de construction littéraire souterraine. Contrairement à l’image du poème qui jaillit tout armé, Baudelaire assemble, remploie, réécrit des matériaux déjà anciens, transformant et recomposant sans cesse ses textes. Ce travail d’assemblage, d’abord perçu comme désordonné ou éparse, s’avère être une pratique essentielle de la poétique baudelairienne. Il démontre l’effort considérable déployé pour parvenir à l’harmonie du poème final, loin du mythe de la spontanéité. Chaque fragment, réécriture, suppression ou transformation est une étape nécessaire dans le processus de purification, dans cette quête incessante de la perfection.

Au-delà de l’aspect purement littéraire, ce travail souterrain a des répercussions sur la perception même de Baudelaire. Il n’est pas un poète isolé, mais un artisan de la poésie, un créateur qui ne cesse de tâtonner, de recommencer, d’ajuster ses vers et son langage. Les épreuves successives sont non seulement une quête formelle mais aussi une aventure intérieure, un dialogue constant avec soi-même. C’est ce combat quotidien entre l’idée et la forme, entre le projet et la réalisation, que Schellino parvient à rendre palpable et presque tangible dans son ouvrage. En définitive, le travail de Baudelaire sur ses poèmes ne se résume pas à un simple acte de création, mais devient une exploration complexe et déchirante de soi-même. Loin d’être hanté par des inspirations soudaines, Baudelaire apparaît ici comme un écrivain acharné, déterminé à maîtriser son art, à affiner chaque détail. Ce processus long et douloureux réconcilie le poète avec sa propre humanité, tout en nous offrant un aperçu sans précédent de l’intimité de son travail.

Le travail de Schellino sur Baudelaire va au-delà de l’analyse purement littéraire des Fleurs du Mal et du Spleen de Paris. Il nous invite à pénétrer l’univers personnel et intellectuel du poète, en retraçant son cheminement créatif et en le replaçant dans son milieu social, culturel et artistique. Cette démarche permet de saisir Baudelaire non seulement comme un auteur isolé, mais aussi comme un être profondément influencé par son époque, ses rencontres et ses désillusions.

L’un des points essentiels de cette mise en contexte réside dans l’examen de ses relations avec ses amis et ses contemporains. Le poète est en interaction constante avec les écrivains, les critiques et les artistes de son temps. Pourtant, sa vision est souvent marquée par une forme de distance et de désenchantement. Un des reproches récurrents qu’il adresse à la poésie de son époque est son « prosaïsme », cette tendance à sacrifier la forme au profit du fond. À travers ce regard critique, Baudelaire se positionne comme un observateur lucide et un contestataire. Il est à la fois influencé et révolté par la poésie de son temps, se voyant comme un défenseur d’une esthétique pure et intransigeante. Cette tension entre l’influence et la révolte est essentielle pour comprendre l’originalité de sa démarche.

Schellino révèle également la place fondamentale que les lectures occupent dans sa formation. Le jeune poète est un lecteur vorace, nourri de modèles et de contre-modèles. Cette capacité à s’immerger est à la fois un moteur et une contrainte. S’il s’inspire largement de ses prédécesseurs, il ressent aussi une profonde insatisfaction. Bien que ses modèles fassent naître en lui des éclairs d’inspiration, Baudelaire demeure constamment insatisfait. Il semble en quête de quelque chose d’indéfini, d’une vérité poétique encore à découvrir, et c’est cette quête perpétuelle qui nourrit son travail. Ses lectures ne sont donc pas seulement une source d’enrichissement ; elles sont également un terrain de lutte où il cherche, sans cesse, à se forger une voix propre.

Cette tension entre l’influence et la quête d’une singularité poétique se manifeste dans l’idée d’une « rhétorique profonde » que Schellino met en avant. Loin d’être une simple question de style, cette rhétorique s’inscrit dans une recherche de vérité intime et spirituelle. Baudelaire, en réinventant la poésie de son époque, développe un langage capable d’exprimer des vérités plus profondes, des émotions et des expériences souvent inaccessibles. Cette « rhétorique profonde » repose sur une fusion entre la pensée et l’émotion, un processus où la forme poétique devient le vecteur d’une vérité intérieure qui dépasse la simple description du monde. En s’ancrant dans l’histoire littéraire et culturelle, Baudelaire développe une poésie nouvelle, qui n’est pas une rupture radicale avec le passé mais une réinterprétation de celui-ci. Il intègre l’héritage romantique, symboliste et classique dans une vision qui lui est propre. Loin d’être une poésie datée, cette démarche se veut d’une modernité absolue.

Enfin, à travers l’évocation de ses « projets abandonnés » et de ses « ambitions contrariées », Schellino nous montre que Baudelaire, loin d’être ce génie isolé, est un homme qui porte le fardeau de ses échecs. Ses projets inachevés témoignent de l’homme qu’il a été : un poète en quête constante de reconnaissance, mais qui se heurte à une société souvent réfractaire à sa vision. Ce combat entre ses aspirations littéraires et les réalités sociales fait de lui un personnage profondément humain. En retraçant ce parcours complexe, Schellino parvient à faire émerger la figure d’un poète inclassable, à la fois produit de son temps et en même temps réfractaire à celui-ci. Baudelaire, selon Schellino, est un créateur qui, sans cesse, cherche à repousser les limites de la poésie. C’est cette quête du « beau idéal » qui fonde sa grandeur et lui permet d’atteindre une place centrale dans la littérature mondiale.

L’apport du livre d’Andrea Schellino est indéniablement profond et renouvelé. En offrant une lecture plus intime et plus nuancée de Baudelaire, il réévalue l’idée que l’on se fait de l’auteur des Fleurs du Mal. L’image traditionnelle du poète maudit, ce créateur hanté par l’inspiration, est ici mise à distance. À travers cette étude minutieuse des manuscrits, Schellino nous invite à revoir l’idée reçue de Baudelaire comme un génie qui accoucherait de ses poèmes dans un élan mystique. Le poème n’est pas une chute divine, un éclair soudain, mais un artefact façonné et transformé au fil du temps. Ce livre nous rappelle que Les Fleurs du Mal ne sont pas seulement le sommet d’une inspiration fulgurante, mais aussi le résultat d’un travail rigoureux et d’une quête incessante de la forme juste. Cette approche redéfinit notre compréhension de Baudelaire, loin de l’image mythologique, pour nous dévoiler un poète laborieux, méthodique, qui se livre à un véritable combat intérieur avec son œuvre.

Ce processus de création, loin de se réduire à un acte spontané, est un va-et-vient constant entre construction et déconstruction. Le travail de Baudelaire apparaît ici comme une série de destructions nécessaires et de réinventions permanentes. Chaque texte est un champ de bataille où le poète efface, recommence, corrige, modifie sans cesse. Ses poèmes ne sont jamais figés mais en perpétuelle évolution, car le doute, l’incertitude et l’angoisse de l’impuissance nourrissent la rigueur de son travail. Ce n’est pas un poète impassible, mais un homme tiraillé entre la crainte de ne pas atteindre la perfection et l’impératif de donner forme à ce qui lui brûle intérieurement. C’est dans ce contraste que se forge l’essence même de son œuvre.

Schellino parvient à dévoiler ce côté plus humain de Baudelaire, un créateur qui se débat avec les failles de son art. L’image du poète maudit, tragique et désespéré, laisse ainsi place à celle d’un écrivain qui, malgré ses tourments, s’engage avec obstination dans un travail incessant de révision et de perfectionnement. C’est cette démarche obstinée, ce désir d’atteindre une forme idéale, qui confère à ses poèmes leur puissance inaltérable.

Le livre de Schellino ne se contente pas de déconstruire un mythe, il offre une nouvelle lecture du processus de création baudelairien, qui est un espace où le poème est en perpétuelle gestation. En nous introduisant dans cet atelier secret, l’auteur parvient à montrer que derrière la beauté sculptée des Fleurs du Mal se cache un labeur complexe et torturé. Loin de la vision romantique, Baudelaire se révèle comme un artisan de la poésie, un créateur qui met tout en œuvre pour parfaire son œuvre jusqu’au moindre détail. Dans cet espace clos, les mots se transforment, se modifient, se réarrangent jusqu’à ce que le poème prenne sa forme définitive.

L’impact de ce livre réside dans la manière dont il renverse les attentes du lecteur. En lisant Dans l’atelier de Charles Baudelaire, le lecteur pénètre dans un espace d’incertitude créatrice. C’est là que tout vacille : la confiance, la précision, la beauté. Dans cet atelier, la poésie, loin de surgir d’un coup, est le fruit de mille tâtonnements. Ce n’est pas un éclat divin qui jaillit, mais une lente élaboration, une construction toujours vivante. Cette vérité, que Schellino saisit avec une grande subtilité, déconstruit l’image héroïque du poète inspiré pour nous dévoiler la réalité humaine du travail poétique. En refermant ce livre, on a l’impression d’avoir pénétré dans un univers où l’art s’épanouit dans la patience et la persévérance.

La grandeur de Baudelaire, telle que Schellino la rend accessible, réside dans cette capacité à créer, jour après jour, à travers une discipline implacable et une recherche infatigable. Il n’y a pas de moment d’illumination soudaine, mais un travail long et soutenu, où chaque vers est mis à l’épreuve pour atteindre une forme parfaite.

Ainsi, cette approche humanise Baudelaire, le montrant non plus comme une figure mythologique, mais comme un homme dont la grandeur réside dans cette tension constante entre l’idéal et la réalité de l’écriture. Le mythe du poète inspiré s’effondre pour faire place à la figure d’un écrivain persévérant, qui se bat chaque jour pour donner vie à ses idées. C’est cette vérité, intime et bouleversante, que Schellino parvient à saisir avec une grande justesse.

Brahim Saci

Andrea Schellino, Dans l’atelier de Charles Baudelaire, Édition, Hermann, 2025

- Publicité -