Pour la troisième fois cette année, la librairie associative Transit, à Marseille, a été la cible d’une attaque. Dans la nuit du 1er au 2 décembre, une croix celtique, symbole emblématique de l’extrême droite fasciste, a été peinte sur la vitrine de l’établissement.

Cet acte grave, qui s’inscrit dans un contexte inquiétant de multiplication des agressions contre les librairies en France, suscite une vive inquiétude parmi les acteurs du monde du livre. Car cette librairie et ses débats dérangent particulièrement l’extrême droite.

Dans un communiqué, l’équipe de Transit alerte : « Ce phénomène national doit interpeller tous les acteurs de la chaîne du livre : libraires, éditeurs, auteurs, mais aussi les responsables associatifs et les élus. Nous sommes toutes et tous menacés. »

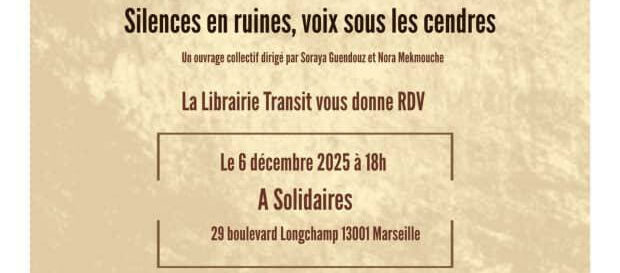

Malgré ces intimidations, la librairie affirme sa détermination à poursuivre sa mission culturelle et militante. « Notre librairie associative ne se laissera pas intimider et continuera à défendre sa ligne éditoriale en présentant les ouvrages et les auteurs qui lui semblent nécessaires », assure le communiqué.

Librairie de référence pour les publics engagés et curieux, Transit incarne depuis sa création un espace de réflexion et de liberté d’expression, résistant aux pressions idéologiques. Cette nouvelle attaque relance le débat sur la sécurité des lieux culturels et la nécessité de protéger la pluralité intellectuelle en France.

Djamal Guettala