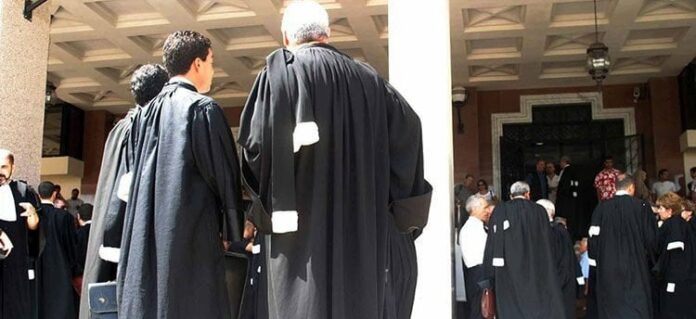

Nous publions la déclaration conjointe de six associations de la diaspora algérienne dans le monde concernant la dernière mesure visant à interdire aux avocats algériens d’exprimer leurs opinions publiquement.

Les associations algériennes signataires ci-dessous expriment leur profonde indignation face à la note émise par le Barreau des avocats d’Alger en date du 28 septembre 2025, qui impose des restrictions arbitraires et injustifiées à la liberté d’expression des avocats, en conditionnant leur participation aux débats médiatiques et publics à l’obtention préalable d’une autorisation du bâtonnier.

Cette note constitue une atteinte manifeste aux droits fondamentaux garantis par la Constitution algérienne, en particulier :

• L’article 54 de la Constitution de 2020, qui consacre le droit de tous les citoyens à la liberté d’expression et à la liberté de la presse.

• L’article 34, qui stipule que les droits et libertés fondamentaux sont garantis et protégés par l’État.

Nous rappelons que l’avocat n’est pas un simple auxiliaire de justice, mais l’un des piliers essentiels de l’État de droit. Ses rôles fondamentaux sont notamment :

• Défendre les droits et libertés des citoyens.

• Contribuer au débat public relatif à la justice, au droit et à la société.

• Participer à la protection de l’État de droit, à la dénonciation des violations et à la prévention des abus.

Réduire l’avocat au silence en dehors des salles d’audience ne fragilise pas seulement la profession, mais sape les fondements mêmes de la démocratie et prive la société du bénéfice d’opinions juridiques indépendantes.

Nous faisons remarquer que cet acte est propre à la police politique et à l’État sécuritaire, pour qui les textes et les lois ne sont appliqués et invoqués que dans l’intérêt du régime, et complètement bafoués lorsqu’il s’agit de celles et ceux qui veulent vivre pleinement leur citoyenneté, dont l’un des piliers est la liberté d’expression.

Nous soulignons également que cette mesure constitue une violation flagrante du droit international et des engagements internationaux de l’Algérie, notamment :

• La loi n°13-07 du 29 octobre 2013, régissant la profession d’avocat, définit clairement les obligations et règles déontologiques (secret professionnel, indépendance, dignité), mais ne prévoit nulle part l’obligation d’obtenir une autorisation préalable du bâtonnier pour s’adresser aux médias.

• Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (article 19), ratifié par l’Algérie, qui garantit la liberté d’opinion et d’expression.• La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, qui consacre la liberté d’expression et le droit à un procès équitable.

• Les Principes de base relatifs au rôle du barreau (ONU, La Havane, 1990), qui affirment le droit des avocats à la liberté d’expression et de participation au débat public, sans restrictions illégitimes.

L’imposition d’une telle condition relève d’une censure préalable illégale, contraire aux principes de l’État de droit, aux garanties constitutionnelles et aux engagements internationaux de l’Algérie.

Nous demandons donc :

1. Le retrait immédiat de la note du 28 septembre 2025, qui constitue une violation flagrante de la Constitution et de la loi.

2. Le respect intégral de la liberté d’expression des avocats, dans les limites prévues par la loi (secret professionnel, dignité de la profession, interdiction de la publicité commerciale).

3. La réaffirmation que l’indépendance de l’avocat fait partie intégrante de l’indépendance de la justice et de la crédibilité des institutions de l’État, tant auprès de la société que de l’opinion publique internationale.

La tentative de restreindre la liberté d’expression des avocats par le Barreau algérien constitue un précédent dangereux et une atteinte grave à l’essence même de la mission de l’avocat. La liberté d’expression des avocats n’est pas un privilège octroyé par le barreau, mais un droit fondamental et une garantie démocratique qui ne peut être suspendue ni conditionnée à une autorisation préalable.

L’avenir de l’État de droit en Algérie exige des avocats libres, indépendants et pleinement engagés dans le débat public au service de la justice et de la démocratie.

Fait le 29 septembre 2025

Signataires :

Democratic Algeria (France)

Solidarités algériennes (Canada)

Riposte Internationale (France)

Collectif des familles disparue (CFDA)

Fédération euro-méditerranéenne contre les disparitions forcées (FEMED)

SHOAA for Human Rights

- Publicité -