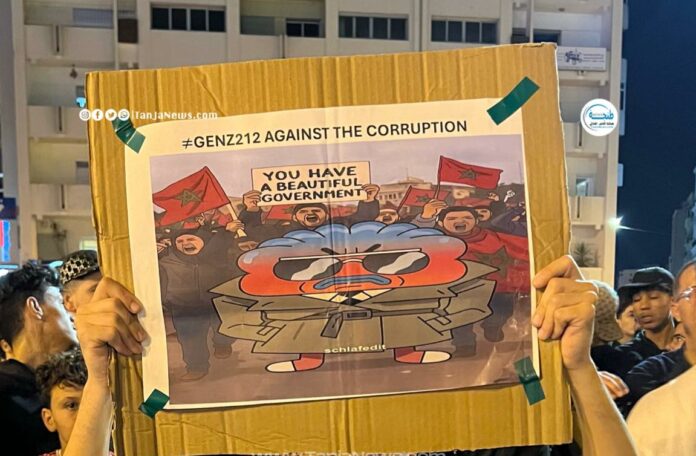

Le Maroc est profondément secoué. Les villes vibrent au rythme de manifestations qui n’ont rien d’anodin : elles expriment un ras-le-bol populaire qui ne peut plus être ignoré. Santé défaillante, chômage endémique, pauvreté galopante, éducation en crise, corruption institutionnalisée, libertés bafouées… la liste des frustrations est longue, et chaque jour qui passe ajoute à la colère des Marocains.

Au cœur de ces protestations, une revendication politique forte : le rejet du processus de normalisation avec Israël. Une revendication qui, pour le peuple, dépasse les considérations diplomatiques : elle touche au sens même de sa souveraineté et de sa dignité.

Ce qui se déroule dans les rues marocaines n’est pas seulement une manifestation, c’est un choc frontal avec un système politique déconnecté de ses citoyens. Aucun discours officiel, aucun renfort policier ou militaire, aucune tentative de diversion ne pourra étouffer cette colère. On ne peut nourrir un peuple avec des promesses creuses ou détourner son attention par des campagnes médiatiques bien rodées. La frustration accumulée ne se contente plus d’être ignorée : elle s’exprime, elle se fait entendre, et elle exige des réponses concrètes.

L’histoire récente de la région offre un parallèle évident : le geste de Mohamed Bouazizi en Tunisie, qui a déclenché une révolte nationale, rappelle que la patience des peuples n’est pas infinie. Le Maroc vit aujourd’hui un moment similaire, avec une population qui refuse de céder face au statu quo. La rue impose sa voix, non pas par hasard, mais parce que le système politique semble avoir épuisé tous les moyens de négociation et de dialogue.

Ce qui est frappant, c’est la résilience et la détermination des manifestants. Malgré la mobilisation impressionnante des forces de l’ordre, malgré le recours au contrôle sécuritaire et aux discours répressifs, le peuple tient bon. Et chaque recul de l’oligarchie corrompue, chaque hésitation des forces de sécurité, montre que la pression populaire fonctionne déjà. La rue marocain n’attend plus : elle agit.

Le rejet de la normalisation avec Israël n’est pas une posture idéologique vide. Il est le symbole d’un refus plus large : celui de sacrifier les intérêts du peuple sur l’autel des alliances étrangères ou des calculs politiques. Pour ces manifestants, la souveraineté nationale n’est pas négociable, et la dignité du peuple ne se vend pas.

Les autorités marocaines sont aujourd’hui face à un choix crucial : continuer à ignorer un peuple qui ne demande qu’à vivre dignement, ou écouter, réformer et répondre aux besoins de ceux qui font battre le cœur du pays. Le Maroc n’est plus un royaume de silences imposés. La rue, dans sa détermination, impose une vérité simple : aucun discours officiel, aucun arsenal sécuritaire, aucune alliance internationale ne remplacera jamais la justice sociale, la dignité humaine et la souveraineté populaire.

Et si les élites persistent à fermer les yeux, elles risquent de découvrir que l’histoire ne se répète pas seulement pour ceux qui observent : elle se fait, chaque jour, dans la rue.

Mourad Benyahia